傅申学艺录

作者:李晶晶 ( 台湾著名中国美术史学家、书画鉴定家傅申 )

( 台湾著名中国美术史学家、书画鉴定家傅申 )

“小河,木桥,水牛,稻田,水车。完全是一幅写意的田园风景画。”这是77岁高龄的傅申先生对儿时上海南汇老家的回忆。老先生一再强调自己不是上海人,那时的浦东只是上海边上的一个小村庄。

傅申1936年出生,1948年随父母迁居台湾,毕业于台湾师范大学美术系。1968年到美国,入普林斯顿大学艺术考古研究所,攻读中国艺术史专业,获硕士及博士学位。1975任教于耶鲁大学,1979年出任美国国立佛利尔美术馆中国艺术部主任,后任台湾大学艺研所教授。主要研究领域是中国古代美术史,在中国书法、绘画史以及书画鉴定方面有很深的造诣。著有《鉴赏研究》(Studies In Connoisseurship)、《海外书迹研究》、《张大千的世界》、《书法鉴定兼怀素自序帖临床研究》等。既是书画鉴定专家,也是书法家,对中国艺术史如数家珍。

傅申说,他出生两周后,父母因战事原因,将他放在浦东乡下祖父母家里,逃难到了浙江。好在亲戚中有一位年轻妈妈死了小孩,有奶,祖父母便托其哺养。1945年傅申的父母来到台湾,其父应聘到了南部屏东师范教地理和语文,同时担任教务主任。1948年,母亲才回上海把他接到台湾。12年的农村生活,可以说是傅申最美好的一段回忆。多年后,已经在台北“故宫博物院”工作的他遇到也是浦东长大的宋美龄,两人一起用浦东话交谈,很是亲切。此后宋美龄还特别邀请傅申和台北“故宫博物院”书画处的人员到官邸去喝茶,参观她的画室。

在那个年代,台湾地区报考师范的学生是公费,包吃包住,还有生活补贴。对于儿时没有和父母共同生活过的傅申来说,这是一个不错的选择。1955年,傅申从屏东考入台北师范大学美术系,学书法、水墨画、素描、油画、水彩。四年级时,他得到全系的书法、绘画、篆刻第一名,被誉为“三冠王”。毕业后,傅申本想当职业书画家,然而一次机缘巧合,让他与时任台北“故宫博物院”常务理事的叶公超相识。两人不仅年龄相差两轮有多,身份地位也相差甚远,但这并没有妨碍他们成为忘年交。“我与叶公亦师亦友,此次展览中能看到他与我的一些书信。”傅申说。

当新的台北“故宫博物院”初步建成时,叶公超推荐傅申和江兆申去工作。从1965到1968年,傅申和江兆申“二申”在台北“故宫”面对面做了同事。当时台北“故宫”书画处处长那志良把鉴定工作交给他俩。于是每天上午,“二申”就从库房里推一车子书画,仔细研究。日复一日,看了整整3年。傅申自认那是一生中最丰收、最愉快的日子。

( 《临王翚放沉周雪景山水图卷》局部 (1962) )

( 《临王翚放沉周雪景山水图卷》局部 (1962) )

从这时始,傅申有了自己的收藏。“不过我收藏的第一件藏品是假画,那是一张清代伊秉绶的行书,交了学费。每个收藏家都曾经交过学费,每个收藏里面都会有假画。”傅申说道,“我在‘故宫’上课,在展览厅里上课,学生围了一堆讨论,有的观众过来问,说你们在讨论什么?我们在讨论真假,很多人认为‘故宫’里的都是国宝,不存在真假问题,其实‘故宫’假画多得不得了,尤其是古代的画,范宽、李成的画,十几二十张,可能只有一张是真的。因为有的是继承下来的,从明朝传到清朝,明代是接收元代的收藏,是古画但不一定是原作者所作。”

以前傅申时常听说裱画师傅有一种偷作品的方法,就是把作品揭裱,揭成两层。有种双层的纸叫“夹宣”,可以揭成两张纸,拆分的两张都是真迹,只是上面那层的墨迹较浓,下层的墨色就比较淡。但一直都没见过。有一次,他在裱画店看到一幅翁同龢的《行楷劝课寄怀》七言联,字写得不错,但墨色淡了些,就问老板原因。老板说,他在裱画时,下层松开了,要再裱回去很麻烦,所以就把它揭下来了。傅申跟老板说,你如果找得出上一层,就一起买走。结果老板找到了,傅申也守信买下了这两份作品。他说:“平常若是有两张很像的书画,双胞胎里通常都有一真一假,甚至两件都是假的,但这两幅作品都是真的,这是很少见的研究案例。后来黄天才先生也告诉我,这是他第一次见到揭成上下两层的作品。这一对作品我现在已经捐给‘故宫’了。”

( 《山水图》轴 (1965) )

( 《山水图》轴 (1965) )

傅申也曾收藏到一张清乾隆皇帝的宫廷画家黄钺的画作,后来发现台北“故宫”出版的捐赠画册上也有一张同样作品,比较后,发现“故宫”画册的差些,应该是仿作。此外,傅申还收到一对假的何绍基篆书对联,后来发现在“故宫”的捐赠作品中,有一对真的。傅申说:“将来我会把收藏的这两件作品捐赠,可以同时展出,作为教学之用。”

不断学习观看台北“故宫”历代书法和绘画,并偶入小藏一二,两者互为补充,相得益彰,傅申的古代书画研究在此过程中提升。有一次,普林斯顿大学东方艺术史教授方闻到台北“故宫”访问,傅申陪他在库房里看书画,时常讨论。“方闻临回美国前对我说,你来美国念书吧!我当时觉得这个人好奇怪呀,我在台湾好好的,干吗要跟你去美国?”

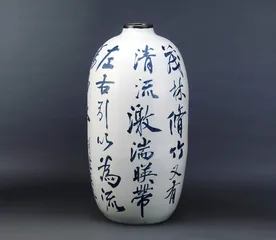

( 兰亭序青花书大瓶 ( 1996) )

( 兰亭序青花书大瓶 ( 1996) )

方闻回到美国后,派他一个女学生到台北协助台北“故宫”作藏品的英文翻译,这个女孩是夏威夷的第4代华侨,不大会讲中文,到台北“故宫”与傅申坐在同一个办公室。一年多以后,她不仅喜欢上了中国文化和书画,还喜欢上了对面桌的傅申,不久两人结婚了。

因为夫人想回普林斯顿大学继续念书,傅申在1968年一同前往。根据奖学金约定,3年后,傅申需回台北“故宫”服务,当时的院长蒋复璁表示将来要提拔他做副院长,劝他不必再去美国。这时傅申才三十几岁,既没有行政经验,也没有行政的兴趣,而博物院里四五十岁的人传闻:“傅申做副院长,那我们做什么?”傅申一想,决定再回普林斯顿大学,随方闻读博士学位。

( 山水如意青花扁瓶 ( 2002) )

( 山水如意青花扁瓶 ( 2002) )

当傅申正在完成普林斯顿大学博士论文时,耶鲁大学请他去演讲,周围坐了一些老先生、老太太,包括张光直先生。“演讲结束后,张光直先生请我吃饭,告知刚才会议通过了聘用我来耶鲁教书的提案,给我一个星期的时间考虑。我考虑了半天,我在普林斯顿已经七八年了,以后在普林斯顿做什么?所以我就答应了,这样就在耶鲁教了4年书。”傅申说。原来那些听讲者都是教授,耶鲁大学想找一个教中国美术史的老师,这场演讲实质上是面试。1977年傅申在耶鲁任教期间,为了配合筹办“中国书学史国际学术研讨会”,同时向美国公私收藏机构征借了王羲之等名家以及宋元明清各代的墨迹,举办了有相当规模的中国书法展,在美国东岸的耶鲁大学及西岸的伯克利大学美术馆巡回展出。这次展览中展出了王羲之的《行穰帖》、褚遂良的《哀册》、黄庭坚的《寒山庞蕴诗》、赵孟頫的《双松平远图》等。

同期出版的《笔有千秋业》(Traces of the Brush)书法大展图录,除了收录美国公私所藏的书法展品、介绍中国书体及书法发展简史外,更专辟《法书的复本和伪迹》与《祝允明问题》两章,专论书法辨伪。《笔有千秋业》是美国最早并迄今为止仍是最重要的中国书法研究图录,当时外国观众对中国书法并不了解,傅申于此图录中兼论复本、伪迹、鉴定等问题,轰动一时。

( 《设色山水图》 )

( 《设色山水图》 )

不久,华盛顿国立佛利尔美术馆馆长写信告诉傅申,馆里中国艺术部主任要离开了,希望他到华盛顿任职。傅申自认英文不好,在耶鲁大学教书太辛苦,第四年就到华盛顿去了。从1979到1994年,傅申在华盛顿国立佛利尔美术馆负责中国部的艺术品展览、研究、收购、鉴定。

在傅申看来,鉴定对于材质的判断也是很重要的,不同时期有不同的材质,纸张会有改变。地区性的,如福建造的纸跟浙江造的纸以及四川造的都不一样。傅申先生举一例,王己千先生一直住在美国,本来是从上海去的,收藏很好,眼光很好,是上个世纪著名的收藏家、鉴赏家。1972年左右傅申从美国回到台湾去看一个老师,不久他就来了,很高兴说买了一张齐白石的画,打开给大家看,刚打开三分之一,傅申就说是假的。王己千说你怎么知道是假的?“我当时说,齐白石不可能用台湾宣纸。我是画画的,我是用台湾宣纸的,宣纸的感觉墨韵都不一样。明清的材质、宋元的绢本都不一样,但是很难用形容词来描绘,要多看,要用时间去求证,去看原件,慢慢看得多了,你就会分出来了。”

( 《临王石谷江山纵览图卷》 )

( 《临王石谷江山纵览图卷》 )

题跋与印章,傅申反而认为在鉴定中属于次要的。他说,题跋可以被人家割去,时常有假画真跋,还伴随流传的故事。比如说有一张古画被临摹一遍,相差几百年。上面的印章都模仿刻了,题跋整个被抄了一遍,你考证的时候,完全是正确的。在这时候就要分辨时代风格,就像我们看清宫戏都知道,清朝服装是什么样子,发型是什么样子,如果演明朝戏就不能用那一套。虽然故宫是明朝开始盖的,但很多是清朝的服装,一分辨就分辨出来了。至于宋朝当然又是另外一种建筑形式,服装也会不同,所以要具备各方面的知识。

傅申先生在1994年由美返台后,由于环境改变,得以于研究之余,重拾笔砚,以翰墨为乐事。他说:“一辈子与古人相处的好处,就是完全是片面的嘛!不管他喜不喜欢,你都可以做研究。所以做学问容易,做事、做人难!”

( 《阿里山之春山水图》 )

( 《阿里山之春山水图》 )

( 《抚王绂山水图》 )

( 《抚王绂山水图》 )

(文 / 李晶晶) 傅申学艺