设计师彼得·施密特的眼光

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 元代 模印三爪云龙纹碗 )

( 元代 模印三爪云龙纹碗 )

走进设计师彼得·施密特(Peter Schmidt)位于汉堡的别墅,仿佛置身尘世以外的世界。柔和的光线,空灵的结构,中国古代书画、佛像、瓷器、织品、雕塑、日本屏风——宛如在博物馆里一样有序地陈列着,每一处都经过精心设计,彼此相映成趣。

彼得·施密特1937年生于德国巴伐利亚州北部拜罗伊特(Bayreuth)镇,1958年结束了他在德国卡塞尔艺术学院的学习,这所艺术学院成立于1777年,历史悠久,在艺术界享有很高的声誉。彼得·施密特热爱设计,范围涵盖产品包装、企业形象及舞台设计,表现得出类拔萃。1972年彼得在德国汉堡成立了工作室,最初几年他的设计重点是家用和美容产品包装,在20世纪80年代和90年代获得了巨大成功。他为Jil Sander的“纯洁女人”香水、大卫杜夫(Davidoff)的“冷水”系列,以及Hugo Boss的香水所做的瓶子设计,成为一个时代的经典。而由他设计的汉堡国家歌剧院大厅及班贝格音乐厅屡获奖项。

作为艺术家的彼得·施密特同时也是一名收藏家,他凭借对艺术的热情和敏锐的眼光在世界范围收集藏品。彼得深知每一件出自手工的艺术作品皆是艺术家心血的结晶,也是自己灵感的源泉,这些都化作他积极收藏的动力。有幸看过彼得·施密特的收藏的汉堡艺术与工艺美术博物馆馆长扎比内·舒尔策(Sabine Schulze)说:“其收藏之丰富不逊色于一座专业的博物馆。”

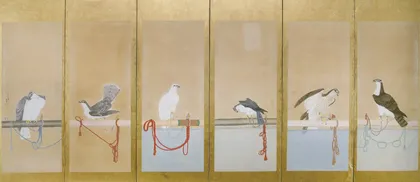

彼得·施密特早期的收藏主要集中在东亚艺术品上,这与他早年在日本工作与旅行的经历有关。彼得的家中陈设着不少日本屏风和绘画作品,悬于客厅的鹰隼图六页式对屏是日本明治时期的,题款所注日期为1889年。屏风为六页,共十二屏,黑漆木框有镀金刻花铜配件,每页有锦裱纸本水墨设色鹰隼图,皆停于横梁之上,姿态、色泽各异。左屏页始页有款并印,此类题材曾流行于德川幕府时代,并常用于装饰屏风,尤其为武士阶层所推崇。

另一件日本江户时代(1603~1867)下半期的壇之浦之战六页立屏,描画的是日本长篇历史小说《平家物语》中所述源平之战的场景。日本平安时代末期,源氏与平氏为争权导致了从1180到1185年的系列战争,此屏风中所绘应是其决战壇之浦之役,该役以源义经的胜利、平氏的灭亡而告终。屏风金箔地,水墨设色,战争场面栩栩如生。

( 北宋 耀州窑模印斗笠碗 )

( 北宋 耀州窑模印斗笠碗 )

日本的屏风画是在奈良时代(中国盛唐时期)从中国传入,唐代的屏风以木料、纸和帛制作,难以持久保存,因此在中国没有唐代屏风的实物流传下来。在日本正仓院的古代遗物中,发现羊木藤缬屏风、树下美人图屏风等诸多风格的屏风,它们主要是日本天平胜宝八年(756年,唐玄宗天宝末年)六月二十一日,光明皇后献给东大寺的圣武天皇遗物。日本民族对于自然的感觉十分敏锐,这也就形成日本民族独有的自然生态观,在建筑和室内设计上抑制过于高大的建筑。和式房室内的特点是视点低,家具都很矮,人们席地而坐,屏风在进入日本后逐渐改良为更适合其建筑、室内陈设的特点。

对于彼得·施密特来说,这也正是他对自己设计的要求和一直追求的。他说:“我们生活在工业社会,失去了连接自然的可能。但是我们必须明白,我们也是其中的一部分。我曾提出‘绿色设计’的理念,这代表自然和设计之间的共生关系。但对我来说,这个观点并不新鲜,因为自古而存在。”彼得·施密特对东亚哲学与美学有格外敏锐的鉴赏力。他乐于思考这些艺术品在古代日常生活中具有怎样的宗教意义,这些艺术元素又如何才能与西方艺术兼容并蓄。

( 北宋 耀州窑模印斗笠碗 )

( 北宋 耀州窑模印斗笠碗 )

随着收藏深入,彼得·施密特发现日本、韩国的很多艺术品都是在模仿或追寻中国艺术的风格。如日本200多年前的仿竹节青瓷香炉,就是试图模仿中国元明之际的龙泉青瓷,若不细看很难发现其中的细微差别。日本青瓷的釉色相较于龙泉青瓷过于蓝绿色,竹节部分稀松为三节,元明时期的竹节紧密多为五至六节。日本香炉的三足又在模仿宋代香炉的足,日本艺术在中国文化的影响下小心探索着一条属于自己的道路。追本溯源,彼得·施密特的收藏兴趣开始从日本艺术扩展到中国艺术,从瓷器、雕塑、绘画到中国宋元陶瓷。值得一提的是,彼得·施密特收藏的中国早期绘画作品在业界有一定影响与地位,藏品文化的多元性与丰富的哲学内涵成为他的收藏品的重要特点。

彼得·施密特的中国艺术品收藏虽然时间跨度大,从汉到明清都有涵盖,但具有一定的系统性,亦可看出他的收藏品味。他藏有一批宋代的瓷器,白釉模印斗笠碗、白釉刻花盘口瓶、耀州窑模印斗笠碗等。宋代提倡儒学,统治者标榜与士大夫共治天下,以求长治久安。宋代国策采取守势,与北方的辽、金等国长时间形成对峙局面,互不侵犯,求得国家和平。在这种局面下,经济得以快速发展,这一时期的陶瓷艺术也由此成为中国陶瓷史上的第一个高峰。

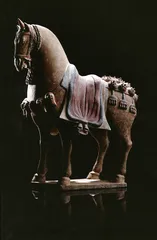

( 北魏或东魏 陶马俑 )

( 北魏或东魏 陶马俑 )

彼得·施密特所藏的宋代白釉刻花盘口瓶便是一例,器身装饰有大朵盛开的莲花,并配有卷草纹,花瓣的纹理飘逸写实,仿佛枝上莲花缓缓盛开之态,定窑的刻、画、印种种手段都在这纯白色的瓷瓶上,做出绝妙的文章。南宋刻花葵口碗,六瓣花式口,内壁连碗心随碗沿起刻出六瓣花为装饰,线条流畅,一如花开形状,赏心悦目。宋代的瓷器能以简单表现复杂,将缺陷美发挥到极致,用颜色的至纯成为表现手段,超前的审美意识令人叹为观止。这些在彼得·施密特看来,“早期的‘艺术作品’远远高于我们今天的审美价值”。

明清瓷器相较于宋瓷,给人直观的感受是漂亮,不需更多的思考,因此在民国收藏家的眼中是“俗”与“雅”的两个极端代表。在彼得·施密特的收藏中,明清瓷器占有不小的比例,他偏好于青花瓷、单色釉和德化瓷。其中明万历青花龙凤纹盖盒、明正德黄釉盘、明嘉靖黄釉浅碗、清乾隆红釉碗和盘、18世纪德化白瓷鱼蓝观音像都极为难得,其红釉的烧制在今天都非易事。不难看出,彼得·施密特追求的审美风格是颜色的至纯与器形的极简,这也是他对现代产品设计的要求,大家广为熟知的德国护肤品牌“妮维雅”的设计,强烈又简单的蓝白两色对比,便是出于彼得·施密特之手。这或许就是从青花瓷器而来的灵感吧。

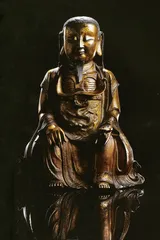

( 明代 铜鎏金真武大帝坐像 )

( 明代 铜鎏金真武大帝坐像 )

彼得·施密特并未因此将这些古物高锁楼阁中,而是让它们尽可能散发出自己的魅力。在家中的每一处都能发现它们的踪影:客厅、书房、餐厅、起居室,古物与现代生活融为一体。如今,鉴于彼得·施密特对戏剧舞台设计的新规划,也因为生活与工作的中心都将从德国汉堡转至西班牙,他最终决定将收藏割爱。大部分的佛教造像捐给汉堡艺术与工艺美术博物馆,馆长舒尔策说:“汉堡艺术与工艺美术博物馆则有幸得到彼得·施密特的慷慨捐赠。其藏品为博物馆营造出一个佛教艺术专区。这也成为我们东亚艺术展览的新亮点。”而彼得·施密特的其他藏品则交由德国纳高拍卖。

( 明早期 木胎罗汉立像(现藏于汉堡艺术与工艺美术博物馆) )

( 日本明治时期 鹰隼图六页式对屏 )

( 日本明治时期 鹰隼图六页式对屏 )

( 元代 模印三爪云龙纹碗 ) 施密特眼光设计师彼得

( 元代 模印三爪云龙纹碗 ) 施密特眼光设计师彼得