灵魂伴侣

作者:薛巍(文 / 薛巍)

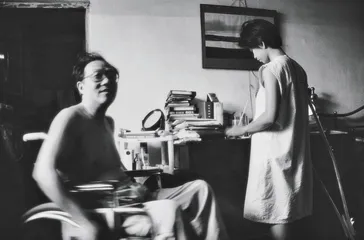

( 作家史铁生(1991年8月摄于北京) )

( 作家史铁生(1991年8月摄于北京) )

2010年的最后一天,再过4天就要过60岁生日的史铁生离开了人世。今年1月,在史铁生逝世两周年纪念时,他的夫人陈希米的《让“死”活下去》一书由博集天卷文化传媒公司推出,由湖南文艺出版社出版。陈希米在这本书的开头这样回溯:“谁也不知道那一天会是最后一天。那个星期四……那一天是最后一天,是2010年的最后一天。你不再管我,自己走了。”

这是长达一年时间连绵不断的追忆、追问、思索与想象,无法排遣的细腻的情感如浪潮般涌来。书中说:“我相信很少有人真正读懂了卡夫卡的那些笔记,它们非常个人化,是直接用自己的生命来说的,直白到难以理解,难以连贯。”如此形容作者自己的这本书也非常贴切。

如果史铁生还活着,他肯定还在写作,还在思考,还在读书。陈希米说:“在家里看书交谈和沉思写作,忘掉外面的纷乱、琐碎,是我们最幸福、最想过的生活……读书和写作,是为了寻找和确认。虽然其实所有的真理都被前人说过了,所有的角度也都被站过了,但每一世,我们每个人来,都必须再从头开始。”

这部感人的笔记,其实是陈希米向史铁生的一种倾诉:“不管是重温我们以前看过的,还是开始看一本新书,最深的遗憾,就是不能与你分享。我总是忙忙碌碌,看书也是生吞活剥,全凭着一点悟性。很少像现在这样,细嚼慢咽。很多地方精彩,很多地方值得再深思,多想跟你说说,要是能给你启发,要是你反驳,要是你感慨称道,要是你怀疑,要是你也迫不及待地想看……”

他的离去,她的空寂,似乎只能从书本中寻求一座现实的桥梁。于是,陈希米要通过一本本他们一起阅读过的书,完成一次次他们共同面对的思索的再叙述,来找到一种心理寄托,把“一切黑夜的面死之思反射投入到白天的爱愿”。这是对缺失/存在的各种各样路径的探寻:生和死,存在与虚无,包括直率的爱情及它真实的含义。本质上,这些思索的再叙述,是她对他有关阅读的一种汇报,其中涉及许多种书,由此它更像是一本用真挚感人的情感叙述的读书笔记。这些书有一些很感性,如小说、传记、约翰·伯格类似回忆录的《我们在此相遇》、英国女作家伍尔夫的评论集《普通读者》、罗兰·巴特的《哀痛日记》,其余大部分都是哲学与宗教著作,讨论的都是孤独、命运、精神、灵魂、神、爱欲、死亡等宏大、终极的问题。“要是不去透析,我们就拿一本尼采来读,那总是看不厌的。”“我们都看过《纪念施特劳斯》。”当然,她也汇报她读到的新书——“关于唐望的书,最近又出了新的,这一本你没看过。”

书是他们的“诺亚方舟”——陈希米描述了史铁生认真、用功的读书态度:“那些似乎早已听腻却终归非同寻常的问题,关于灵魂,关于上帝,关于正义,关于生死,在你那里始终严肃,始终历久弥新。对严峻的问题,你总是要辨别和区分、深入。你越来越明白自己的使命。你从来不懈怠、不逃避。

“你就是因为这样想啊想,使劲地想,才把好多问题真正想透了,真的是融会贯通,像你这样的傻人总是用傻劲。我曾经嘲笑你看书慢,好几次,我发现你在前一页书边上写的话,正好是作者下一页写出的,我说你干吗不往下看,结论就在下面,干吗停下来自己想,非这样事倍功半……其实那恰恰是事半功倍,那些由亲历悟出的,那些经历了苦苦的思索悟出的,融在血液里,不光更丰富更有力,而且还会生长,成为经久的营养。你知道这才是傻子最聪明的地方,傻子就是这样超过聪明人的。”

这本《让“死”活下去》,从某种角度,也是史铁生生前在他的小说中孜孜以求的许多问题的一种注脚。由此,值得研究其中涉及的这样一份书目——这些书可能也是思考我们自身的坐标,因此而值得推荐。

它们包括:

1.《我们在此相遇》,[英]约翰·伯格(John Berger)著,吴莉君译,广西师范大学出版社

英国艺术评论家、小说家约翰·伯格高寿、多产,《我们在此相遇》是他的第27本书,它部分是自传,部分是小说,同时是回忆录、沉思、想象,想象老年时遇到自己小时候的熟人会是什么样子。“死者不会待在他们埋葬的地方。”伯格认为,他的母亲已死去多年,现在她带着一把伞,寂然不动地坐在里斯本的公园长椅里;他的启蒙导师生长于新西兰并在那里死去,但他出现在波兰的克拉科夫。他的另一位老师以前非常谨小慎微,但50多岁时淡漠、大意地死去,让伯格想起“他的孤独的重量”。在这本书中,伯格用记忆和想象,成功地令几个进入过他生命的人死而复生。

2.《孤独及其所创造的》,[美]保罗·奥斯特(Paul Auster)著,btr译,浙江文艺出版社

《孤独及其所创造的》是美国当代作家保罗·奥斯特的处女作,出版于1982年。它部分是回忆录,部分是其父的传记,部分是自传。开头写到他得知父亲的死讯:“突然之间,死亡不期而至。死亡将我们带到一个离生与死的隐形边界如此接近的地方,以至于我们不再知道我们在哪边。生变成了死,仿佛死一直拥有此生。”奥斯特从父亲琐碎的遗物以及对父亲片段式的回忆出发,重构这个退隐的、孤独的人,感人、观察入微地描摹了家庭关系。

3.《神谕之夜》,[美]保罗·奥斯特(Paul Auster)著,潘帕译,人民文学出版社

《神谕之夜》是奥斯特2003年出版的一部小说。哈佛大学教授詹姆斯·伍德曾经在《纽约客》上概括奥斯特小说中为人熟悉的诸多因素:“一位主人公,几乎从来都是男性,经常是位作家或知识分子,过着僧侣般的生活,沉溺于一种丧失:一位亡故或者离婚的妻子、丧命的孩子、失踪的兄弟。叙事中穿插着暴力性意外事件,这种写法,既是强调人生在世,有不可测之风云,也是为了吸引读者继续看下去。而外来文本——夏多布里昂、卢梭、霍桑、坡、贝克特——优雅地塞进书中,里面有一个名叫保罗·奥斯特的角色的替身、分身、幽灵和本人。”具体到《神谕之夜》,其主人公是大病初愈的男作家希德尼,他构思了一部小说:编辑尼克有一天差点被闪电击中,他顿时觉得人生无常的荒谬和对生活的厌弃,于是跟妻子不辞而别。希德尼的朋友、作家约翰腿部患有血栓病,随时有生命危险,与此同时他儿子正跟毒贩发生纠葛。提到外来文本时奥斯特写道:“我们决定,如果是个男孩,我们会以克尔凯郭尔的一本书为他命名,叫伊拉·奥尔(Ira Orr)。”后来,希德尼发现他妻子格蕾丝曾经是约翰的情人,约翰病逝后,格蕾丝遭到约翰的儿子的毒打,守在格蕾丝床边的希德尼却感到“从未有过的高兴,高兴自己还活着。那是一种幸福,超越慰藉,超越痛苦,超越世上一切美和丑”。

4.《上帝的代言人——〈旧约〉中的先知》,[美]依迪丝·汉密尔顿(Edith Hamilton)著,李源译,华夏出版社

作者以丰富深厚的学识阐述了希伯来的先知、上帝的代言人摩西、阿摩司、何西阿等人的言行与思想,对有关上帝的传说提出了创造性的视角和洞见,并提供了不同的历史背景。

5.《希腊精神》,[美]依迪丝·汉密尔顿(Edith Hamilton)著,葛海滨译,华夏出版社

美国女古典文学家依迪丝·汉密尔顿在此书中依次介绍了古希腊的哲学家、史学家和戏剧家,她说,希罗多德对世间任何地方都有浓厚的兴趣,他告诉我们伊利里亚相貌平庸的姑娘们怎样赢得丈夫,居住在湖边的人们怎样防止他们的孩子失足落水。她概括了希腊人的思考方式:我们思考问题的方式是去考虑每一件独立的事物本身,希腊人则总是把事情看作整体的一部分,建筑师总是把神庙与周围的山坡、大海和苍穹联系起来考虑。把一件事物和其他事物联系起来考虑,是一种简化问题的方法。如果只从事物本身来考虑,一幢房子是一件非常复杂的东西,如果把它放在一个街区或者城市中来看,那些细节就不见了。因为希腊的神庙是作为整个布局的一部分来设计的,所以它的形式非常简单,是世界上伟大建筑中最简单的。类似地,希腊戏剧中的主要角色不是人,而是主宰我们的必然力,戏剧舞台表现的是人和创造了人的力量之间的冲突。她认为,希腊之所以取得了辉煌的成就,是因为它实现了理智和精神之间的平衡,自从希腊时代之后,人类就没有再获得过这种平衡。

6.《卡夫卡全集》,叶廷芳译,河北教育出版社

这套全集共10卷,包括长篇小说《诉讼》、《城堡》,随笔、日记、家书和情书等。加缪说:“在卡夫卡的作品中,一方面是日常生活的世界,另一方面是超自然的苦恼的世界。人的境遇经受表现为一种基本的荒诞和表现为一种严峻的伟大,两者天然地同时发生。两者表现为可笑的分裂,把我们心灵的无限性同暂时的肉体的欢乐分裂开来。卡夫卡就是这样用普通事物表现悲剧,用逻辑性表现荒诞的。卡夫卡懂得如此透彻地表现从希望到恐惧,从绝望达到自愿的被骗之间的平庸道路。他的作品是无所不包的(一个真正荒诞的作品不是无所不包的),因为它表现了逃避人类的人这个激动人心的形象,这个为了他的信仰而从他的矛盾中搜寻理由,以便在他的有效益的绝望中能够有所希望,这个人把生存称之为一种对于死亡的可怕的准备。”

7.《性·谎言·录像带》电影脚本,见史铁生长篇小说《我的丁一之旅·第84节》,人民文学出版社

美国导演史蒂文·索德伯格编剧、导演的一部电影,全剧中只有四个人物,安和她的丈夫约翰,安的妹妹辛蒂亚,约翰的老同学格伦。安对心理医生说,她不太想让丈夫约翰碰她,她从来不觉得性有多么了不起。她丈夫则不认为性不重要,跟他的小姨子辛蒂亚搞到了一起。安跟格伦聊天时,格伦坦言他是性无能,为了获得满足,他制作录像,让女性受访者谈她们的性幻想,然后观看这些录像。后来辛蒂亚和安都让格伦给她们拍了录像。约翰知道了格伦给辛蒂亚录像的事,又气又恨地挖苦道:他要是为了某种满足,干吗不去买点黄色录像看?辛蒂亚倒是很理解格伦:他要了解对方,互相要有交流。辛蒂亚说她相信格伦不会把录像外传,她信任格伦,比对约翰要信任得多。约翰说我怎么了?辛蒂亚说,你跟你的小姨子乱搞,还骗人。约翰说,可你也在欺骗安。“不错,可我并没在神和众人面前立誓,说要永远对她忠实!”美国影评人罗杰·伊伯特由此说:“格伦的方法是性进攻的一种形式,他不仅张开了女性的身体,而且掌控了她们的头脑、她们的秘密。这部影片提出,谈话比性更加亲密、更能满足人的感官。我们可以用头脑来做爱,交换汗水和情感显得太麻烦。”

8.《维特根斯坦的侄子》,[奥地利]托马斯·伯恩哈德(Thomas Bernhard)著,马文韬译,上海人民出版社

小说的讲述者是维特根斯坦的侄子保尔的朋友,他在保尔去世后回顾他跟保尔相逢、相识以及建立起毕生友谊的过程。译序中说:“小说的主题是对朋友的缅怀、钦佩和惋惜,对浅薄的世俗和鄙陋的社会扼杀天才的愤怒。”——保尔像他叔叔维特根斯坦一样,具有敏锐的观察才能和深刻的思维能力,但最后穷困潦倒,进了精神病院。作者还对自己的弱点进行自嘲和反讽:“我的朋友已经走到了生命的尽头,而我仍然还活着,我觉得这就是耻辱。我像他的其他朋友一样疏远了他,因为我像他们一样回避死亡。我害怕与死亡面对面。”

9.《施特劳斯的路标》,刘小枫著,华夏出版社

作者研读施特劳斯的5篇心得,写于1999至2009年间。“施特劳斯关心的根本问题其实具有常识品质,而且很陈旧:西方文明危机的根本原因何在?对这个老问题施特劳斯不仅做出了超逾所有前人的深刻回答,而且提出了切实可行的应对方略——回归古典政治哲学。”

10.《精神的宇宙》,[美]弗雷德·艾伦·沃尔夫(Fred Alan Wolf)著,吕捷译,商务印书馆

作者是美国理论物理学博士,用量子物理学研究灵魂,他认为:“精神是真空能量的虚拟震荡作用,灵魂则是这些虚拟震荡在时间上的反映。灵魂是个虚拟过程,而非实体。它既是非物理的,又是真实的。尽管自我消灭于死亡降临之际,但是灵魂则将永远存在下去。”

11.《沉重的肉身》,刘小枫著,华夏出版社

刘小枫通过分析米兰·昆德拉的小说《生命中不可承认之轻》、电影《十诫》等文艺作品,探讨不同的个体自由伦理的差异。“肉身浑身是偶然,在肉身上没有丝毫必然的痕迹,正因为肉身是偶在的,所以它沉重。身体的沉重来自身体与灵魂仅仅一次的、不容错过的相逢,沉重是和必然性连在一起的,启蒙意识形态的历史进步,走向人类美好未来的必然性。它的道德律令要求人们牺牲自己的身体。灵魂与肉身在此世相互找寻使生命变得沉重,如果它们不再相互找寻,生命就变轻。肉身已不再沉重,是身体在现代之后的时代的噩运。”

12.《一个孤独散步者的梦》,[法]卢梭著,李平沤译,商务印书馆

1776年春到1778年春,卢梭每天在巴黎近郊乡间做长时间的漫步,他把这两年中漫步时的遐想记了下来,在他去世后出版。这部书不是为了要消除误解,或为了给作者正名,或重新树立形象而写的,它不像《忏悔录》和《对话录:卢梭评判让-雅克》那样是对他人发出的声音。从这部作品开始,卢梭要做的只是“跟我的心灵亲切交谈,因为我的心灵是别人无法夺走的唯一的东西”。他写道:“我要写一本蒙田写的那种书,但我的目的跟他的目的相反,他的随笔完全是写给别人看的,我的遐想则纯粹是写给自己看的。”卢梭说,孤独的生活是好的,它能让人们获得充分、完全、圆满的幸福,在那样的情况下,“我们不是从任何身外之物,而仅仅是从我们自己获得的,只要这种境界持续下去,我们就和上帝一样能以自足……在命运加于我们的打击中,物质的痛苦是我们最不敏感的。明智的人把落到他头上的一切不幸都看成是盲目的必然性给他的打击,他就不会有缺乏理智的激动,在痛苦时也叫喊,但不发脾气”。

13.《皮娜·鲍什——为对抗恐惧而舞蹈》,[德]约亨·施密特(Jochen Schmidt)著,林倩苇译,北京世纪文景文化传播有限公司

德国舞蹈评论家施密特长期观察、采访皮娜·鲍什,细腻描述了皮娜·鲍什的从舞经历,她的个性、感情、生活与作品,反映出皮娜·鲍什的创作哲学及活力来源。皮娜·鲍什说:“我在乎的是人为何而动,而不是如何动。”她的艺术生命最大的推动力是“恐惧”,“并非是那种使人瘫痪、无能的恐惧,而是可以让人有创造力的恐惧”。她说:“我爱舞蹈。因为我害怕说话,我舞动的时候才能感受一切。”她每次的新工作都以噩梦开始,以摆脱噩梦的舞步结束。“此间的创作过程中,裹挟着不断的问题,都转化成了皮娜·鲍什那些犹豫却充满狂怒的舞步。”

14.《论柏拉图的〈会饮〉》,[德]列奥·施特劳斯(Leo Strauss)著,邱立波译,华夏出版社

这是施特劳斯1959年《会饮》课程的讲稿,在讲稿中,“施特劳斯从表面看似琐屑的事物中洞悉最极致的意味的能力体现得淋漓尽致”。在《会饮》中,有六个人依次就“爱欲”发言,施特劳斯说:“《会饮》之所以重要,是因为在竞争智慧的最高位置时哲学打败了诗,哲学比普通所谓的诗更有真正的诗艺。其中的六篇讲辞很自然地分为前面三篇和后面三篇两个部分,作为对爱欲的赞颂,前三篇有缺陷,它们都让爱欲服从某种外在于爱欲的东西——获利、道德德性和技艺,另外三篇没有让爱欲服从外在的东西,苏格拉底讲辞的结论既非丑,亦非美,而是善。”

( 《让“死”活下去》 )

( 《让“死”活下去》 )

15.《给一个青年诗人的十封信》,[奥]里尔克著,冯至译,生活·读书·新知三联书店

1903至1908年,30岁左右的诗人里尔克给一位不到20岁的青年诗人写了10封信,其中论到诗艺、性爱,论到孤独和怀疑,它们给收信人提供了“温暖、和蔼而多情的关怀”。其中这样论及快感:“身体的快感是我们应得的丰富而无穷的经验,是一种对于世界的领悟,我们感受身体的快感并不是坏事,所不好的是,几乎一切人都错用了、浪费了这种经验,把它放在生命疲倦的地方当作刺激,当作疏散,而不当作向着顶点的聚精会神。”这样论及寂寞:“寂寞根本不是我们所能选择或舍弃的事物,我们都是寂寞的。你要爱你的寂寞,负担它那以悠扬的怨诉给你引来的痛苦。哪有寂寞不是广大的呢?我们只有一个寂寞又大又不容易负担。居于寂寞,像人们在儿童时哪有寂寞,在寂寞中不要彷徨迷惑。”这样论及爱情:“爱的要义并不是什么倾心、献身、与第二者结合,它对于个人是一种崇高的动力,去成熟,在自身内有所完成,去完成一个世界,为了另一个人完成自己的世界,这对于他是一个巨大的、不让步的要求,把他选择出来,向广远召唤。”这样论及死:“人们称作奇象的那些体验、所谓幽灵世界、死,它们都被我们日常的防御挤出生活之外,甚至我们能够接受它们的感官都枯萎了。”

16.《不合时宜的沉思》(“作为教育者的叔本华”),尼采著,李秋零译,华东师范大学出版社

“作为教育者的叔本华”是尼采30岁时发表的一部充满激情的著作,他说,人们因为懒惰和怯懦而不去成为自己。“对于我们的人生,我们必须自己向自己负起责任,充当这个人生的舵手,不让我们的生存等同于一个盲目的偶然。我们应当敢作敢为,勇于冒险,尤其是因为,无论情况是好是坏,我们反正都会失去它。为什么要执著于这一块土地,这一种职业,为什么要顺从邻人的意见呢?恪守几百里外人们便不再当一回事的观点,这未免太小城镇气了。”叔本华的哲学教导人们,无论财富、名声还是学问,都不能使个人摆脱对其人生无价值的深深烦恼,对这些东西的追求唯有靠一个高尚的光芒普照的总体目标才有意义,这就是获取权力。他区分了三种人格类型:卢梭型的,这种人如同熊熊的烈火,带有危险的亢奋;歌德型的人是高贵风格的静观者;叔本华型的人是英雄,甘愿为真诚而受苦,对自己不复希望什么,唯愿洞察万物直至绝望的底蕴。

17.《〈敌基督者〉讲稿》,吴增定著,生活·读书·新知三联书店

这本书细致、深入地解读了尼采后期最重要的著作之一《敌基督者》。《查拉图斯拉如是说》代表了尼采哲学思想的肯定部分,阐述了超人说——有限的生命对自身的无限肯定。《敌基督者》属于否定性的,批判犹太教和基督教。“我们发明道德、宗教和形而上学这些东西,是为了保护我们的生命。因为活在一个变化无常的尘世间,我们有一种深深的不安全感和焦虑感,所以我们希望有一个永恒不朽的彼岸世界。但是最后,恰恰是宗教、道德和形而上学等彼岸世界成了对我们生命的否定。”

18.《普通读者》,[英]沃尔夫著,刘炳善译,北京十月文艺出版社

沃尔夫不但是“意识流”小说的代表作者之一,还是一位卓越的散文家,写了大量的文学评论,这是她亲自编订的两本文集。她以轻松的笔调表达了她对历代作家、作品的印象,写出了她对文学、人生、历史的细腻感受。《普通读者》显示出沃尔夫广泛的兴趣和渊博的学识,她从古希腊悲剧、蒙田一直谈到简·奥斯汀。她说:“说到流言,能够传到后世的流言从来不是可鄙视的,稍加整理就可以极好地满足我们的需要。奥斯汀提供的看上去是一些琐事,但却含有某种东西,它在读者脑海中扩展,赋予外表琐碎的生活场景最持久的生命形式。”她精准地把握到了“俄国人的角度”:“灵魂是俄国小说的主要特点,我们是灵魂,受折磨的、不快乐的灵魂,其唯一的任务就是说话、揭示、承认,不惜撕裂皮肉神经,挖出我们心底沙土上蠕动的那些罪过……生命支配着托尔斯泰,就像灵魂支配着陀思妥耶夫斯基一样。在所有鲜艳夺目的花瓣中心潜伏着这只蝎子——为什么生活?”

19.《巨人与侏儒》(“纪念施特劳斯”),[美]阿兰·布鲁姆(Allan Bloom)著,张辉等译,华夏出版社

这本书收录了布鲁姆回忆其老师施特劳斯的文章,以及论柏拉图、莎士比亚和卢梭的文章。他说:“解读伟大作品,已经不仅是个人或某个学派的为学旨趣,而是与生存选择紧密相关。关键在于,伟大作品给出了关于什么是美好生活、什么是美好德行等紧要问题的深刻思考与解答。即使我们要寻求只属于自己的答案,也无论如何必须首先面对那些伟大的书。”

20.《柏拉图对话中的神》(“论毕达哥拉斯定理”),[法]西蒙娜·薇依(Simone Weil)著,吴雅凌译,华夏出版社

这本书收录了薇依论《伊利亚特》、古希腊悲剧、柏拉图的《会饮》等名篇的文章。米沃什说:“薇依是法兰西对当今世界的一份珍贵献礼。她一生短暂,1909年出生于巴黎,1943年在英国去世,年仅34岁。她自幼受古希腊哲学熏陶。柏拉图是她心爱的大师,一读再读古希腊原文的柏拉图对话。她深爱古希腊文明,把一切古希腊哲学视同为基督宗教,她把基督宗教的柏拉图主义推导至最为极致的结论。她的思想核心有某种坚定的神让位概念:神从世界中隐退。”

21.《灰色的寒鸦》,[德]马克斯·布罗德著,张荣昌译,北京十月文艺出版社

作者马克斯·布罗德(1884~1968)是卡夫卡的终身挚友,是其遗作整理出版者和影响力推动者,在传记中再现了卡夫卡孤独、奋斗的一生,包括他的学习、工作、生活、创作,以及他曲折的爱情、婚恋和年轻生命的匆匆终结。作者还详细阐述了卡夫卡的文学经历、文学成果、文学风格和文学思想。比如他说:“不可以把寓言和象征混为一谈。卡夫卡从不用寓意的手法,但在象征性方面却达到很高境界。寓意使我们感兴趣的仅仅是它所代表的、所暗示的东西,象征使我们感兴趣的是它代表和意味的东西,但同时也是为自身存在的东西,它具体展现在我们眼前的形象,它通过叙述呈现某种遥远的、普遍的东西。”

22.《巫士唐望的教诲》,[美]卡洛斯·卡斯塔尼达著,鲁宓译,上海文艺出版社

23.《做梦的艺术》,[美]卡洛斯·卡斯塔尼达著,鲁宓译,深圳报业集团出版社

24.《前往伊斯特兰的旅程》,[美]卡洛斯·卡斯塔尼达著,鲁宓译,上海文艺出版社

这三本书的作者卡洛斯·卡斯塔尼达(1925~1998)曾经是加利福尼亚大学洛杉矶分校的人类学研究生,1968年他就读大学的出版社出版了他写的《巫士唐望的教诲》。书中说一位叫唐望的印第安巫士带领他进入了古代墨西哥巫士的“认知系统”,说巫士能用自己的意志移动能量的聚合点,由此造成的新能量场能创造一个新的世界。该书出版后十分畅销,因此作者不失时机地推出了其他作品。但许多专家在书中发现许多疑点:唐望的教诲跟雅基印第安人的信仰不太相像;唐望住的沙漠并不长会致幻的蘑菇;在三本书中唐望的风格不一致,许多事件的发生时间相互冲突。记者发现,卡洛斯伪造了他的出生地和出生日期。1969年英国人类学家埃德蒙·利奇在《纽约书评》上说:“神秘主义正流行,现在再没有比描写大麻、LSD的书更好卖的了,因此要对这类书保持警惕。《巫士唐望的教诲》是艺术作品而非学术作品,作为不同寻常的个人经历的日记,它才值得注意。”

25.《基督教导论》,[德]约瑟夫·拉辛格(Joseph Kardinal Ratzinger)著,静也译,雷立柏校,上海三联书店

作者是刚刚宣布辞职的教皇本笃十六世,这本书源自他1967年夏在图宾根大学给学生做的演讲,讨论了三位一体、肉体复活等诸多神学问题。

26.《哀痛日记》,[法]罗兰·巴特著,怀宇译,中国人民大学出版社

罗兰·巴特的母亲亨丽叶特·班热出生于1893年,20岁时嫁给了路易·巴特,22岁时生下罗兰·巴特,23岁就因第一次世界大战而成了寡妇,1977年10月25日病逝,享年84岁。罗兰·巴特从他母亲去世的第二天起开始记哀痛日记,一直记了两年。罗兰·巴特最喜欢的格言是“戴着面具前行”,在哀痛日记中他丢掉了面具,呈现了他为人子的一面、他的脆弱。罗兰一直跟母亲在一起生活,母亲的去世令他非常悲痛,他经常“泪流满面”、“痛哭”。他甚至为自己仍然活着感到不安,“在没有你所爱的人的情况下活着,是否意味着你远不如你所认为的那样爱他呢?”他的悲痛并未因时间的流逝而减弱:“时间将会消除一切的想法是愚蠢的,不是取消哀痛,而是改变、转换哀痛,使其从一种静态(停滞、堵塞、同一性的反复出现)过渡到动态。”他发现,“正是在我们陷入无序、忙乱、有人求、忙于应酬的时候,我们最悲伤。内心性、沉默、孤独并不使悲伤变得更痛苦”。母亲的去世迫使他面对自己的死亡:“想到、懂得妈妈永远地、完全地故去了,就是真真切切地想到我也会永远地、完全地死去。因此,在哀痛之中,有对于死亡的一种根本的和全新的储备,因为在此之前,这还只是借来的懂得。”