在色彩的真实中漂浮

作者:曾焱(文 / 曾焱)

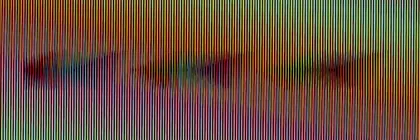

( 卡洛斯作品之《色彩饱和》。这一人为营造的染色空间,由红、蓝、绿三种颜色的厅室组成,步入其中,就融入了“绝对单色调”的情景。这一体验就像一个引爆装置,瞬间唤醒了参观者的颜色概念,从而沉浸在没有形状、甚至没有任何承载材料的空间 )

( 卡洛斯作品之《色彩饱和》。这一人为营造的染色空间,由红、蓝、绿三种颜色的厅室组成,步入其中,就融入了“绝对单色调”的情景。这一体验就像一个引爆装置,瞬间唤醒了参观者的颜色概念,从而沉浸在没有形状、甚至没有任何承载材料的空间 )

17岁走进加拉加斯美术学院时,卡洛斯·克鲁兹-迭斯(Carlos Cruz-Diez)的想法并未和他所处的时代有什么出入:他想用画笔来描述身边这个日常世界,在画布上实现自我表达。

那是1940年,在拉丁美洲大陆,探索本土文化、表达政治观念的墨西哥壁画运动正在席卷整个艺术圈。与此同时,以超现实主义和构成主义为代表的欧洲现代主义也开始对少数激进者发生着影响。卡洛斯向本刊记者回忆,在美术学院的那段时间,他曾用尽了自己所掌握的全部绘画技巧去记录加拉加斯贫民窟的悲惨景象,以此为责任,并希望能改变现实。他的早期画作《绿鹦鹉》和《背水女》,几乎就是彼时拉美绘画观念的典型映射:来自欧洲的超现实主义和壁画运动所倡导的土著主义,这两种元素看似在他的作品中共存。

几年后,卡洛斯感到了失望,他发现自己的作品在变幻无常的政治和永恒的艺术之间陷入误区,于是信笔激情作画的愉悦消失殆尽。“我不想成为一个绘画工匠,因为我发现,如果没有一种观念或者缺乏需要表达的思想,画家就会躲进我们业内称之为‘厨房’的境地,其所作所为也就仅仅是掩盖其内心空虚的雕虫小技而已。一个艺术家的承诺应不限于此,远远不止于此。”他开始暗自期许,能用一种不朽的语言定义自己所生活的时代,告知世人一种新的艺术观。

他这种急切想要叛离传统的愿望大约发生于20世纪50年代初。如卡洛斯所说,这也是在20世纪50年代和70年代之间的整个一代人都几乎面临的问题:需要寻找一种不同以往的艺术架构。

从1955到1975年,在巴黎兴起了最新的先锋派“动态艺术”(Kinetic Art),参与其中的艺术家大多来自法国、德国、匈牙利、意大利等欧洲国家以及拉丁语系的阿根廷、巴西和委内瑞拉等南美国家,巴黎的丹尼斯·雷纳画廊成为这一艺术运动的重要据点。在美国,1965年纽约MoMA举办的一个展览宣告了“欧普艺术”(OP Art,光效应绘画)正式诞生,之后它和抽象表现主义、波普等艺术运动一起,推动纽约在20世纪下半叶取代巴黎,成为全球的现代艺术中心。

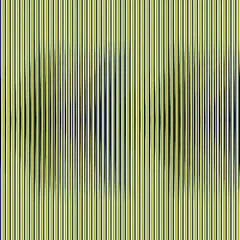

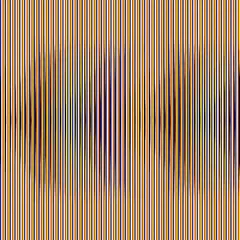

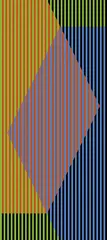

( 卡洛斯作品之《色彩感应》。当色彩与观众产生互动,色彩就变成了独立存在和不断演化的现实 )

( 卡洛斯作品之《色彩感应》。当色彩与观众产生互动,色彩就变成了独立存在和不断演化的现实 )

而卡洛斯,他最终找到的反叛语言是色彩。他对色彩的固定概念——色彩是填充图形的物料——提出了质疑,不断实验把色彩作为一个刺激感知“现实”的手段而搭建起一个概念平台,即色彩可以不凭借任何依托而独立存在于时间和空间中。

“艺术家不应该依据‘美学’来创作,因为今日的‘美学观点’是昨天创造出来的。”在卡洛斯看来,法国化学家尤金·谢佛勒发表于1839年的一篇文章——《色彩的并存对比法则》启发了现代绘画法则的改变,促使后来被人们称为“印象派”的一代画家开始去寻找光线的“本来面目”和色彩的“相对性”:他们反对学院派确立的“画室光线”一成不变的公式,在露天记录变幻的光线和色彩的“现实”。但卡洛斯也发现,印象派画家把转瞬即逝的细微变化描绘在静止不变的画布上,结果与学院派画师一样,仍然是对观测结果的记忆,因为就在他们在画板上调色再描绘到画布上的瞬间,这些细微处已经消失殆尽。所以,卡洛斯试图把色彩与图形分开。他的艺术创作所追寻的目的之一就是拓展人的体验,使其更加微妙和复杂。他说:“大部分动态艺术家都在‘正常的视觉效应’极限,或者说是在传统所接受的‘视觉’极限进行创作,但我们的目的不是造成‘一种效应’,而是力图揭示视野中尚未被人们认识到,但又确实存在的一些方面。当把两个或者更多的色彩组件平行排开或者相互叠加,我就造成了视野临界角度。我之所以这样做是因为这样可以造成在‘正常’条件下难以觉察到的色彩表现。”

街头于是成为卡洛斯的“画布”。1954年,当他开始探索自己的色彩语言时,第一批作品就在加拉加斯的街头完成。他把几个十分简单的作品都排放在大街上,如《可操控旋转柱体墙面》、《第一个外墙面作品》,都是一些可以旋转、挪动的几何或线条图形,邀约观众自己动手操作而使之发生色彩变化,从而使观众摆脱传统的顺从和被动的旁观者角色。

这实际上正是远在巴黎酝酿的“动能艺术”运动的主张,即通过动态的作品,重新建立观众与作品之间的沟通机制。不过当时身在加拉加斯街头的卡洛斯对此运动还一无所知,他只是本能地觉得,加拉加斯并非自己开始艺术冒险的理想地点——巴黎的最新艺术动向有时候需要三四年后才会传到委内瑞拉,何况在孜孜求变的卡洛斯看来,委内瑞拉新闻媒体上报道的博物馆的展览并不代表最新动向,也并不代表那些最年轻大胆的艺术家在工作室里的所思和所为。“他们的作品之所以能够在媒体上发表或被某个博物馆拿来展览,是因为推动这些事物的人已经确认他们这样做不会遇到任何失误和风险。”

1955年,卡洛斯决定到巴黎去寻找他在美术学院时期的同学赫定斯·索托(J.R.Soto)。卡洛斯回忆,到巴黎见到索托后,索托请他去丹尼斯·雷纳画廊参观了一个“动能艺术”展览,参展的有波尔·伯里、赫定斯·索托、维克多·瓦萨雷利(Victor Vasarely)等艺术家——这些名字后来都作为“动态艺术”的代表人物而进入了西方现代艺术史。“他们所有人都融合了时间和真实空间的观念,并把动手操控作为参与的原则。”在巴黎所见的一切,让卡洛斯觉得非同小可,“心衰力竭”,但同时他也得到一种自信和鼓舞,因为即便这个展览如此大胆前卫,也还没有人像他那样对待和研究色彩,把色彩看作一种在时间和空间中的瞬间演绎。

卡洛斯在巴黎和西班牙做了两年的短暂游历和创作,1957年他回到加拉加斯后创立了自己的“视觉艺术研究”公司。为谋生他要接些平面设计的活儿,诸如为抵达加拉加斯演出的纽约交响乐团设计目录之类,但他也继续埋头于对色彩的研究和实验。他期望能比马列维奇、蒙德里安、保罗·克利等探索色彩的前辈大师走得更远,找到一种新的“支撑材料”,用以揭示色彩的本来面目,“即一种不断变化、缺乏稳定性、模糊不清和取决于偶然的光线环境的事实”。

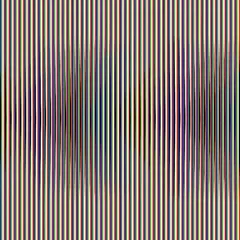

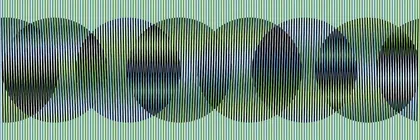

( 卡洛斯作品之《附加色彩》。把色彩演绎组件累积起来,就生成和消除了多种多样的“色彩气候”:附加色彩、反映色彩、弱化色彩 )

( 卡洛斯作品之《附加色彩》。把色彩演绎组件累积起来,就生成和消除了多种多样的“色彩气候”:附加色彩、反映色彩、弱化色彩 )

到1959年,卡洛斯完成了第一批研究“平面的不稳定和模糊性”的作品。作品都有十分古怪的名字,看起来更像是物理学论文,比如《平面的光学调制》、《连锁建构》、《视觉结构》、《结构和空间震颤和失望膜延时现象》、《平面双重动画》等等。这些作品也是对他艺术观点的一种事实陈述——“制作艺术品和创造艺术是深思熟虑和复杂的决策及分析过程的结果,绝非仅靠意愿、直觉或随心所欲就可以实现的。”

关于“色彩辐射”和“色彩附加”的概念,就在对这20多件作品的反复分析中完成了,如同实验室里产出的严谨数据。《平面双重动画——色彩辐射》是其中非常重要的一件作品,卡洛斯画了一系列的平行色条,将其以适宜的间距排列,让它们的色彩影响其周边区域,这办法使得其临近的区域形成一种虚拟的色彩。卡洛斯说,这是他对平面的不稳定性和模糊性所做的研究的收山之作,也是此后研究“物理色彩”的开始。

1960年,由于对新作品在加拉加斯受到的冷遇深感失望,卡洛斯用27天时间变卖处理了家产,携全家人搬到巴黎。他如愿以偿地体验到各种前卫景象,被包围在层出不穷的艺术团体和观念之中,不过他仍然保持着单干的状态,拒绝加入任何组织。因为他深信,“艺术是一种个人的冒险,就像以前我在加拉加斯开始从事的事业那样。艺术家应该承担其所带来的全部风险,无论是得到社会对其主张的认可,还是遭遇失败或者作品随着时间销声匿迹”。

很幸运,他没有销声匿迹而是得到了认可。从1965到1968年,他在位于巴黎女士街的工作室里实验并命名了“物理色彩”:这是一种组图结构,艺术家使用红、蓝、绿等几种基本物理色彩,通过大规模的复制来表现出“空间中的色彩”,使其成为一种不依靠任何依托的漂浮物质,从而把观众包围在彩色的空气环境中。

各种展览和奖项随之而来,他的名字开始被人排列在马列维奇、保罗·克利、约瑟夫·阿尔伯斯等人之后。作为“动态艺术”的据地,1969年,巴黎丹尼斯·雷纳画廊为他举办了个展“克鲁兹-迭斯:五项色彩建议”;在同一年,法国国家当代艺术中心举办“街头艺术展”,他的作品《色彩饱和的迷宫》被陈列在巴黎左岸、圣日耳曼大道的Odeon地铁站出口,那里是时尚和艺术人士必经的熙攘之地。在1970年第35届威尼斯双年展上,委内瑞拉选择了用他的个展来代表国家馆。从那以后,他的作品陆续被一些国家级博物馆列为永久馆藏。

在成名之后,卡洛斯还是像从前一样钟爱在街头和公共空间实现作品。在20世纪70~80年代,他在出生地委内瑞拉完成了多个公众场地的色彩环境布置。1975年,运用自己的“附加色彩”、“色彩感应”概念,他为加拉加斯做了一个“行人步道”和“公共汽车”的临时涂装项目。1977~1986年,用将近10年的时间,他在赫尔曼州的劳尔·莱奥尼水电站1号发电机房做了一组“附加色彩和色彩结构墙面”的色彩环境布置。同时期,他用“附加色彩”概念为西蒙·玻利瓦尔国际机场的主楼大厅涂装了墙面和厅室,为巴黎伊夫林的圣-昆汀地铁站用“物理色彩”装饰了走廊的天花板。

或许在某种意义上,在加拉加斯这座城市的某些角落,卡洛斯终归还是实现了他初入美术学院学习绘画时的愿望:艺术改变现实。(参考书目《色彩的思考》,卡洛斯·克鲁兹-迭斯著)

“我很幸运,有一个诗人父亲”

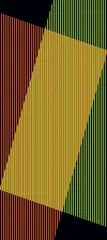

( 卡洛斯的色彩环境布置作品:他将“物理色彩”概念用在了巴黎伊夫林的圣-昆汀地铁站和瑞士联合银行 )

( 卡洛斯的色彩环境布置作品:他将“物理色彩”概念用在了巴黎伊夫林的圣-昆汀地铁站和瑞士联合银行 )

——专访卡洛斯·克鲁兹-迭斯

三联生活周刊:你出生在委内瑞拉并度过了整个青年时代。能说说你的家庭以及成长的时代背景吗?对后来的艺术创作,那段生活发生过什么影响?

( 80年代,在委内瑞拉完成的辐射状色彩结构环境布置——《向太阳致敬》 )

( 80年代,在委内瑞拉完成的辐射状色彩结构环境布置——《向太阳致敬》 )

卡洛斯:我的色彩艺术和过去在委内瑞拉的生活现实没有太多联系,不过也并非完全没有。当我提出想要从事艺术的时候,父母很高兴地支持了我。要知道在我生活的那个时代,在委内瑞拉,做艺术家被认为是一个非常疯狂的想法,但我很幸运,我有一位诗人父亲。记得小时候父亲经营一家工厂,我常去那里玩,窗前有一排彩色玻璃瓶,我把手举起来,阳光就透过瓶身落在手上,投下彩色的斑点,我一直记得这个场景。也许因为有这种童年记忆,进入美术学院后,我对色彩情有独钟。几年下来,我开始了长时间思考:大家都在做同样的事情,用画笔把色彩涂抹在图形里,难道就没有另一种方式来表现色彩吗?为了理清这些想法,我开始大量阅读,对物理、化学、彩色摄影和工业技术都饶有兴趣地去了解,这对我后来探索色彩很有帮助。

印象派画家曾追求在静态的画布上再现转瞬即逝的光线,但他们仍旧无法在固化的时间点把动态的色彩留住,当他们画下一朵玫瑰,玫瑰的颜色已经发生了变化。我于是思考在不断变化的环境中,寻求一种介质把色彩的真实状态表现出来,这就要回到我童年的那个场景:把手举起来,玻璃瓶子的各种色彩停留在我的手上,那一刻它不会变色也不会消失,所以我后来觉得色彩可以不通过画笔而呈现在空间里,1000年前的红色和此时此刻的红色,它们是同一种红色——在现实中,色彩是正在进行时而非过去完成时。我的色彩是在空间中独立存在的色彩,而不是通过画笔和画布来表现。我画最后一幅画是在1955年,此后再未拿起画笔。

三联生活周刊:50年代后期,你有几年在委内瑞拉生活和创作,当时正是拉美文学的魔幻现实主义开始盛行并风靡世界,在这方面,拉美的现代艺术领域受到了什么影响吗?你自己的创作呢?

卡洛斯:我个人没有受到什么影响。由于我父亲的原因,我接触了很多诗人,诗歌对我的影响要大得多。不过在最初还画画的时候,魔幻现实主义多少影响过我一点。我曾画过连环画来谋生,我以为通过自己的画作可以改变穷人的生活,但我失败了。

( 卡洛斯·克鲁兹-迭斯 )

( 卡洛斯·克鲁兹-迭斯 )

三联生活周刊:1960年,你因为对加拉加斯的保守艺术氛围感到失望而迁居巴黎。为什么选择巴黎,而不是当时即将成为现代艺术中心的纽约?

卡洛斯:不,在1965年以前,纽约还什么都不是,巴黎才是中心。那时“动能艺术”运动的中心也在巴黎,来自英国、德国、意大利、美洲和日本的艺术家都聚集在那里创作,交流各种想法,比如关于绘画的即将消亡。

三联生活周刊:“动能艺术”大师维克多·瓦萨雷利一直住在巴黎,直到1997年去世。你和他有交往吗?你们在创作观念上有明显的分界吗?

卡洛斯:对,我们是朋友。就像刚才所说的,那些年我们都觉得绘画快要终结了,都在寻找一种动态的艺术,能让时间和空间流动起来。不同的是,瓦萨雷利仍是最后的画家,他一直在平面上为色彩寻找各种新的可能性,而我就完全放弃了平面而转向空间。另外,瓦萨雷利仍然赋予色彩以形态,但我寻求彻底舍弃形态而让色彩独立存在。

三联生活周刊:在你著名的色彩环境布置作品中,有几件都是做在大型水电站的机房里。为什么会选择水电站来做作品?那里不像机场、地铁等公共场所,应该是比较缺少传播性的地方。

卡洛斯:对于我来说,艺术品不只是挂在美术馆或画廊墙上的东西,我希望它们具有社会性,和公众随时发生交流和沟通,处在更多人能看到的地方。像这种大型水电站,有很多工人、工程师在那里工作,他们的环境非常枯燥,我希望用自己的色彩作品为他们增加一点乐趣。那些做在加拉加斯行人步道和公交车上的作品也是相同的出发点,给每天匆忙行走的人带来少许改变,使得路面不只是充满拥挤和噪声。当然,我的作品并非在加拉加斯随处可见,人们只有到某个特定的地点才能看到。

三联生活周刊:从50年代至今,你已经历了艺术史所划分的“现代艺术、后现代艺术、当代艺术”三个时期。在个人的创作中,这种艺术潮流的变化对你有什么影响?

卡洛斯:我是一个研究者,描述色彩的“诗人”。身边发生的后现代也好,当代也好,各种艺术阶段的潮流对我都没有太多影响。我朝着自己选择的方向往前走。

三联生活周刊:你现在还每天工作吗?我很好奇你做出那么多魔幻色彩的地方是什么样子,比如它是否像现在很多中国艺术家的工作室一样,有庞大的空间?

卡洛斯:我每天都会去工作室,随时都在创作。巴黎很小,我的工作室也很小,就在我的住处。不过我现在也还保留着我到巴黎后的第一个工作室,那儿很有意思,之前曾是个肉店。有机会的话,欢迎你来巴黎参观它。 色彩漂浮真实