王鼎钧:写尽一生沧桑

作者:李菁(文 / 李菁)

( 他的“回忆录四部曲”之《关山夺路》 )

( 他的“回忆录四部曲”之《关山夺路》 )

昨日少年

“阴沉”,是王鼎钧对自己早期文字风格的形容,这样的文字,也正好映衬着他成长的那个动荡的年代。“我早期的经历就是‘多难’,一直是在压力下生存,几乎没有过爽朗的日子……”2012年岁末,在纽约法拉盛一家闹中取静的茶馆里,88岁的王鼎钧轻轻说完这句话,缓缓喝了口茶。

1925年,王鼎钧出生在山东兰陵一个传统的农村大家庭里。祖父是一位经营酒厂的商人,曾带着自家酿造的兰陵酒参加旧金山太平洋万国博览会,得奖而归。祖母去世后,家里来了新祖母。“大家庭本来有许多阴暗面,继祖母来了后,家庭关系更复杂,我记忆里没有快乐的童年。”那只喜欢不停舔自己的狸猫,是幼年的王鼎钧最好的朋友。作为家中长子,他敏感体味着大家庭那些琐碎的矛盾和细节,那些回忆故乡和家庭的“阴沉”的故事,便是若干年后回忆录的第一册《昨天的云》里记下的那些点点滴滴。

王鼎钧小学毕业的时候,抗日战争全面爆发,14岁那年,他还参加过家乡人组织的游击队。“他们发给我一个特别短的枪,叫马枪,那时候骑马用长枪不方便,那是专为骑兵造的一种枪。我受过射击训练,没有实战经验。游击队里什么枪都有,中正式,汉阳造,还有一种土造的枪,一次装一颗子弹。”1942年夏天,17岁的王鼎钧被迫离开家乡。离家那天,母亲看着他喝了稀饭,逼着他吃了包子后,父亲说:“你走吧,不要回头看。”于是,他一口气奔了五里路才回头……

这一年,山东籍名将、第28集团军总司令李仙洲,成立了一所专门收容山东逃出的流亡青年的学校。王鼎钧便进入了这所学校。学校先是设在安徽阜阳,后来又迁到被重重高山围绕的陕西南部的汉阴。那个时代的学习内容比较特殊。王鼎钧还记得一次期末大考有一道选择题:“世界上最好的政治制度是:君主,民主,独裁,开明专制。”标准答案是“开明专制”,选“独裁”也能得一半分数,选“民主”则完全错误。

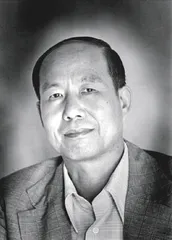

( 王鼎钧(摄于上世纪70年代) )

( 王鼎钧(摄于上世纪70年代) )

“所谓‘流亡学生’,就是从日本占领区跑出来,到抗战地区得到暂时安置的学生。但是日本还是随时会打过来,所以学校是流动的。我们到后方,其实是一路逃亡。”王鼎钧回忆。那时无论国统区还是解放区都设立相应机构,接待流亡学生。当时,流亡学生的“待遇”与一个士兵的待遇相同,“一个兵每月有多少米,流亡学生就有多少”。作为流亡学生,一年还有10块法币的医药费,在那个年月里,这个钱基本上只具象征意义,因为买一粒治痢疾的奎宁就要花12块钱。每所学校都有校医,有一位同学牙齿坏了,医生说需要拔牙,但没有麻药,他劝这位同学说:前方有许多将士都受了伤,但没有麻药用,好在你年轻,就流几滴眼泪吧。说罢,“哐”一声,就把牙拔出来了……回忆那个年月,老人忍不住轻轻笑了起来,又无奈地摇了摇头。他告诉我,因为经常住在穷苦百姓家里,“我跟穷人从此有了感情”,“这影响我以后的作品,我不讨有钱有权有势人喜欢,我关怀的是穷苦大众”。

少年时的王鼎钧从喜爱文学的二姐那里看过沈从文的书,后来,他又陆续读了巴金的《家》、鲁迅的《野草》、茅盾的《子夜》……于是这个乡村少年开始梦想当一名作家,然而在那个动荡流离的岁月里,这个梦遥远而又奢侈。

( 1949年5月,国民党军队将大批军械由上海运往台湾 )

( 1949年5月,国民党军队将大批军械由上海运往台湾 )

关山夺路

1945年8月,日本投降,王鼎钧刚读完初中最后一个学期。国难已解,家却仍然回不去——“‘国军’忽然来了,又走了;‘共军’忽然走了,又来了。像走马灯。在拉锯的地区,一个村子有两个村长,一个村长应付‘国军’,一个村长接待‘共军’。一个小学有两套教材,‘国军’来了用这一套,‘共军’来了用那一套。有些乡镇拉锯拉得太快,拉的次数太频繁,乡长就做一个画框,正反两面两幅人像,一边毛先生,一边蒋先生,挂在办公室里,随时可以翻过来。”“拉锯”战之下,家人没有信来,这些在外的学生也不敢写信给家里。不久,王鼎钧接到父亲托一位“传教士”带来的口信,告诉他“不要回家”,此外不多说一个字,也不写一个字。人生的下一步该如何走?王鼎钧第一次独自对自己的命运做出了决定:他决定离开学校、投入社会,担负起作为一名长子的责任。

此后四年他经历的诸多艰难苦涩、跌宕起伏,都细细地写在回忆录第三册《关山夺路》里。而从第二册写到这一本,中间整整隔了13年。“这四年的经验太痛苦,我不愿意写成控诉、呐喊而已,控诉、呐喊、绝望、痛恨,不能发现人生的精彩。愤怒出诗人,但是诗人未必一定要出愤怒,他要把愤怒、伤心、悔恨蒸馏了,升华了,人生的精彩才能呈现出来。”

20岁的王鼎钧报名参加了宪兵学校,参加完新兵培训后不久,作为宪兵队的一员被送到东北,后来又到秦皇岛一后勤单位工作。在那里,他们所做的最后一件事是收容东北溃散的官兵。回忆起在东北的战争造成的残酷与惨烈,即便半个世纪后,王鼎钧在回忆录里仍难掩悲怆。

1948年底,王鼎钧跟随部队调往天津塘沽。1949年1月14日,解放军对天津发起总攻,当时他和十几个人住在一家大楼的地下室里。1月15日早晨,解放军占领天津,他们躺在地下室里,只听见地下室入口处有人喊话:“出来!出来!缴枪不杀!”紧接着,一个手榴弹从阶梯上滚下来。“我们躺在地板上睡成一排,我的位置最接近出口,手榴弹碰到我的大腿停住,我全身僵硬麻木,不能思想。我一手握住手榴弹,感觉手臂像烧透了的一根铁,通红,手榴弹有点软。侥天之幸,这颗手榴弹冷冷地停在那儿没有任何变化。”原来,那时解放军用土法制手榴弹,平均每四颗中有一颗哑火,而王鼎钧这十几人幸运地赶上了这哑火机会,他成了解放军的战俘。

解放军对待他们的态度不错。有一次,指导员找王鼎钧谈话,做思想工作。王鼎钧回答说:“我是大家庭长子,我要照顾父母和弟弟、妹妹。中国共产党对人的要求太高,我达不到那个高度。”沉默了一会儿,他又用很沉重的语气对指导员说,“我只有在腐化的、落后的、封建的社会里,才能苟活。”

某天,带着秧歌队的团政委骑马而来。他登台训话,称赞大家都是人才,可惜走错了路。威风凛凛的团政委又说:“迷途知返不嫌晚,谁愿意参加解放军,我伸出双手欢迎,想走的也不强留,解放军发路条、发路费给你们。你们爱到哪里就到哪儿,南京也好,广州也好,台湾也好……你们去的地方我们都要解放,你们前脚到,我们后脚到。水流千遭归大海。咱们后会有期!”一番话铿锵有力,惊心动魄。“解放军那时候的气势,我现在想起来还是很佩服!”时隔半个多世纪回忆,王鼎钧仍然忍不住竖起大拇指。片刻,他又轻轻地说:“我也不知道他的名字,后来怎么样了……”

就这样,王鼎钧带着路条和解放军发放的两天路费,离开了解放区。1949年5月24日,在上海军械总库当差的王鼎钧,带着父亲夜间挤上一条甲板上坐满军人的船,也不知道船会开到哪里。等到船靠岸,才知道眼前这方土地竟然是基隆。回望再也回不去的故乡,他后来抑制住满怀乡愁,只感伤地写了这样一段话:“我想起中央政府‘迁台’的时候,那个最有权势的人说过,我把你们带出来,一定再把你们带回去。可是终其一生,他没有做到。”

文学江湖

王鼎钧正式学习写作,是1949年到了台湾之后才开始的。

在基隆港登岸的时候,他向在码头上登记的工作人员要了几纸张,随即便坐在水泥地上开始写字,“希望在茫茫虚空中抓到一根生命线”。他带着文章进到邮局,用公文纸糊了一个信封,寄到了当时的“中央日报”。因为没钱付邮费,王鼎钧还在上面注明“万不得已,拜托欠资寄送”。没想到,几天后文章竟刊登出来。“那时候一千字10块钱,一个山东大馒头、一碗稀饭加一碟花生米,一块五毛钱,所以10块钱我可以活一个礼拜。”于是,他愈加勤奋地给报纸副刊写稿,前后用了50多个笔名,却从未收过退稿信。这些文章的发表不仅给他尚为困顿的生活带来些补贴,更重要的是,由此下定了当作家的决心。

上世纪50年代初期,王鼎钧进入“中国广播公司”工作。“中广”公司董事长是张道藩。王鼎钧回忆中的张道藩,不轻易表态,“私人写信从来不用公家的邮票,办私事也不坐公家的座车,对我而言也是新奇”。不久,王鼎钧参加张道藩创办的小说创作研究组6个月。来讲课的,都是只有张道藩才请得动的名流。对写小说有兴趣而报名参加学习的王鼎钧,虽然后来自谦“没学成”,但是那6个月却帮助他打下了文学基础。“后来我觉得能吸收成长的就是散文,因为在当时台湾的文学领域,地位第一的是诗,可我不会写诗;第二是小说,我又没学会;第三是散文,我是学小说不成,但是把散文学会了。”

王鼎钧后来从事广播稿撰述的工作,这让他一直战战兢兢,如履薄冰。广播有其特殊性,特别要注意谐音字的问题,因此禁忌特别多。比如“蒋总统复行视事”,简为“总统视事”,可以听成“逝世”,因此要改字,改为“总统复职”。有一次,广播里说“美轮美奂的大会堂中间悬挂着总统的肖像”,因为播音时断句不恰当,说成了“悬挂着总统”,节目未完,警备总部已派人上门,质问背后在搞什么鬼。十月一日是中华人民共和国国庆,也是国民党的伤心日,所以在“十一”前一天,就不准有任何喜庆,广播中更不准有祝寿的内容,不可开张剪彩,天气报告中如有“台湾海峡乌云密布,长江中下游阳光普照”,都会被治安机关追究。

上世纪50年代,台湾号称“恐怖十年”。在“敏感媒体”——广播电台工作的王鼎钧目睹了许多文化界人士或被捕,或判刑甚至处死,那样的心理高压,甚至使得一个人在梦里都无处逃身。“乱世梦多,我常常梦见解放军追捕我、公审我、挖个坑要活埋我,我大叫惊醒,喝一杯冷水再睡。又梦见我在保安司令部上了手铐、灌了冷水、押到‘马场町’执行枪决,我又大叫惊醒。我坐在床上自己审问自己,共产党和国民党都有理由怀疑我、惩治我,我两面都有亏欠。我站在中共公安的立场上检查自己,有罪;我站在台湾保安司令部的立场上检查自己,也有罪。”

可是,不管怎么小心再小心,还是经常会有人上门来找麻烦。有一次王鼎钧根据《诗经·汝坟》中的一句话“鲂鱼赪尾”写了一篇文章,指鲂鱼发怒时尾巴变成红色,鱼也有愤怒之时,必是忍无可忍了。没想到保安官员拿此文当罪状,这样恶狠狠训斥王鼎钧:“鱼代表老百姓,红色代表共产党,你分明鼓吹农民暴动。”

也许是因为有过当解放军战俘的经历,王鼎钧一度成了重点被“关照”对象。“星期天如果我逛书店或者看电影,总是遇见人事室的一个胖子,他跟我保持一定的距离,眼睛从不看我。几次巧合后,我决定做一个测验,我到公共汽车站候车,他也跟着排队,车来了,又去了,我不上车,他也不能上车,最后剩下我们俩,他十分窘迫,满面通红,狼狈而去,始终不和我交谈。”

如今回忆这一切,都已付之一笑。不过,王鼎钧说,严格的新闻审查却无意间带来了一个“收获”——“很多时候特务找我谈话,问我文章里为什么要用某个字、有什么特别之意,我才知道原来这个字还有这个意思。这也培养了我对文字的敏感,从结果上讲,审查对我也是有帮助的——写文章的时候总是感觉有一个检查官在我对面,我要躲着他,要隐藏、伪装,这对作家的写作也是有帮助的。”

“现在随便说什么就能发表、就可以上网,这样的文章能写得好吗?其实检查人就是门槛。特务比编辑的要求更高,要越过更高的槛,就是更高要求自己。当然这种检查是有限度的检查。在台湾接受这些训练,对我成长有帮助。大家都公认我的文章思考比较严谨周密,非常注意文字的妙,这是特务教我的。”王老转而又说,“不过这种检查也有负面影响。我的作品放不开,缺乏奔放的气势。我后来意识到这一点,也竭力突破这一点。”王鼎钧后来成家立业、娶妻生子,成为台湾知名作家与副刊主编。

著名作家林语堂曾说过一段话,大致意思是写散文哪里有什么布局修辞,随心写便是。“我的经验不是这样,我的经验是靠学习——很多作家不承认刻意学习过,也很避讳谈,好像说出来很伤害自己的尊严,而我是把自己学习的经历公开写出来。我不是天才型作家,条件不够,但我是努力学习型作家,我公开我的学习,让有需要的人来参考。”王鼎钧说。

王鼎钧戏称自己是“麻雀战术”——麻雀在地上不停地吃,随时随地汲取营养,虽然吃的东西很小很少,但集中在胃里形成营养。“我一直在向别的作家学习。虽然上世纪50年代台湾的书很少,好的作家也不多,但是我是见一个学一个。三人行,皆是我师。”

1978年,王鼎钧应新泽西州西东大学之聘到美国,编写美国双语教育所用中文教材,自此离开台湾。到了美国,王鼎钧也一直坚持用中文写作,他称自己“可能是美国唯一一个用中文投稿维生的人”。2009年,王鼎钧以记叙台湾生活经历的回忆录最后一册《文学江湖》终于完成。从第一本面世到最后一本完成,中间竟整整跨越了17年。

“我用了17年,是要把痛苦的记忆写得不痛苦,很多作家写他的痛苦,是把痛苦转嫁给读者,让读者痛苦。我认为不应该这样。为了要修行到这一地步,我始终没有马上写。作家要把他的痛苦转换成一种愉快,是‘古今多少事,尽付笑谈中’的境界。我也许做不到这一点,但至少我要做到写的东西使读者得到了启发而不仅是痛苦的转嫁。”王鼎钧说。 王鼎钧作家沧桑一生