水八仙

作者:三联生活周刊(文 / 杨晓昫)

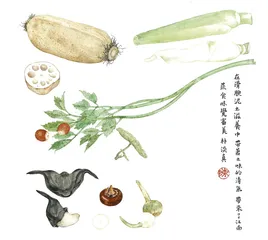

“水八仙”,多么不接地气的名字,却个个与泥泽相关。慈姑、菱角、荸荠、芡实、茭白、莲藕、莼菜、水芹,在滑腴泥土滋养中,带着土味的清气,带来了江南蔬食味觉审美:朴,淡,真。

【慈姑】

食用部位:地下球茎

生长期:4月~11月

采收期:11月~翌年3月

( 多宝刚刚采得一盆裹着泥出世的苏州本地慈姑

)

( 多宝刚刚采得一盆裹着泥出世的苏州本地慈姑

)

慈姑是裹着肉升华的。油滚热,先拥抱青葱细段和鹅黄姜片,油发出欢快的“呲呲”声,再拥抱一块块五花肉,油呲得更响,等瘦肉变浅粉,肥肉变透明,再拥抱慈姑块。深色酱汁的从天而降,象牙色的慈姑块很快变成棕红,挤着赤亮亮的五花肉吸着肉汁。

这是大多数城里人对慈姑的最美好回忆,说慈姑是嫌贫爱富的格,有肉才显得香。这句话总是对的么?

去年11月初,在苏州甪直车坊镇江湾村,我第一次看到了慈姑的采收。采收人是一对中年夫妇,女的叫多宝,男的叫阿三。彼时慈姑还未开始大规模采收,但这家人临时接到上海的订单,于是提前采割一批,被我们正好赶上。

齐肩高的一丛丛植株,宽阔的箭头叶尖开始枯黄,意味着慈姑的成熟。夫妻两个穿着齐膝的雨靴,下到慈姑田中,浮着青苔的黑泥,终于因为脚的陷入而露出本色。夫妇俩分工明确,阿三负责用镰刀先剜断露在泥上的植株底部,叶子“哗啦啦”倒下一排。多宝力气大,干活比丈夫利落,负责挖采慈姑。

( 大蒜炒慈姑 )

( 大蒜炒慈姑 )

远远地我们就能看到多宝。醒目的红毛衣,白底碎花头巾,绸蓝的袖套下露的手臂和手糊满了黑泥,与大地融为一体。她撅着腰,不断地将双手扎入阿三刚刚割倒的慈姑根部,翻出一抱黑泥,往面前“哗哗”一拖,就露出慈姑纤长的匍匐茎。这些擀面杖一样粗的茎的末端,长着膨大的球茎,顶着微翘的尖,像发芽的蛋。它们就是慈姑可食的部分。一株慈姑有十几个小球茎,就像母亲慈爱地照顾着一群孩子,慈姑的名字也因此而来。

多宝的手上就像长了眼睛,在泥中迅速感知到这些球茎,扯断和掏出是连贯的两个动作,球茎跟匍匐茎分离时发出的微小到几乎不能察觉的咯嘣声。一个个慈姑裹着泥出世,即刻被丢到田边地上同样糊满泥的盆里。当初冬的阳光把一盆裹着深色湿泥的慈姑晒出干燥的泥壳,多宝也采了差不多一列。下午她不穿靴子,直接踩进泥里,因为那样活动更利落,采得更多。

( 鲜芡实炒芦笋尖。一粒粒有灵魂有嚼头的小珠子,弹弹糯糯

)

( 鲜芡实炒芦笋尖。一粒粒有灵魂有嚼头的小珠子,弹弹糯糯

)

采完,夫妇俩在河边洗慈姑。慈姑装在网袋里,多宝和阿三各自拉着网的一端,有节奏地上下交替浸入水中。黑乎乎的一网慈姑逐渐变白。此时已经能看到这些慈姑比外地品种多一环线,又叫三道杠,这就是苏州黄慈姑。

多宝在家炒自种自采的慈姑。切片炒大蒜,油,盐,糖,生抽,葱碎。黄慈姑因为水分多,炒出来有口感,不像外地慈姑那样发粉、且容易散。多宝饿了,吃得喷香,刨菜如挖泥,很久没听到筷戳碗底那“咣咣咣”的声响了。

( 水红菱是典型的四角浅水菱,甘嫩嫩,脆生生

)

( 水红菱是典型的四角浅水菱,甘嫩嫩,脆生生

)

什么叫香?劳动最香。

【芡实】

( 荸荠叶如同齐齐青葱,微微倾斜,油油发光,茎叶倒伏表明地下的荸荠开始成熟

)

( 荸荠叶如同齐齐青葱,微微倾斜,油油发光,茎叶倒伏表明地下的荸荠开始成熟

)

食用部位:成熟种子

生长期:4月~10月初

(

茭白铺在地上,像一丛丛壮硕的青葱 )

(

茭白铺在地上,像一丛丛壮硕的青葱 )

采收期:8月中下旬~10月初

你可曾想到,中式烹饪手法中的“勾芡”的芡,最早就是指芡实的粉。芡实像莲藕一样富含淀粉,芡粉跟藕粉一样,遇水受热很易透明糊化。也正因为饱含热量,芡实自古以来也是姑苏泽国救荒的作物。

(

刚晒不久的茭白干还比较饱满,细看还带点嫩绿 )

(

刚晒不久的茭白干还比较饱满,细看还带点嫩绿 )

跟荸荠和马蹄糕同理,直接吃鲜芡实比芡粉勾的芡,更能体会它的本味。去年秋尝到用鲜芡实炒芦笋尖,记忆犹新:一粒粒有灵魂有嚼头的小珠子,弹弹糯糯,介于珍珠芋圆和炒疙瘩之间,是干芡实不能相较的。

自此以后开始关注芡实,发现在北方吃到的芡实多为干货,口感粉粉面面不讨喜。下江南,到太湖,才又吃到了那弹糯有格的质感。芡实跟很多水八仙一样,亮点在口感。基于这种口感赋予额外的味感,是提升整体风味的奥妙所在。

( 苏州郊外一农家院内,女主人正在切茭白 )

( 苏州郊外一农家院内,女主人正在切茭白 )

比如桂花鸡头米粥,就是鲜芡实提供口感的经典江南甜品。这里的鸡头米就是芡实。先科普一下,芡实是睡莲科一种叫“芡”的植物的种仁,果实毛刺刺带尖喙,确如鸡头,还是落汤鸡晃了晃头。刚刚采收的芡实,石榴大,鼓鼓酿着籽,而这鼓鼓鸡头里的籽,就叫鸡头米了。

一些老苏州听到“笃笃笃、笃笃、的的的笃”的声音,就会条件反射地想到它——桂花鸡头米粥。小贩们曾游走在苏州街头,敲着竹梆子,挑着骆驼担,为正餐之间感到腹空的苏州人舀出一小碗挂着桂花香、混着鲜芡实的糖粥,香甜中透着咬劲,多么怡神补气。烧煮芡实跟烹调藕一样,最好不要用铁锅。要熬好一碗芡实粥,最好用产自南塘的鸡头米,能嚼出水汪汪的鲜气。

( 香干的豆味和水芹的香味相互提升,口感也相辅相成,一软韧一脆嫩

)

( 香干的豆味和水芹的香味相互提升,口感也相辅相成,一软韧一脆嫩

)

你可曾了解过这种鲜气的生成环境,是怎样一幅画面。芡叶如荷,大张成盘,却皱巴巴如绿色沸水,直径可达两米,可放上整个人。7月底,满池叠着沸腾褶皱的圆盘,其间半露出水面,是吐着紫红色舌头的鸡头一样的花苞。水下支撑着这一切的,是如章鱼触角般硕莽张扬的柄。此时你若能够潜进水里往上望,看到的一定是一片沸腾褶皱的紫红色,那是芡实带刺的叶背。只有江南水乡的食客,才能从这样颇魔幻的芡实池中瞬间移神,专心享用一碗如珍珠般白净光洁的鸡头米粥吧。

芡实采收和处理的相关工具可能是水八仙中最多的:竹刀、木棍、竹篓、铜指甲、钳子和木槌。下水割“鸡头”用竹刀,挤“鸡头米”有不同的招数,脚踩木棍压,或脚踩装在竹篓中的鸡头,都能得到鸡头米。但这些鸡头米外还有一层壳需要去掉,剩下的工具就各司其职:铜指甲戴在大拇指上,用于剥嫩的鸡头米,钳子用于夹老的芡实,最野蛮也最高效的,是用木槌大批量捶散。

所以,个人以为将鸡头米晒成干货或制成芡粉,都曝殄天物,对不起这芡实背后的劳动。将鲜芡实煮进白米粥,或者赤豆甜羹,才能赏其本色。当然,最朴实不过的,鲜芡实用好水略煮,连浅黄的汤也喝得出独特的清香,再加上桂花和汤就是苏式宴席后最清润肠胃的一碗甜品了。

不得不承认,芡实的高淀粉含量可以充饥。若遇灾荒年,顾不得趁鲜细品风雅,晒干储藏捣成粉蒸成饼,的确可代粮防荒。甚至芡实的梗、果皮和嫩茎也是可以吃的,梗叫鸡头梗,如西芹,茎叫鸡头菜,中有孔有丝,长得像极了藕带,切段切片与干红辣椒和蒜苗同炒,就是只在水乡人家才吃得到的特有风味了。

【菱角】

食用部位:果肉

生长期:4月上旬~10月下旬

采收期:8月下旬~10月下旬

水红菱8月上市,11月初菱角采收季已过。我没能看到采菱,只能靠民谣想象一下。

有多少人对水红菱的认识来自那首邓丽君的《采红菱》呢?“我们俩划着船儿/采红菱呀采红菱/得呀得郎有情/ 得呀得妹有心/就好像两角菱/也是同日生呀/我俩一条心……”地上仿佛涨出一片菱池,盖满菱盘,戴着斗笠的菱女坐在菱桶前端,悠悠而来,娴熟拨下藏在叶腋下的菱角,留一点茎不弄断,身后一片晃眼的鲜红角果。

细心人会发现这首歌其实犯了个常识小错。菱角主要分四角菱和二角菱,水红菱有四角。也许是郎有情妹有心,两人看对眼了就忘记数角了。

菱角的口感有脆有面。浅水菱是脆的,多宝家那桶四角的水红菱就是典型的浅水菱,鲜红水灵,像鼓囊囊的粽子。众多品种中,生吃最讨喜的就是水红菱了,以苏州石湖水红菱为上,甘嫩嫩,脆生生,难怪水红菱也是最有名的。水红菱吃要趁鲜,如果不能跟着菱女在菱池边吃最新鲜的,那么晚上去菜市场买到当日上午采的菱,也算幸运。水红菱主要吃口感,甜味是微妙的,甚至还带淡淡的回涩。但正是这种真朴的甘涩,易被类似悠静的滋味提升。比如糟红菱,即用陈年酒糟调制的卤浸泡剥净去膜的红菱肉,水红菱就成一道绝美的下酒菜了。

深水菱是面的。大老乌菱是长得最霸气的二角深水菱,黝黑乌亮如木雕,硬如斗牛角,风味也没有浅水菱那么好。苏州市内的摊贩,将老乌菱用盐水煮了卖,就是焐熟菱,五元一斤。壳有泥味,肉如板栗,那种特有的起沙口感,又让老乌菱在宋代就被叫作沙角儿。这种斗牛角的菱角,据说还可以玩“斗菱角”的游戏,用菱角弯钩互勾对方的,谁的先折断,谁的菱角就归对方了。如此看来,持有老菱角的孩子总是能得到相对嫩的菱呢。

四角菱退化成无角的菱,叫“和尚菱”,光滑温和,吃起来不用担心角刺被戳痛。象形的还有馄饨菱,深水绿皮,看上去青嫩可口,实际上口感也是粉粉的,有丰富的淀粉质,蒸后相当于主食。埋在米饭中,或者填到粽子里,就是主食二重奏。

可能你也不曾想到“七零八落”源自描述菱角七月成熟、八月脱落,是以“七菱八落”才是正解。这些落水的菱角若没顾得上拾捡,来年就会长出菱芽,一提拉就带出黑黝黝的母菱,正值淀粉转糖分之际,尤其甜,但也有一股与泥土接触而生的淡腐味。落水菱本来是偶生之物,但吴地习俗会将老菱故意沉入水中,过年前挖出,谓之乌菱。新年里煮乌菱给孩子吃,“菱”取“灵”意,希望孩子聪颖灵气。

水八仙往往作为泽国水域的救荒食物,当地人自然恨不得将它们全身通吃,就像芡实可以吃梗,菱角也可以吃茎。需要注意的是,红菱的菱茎发苦,只有青菱的能食。带节的菱盘摘去菱叶,像是纤细版的山葵根,用来炒肉,酸甜清香,相当爽口,当年的充饥菜肴变成当今的美味蔬食,而且只在水乡才有的吃。

跟慈姑、荸荠和莲藕一样,菱角海量的淀粉让它就算变成菱角粉后也可以做菱粉塌饼。但也跟前三者一样,风味清雅的菱角制粉后,本味识别度进一步降低,需要鲜货来强调。比如,菱粉塌饼除了糯米粉和菱粉外,还需混入切成小丁的鲜红菱增香,丰富口感。

更讲究口感的是荸荠炒菱。如果说脆的菱角像荸荠,那么荸荠炒菱就能脆上加脆。荸荠也是水八仙中的一仙,白的菱角和白的荸荠切成白的小块入锅同炒,出来白花花的一盘,孰能分它是哪仙?

【荸荠】

食用部位:地下球茎

生长期:4月~11月上旬

采收期:11月~翌年1月

成都话把荸荠叫Zi Gu'er,多么接近慈姑的发音啊,很容易误以为这是成都人对慈姑的儿化音昵称。如果你也曾对荸荠和慈姑傻傻分不清,那么只需要亲自到田间瞧瞧,就能立即明了。慈姑和荸荠经常交错种植,荸荠跟慈姑一样,也是长在地下匍匐茎前端的球茎。多宝家的荸荠田紧贴着慈姑田,相比有着宽硕箭叶的慈姑田,荸荠叶如同齐齐青葱,微微斜倾,油油发光。茎叶倒伏表明地下的荸荠开始成熟。可惜多宝说要再等一阵子才是采收的最佳时期,我们只能看看田,咽咽口水,那脆生生可直接当水果吃的荸荠,谁不喜欢呢。

每当到荸荠收成季,成都路边的小贩会将荸荠皮迅速削光了卖,吆喝着“Zi Gu'er”。当一个个深红如栗的荸荠迅速剥光,变成一枚枚白玉装进塑料袋,好吃的成都姑娘们就可以边走边嗑了。甜度比不过甘蔗,但胜在汁多,脆度大大超越慈姑——此Zi Gu'er真不是彼慈姑啊。

我已经记不得成都人常吃的Zi Gu'er是荸荠的哪个品种,但苏州特有的美味荸荠已经绝种。那皮薄、甜脆、底部内凹的好品种,因为不适于需要削平的罐头加工,种得越来越少,而最后一批苏荠品种也因为苏州蔬菜研究所在某个冬天没管理好,烂掉而绝种了。

荸荠别称马蹄,入菜时甜咸各有所长。广东凉茶之一的竹蔗马蹄茅根水,用甘蔗、马蹄、茅根,真材实料熬制,一点糖也不加,就是天底下最自然的甘洌。狮子头若加入荸荠碎,时不时嚼到水生生的甘脆芯儿,解了腻,也活泼了口感,跟荸荠馅饺子和点心一样讨喜。有人赞美荸荠为地下雪梨,埋入年夜饭中,能讨个“挖元宝”的彩头。

别看荸荠鲜吃如水果,晒干成马蹄粉,就是经典广式点心马蹄糕的原料。但如此状态下欣赏荸荠,就像爱奶之人喝到复原乳一样,失去了真味。倒是鲁迅极爱的一种吃法听起来值得尝试,叫“风干荸荠”,是把冬季采收的荸荠带泥风干,一两个月后再吃,就像葡萄干一样,水分蒸发导致甜度提高,风味格外浓郁。

以前苏州人过年,年夜饭上都有荸荠,寄意吉祥。《清嘉录》提及,新做的年夜饭盛在新的竹篮里,除了放乌菱红橘之外,还放几枚荸荠,插松枝,置中堂,待新年蒸食,取有余粮之意,曰“年饭”。现在苏州人过年,已不再如此,但年长的苏州人还是会把几枚荸荠埋到年夜饭中,谁吃到,就是挖到了“元宝”,当年会财运亨通。当然,不管财运如何,热爱探索的小孩们挖到荸荠后开心大叫,年味儿瞬间变得更有趣也更浓郁。

【茭白】

食用部位:肉质茎

生长期:3月~11月

采收期:夏季5月上旬~7月上旬,秋季9月中旬~11月上旬

“悦食中国”摄制组寻找素材时,曾路过苏州一农家院,茭白铺在地上,像一丛丛壮硕的青葱。妇女们戴着红头巾和白头巾,挡住初冬的艳阳。老乡们正在剥茭白、切茭白、晒茭白,绿油油的茭白叶和微微黄的茭白干铺了一地。刚晒不久的茭白丝还比较饱满,细看还带点嫩绿。晒透的干瘪褐黄,像茶。茭白晒制成干后可以保存更长时间,过年时也可以吃到。茭白叶也有功用。上世纪60年代红菱湖里的草栏,就是用茭白叶做的,防止菱角漂出去。最早的粽子也是用茭白叶包的。见摄制组拍摄辛苦,老乡热情地想送些茭白给我们,被婉拒了。工作餐在一两公里外的苏邦农家菜馆解决,导演连点两份茭白炒肉丝犒劳大家。5分钟后上菜,细洁回甜的茭白丝与粉色猪肉丝缠在一起,二者的滋味都不浓烈,淡淡地荤素相生,简单溜炒,却格外和谐。

剥去叶鞘的茭白,从白的茎到绿的叶,曲线纤柔颀长,如倒置的美人腿。茭白的部分就是腿肚。漂亮的腿肚一定是微隆不突兀,肉细光洁。好的茭白也一样,不是越壮硕越好,而是紧致不虚空,切片后直沉入水。

如果说慈姑像淳朴村姑的粮食,而茭白更像娉婷女子的蔬食。茭白细嫩轻盈的肉感,不糊不面,柔如绢棉,博得不少食客的芳心。跟菱角一样,茭白也可以香糟,都是清香混着酒香那般醉人。茭白与太湖产的虾籽同炒,更是鲜得雅致。茭白笋的别称,让不少不熟悉茭白的北方人会觉得它就是笋。跟笋一样,茭白也是美好的烧肉伴侣,善于平衡油腻且丰富质感。不同于笋,茭白的质感与肉相近,其柔和的组织也更容易吸收肉味,重油红焖的茭白红烧肉融为一体,闭眼吃,那似肉非肉似蔬非蔬的茭白,已然还俗。

在茭白的世界里,“正常”是个相对概念。可以说,茭白的出现其实是“不正常”的。野生茭白偶然感染了菰黑粉菌,膨大变成肉质茎,但由于细洁如美人腿,细嫩清香,被江南水乡的人们发扬光大,成了最正常不过的食物。而茭白植株未感染菰黑粉菌、自然生长后所结的果实“菰米”,是宋代以前中国人的主食之一。现今因为茭白的大规模种植,鲜有人吃到中国本地产的菰米,但国外对它相当重视。北京的涉外超市能找到小盒包装的称为“野米”的长条黑针米,它就是菰米,在美国受到注重膳食结构和食材营养价值的西方食客追捧,售价不低,被当作美食家级的食材,与高汤同煮有特别的清香和嚼劲。一句话,茭白是“菰”非常态发育的肉茎,菰米是“菰”常态发育后结出的籽实,哪个正常哪个不正常,似乎取决于哪个被市场更加欣赏。茭白在中国的盛行,反映了现今本地食客的味觉审美。

茭白还可以腌制。清代曾懿《中馈录》中就有“茭白鲊”的做法,切片水灼控干,葱丝莳萝茴香花椒红曲研烂,和盐,腌一时。用茭白鲊当咸菜,再配一碗菰米饭,茭白和菰米这样的相遇,算是奇迹?

【莲藕】

食用部位:地下茎

生长期:5月~8月

采收期:8月~翌年4月初

水八仙中,也许一身都是宝,莲藕是人们最耳熟能详的。莲蓬内结出的莲子,鲜吃干吃皆可,微苦的莲芯可清热。荷叶入馔,汉唐时已有文字记载。到夏天煮荷叶粥,洗净的荷叶作盖,小火熬着,蒸汽会从荷叶边“噗噗”冒出,当房间里清香弥漫,荷叶从青褪黄、塌软下去,荷叶粥就熬好了。扔掉荷叶,粥已染成黄绿,一口清香,直接把你轻盈托起,保证多年都不会忘。

而莲藕的地下根茎,是被欣赏最频繁、变式最多样的部位。

这个部位也是唯一需要用脚来感知的水八仙。采藕的季节往往在秋冬,藕节鼓鼓的,在水里泥下酝酿得像香肠一样,等待采藕人赤脚踩探。采藕人富有经验的双眼能很快找到水面上起止叶的荷梗,两点一线地确定藕的位置和走向后,一脚就能踩中藕。再用脚蹬开藕周围的泥,踩断细细相连的藕鞭,剩下的工作弯腰,将藕捧起。采藕人轻轻捋掉多余黑泥的“哗哗”声,就像挖荸荠翻开湿泥的声音一样滑;听多几次的后遗症是,一想到藕或荸荠,此“哗哗”声终日不绝于耳。

跟菱角一样,藕也有脆和面两种质感。小时候并不知藕的种植和收获有这么辛苦,单纯爱吃藕,尤其是脆藕,用它做成的最爱家常菜当属父亲炒的糖醋藕。一定要用白花藕,一咬如马蹄,脆净无渣,酸甜口儿的稠浆挂在藕片的每一个孔眼上,一回想就口水澎湃。面的藕个人则不那么喜欢,比如红花藕,丝太多,吃口不利落。但母亲一旦用它炖排骨,炖得藕香与肉香交缠得像那些牵牵连连的藕丝,炖得它们统统融成一砂锅鲜鲜甜甜的绯红暖汤,就能一碗接一碗喝光光。

藕中那一道道天然而成竖条贯通的孔道,既负责气体交换让根部得以呼吸,也负责填肉馅或酿糯米变成或酥脆藕夹或软甜糯米藕。藕夹基本是寻常人家最爱折腾的味道,藕切片夹入肉馅,像汉堡一样,再裹糊炸。藕因其特别的孔洞,让肉馅渗入其中,藕香也扣入肉里,炸出一盘脆口的金圈,也相当讨喜。苏州人爱吃糯米藕,当点心,吴地叫“焐熟藕”,“焐”是方言,《清嘉录》解释“吴语谓煮食物得暖气而易烂曰焐”。焐熟藕要用面身的老藕,填糯米要用藕的中段,再用藕头两端封住,满水煮沸文火焖煮,待到糯米涨满藕孔即可。切藕也有讲究,直接下刀容易粘损,老苏州人会用棉线将其绞断,干净利落,也不惹金属气。说到金属,需要注意煮藕不能用铁器,否则会变黑。

富含淀粉的水八仙往往被制成粉,藕也不例外。藕粉带有分明的香,尤其是红花藕,它做成的粉,颜色带浅浅的玫瑰色,冲出来色泽更深,藕香浓郁。最近在南京,尝到快要失传的糖粥藕,一种糯米藕和藕粉羹同存一碗的南京小吃。那碗坚持用传统方法制作的糖粥藕,来自60多岁的蓝义龙,人们叫他蓝老大。他每天站在小店门口,守着两口圆圆的铜锅,一口锅里是肥硕的糯米藕,已经熬成紫红,整根浸熬在深红半透的桂花藕粉粥中,现点、现捞、现切、现舀。他说,藕粉一定要选有色的,粉嘟嘟的最好;铜锅的奥妙他不肯透露,但至少我们都知道加热莲藕不宜用铁器,会发黑。他摊出黑黑一双手说:30年来每天洗藕,泥已染成手纹,洗不掉,常让人误以为他手脏。

在我们眼里,这双手干净得不能再干净了。

【莼菜】

食用部位:水中的嫩梢和初生卷叶

生长期:4月~11月上旬

采收期:5月~6月,9月~10月

声音:浮在桶里采菱角的水声

口感:没什么味,重在口感

采收:浮桶

莼菜应该是水八仙中最娇弱的。其他“仙子”的最佳食用部分,要么封在湿泥下(莲藕、荸荠、慈姑、水芹),要么包在果实中(菱角、芡实),要么裹在叶鞘里(茭白),只有莼菜,那让食客魂牵梦绕挂着透明胶质黏液的卷叶和嫩茎,是直接暴露在水里的。

难怪莼菜对水要求极高。如果你有机会看到莼菜塘,那是一片阳光能晒入的浅水,盈盈缓缓地流动,质地干净,没有青泥苔之类的浮藻,裹着透明莼胶的卷叶像迷你水母一样附着在水中茎上。

莼菜的采摘也相对不那么艰巨。春末或秋初采收,干净的水质,柔和的水温,如果说采藕是壮烈的,那么采莼是诗意的。形式跟采菱类似,采莼人坐在椭圆的木桶船一端,身体前倾,双手探入水中,将滑溜溜的嫩叶掐下,漂洗后再浸入水中保存。

莼菜吃的就是那滑溜溜的嫩叶。叶片越小,黏液越多,等级越高。野生的莼菜能挂出一米多长的胶质,但已成为传说。苏州太湖是最著名的莼菜产地之一,我们在东太湖边上为“悦食中国”项目取材时的工作午餐,就是“太湖三白”,白灼白虾、清蒸白鱼和银鱼莼菜羹。银鱼跟莼菜一起熬汤,小白条游弋在滑滑的褐叶池中,挂着琼浆晕轮的叶片卷而未舒,最为滋养肠胃。莼菜琼浆般的黏润,与鱼类同烹,也证明了同源相生。

若用莼菜搭配鱼鲜,用太湖的塘鳢鱼也许最妙。这种鱼身跟莼菜一样黏滑的太湖物产,一种做法是用鲜嫩无比的野鸭蛋裹鲜嫩无比的塘鳢鱼煮成汤,是典型的江南船菜。莼菜吃的更多是质感,若用塘鳢鱼与莼菜一起做汤,莼菜为塘鳢鱼增滑,塘鳢鱼为莼菜增鲜,这样的天作之合难道不更相得益彰么?

最要求水质的莼菜也最上得桌面。相比其他多少有点土壤味的七仙,莼菜不耐污的格,从口直滑到胃的轻,无味却善借味的清,确实有股超然的仙气。即使它悬嗒嗒的质感可能会让人想到人体分泌的黏液,但卢赞元一句“莼羹鲜滑煮龙涎”又将其神化。莼菜是一种只提供口感的留白方式,可以随心所欲赋出不同神韵的鲜滑。

【水芹】

食用部位:嫩茎、叶柄

生长期:9月上旬~11月

采收期:10月中旬~11月

水芹与韭黄和白芦笋的共同处在于,都被人们“暗黑”过,不见阳光的部分格外好吃。由于水芹下端在生长期被人为重新埋入淤泥中,不见阳光便生不成叶绿素,便形成口感格外脆嫩的洁白中空茎。也就是为了追求这种好味道,才让农人们挖空心思用各种栽培方法增长这段洁白的嫩茎。

水芹是寒天的美味。水芹采收时正是隆冬,农人穿着齐腰高的黑胶衣下水采芹。白茎部分特别嫩,容易断,需要拨开泥慢慢拔。就算水面结了冰,他们也坚持敲开冰下去,越是冷,市场上越缺蔬菜,越能卖个好价钱。

这些“采芹人”若回归到中国古代文学作品中,指的就是读书人了。以前各地学宫往往都设置了半圆形的泮池,里面长着野生芹藻,童生考中秀才才能晋级到学宫学习,于是就能到泮水“采芹”,学宫也因此叫作“芹宫”。现在想来,这些读书人采到的肯定是水芹,只不过应该是没有经过移苗深栽软化培育的白茎,没有现在农人智慧下培育的水芹好吃。

水芹管状的通茎,让它有了“路路通”的美誉,年夜饭上桌也能讨个好口彩,有新的一年路路通达的意思。但能把水芹与旱芹和西芹区分开的,不仅是中空的通茎,纤嫩的口感,还有独特的香气,因其含有较多的挥发油。水芹炒香干可能是最经典的江南家常菜。香干的豆味与水芹的香味是相互提升的,口感也相辅相成,一软韧一脆嫩。水芹原本是长在水中土里的一种野菜,它的香气也有一股温柔的野性和热烈的凉意。有的人可能不适应。但最纯粹的欣赏方式,还是凉拌水芹。沸水一焯,凉水一泡,刀一切,精盐、小磨油和香醋一拌,盐提了味,油润了质,醋激出了水芹的仙香,单吃就美极。

这些水八仙,目前面临着前所未有的危机。优质传统品种陆续灭绝,一方面因为农民不再种植,一方面因为市场不再懂得欣赏。

20年前,由于苏州东南部相比西北部更邻近上海,新加坡政府主导的苏州工业园区选择在前者——传统水八仙的种植区域——落脚。10年后,这片地势低、土质松的泽国湿地上长出了成片的厂房和高楼。农民失去了土地,水八仙失去了生长环境。

工业污染对要求水质的莼菜影响最大,且不提胶质能挂一米多长的野生莼菜已成为传说,目前连养殖莼菜的水土也只有20年前的1/5。种茭白的土地被征用后,农民得到土地征用费而停止种植茭白,3年后,本地品种基本消失;天然方法培育的苏州茭白比外地大棚种的更细洁,因个小得不到消费者青睐,农民开始种外地那些肉质粗糙的虚胖茭白。苏州群力村是传统芡实种植基地,可村民不得不到外村租地种芡实,在自家高楼阳台上晒芡实。不像脐平的安徽种和桂林种那样适合削净做罐头,苏州荸荠底部内凹,农民不再种植,皮薄肉脆甜的苏荠原生种基本消失。至于水芹,有一股淡淡药香的苏州圆叶芹上市早且低产,农民倾向于种植产量高的无锡品种,目前仅苏州蔬菜研究所还留种培育。水红菱生长的石湖因为景观开发,被禁止种植。慈姑受到的影响相对轻,但20年以来种植面积也骤减一小半。芡实幸得本地种的白花芡和紫花芡杂交优化,子大数多,依然畅销。

这些依赖风土的朴真之味,若终有一日淡出人们的味蕾,那么一道淡出的,不仅仅是与它们相关的一道道菜肴、老苏州的一层层记忆、泽国水乡的一种种生活方式,还有人与自然共生的和谐性,辨识美好事物的敏锐力,以及欣赏它们最美状态的时令感。以上,也是人之所以为人的慧性。善待水八仙,就是善待我们自己。 荸荠鸡头子水八仙水红菱鸡头米的做法八仙茭白莼菜茨菇