云行雨施

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 北魏乘龙升仙图石雕(倚岚堂藏) )

( 北魏乘龙升仙图石雕(倚岚堂藏) )

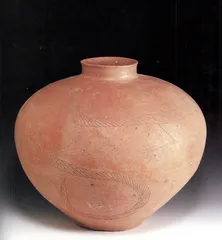

香港中文大学文物馆按照龙的发展演变轨迹布展。展厅中央有一件距今4000年的新石器时代齐家文化的“龙纹”陶罐,带我们回到了“龙”的诞生之际。关于这个奇特生灵最早的形象,出现在河南濮阳一座距今6000年的仰韶文化的墓穴里。在墓主人的两侧,有用蚌壳铺砌的龙虎图案,龙昂首弓身,长尾,前后有爪,状若腾飞。考古学家将它称为“中华第一龙”,这时龙的形象完成了从抽象到具象的转变。齐家文化“龙纹”陶罐距离“中华第一龙”又过去了2000年,龙已身有鳞片,利齿长信,盘踞罐壁,此时龙的基本特征形成。

应该说,两周时期,龙从神界来到了人间,它所承担的社会角色由巫术祭祀向礼教、德化转变。正对着“龙纹”陶罐的是一件春秋早期的莲瓣龙耳青铜方壶,这是流行于当时的青铜酒器。盖的上部为莲瓣形,瓣内是透空细密的龙纹。颈部饰夔龙纹,两侧附龙形耳,回首卷尾,各吊一圆环。腹部有十字界栏,将壶腹分为八区,上面饰有细密的蟠螭纹,下面装饰饕餮纹,底座饰龙纹及绹纹。这个时期百家争鸣,龙纹在器物上的表现,造型越来越多样化。展览中这件青铜方壶上的饕餮、螭是没有角的龙,夔是没有角、单足的龙等,可见古人之想象丰富。

秦汉至魏晋南北朝时期,龙的形象集纳前朝趋于成熟,龙纹的运用也更广泛盛行,内涵在不断丰富,尤其是在墓室壁画、棺椁、画像砖(石)、帛画上常能见到。“通天神兽”是此时龙最主要的身份之一,用来沟通天、地、人三界,或为神仙坐骑,或是引导墓主人灵魂升天。在展厅左侧,摆放着一块两米长、北魏时期的“神仙驭龙而行”石雕,这是刻在石棺帮板上的石刻画像,以减地浮雕为主,加彩绘及贴金,题材是流行于北魏时期的仙人导引亡魂升仙的情景。正中是乘龙者驭龙而行,手执团扇,龙做奔腾飞舞状;前有三位飞仙,手执团扇,做导引状;后有华盖幡车,二人坐车上,又有各种异兽及乘虎乘凤的人物;下部是山峦树石,衬托飞龙在天。“神仙驭龙而行”的题材自汉代开始流行,最具代表的是长沙马王堆一号汉墓出土的彩绘帛画所绘内容。画面自上而下分为上天、人间、地下三个世界,龙纹遍布整个画面,起着上下联通的作用,使三界成为一个整体。全服帛画共有四条龙,皆是长角、尖耳、兽足、蛇躯,它们的形象与后世的龙已基本无异。

一面唐代的腾龙纹八棱铜镜,以威猛的腾龙纹装饰镜背。龙头圆眼,尖耳,有一对分叉角,上颚长而上扬,张口吐舌,向着同时作为火珠的镜钮,作龙戏珠状;龙体劲健,曲身回首,做腾跃之状;龙身似鲤鱼,有鳞,有脊鳍,但是脚似兽,有鬃毛,有三爪,并以龙尾缠卷其一后腿,十分华美,这是鲜明的唐代风格。这面镜子含银成分高,到今天仍然熠熠生辉,可想当时的主人身份显贵。隋唐时期,龙的样式完全成熟,并迅速向世俗化、审美化发展。墓室壁画的主要内容开始反映墓主人的生前生活,乘龙升天的传统画面不再盛行,而实用器皿上开始大量使用龙的图案,这面腾龙纹八棱铜镜便可作为一例。

或许是龙的图案深受唐代人的喜爱,因此使用率极高,这也激发了工匠们的创造力,于是开始尝试与蔓草、花卉及各种动物组合。1972年陕西何家村窖藏的蔓草龙凤纹银碗,碗底有一条屈身飞舞的蟠龙,龙尾则与左右后腿缠绕。这一时期的龙纹有了一些典型模式,图案趋于程式化。

( 春秋早期莲瓣龙耳青铜方壶(倚岚堂藏) )

( 春秋早期莲瓣龙耳青铜方壶(倚岚堂藏) )

顺着唐镜往下看,是一件五代至宋辽时期的白玉刻龙纹环形盖盒。盒盖与盒身均浅浮雕盘龙纹,龙体矫健,气势非凡,以细线阴刻鬣毛、五官、爪等细部。龙的图案在宋代被广泛应用在金银器、铜器、玉石、陶瓷以及建筑构件上。以云水鱼龙为主题的绘画,形成一个独立的画科“鱼龙科”,宋人对龙纹的形态以及创作规律进行了总结与研究,从而提出了完整的画龙理论,即所谓“三停九似”。宋人郭若虚在《图画见闻志》上说:“画龙者,折出三停,分成九似。穷游泳蜿蜒之妙,得回蟠升降之宜,仍要鬣肘毛,笔画壮快,直自肉中生出为佳也。”“三停”指龙体弯曲,自首至膊,膊至腰,腰至尾也。“九似”为角似鹿,头似驼,眼似鬼,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。此后虽然改朝换代,但龙的艺术形象基本以此论为根据。

自元以来,典章定制,五爪龙成为皇族宫室徽识,民间不得僭越。明代皇帝对龙纹较之更为重视,衣、食、住、行都强调以龙纹为饰,一件16世纪早期刺绣龙纹云肩做了最好诠释,主体纹饰是杮蒂纹开光内有二龙回环,以祥云番莲做地纹,以海水江崖纹做开光的边饰,龙眼圆睁,江崖山石天然有致。整幅云肩极富动感,绣工精美,色彩鲜明华丽,骤看是一整幅,实则是由10多幅大小不一的小幅织绣连缀而成。为了显示皇族身份的特殊地位,明代帝后、太子、亲王均穿戴龙纹的袍服带履,因此龙纹玉带饰在明代至为鼎盛。展览中有一套明代玉带钩,现存18件,在如意纹框架上,透雕或高浮雕云纹或云龙纹。龙的天子形象应该说是明朝确立的,在此之前未能如此普及朝野。走到明清展区,带有龙纹的瓷器陡然增多,龙纹描绘在瓷器上,尤其能登上官窑瓷器,乃明朝国策之一。宣德年间朝廷下旨,一次烧造龙凤纹等瓷器44万余件,可见当时朝廷的实力和信心。

( 新石器时代齐家文化龙纹罐 )

( 新石器时代齐家文化龙纹罐 )

清王朝发迹于白山黑水间,面对积累了几百年文化的明朝不敢掉以轻心。他们主动向汉文化靠拢,从统治初始就与汉民族的图腾——龙的形象挂钩。清康熙青花鱼化龙大盘描绘的是鱼化龙的图像,在汹涌的波涛中,三鱼浮游,跃出巨龙。据《后汉书》记载,西汉儒生以能够获得名臣李膺的接待为荣,视之为“登龙门”,典出“鲤跃龙门”的传说。另一件清雍正青花苍龙教子图大瓶做分层处理,以颈部及腹部的龙纹为主题,腹部绘苍龙教子纹两组,以大小二龙为一组,寓意“父”严“子”孝的和睦气象;又以繁茂的缠枝花卉纹衬底,下有海水江牙纹,寓意“江山万代”。

龙的形象始见于新石器时代,延续至今已6000多年。它的形象从简单抽象到丰满具体,从单纯的祈求风调雨顺到寄予厚望地赋予它宗教、政治的意义。我有幸踱步于展览中,在同一个空间下跨越不同的时代,感受祖先带给我们最深刻的精神冲击。一个民族的图腾及精神的寄托,绝非展览中200余件文物所能一一道来,也绝非一篇小文所能探知,这就是民族之龙的魅力。

( 清康熙青花鱼化龙大盘(PWCM藏) )

( 清康熙青花鱼化龙大盘(PWCM藏) )

(实习记者谢济对本文亦有贡献。图片由香港中文大学文物馆提供)

( 清雍正青花苍龙教子图大瓶(艺德堂藏) )

( 清雍正青花苍龙教子图大瓶(艺德堂藏) )

( 唐腾龙纹八棱铜镜(华萼交辉楼藏) ) 文物云行雨施文化

( 唐腾龙纹八棱铜镜(华萼交辉楼藏) ) 文物云行雨施文化