为什么重读狄更斯

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

( 张玲 )

( 张玲 )

三联生活周刊:你个人是如何开始阅读和翻译狄更斯的?

张玲:最早的时候,我是看其他人的中译本,还有就是从当时苏联的英文教科书上看到过节选的狄更斯作品,比如《奥利弗·退斯特》、《双城记》。改革开放以后,我的父亲张谷若开始翻译《大卫·考坡菲》,后来成为经典译作。我帮他做了一些辅助工作,跟他商量一些句子和成语怎么翻,整理一部分稿子,那个时候还读了作家的传记,也应出版社之约,写了一本狄更斯评传的小册子,慢慢对狄更斯就有一些认识了。

那一时期也读了《双城记》原文,觉得从思想到艺术都引人入胜,特别想把它翻译下来。在我心目中这是最好的一部历史小说,因为狄更斯把重大的历史进程和个人命运经纬交错、纹理浑然地编织在一起了,在构思结构、刻画人物上都达到了一定的高度。狄更斯创作这个书的时候已经是晚年,作品风格几经变化沉淀下来。在他最初成名的《匹克威克外传》时期,还是所谓的流浪汉小说,走到一处看见什么就写什么,以一些夸张性格的人物、滑稽的故事做引子来展开,文笔带有新闻记者时期练就的流畅通俗,洋洋洒洒,是一种世情的浮世绘。到了中期的《当贝父子》和《大卫·考坡菲》等,故事就铺陈得更加娓娓动人,景物的壮观磅礴、人物间的亲情、爱情、友情,描写得都很细腻甚至繁复。到了晚期,不论是创作上还是个人生活上,狄更斯的学识、阅历都更加丰富了,所以这一时期的代表作《双城记》等的风格是庄严、凝重的,蕴含着一种深沉的激情。他在其中所运用的语言也与这种风格相吻合,多用大词、书面语,甚至有古英语的一些用词,就好像中文说“你”、“我”,用“汝”、“吾”这种词。后来我真的有机会去翻译这部作品,真是一点点地把字典都抠破了,因为很多词我平时也很少用到。但翻译这样的作品就像是面对丰厚浓郁的陈年佳酿,而不只是温吞水,特过瘾。比如一开始那句,很多人习惯说“这是最好的时代,这是最坏的时代……”但是我觉得整部作品文体是比较古雅的,用的词很深重,为了风格统一,斟酌再三,译成“那是最昌明的时世,那是最衰微的时世……”对当代的读者来说,有人不喜欢甚至难以接受,觉得像绕口令,但是我坚持认为,翻译外国古典的文学作品,要注重它是文学作品而且是古典的,不能一味迎合大众,还要力求促进读者提高审美情趣。用现在的通俗语言就丧失了历史感,就像现在有些电视剧里一样,穿着古装说的却是当代大白话,甚至网络词语,我认为那不应该是严肃翻译古典文学作品的译者应该做的。

三联生活周刊:狄更斯作品在中国的传播始于20世纪初林纾和魏易合作翻译的狄更斯的5部长篇小说。作为当时的翻译大家,林纾为什么选择了狄更斯?

张玲:林纾的翻译行为,应该说是在中国19世纪、20世纪之交,中国启蒙改良运动的组成部分。他是自觉地甘愿做一个启蒙者,他说:“我已经年纪老了,我愿意做个每个早晨打鸣的鸡,希望能叫醒我的国人。”

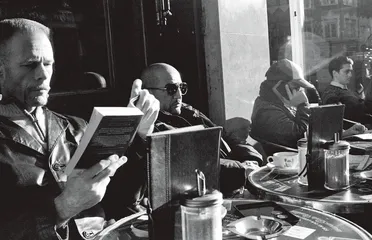

( 索霍区伦敦最古老的咖啡馆 )

( 索霍区伦敦最古老的咖啡馆 )

严格来说,林纾是进行了文言文的转述,因为他不懂外文,世界上没有这种翻译奇迹。但他通过与身边一些真正接触了外国文学的留学生合作,他们来口译,林纾再借助自身深厚的古文功底和文学造诣来编写,共翻译了180多部西洋小说。当然不只是狄更斯,林纾的涉猎范围很广,凡他认为是世界范围内的著名小说家都在此列,莎士比亚、雨果、巴尔扎克、大仲马、小仲马,甚至连欧洲小国作家都入选了,只要这些外国小说的思想和内容符合他的要求。

虽然是间接接触外国作家和外国小说,但从林纾的译作来看,他对他们有深刻的理解,或许林纾和这些19世纪以来的外国大作家具有某些共通之处,那就是强烈的社会责任感,他们主张“文章合为时而著”。一个伟大的理想主义者,他的眼光应该不是放在少数人身上,而是时时心怀劳苦大众,要想让自己民族的文学、文化能站在世界民族之林,没有这些根本的东西,什么都谈不上。从林纾对狄更斯的评价中也可见一斑,林纾说他“扫荡名士美人之局”,“善叙家常平淡之事”,写的是世情常态,读起来娓娓动人,这些评价直到今天看来还非常精准。英国素来有炉边阅读的习惯,就是在中产阶级家庭或社交圈子里吃饱喝足之后大家围坐炉前阅读朗诵小说诗歌,以此消遣解闷。而狄更斯则明确声言,他的创作主要不是为了供人消遣。我在翻译《双城记》时也曾引用过狄更斯的一句话:“本书的一个目的,就是追求无情的真实,我写作根本不是为了他们消遣解闷。”可见在狄更斯所想表达的思想内容上,和林纾本人很契合,所以林纾选择了多部狄更斯作品,也是理所当然的。

三联生活周刊:狄更斯来到中国已经上百年,其作品为中国读者熟知。随着中国社会的变迁,对他的接受大致经历了怎样的演变?

张玲:中国对狄更斯的介绍有一个过程,从林纾开始,一直到40年代,学外文的人比较成熟了,研究外文的人也比较成熟了,对狄更斯作品的集中翻译达到一个高潮。那一时期研究他、喜欢他的左翼作家比较多,当然这和狄更斯小说的写实主义有密切关联。新中国成立以后,狄更斯作品的广受推崇带有一定的政治化烙印。首先是马克思把狄更斯等批判现实主义作家称为“出色的一派小说家”,赞美他们揭示了许多“政治的和社会的真理”;其次是受当时苏联的批判现实主义思潮和暴露文学影响,狄更斯更被视为揭露资本主义垂死性、腐朽性的“代言人”;再加上社会主义现实主义是当时中国文坛的主流,狄更斯受官方肯定,也符合大多数读者的口味。改革开放以后,读者的阅读趣味也产生了变化。在上世纪80年代初,他还是一个很重要的作家,后来现代主义、后现代主义等各种学说进来,有人想用狄更斯去迎合,开始研究狄更斯作品里面的心理描写、意识流,一些怪诞的描写、荒诞的人物,这样从不同角度来接受,也扩展了狄更斯研究的视野,这是事实。但再到后来,解构、颠覆、反英雄、反历史盛行,再加上快餐文化流行,狄更斯的传统长篇被冷落了。这也是必然的,当潮流冲过来的时候,泥沙俱下,他被边缘化甚至缘外化了。

三联生活周刊:从世界范围来看,狄更斯在中国传播和接受的历史有何特殊性?

张玲:狄更斯本身是一个大作家,对西方从读者和评论者来说,他们的接受度都是比较宽泛的,阅读兴趣和研究角度也更散漫更自由一些。中国在某些方面有一些导向性吧,而且更多的是介绍性、诠释性的东西,并未形成独立的研究体系。所以在中国,现在我们谈狄更斯,恐怕还需要重新阅读,重新研究,重新理解。

中国很长一段时间将狄更斯定位为“批判现实主义作家”,的确,他是一个暴露作家,一个社会改革的促进者,从他创作伊始就开始牵扯到一系列社会问题,尤其是像《奥利弗·退斯特》中残酷的贫民窟、孤儿院等场景,也有人说这里面有夸张,但是狄更斯对这些问题的暴露确实对社会和当政者起到了警示作用,促进了英国对此类地区和机构及相关法律的改革。但狄更斯首先是一个文人,一个作家,他不是革命者,也不是政治家。狄更斯遗留下来的遗产,一方面是他有社会责任感,另一方面他又是一个技巧纯熟的作家,后者在一定程度上被忽视了。

在英美一些英语国家,享受了多年的高福利社会的和平幸福,他们选择的阅读对象,多是那些家常性的,比如《大卫·考坡菲》,反映人与人之间的温情、对于纯洁爱情的向往、中产阶级的奋斗等等。但最近三四年金融风暴来了以后,很多人的现实利益受到冲击,他们也回过头来关注《荒凉山庄》、《艰难时世》之类的时事性作品,当然《奥利弗·退斯特》永远是个明星,站在一线。中国目前也经历这些问题,贫富悬殊、局部腐败,也能从狄更斯作品中找到一些对照的东西。但除了这种欣赏,还要有一种美学的欣赏,作品是怎样反映社会问题的,社会问题里怎样反映人的,这需要更细化、更深入的阅读。

三联生活周刊:狄更斯一度被认为过时了,但最近一二十年又有复兴之势。那么在今天重新阅读狄更斯的意义在什么地方?

张玲:在20 世纪、21 世纪之交,人们赫然发现一度流行的现代主义、后现代主义越来越脱离传统、现实和大众,于是小说界又呼唤回归传统,回归叙事,中国作家也在这两年里提出来,小说的精髓就是讲故事,没有故事就没有小说。所以狄更斯又被更多人想起来,被更多的研究者和创作者想起来,现在的狄更斯诞辰200周年纪念活动更是低潮过后的一个高潮。

在英语国家,狄更斯永远是父母给孩子们的早期阅读课本,另外借助他作品的故事性和结构性,很多电影、通俗剧也不断在上演。在国外还有好多名作家,把改编好的东西翻译过来,所以外国人对作家很熟悉。从1902年开始,他的英国爱好者就在伦敦成立了狄更斯联谊会(Dickens Fellowship),目的是“将这位幽默与悲悯大师的爱好者们聚合在一个共同的友谊纽带之中”,现在这个民间的文学团体已发展至覆盖欧洲、南北美洲、澳大利亚、新西兰和亚洲的十几个国家,拥有8000多名会员。除此之外,还有狄更斯学会(Dickens Society)、狄更斯之友(Friends of Dickens)等与联谊会相关联或独立的组织。我是国内唯一的狄更斯联谊会的会员,这些年也常去国外参会,我看到无论狄更斯受冷落也好,受欢迎也好,他还一直在活跃着,其爱好者和研究者还在不断涌现,也不断有新的传记出现。

比如2004年在澳大利亚,各个省份的狄更斯联谊会分会都派了代表来了,大家都佩戴着各自的标志,把狄更斯的小说都编成剧,发表各自的研究成果。我发现,他们基本上没有沿着那些玄而又玄的理论去空泛地研究,都是基于他浩瀚的作品。发言者有文学爱好者,有律师,更多是澳大利亚人论证从未来过澳大利亚的狄更斯与澳大利亚的联系,比如E.埃斯科特太太的《两兄弟的故事——狄更斯的两个来到澳大利亚的儿子》,她是墨尔本高中数学与科学女教师,业余研究狄更斯。她根据自己多年寻踪、考据的结果,介绍了狄更斯的四子阿弗瑞德及幼子爱德华移民澳大利亚求得发展、成家立业的艰险过程。S.福勒顿太太是澳大利亚著名的文学讲师,她的《郝薇香小姐是澳大利亚人吗?》分析考证了《远大前程》中著名的人物、在婚礼上即遭遗弃的新娘郝薇香小姐的澳大利亚原型。很多“骨灰级”会员比我年纪还大,这些人有的带着儿子、孙子来,非常有趣的景象。所以狄更斯在英语世界已经深入人心,他没有死。

无可否认,狄更斯是一个伟大的小说家,他完善了英国现代小说的艺术形式,但是伟大不等于神化,他是一个真实、诚实、善良的人,他有悲悯的情怀,在生活和创作中有非凡的激情,这就够了。他的作品也是多面的,娱乐感、社会责任感都很强,打仗的士兵带着一本《匹克威克外传》来放松,英女王问起他描写的英国保姆问题的真实性,政治家根据他的作品修改法律。好的作家应该是这样。

三联生活周刊:狄更斯诞辰200周年纪念正在英国如火如荼地进行,他们对文化遗产的珍视和保护有什么值得借鉴之处?

张玲:有人说英国这个老大帝国没落了,就靠这些遗产来吃饭,正好赶上狄更斯是个世界性的人物,又借伦敦奥运会之机,这时候拿出来大张旗鼓地纪念,是商机,也是外交工具。其实,文化共享是人性本善美德的一种体现,而且英国对狄更斯的珍视并不是这一时一事的,这次开放的狄更斯纪念参观路线也是长期保护的结果。最重要的一处是狄更斯故居博物馆,因为狄更斯在伦敦经常搬家,真正留下来成为博物馆的故居就这一所了,我曾任该馆的荣誉中文顾问。作为重点保护文物,如今这里正在大兴土木,集资扩建。像这种博物馆,是由国家遗产基金维持运营的,当然也有门票收入,但主要靠赞助、集资,还有附带的产业投资,挣来的钱再来投入。博物馆的赞助人主要是富商和社会名流,有一个是我的朋友米丽安,专门在狄更斯剧目中饰演滑稽的女性角色。她看上去非常朴素,平时拖着几个黑色的小旅行箱到处演出、排戏,住的还是从父亲那里继承来的维多利亚式的房子,吃饭很简单,但是狄更斯博物馆的主要赞助人之一就是她。她自己并没有跟我说,去年夏天我去狄更斯博物馆的时候,看到了她的相片才发现,她把很多钱都捐给了她喜爱的这位作家和公益组织。

有这样的珍视态度和群众基础,我相信在今年的纪念活动之后,圣诞节的时候父母还是会继续给孩子们买狄更斯的《圣诞故事》,电影公司还会继续改编拍摄他的作品,狄更斯这样的作家依然具有长久的生命力。所谓的不朽,也就是这样吧。

(感谢实习记者刘玄的录音整理) 读书文学为什么作家翻译理论狄更斯张玲重读双城记艺术文化林纾语言翻译