索霍广场:《艰难时世》

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

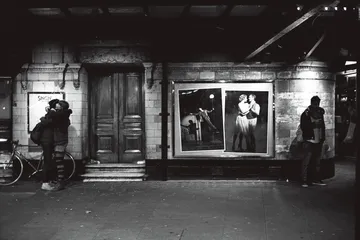

( 熟谙索霍区的马克思将狄更斯列入他赞赏的英国小说家之列:“现代英国的一派出色的小说家,以他们那明白晓畅和令人感动的描写,向世界揭示了政治的和社会的真理,比起政治家、政论家和道德家合起来所做的还多”。图为索霍区的一条街道

)

( 熟谙索霍区的马克思将狄更斯列入他赞赏的英国小说家之列:“现代英国的一派出色的小说家,以他们那明白晓畅和令人感动的描写,向世界揭示了政治的和社会的真理,比起政治家、政论家和道德家合起来所做的还多”。图为索霍区的一条街道

)

就小说故事的发生地点论,从七晷区的日晷处需要一直望向西北的天边外,因为众所周知,《艰难时世》是1838年狄更斯到英国北部工业区曼彻斯特等地参观后才写成的。尽管小说中的“焦煤镇”只是个虚构地名,但没人怀疑这个地点会距离曼彻斯特太远。作为狄更斯小说中唯一不以伦敦为背景的一部,似乎它的时区原本不该属于伦敦,但它与伦敦的关系却不可断裂地连接在另一个纽带上。自七晷区的日晷向西望,会闪现出另一个名字:马克思。

如今回想起来有些诧异的是,我最早完整读过的狄更斯小说是《艰难时世》。小时家中书架上放着狄更斯的这本著作,倒也符合那个年代的潮流。至今我能回想起那本书的封面:暗灰的底色,右上方留出一块白底,上面是一脸大胡子、表情严肃的狄更斯肖像。那时没有人告诉我,狄更斯当年留这把胡子是为了要在业余剧团舞台上扮演一位船长,综合其他书籍上的印象,我很自然地将他与另一个大胡子联系在了一起,何况在全书的译者前言中也提到:马克思把《简·爱》的作者与狄更斯、萨克雷列在一起,给予了高度评价。马克思认为:“现代英国的一派出色的小说家,以他们那明白晓畅和令人感动的描写,向世界揭示了政治的和社会的真理,比起政治家、政论家和道德家合起来所做的还多。”

从七晷区的日晷出发,比较好辨识的走法是:选择七点钟方向的厄汉姆街(Earlham Street),到沙夫特斯柏瑞大道(Shaftesbury Avenue)的交会处连穿它和查灵十字路(Charing Cross Road)两条大路的夹角,选择第一条小路继续向西直奔老康普顿街(Old Compton Street),再沿街向西南七点钟方向走一段,见到偏北向迪安街(Dean Street)路牌转向这条街的11点方向,经过第一个路口、也即巴特曼大街(Bateman Street)交会处再向前走一点,在右手路边抬头看,你就会发现墙上一面英国用来标志名人故居的圆形“蓝徽章”,上面写着:“卡尔·马克思(1818~1883)/1851~1856年曾居此处。”

这里就是传说中马克思在大英博物馆阅读室脚印的出发点。在我找到它的那个阳光明媚的冬日午后,徽章边间隔一扇窗户处飘扬着一面英国国旗,再间隔一扇窗户,立着楼下一层意大利餐馆的霓虹灯招牌,它怪异的柱状造型和荧光红-荧光蓝搭配的色调不仅一时很难让人想起餐馆,更增添了理解拉丁文店名“Quo Vadis”(主往何处去)的难度。据记载,当年马克思就是和他的妻子燕妮、女仆以及三个孩子住在餐厅上面两隔间的楼层里,而他也就是从这里每天步行前往大英博物馆去写作《资本论》的。

从此处前往大英博物馆,基本需要按照我到来的路线原路返回再向北。1851年10月起,狄更斯已经搬至大英博物馆北边的塔维斯多克寓所(Tavistock House)。1852年3月~1853年9月,狄更斯在新寓所写作了《荒凉山庄》,同一时期还完成了《写给孩子看的英国历史》,创作《艰难时世》则是在1854年。1855年是狄更斯个人情感上动荡的一年。1856年,狄更斯买下了伦敦外的盖德山庄(Gad's Hill),虽然没有马上迁居,但已经流露出离开这座城市的意愿。

( 舞台上的璀璨灯光与散场后街道上寂寥的灯光,这些构成了索霍区的日常街景

)

( 舞台上的璀璨灯光与散场后街道上寂寥的灯光,这些构成了索霍区的日常街景

)

一南一北,想来两人很难在前往大英博物馆的路上相遇,何况此时已经功成名就的狄更斯早已过了他年轻时前往大英博物馆孜孜不倦地自学的年代,而1854年时的马克思还在为给德国的某偏僻小报写两三篇通讯要价40~50英镑争辩。写于1854年的《艰难时世》不仅是狄更斯所有长篇小说中最短的一部,也是唯一没有作者前言的一部,因此后世评论者对于狄更斯创作这部作品的起因有诸多说法。务实派的说法是:当时狄更斯主编的周刊《家常话》销量低迷,狄更斯希望以自己的名望促进杂志的销量,这也解释了为什么《艰难时世》不同于狄更斯小说以往按月连载的形式、而是按周连载。但这种解释显然与苏联评论家伊瓦肖娃1954年撰写的《狄更斯评传》中的说法不相容。伊瓦肖娃的看法是:“狄更斯早在写作《艰难时世》之前很久就开始注意‘贫民问题’,同时经常对备受压迫的人们表示深切的同情,不但如此,在工人运动新的高涨和宪章运动暂时活跃的情况下,狄更斯于1854年破天荒第一次把‘贫民’问题作为无产阶级问题提出来了。”

杨周翰、吴达元、赵萝蕤主编的《欧洲文学史》是当年经典的文学史著作,在“英国宪章运动文学、批判现实主义文学和狄更斯”一节中,对于1854年前后的历史背景是这样介绍的:“19世纪30年代末到40年代末,工人运动发展为全国性的宪章运动。在宪章运动中产生了宪章运动文学,这是无产阶级文学在英国文学史以至世界文学史上第一次出现。这一时期批判现实主义文学产生了狄更斯、萨克雷、夏洛蒂·勃朗特和盖斯凯尔夫人等作家,马克思称他们为‘出色的一派小说家’。”在总结宪章运动的代表诗歌诸如《反对地主制的诗歌和申诉》、《劳工与利润》之后、介绍狄更斯之前,有这样一段文字:“宪章运动由于种种历史原因,还未能得到马克思主义的指导,它的活动主要局限于争取实现宪章,始终没有超出资产阶级的民主自由思想,这些缺点也反映在宪章运动文学中。”

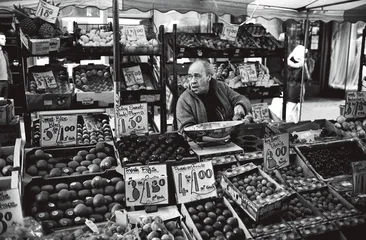

( 虽然不及考文特花园市场与中央市场有名,索霍区内的小市场更多地保留了伦敦市场的历史风貌

)

( 虽然不及考文特花园市场与中央市场有名,索霍区内的小市场更多地保留了伦敦市场的历史风貌

)

单就居住的场所论,若想获得“马克思主义的指导”,狄更斯当时的住所也确实距离马克思的住处颇远。狄更斯的塔维斯多克寓所距离《荒凉山庄》所涉及的大法官法庭原型林肯律师会馆(Lincoln's Inn)比马克思所在的索霍区近得多。寓所的原建筑早已拆除,现在是英国医学学会(British Medical Association)所在地,距离伦敦北部的欧斯顿火车站(Euston Station)不远。始建于1837年的欧斯顿火车站是伦敦最早的两个火车站之一。即便是1865年遭遇火车事故之前,狄更斯对于火车的反感也多次形诸笔下,选在此处居住,着实令人对狄更斯刮目相看。

弥漫在当年马克思住所周围的倒是另一些幽灵。回到迪安街马克思曾经住过的地方,平心静气翻看些史书,倒也发现这一带曾是英国历史上诸多文坛或文艺名流的潜龙卧虎之处。以诗句“从一粒沙看世界”闻名的威廉·布莱克(William Blake)就出生在这一带,他这首《天真的兆象》另有一种更具东方禅意的中译版本:“一花一世界,一沙一天国,君掌盛无边,刹那含永劫。”这位自诩“神行者”(Mental Traveler)的漫步者还有一首同样著名的《伦敦》,其中有一段颇为“哥特”的描写:“多少扫烟囱孩子的喊叫/震惊了每座熏黑的教堂/不幸兵士的长叹/像鲜血流下了宫墙。”

( 如今看似宁静的索霍广场的公园曾经是当年酒精爱好者狂欢与醒酒的地方

)

( 如今看似宁静的索霍广场的公园曾经是当年酒精爱好者狂欢与醒酒的地方

)

不过“鲜血”两字最好别被距离他只有几条小街的邻居波里杜利(John William Polidori)听到。波里杜利曾经是诗人拜伦(George Byron)的医生,陪同拜伦在意大利度假。1816年一次旨在探讨恐怖小说的“文学雅集”后,诞生了著名的《科学怪人》(Frankenstein),也诞生了波里杜利的《吸血鬼》(The Vampyre)。

波里杜利住处的外墙上有与马克思同样的“蓝徽章”。所谓“蓝徽章”计划始于1901年。据说要获得这样一面徽章,那位名人至少要达到以下四项要求之一:1.要有合情合理的根据,让人们相信他们是其多数的同业成员都视为卓越的人物;2.他们要对人类福祉有重要、正面的贡献;3.他们还要有独特、卓尔不群的个性,让略有见识的过路人立即就能认出他们的名字;4.他们理应获得这样的认同。显然,波里杜利与马克思是以略有不同的原因获得了这面徽章。

说到拜伦,自然会想起他的“好兄弟”雪莱(Percy Bysshe Shelley)。雪莱确实是这一地区“蓝徽章”中最广为人知的名字之一,虽然他当年到来时着实有点狼狈。1811年3月25日,还没成为诗人的大学生雪莱由于散发他所写的政论小册子《无神论的必然》而被牛津大学开除。雪莱的父亲要求他公开声明自己与《无神论的必然》毫无关系,雪莱拒绝后被逐出家门。这一年雪莱19岁,从他入学到被开除只在牛津待了一年。离开校门与家门后,雪莱来到了伦敦,暂住在距离马克思后来栖身的餐馆不远的一条街道里。

雪莱在1810年之前写过不少充满狂飙突进般激情的革命诗,大多假托是1786年谋刺英王乔治三世未遂的玛格丽特·尼科尔逊(Margaret Nicholson)的“遗稿”,真正开始他那些“更文艺”的诗句诸如“我们像遮蔽午夜之月的云彩”还得等到1814年之后。当时雪莱住在伦敦靠的是两个妹妹的偷偷资助,但他在此地居住时间并不长,1811年8月28日,雪莱就去了苏格兰。苏格兰之行近乎“私奔”,与雪莱同行的还有16岁的少女赫利埃特·委斯特布洛克(Harriet Westbrook),两人从伦敦出逃后在爱丁堡成婚。1812年2月12日,雪莱偕妻子前往都柏林,据记载是“为了支持爱尔兰天主教徒的解放事业”。在都柏林,雪莱发表了慷慨激昂的演说,并散发《告爱尔兰人民书》以及《成立博爱主义者协会倡议书》。此后的一年里,雪莱在政治热情的驱使下一直在英国各地旅行,散发载有他的自由思想的政论小册子。

雪莱与赫利埃特始于浪漫的婚姻很快就沦为多边关系的肥皂剧,最终以悲剧收场。结识了英国著名政治学家、作家葛德文(William Godwin)的女儿玛丽(Mary Wollstonecraft Godwin)后,雪莱宣称婚姻并没有救助他的妻子,婚姻只是将两个人绑在一起来承受另一种折磨。1814年7月2日,雪莱抛下怀孕中的赫利埃特,与玛丽私奔到欧洲大陆。

1816年,这对新恋人返回英国。迎接他们的是两起自杀。10月初,玛丽同父异母的姐姐范妮(Fanny Imlay)从伦敦出走,在威尔士自杀。12月10日,雪莱前妻赫利埃特在伦敦海德公园自杀。前者据传说是因为单相思雪莱,而后者据传说是因为另一段与雪莱无关的恋情。雪莱为范妮写下了著名的诗句“灾祸——这个世界对于你真是太广阔”,并在赫利埃特的尸体被发现几周后与玛丽成婚。两人急于举办婚礼的部分原因据说是为了争取赫利埃特留下的孩子的抚养权,但法庭最终还是将这个孩子判给了赫利埃特的父母。1818年,雪莱与玛丽前往意大利,据说是护送拜伦(George Gordon)的私生女去见他的父亲,而这个女孩的母亲是玛丽同父异母的妹妹克莱尔(Claire Clairmont)。雪莱从此再未返回过英国,直至1822年7月8日在意大利死于一场暴风雨中的海难。

回到狄更斯。假如说雪莱与赫利埃特的私奔以及最后的遇难很容易让人有些尴尬地想起《大卫·科波菲尔》中的斯蒂福斯,雪莱与拜伦各自错综复杂的子女问题更容易令人联想起《荒凉山庄》中的慈善家杰利比太太。这位被狄更斯称为“望远镜慈善家”的杰利比太太置眼前的家务与孩子教育全然不顾,“把自己的全部都奉献给了公众。她在不同时期投身于不同的公众问题,目前正在投身于非洲的问题:为了普遍种植咖啡豆,为了培养当地的土著人,也是为了使我们国内过剩的人口在非洲河流的两畔得以安居乐业”。

即便仍然是以阶级分析为主线,伊瓦肖娃也在论及《艰难时世》的一章里指出:狄更斯所着重注意的,不是社会冲突的描写,而是葛擂硬的教育体系,以至于全书最大的反角不是资本家庞得贝,而是给他的子女灌输了灾难性教育体系的葛擂硬:“狄更斯始终忠于他的信念,即:人们的教育、他们从小就养成了的思想体系,在他们后来的一切实际行动上起着决定性的作用,不仅决定个别人的灾祸,而且也决定整个社会阶级的灾祸。”

《艰难时世》中对于葛擂硬那套死板的事实教育体系的描述确实令人印象深刻,不仅是因为它处于小说的开篇位置,更因为典型的狄更斯式的夸张手法。小说中这位葛擂硬原是退休的五金商人,后来成为焦煤镇区域的国会议员。狄更斯将这些议员形容为“专门讲究度量衡、专门会背乘法表”,“对其他任何事情却装聋作哑、视而不见”的行尸走肉般的“贵人”。对于葛擂硬哲学的精髓,狄更斯总结为:“人从生到死,每一步都应是一种隔着柜台的现金买卖关系。如果我们不是这样登上天堂、天堂也不是为政治经济学所支配的地方,那儿也就不是我们该去的地方。”

虽然没有作者前言,但狄更斯在扉页标明《艰难时世》是题献给托马斯·卡莱尔(Thomas Carlyle)的。卡莱尔与狄更斯的交往在后世传记中也经常被提到。除去他在历史学上不可动摇的地位,卡莱尔在后世留名也因为他被认为是当时最疯狂的经济学反对者。卡莱尔曾挖苦经济学是一门“阴郁的科学”。他说:“这种社会科学不是像我们听说过的某些科学那样是令人愉快的科学。它是阴郁、孤独而且的的确确是相当悲哀的科学。”

在1854年7月给卡莱尔的信中,狄更斯写道:“希望我的书能迫使某些人去思考一下我们时代所犯的可怕的错误。”这一“可怕的错误”到底是什么?当年马克思和狄更斯显然有各自不同的答案。马克思在1854年写下了《货币、信用、危机》初稿。这一年他和恩格斯不仅为英国宪章派报刊撰稿,还参加了宪章派的一些活动,曾在报刊上连续发表了三篇报道工人议会情况的文章。马克思认为,不管工人议会的直接成果如何,这样一个议会的召开本身就标志着工人历史上的一个新时代。在当年写给另一位友人的信中,狄更斯自己对这种“可怕的错误”也做了解释:错误“在于广泛传播某些政治经济学原理的虚伪解释。这种解释使人忘却了抽象的数字和死板公式后面的活生生的人们,以及他们的苦难和他们的利益”。

2011年伦敦骚动期间,“艰难时世”被英国内外媒体频频使用,一时几乎成为万能标题。此次在伦敦游历,聊天时经常问起伦敦人他们最熟悉的狄更斯作品。《雾都孤儿》排在首位是意料之中,《艰难时世》会位居前五名倒是在意料之外,而回国来在以资料丰富著称的中国互联网络上竟难以找到《艰难时世》中译本全文,这更是出乎我的预期。《艰难时世》原本的全名其实是《艰难时世,为这些时代》(Hard Times,for These Times),让人不由猜想《双城记》著名的开场“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代(It was the best of times,it was the worst of times)”,实际上是狄更斯酝酿于写作《艰难时世》之时。《双城记》这段文字的中文章节名虽然被译作“时代”,其实原文是“The Period”。时代也好,年代也罢,那些“可怕的错误”依旧会伴随着每个“艰难时世”,而关于它的解释,某种程度上也和索霍区外墙上的那些蓝徽章一样,各有不同讲究。 文学小说伦敦狄更斯广场艰难时世不列颠博物馆索霍时世艰难