道提街:《远大前程》

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

( 狄更斯博物馆内的咖啡屋 )

( 狄更斯博物馆内的咖啡屋 )

“远大前程”听起来是个挺光明的名字。不过我必须坦白,当年看那部名叫《孤星血泪》的电影时,我是当做惊悚片来看的。这种感觉一直保留到如今,虽然后来看的只是书。披着婚纱的郝薇香小姐的原型,据说是狄更斯儿时住处附近的一个白衣疯女人。“每一个街区都有一个疯子”,这种说法看起来有点武断,但几乎会得到所有孩子的认可。几乎在每一个人的童年回忆中,都会留着几个这样身影的阴影。让这些记忆变得更加恐惧的是,随着成年,会逐渐意识到这些疯子中有的确实是有精神障碍的,另一些却是出自人们口述中有意无意的扭曲。此时想起童年做过的一些事,难保不会产生一种近似于想到一瓶被自己活埋在地下数十年的昆虫时的毛骨悚然。

被戏称为“最文艺的八卦大师”的毛姆在《巨匠与杰作》中曾将《大卫·科波菲尔》列为他心目中的“十大世界名著”之一,不过他也八卦脾气不改地说:“大卫全靠文雅俊美的外表吸引人,否则的话,他是不会像现在这样人见人爱的。他诚实、善良、为人正直,但他的确有些傻气。”由此发挥,他又指出《远大前程》中的皮普以及狄更斯笔下的很多主人公都是同样的诚实、善良,而且傻气。毛姆最终得出结论:“狄更斯其实创造的最单一的是他的男主角。”

大卫是否“人见人爱”暂且两说,从毛姆自狄更斯的这一大堆“单一男主角”中唯独海选出大卫进入“十大”,可见毛姆对大卫有所偏爱。大卫与皮普各自的外貌如何,两部小说中都没有特别的描写,但两人不同的气质从出场叙述已经可以感觉到。大卫的出场是:“在我的这本传记中,作为主人公的到底是我呢,还是另有其人,在这些篇章中自当说个明白。为了要从我的出世开始叙述我的一生,我得说,我出生在一个星期五的半夜12点钟(别人这样告诉我,我也相信)。据说,那第一声钟声,正好跟我的第一声哭声同时响起。”皮普的开场则是:“我父亲的姓是皮利普,而我的教名是菲利普。在我幼年时期,无论是皮利普还是菲利普,我既发不出这么长的音节,又咬字不清,只能发出皮普。所以,我干脆就把自己叫做皮普,以后别人也就跟着叫我皮普了。”借用当下流行术语进行善意划分的话,显然前一位是文艺青年,而后一位至少是普通青年。

皮普的那串“皮利普”与“菲利普”极具催眠效果。除那句著名的“舌尖向上,分三步,从上颚往下轻轻落在牙齿上”的“洛-丽-塔”之外,这是我见过的最能瞬间使读者亲身进入氛围的开场。公认《大卫·科波菲尔》是狄更斯的“自传体”小说,但仔细观察会发现,皮普的成长轨迹其实与狄更斯的一生切合点更多。小说中的皮普出生在肯特郡,狄更斯的家乡。皮普一心想成为上等人,郝薇香小姐却只是给了他几个钱,让他正式跟铁匠姐夫乔当学徒;狄更斯的那段鞋油厂经历可以与此对应。4年后皮普遇到天降好运,来到伦敦的贾格尔律师事务所,狄更斯也是得到一家法律事务所的工作后,才真正在伦敦有了一处相对固定的住所。倘若说至此还都可以在《大卫·科波菲尔》中找到类似的线路的话,《远大前程》的结尾却是《大卫·科波菲尔》猜不到的:无论皮普最终是否和艾丝黛拉走到了一起,两种结尾都安排皮普回到了故乡。

1860年12月开始写作《远大前程》时,狄更斯已经迁出伦敦,定居在肯特郡的盖德山庄(Gad's Hill)。狄更斯于1871年6月去世。与那个35岁、正在奋笔疾书《大卫·科波菲尔》的狄更斯相比,写作《远大前程》时的狄更斯距离他人生的终点比起点更近。假如说《大卫·科波菲尔》中还带有一种被理想与期望牵引的梦游步调,在《远大前程》中已经带着一种德国那位名叫大卫(David Friedrich)的画家笔下的冷冽与清醒。

( 与格雷律师会馆一带相比,布卢姆斯堡区拥有更多的绿地。但对于创作灵感离不开伦敦城区噪音的狄更斯来说,此地多少有些镜花雪月

)

( 与格雷律师会馆一带相比,布卢姆斯堡区拥有更多的绿地。但对于创作灵感离不开伦敦城区噪音的狄更斯来说,此地多少有些镜花雪月

)

奥威尔(George Orwell)曾经抱怨:“狄更斯笔下的人物要比托尔斯泰的更生动,但总是以一种不变的姿态出现,就好比一幅幅油画,或者一件件家具。……你不能想象和狄更斯笔下的人物对话,这是因为狄更斯笔下的人物都没有精神生活。”尽管奥威尔在这篇著名的《查尔斯·狄更斯》中给狄更斯说了够多的好话,但这一看法还是显得偏颇了些。至少皮普就是一个足以和读者有所交流的角色,而这种交流的根基来自于一种无比务实的“同谋犯”感觉。一切可以说是由偷窃馅饼开始,那一夜的纠结可以让所有曾经在儿时扒开包子皮偷吃肉馅的人心有戚戚;在第二天午餐的餐桌上,皮普眼看自己“罪行”一步步临近败露时的故作淡定,堪比每个曾试图掩盖花瓶碎片的小罪人。更何况紧张之余在餐桌上还要耐心接受成人们随兴而发的训斥,砸了花瓶而兜中还藏着一份糟糕的成绩单时的惶恐也无非如此。当最后相信夺门而逃才是唯一的出路、撞上巡逻兵发现不是来抓自己而松了口气时,我们已经完全和皮普一起成了“掩护逃犯”这一事件中的“同谋”。至于皮普后来在郝薇香小姐那边的经历,与我们小时在学校里自以为高明玩弄的“班级政治”没什么不同;皮普进入伦敦后受到的教导,基本是现今的职场小说的前身。皮普并不难于沟通,因为他和书外的你我没什么不同。当然,除非你对自己另有期望。

在狄更斯所有小说的中译名中,《远大前程》是被最经常拿来咬文嚼字的。《孤星血泪》一名基本只停留在影视的圈子中,而作为书名的“Great Expectation”一直纠结在“伟大”还是·“远大”、“前程”还是“遗产”中。除“远大前程”外,研究界较常用的还有“伟大的期望”。互联网上则另有“青云有望”、“荣华梦”等新锐译名。“远大前程”源自1994年罗志野的译本。在译者的前言中,对译法是这样解释的:“这部作品原题名是Great Expectations,意思是指一笔遗产,中国把它译成‘远大前程’。这个译名给读者一种印象,即作品的主人公是有远大前程的。而事实上,这个‘远大前程’是带讽刺意义的。”

( 尽管一直讳言童年在鞋油厂打工的经历,但这段历史宿命般地跟随狄更斯直到今天。如今“老古玩店”的原型房屋中是一个日本人开的设计师鞋店。为伺候这些“古着皮鞋”,盒装鞋油是必不可少的……

)

( 尽管一直讳言童年在鞋油厂打工的经历,但这段历史宿命般地跟随狄更斯直到今天。如今“老古玩店”的原型房屋中是一个日本人开的设计师鞋店。为伺候这些“古着皮鞋”,盒装鞋油是必不可少的……

)

但在伦敦这边的狄更斯博物馆(Charles Dickens Museum)看来,“Great Expectation”是个有好彩头的名字,无论是指前程还是遗产,都是如今这所博物馆需要的。为纪念狄更斯诞生200周年,博物馆将在2012年全年对原馆进行扩建整修,而这一项目就被命名为“远大前程”。总工程预计耗资310万英镑,其中有“文化遗产彩票基金”(The Heritage Lottery Fund)的大笔资助。从某种程度上讲,博物馆也算是得到了一笔“遗产”。

伦敦的狄更斯博物馆位于道提街48号,这里也是狄更斯在伦敦城内唯一保留至今的故居。1837年3月27日,狄更斯和他新婚的妻子搬入此地,直至1839年12月,因为狄更斯的家中人口与名望都需要另一所更宽敞的住所才迁出。20世纪20年代初,与狄更斯的其他许多住处一样,这里曾一度面临被拆除的危险。1923年,狄更斯联谊会(Dickens Fellowship)集资将这座房子购买下来,修缮后恢复了维多利亚时代的原貌,于1925年成为狄更斯博物馆。超过10万件的藏品中包括狄更斯的珍贵手稿和插图、作品的初版本、译本和相关传记,这里是英国研究狄更斯最重要的学术中心之一,每年会吸引2.6万名游客

( 狄更斯博物馆馆长施怀茨 )

( 狄更斯博物馆馆长施怀茨 )

不过,2012年来到博物馆时,进门却需要走49号的门口。据馆长施怀茨(Florian Schweizer)介绍,这是由于此次“远大前程”扩建工程的缘故:“为了更好地保护48号的原貌,我们选择买下了隔壁相近年代的49号。未来48号将作为故居原状陈列馆,而在49号会增建一些现代化的博物馆设施,比如影音室、图书馆、活动室,同时还会增设一个维多利亚风格的茶室。”此次“远大前程”工程除增建一些设施,还将对两栋房子的建筑结构进行整修,以确保承受足够多的游客。与2012年的其他狄更斯纪念活动相比,“远大前程”工程算得上最“务实”的,毕竟这年头没什么比房子更实惠。工程立项于2010年,历经两年的前期论证与设计结束后,将正式于2012年4月9日开始实施。届时博物馆将彻底关闭,直至12月工程结束后再重新开放。在伦敦的奥运年中能以如此的手笔谢绝即将井喷式涌来的游客,也算得上是极有英国特色。对于博物馆将因工程错失2012年奥运会、女王登基60周年这两大盛典,施怀茨馆长承认这是“一个艰难的抉择”,但“博物馆委员会和管理层都同意,选择在有大量其他狄更斯纪念活动进行时闭馆整修,这将是对狄更斯遗产最有效的利用”。

《远大前程》中郝薇香小姐被认为是疯子,主要是因为她将屋内的陈设全部保留在婚礼当天的原状。倘若真平心静气地以众生平等的眼光来看,其实郝薇香小姐只能算是一位过于投入的博物馆守护者。当提及故居博物馆时,有多少次我们信口而出“完全保持原状”,全然不知自己其实可能进了另一个郝薇香小姐的房间。

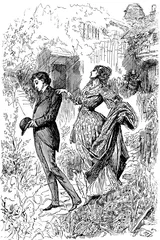

( 《远大前程》(1862 年)插图。哈里·福尼斯绘 )

( 《远大前程》(1862 年)插图。哈里·福尼斯绘 )

由49号走进48号狄更斯的故居,带着上面这种胡思乱想固然有些别扭,好在目前故居里已经没有多少东西能说是“完全保持原状”,基本是狄更斯各处不同寓所遗物的大杂烩。倒也不能怪英国人没有妥善保护名人故居,只是狄更斯一生故居太多,即便是想找全他住过的地方,也得有点“弯弓街快捕”的耐心和脚力才行。英国学者卡拉(Philip Currah)根据狄更斯的书信和相关资料编纂了一份《狄更斯行踪年表》(Tracking Charles Dickens: A Chronology of his Whereabouts),可谓达到了外科手术式的精细,着实令人敬佩。根据这份年表,除威灵顿寄宿学院(Wellington House Academy)外,有关狄更斯在伦敦的住处,我们最早的了解来自他在大英博物馆登记的读者证。登记的日期是1830年2月8日,恰好在狄更斯年满18岁、符合登记条件的第二天。登记的地址是:菲兹洛伊广场诺福克街10号(10 Norfolk Street,Fitzroy Square)。

此时狄更斯已经离开位于格雷律师会馆的法律办公室,开始在伦敦民事律师公会担任速记员职务。1827~1828年狄更斯作为法律办公室职员时住在哪里不曾有记载,《远大前程》中贾格尔先生给初到伦敦的皮普安排的住处倒可以使我们猜到一点痕迹,因为这家“伯那德客栈”(Barnard's Inn)在伦敦真实存在,而且就在格雷律师会馆附近:“我们经过一个边门进入了这个避难所,再走过一条通道便进了一处既悲凉又很狭小的四方院子,十分像一个萧条凄凉的坟场。这房子也在自己的顶上撒满了灰尘,愿意悔过,忍受屈辱,生活于这垃圾筒中。这便是我的亲眼所见。四处都是霉味,有干霉味、湿霉味,有在屋顶上、地窖中悄悄腐烂的霉味——那些大老鼠、小耗子。”当时狄更斯拿到的薪水是每周13先令6便士,后来又提升到16先令。

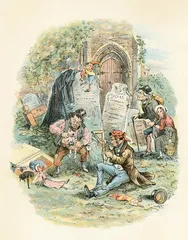

( 《老古玩店》(1841 年)插图 )

( 《老古玩店》(1841 年)插图 )

这并不算是狄更斯拿到第一份薪水,因为1824年他在华伦鞋油厂做工时也有每周6先令的薪水。狄更斯本人决不会将鞋油厂的经历当做自己的第一份工作。他在《大卫·科波菲尔》中发出的慨叹其实在他未完成的自传中也有一模一样的词句:“我居然得跟这些人为伍,任何词汇都不足以表达我心中的痛苦……我本来希望自己成为一个有知识、杰出的人,现在这希望彻底破灭了。”事隔近10年后,类似的感慨在《远大前程》中再度回应:“我不会忘记在我生活的那段时期,我时常于星期天的黄昏时分伫立在乡村的教堂墓地。当夜幕徐徐降临,我把个人的前景和那多风的沼泽地相比,两者倒有些相似之处,都是那么平庸单调,那么低贱微小,那么前途难以知晓,都只有一片迷茫的暗雾和汪洋的大海。”

从狄更斯留下的未完成自传中,可以看到他如何描写自己在鞋油厂沉默不语、独来独往。他总是以出生在中产阶级家庭为骄傲,坚信良好的教育是他成为绅士的必要途径而且从未放弃。他心目中最恐怖的梦魇一直是:“我极有可能成为小流氓或者小游民。”狄更斯的勤奋为后人所公认,他的动力正来自他心中这种和大卫与皮普一样的远大期望。狄更斯自学速记法、设法摆脱办公室小职员的命运。据记载,当年狄更斯被公认是伦敦最出色的速记员。狄更斯的长子回忆:“没有哪个城市职员能像他那样规规矩矩、有条不紊。对待每一项乏味、单调、常规的工作都能准时、严格踏实地完成。”1833年2月,大英博物馆的读者登记证上显示狄更斯的住处已经改换到卡文迪许广场本迪克街18号(18 Bentinck Street,Cavendish Square),与上一住址相比,距离他经常要前往的法院与报业区更近了一些。1834年,狄更斯终于得偿所愿,成为专职记者,彻底摆脱沦为小职员更不必说小流氓或者小游民的命运。

1836年,《博兹特写集》出版,狄更斯获得150英镑版税。为了解这笔钱的价值,略微回顾一下狄更斯家之前财务状况会有所帮助:约翰·狄更斯在海军税收部最初的收入是每年80英镑,待1812年查尔斯·狄更斯诞生时,他的收入已经上涨到250英镑;约翰一直相信自己应该属于时尚圈,这种抱负使他很快成为经常性的“月光族”;1824年,将狄更斯一家从债务监狱拯救出来的是一笔450英镑的遗产。

1835年12月开始,狄更斯迁居距离格雷律师会馆一条大街之隔的弗尼瓦尔饭店(Fumival's Inn)。奠定狄更斯作为小说家名望的《匹克威克外传》就诞生在此处。在1843年的《马丁·翟述伟》中,狄更斯借书中人物这样描述弗尼瓦尔饭店,这是“一个阴凉、宁静的地方,回响着来此办事的人以及游荡者的脚步声,在夏夜里显得分外单调、阴沉”。不管是否阴沉,这里是狄更斯新婚洞房所在地。1836年4月2日,狄更斯与凯瑟琳结婚。

据记载,《匹克威克外传》的大获成功甚至使狄更斯获得了500英镑的版税外奖金。正是在这种前程远大的陶醉状态下,狄更斯和凯瑟琳搬进了道提街48号。此地属伦敦的布卢姆斯堡区(Bloomsbury),为伦敦大学所在地,也是伦敦文人与人文类出版社会聚的地区。与狄更斯相距100年后,T.S.艾略特将在此地办公;此地罗素广场边的一栋闪亮的白色建筑,正是乔治·奥威尔《1984》提到的“真理部”(Ministry of Truth)的原型;而在狄更斯自己的年代,他更容易遇到的邻居恐怕是19世纪最多产的小说家之一特罗洛普(Anthony Trollope)。特罗洛普比狄更斯小3岁,但活到了1882年。他们两人其实并无交往,因为狄更斯当时名气大得多。当年曾有这样的评价:狄更斯易动感情,萨克雷讥讽过甚,而艾略特(George Eliot)则哲人气息太浓,特罗洛普才是“我们的自家人”。特罗洛普对英国文化的另一贡献是:他在邮政部门供职10年,不但促进了邮递业务的效率,而且倡议用铁制邮筒,从此邮筒成了英国的街头一景。狄更斯在道提街48号创作了《雾都孤儿》和《尼古拉斯·尼可比》两部长篇,并从此放弃早期略带羞涩的笔名“博兹”(Boz),正式以查尔斯·狄更斯的名字和周围的文人们打成一片、真正进入了文学圈。

对于尚不习惯英式公寓房间大小的人来说,道提街48号房间的大小似乎与主人的名望不大成正比。倘若自48号正门进入,穿过不到3米的狭窄门廊后就会看见左边通向饭厅的小门,直走下楼是厨房、洗涤间,还有屋外煤房似的酒窖。从厨房出去有一个小花园,除桌椅外,花园里目前陈列着当年的德文郡街(Devonshire Terrace)1号外墙上的石雕(德文郡1号是狄更斯一家搬离此处后的新居),角落里还有从墓地移来的漫画家希摩尔(Seymour)的墓碑。希摩尔原本是《匹克威克外传》的插图作者,但画过两三幅后便突然自杀。有谣传说希摩尔自杀是因为与狄更斯争夺作品著作权受挫,但此说一向被英国狄更斯学者嗤之以鼻。

一楼的饭厅不大,以中国的尺寸形容,勉强摆一张可供大家围观的乒乓球桌。如今屋里也没有餐桌,陈列柜中是狄更斯作品不同时期的出版物。据介绍,饭厅里只有一个木制边柜是当年在盖德山庄一直伴随狄更斯身边的家具,博物馆建成后便改放到此处。

出饭厅门上到二楼。二楼迎面是沙龙的大门,右侧是通向狄更斯书房的小门。书房另有一道门与客厅相连。介绍说当年狄更斯经常留下客人在沙龙唱歌,自己闭门写作。书房中的窗子可以俯视楼下的那座小花园。书桌就在桌边,据说是当年的真迹。这张不大的木桌颇像小时上学时的翻盖书桌,只是木板要厚实得多。

三层是主卧与次卧。窗子临近花园的次卧是1837年5月狄更斯的妻妹玛丽猝亡之处。如今屋里摆了张同时期风格的小床,算是表明这里是玛丽死于狄更斯臂弯之处。靠墙的展柜中是一大幅冰海风景,正是当年《冰冻的海洋》的布景,狄更斯当时的船长服也陈列在旁边的展柜中。正是以这样的行头在这幅布景前,1857年8月,狄更斯与比他小27岁的女演员埃伦·特南(Ellen Ternan)同台扮演情人,然后假戏真做。与船长服斜对的角落的陈列柜里,有狄更斯当年的一些随身小物件。其中一枚镶嵌着蓝绿色石头的戒指是玛丽的,据说狄更斯终生戴着这枚戒指,还把它写进了《大卫·科波菲尔》、虚拟戴在了朵拉手上。次卧的隔壁,是狄更斯与他20年后离婚的凯瑟琳居住的主卧。将狄更斯生命中这三个女人如此密集地布置在这一层,即便是郝薇香小姐再世也想不出更绝的方法。有关狄更斯和他生命中这几个女人的八卦这几年已经有太多,甚至多过对他本人作品的解读。

再往上是孩子们的卧室,但出于安全考虑暂时封闭。回到二层的沙龙,这里是整套公寓中最精心按照当年风格布置过的房间。格外显眼的是放在临街桌边的那张丝绒面扶手椅。1839年,就是在这个位置,狄更斯坐在一张类似的扶手椅上由他的朋友迈克利斯(Daniel Maclise)绘制了他第一幅标准肖像画。迈克利斯是苏格兰一个鞋匠的儿子,与狄更斯一样自学成才,因为给司各特绘制一张素描受到认可而逐渐成名。两人结识后,迈克利斯为狄更斯及其家人乃至宠物绘制过不少肖像,后来还为狄更斯的《老古玩店》和几部圣诞故事绘制了插图。狄更斯的这张“扶手椅像”显然颇受作家本人喜爱,后来多次刻作铜版用在小说扉页。当时绘制肖像的理念颇似今天的婚纱照,姿势靠摆、周围的背景靠画家发挥,甚至还有过加画一道绦子花边加多少钱的笑话。与那个年代很多价廉的黑底色肖像相比,狄更斯这张肖像几乎如同正春风得意的作家本人一样华丽,尖头皮鞋与紧身礼服也预示了几百年后传说中的“写稿服”。画像中沐浴着阳光的主角眼望窗外,显然看到一片远大前程,自然不会想象20年后他会写下这样的字句:“瞬息之间他在眼前的荒野里看到了一座由荣耀的壮志、自我克制以及坚毅顽强组成的海市蜃楼。在那美丽的幻影城市里有虚无缥缈的长廊,长廊里爱之神和美之神遥望着他;有悬满了成熟的生命之果的花园;有在他眼中闪着粼粼波光的希望之湖。可这一切转瞬之间却都消失了。” 文学伦敦狄更斯远大前程提街匹克威克外传文化