漂亮的转身

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

( 商代安阳青铜觥 )

( 商代安阳青铜觥 )

每次在香港春秋两季的拍卖中,总能见到美国知名古董经纪人蓝理捷(James J.Lally)的身影。他就像独侠客一般,看预展时,不会过多地与人寒暄、闲话,总是戴上眼镜,安静而细心地看艺术品。蓝理捷很容易引人注意,因为他与一般行家不同,从来都是西装革履,一丝不苟,让人感觉严谨、专业。蓝理捷身上这种特有的职业感,或许是他早年的工作性质赋予的。

拍卖行的日子

40多年前,蓝理捷在波士顿的哈佛大学念生物学,他发现自己的兴趣完全不在此,于是转向学习英国文学。那时,蓝理捷业余时间最大的爱好是逛哈佛的艺术博物馆和波士顿美术馆,这里有他感兴趣的东方艺术品。同时,蓝理捷跟随当时著名的艺术史学者罗樾(Max Loehr,1903~1988)学习。罗樾是研究中国古代青铜器、玉器、绘画的权威之一,在1960至1974年间曾任哈佛大学东方艺术史教授。

1967年,蓝理捷哈佛毕业后进入纽约哥伦比亚大学,开始了他的研究生学习。有意思的是,他的两个学位是商业与国际关系。蓝理捷的父亲常常会问他,这三个完全不搭的专业学完,你将来想要做什么工作呢?

1969年,蓝理捷毕业之后,与未婚妻结婚,两个人去到了欧洲生活。当时欧洲的一位朋友介绍他们认识了英国苏富比拍卖行的总裁。“当初艺术市场发展非常快,在那个年代大家雇人的标准跟今天完全不一样。”蓝理捷回忆道,“那个时候比较遵循老朋友介绍的关系。比如,介绍人说,这个孩子很不错,以后会有成就,可以先进公司再学习专业。那你就能获得一个职位。”

( 古董经纪人蓝理捷 )

( 古董经纪人蓝理捷 )

就这样,在朋友的介绍下,蓝理捷进入了英国苏富比拍卖行工作。第一个职位是在会计部门,工作事无巨细,什么都做。但在蓝理捷看来,这个职位可以让他与公司各个业务部门有交往,对任何他觉得有兴趣的艺术品都可以坐下来仔细研究。“在所有艺术门类中,我之所以会对中国艺术品热爱,是它们真的很漂亮,那种美感能吸引你坐下来静静地观看。”蓝理捷说道。

那个年代购买中国艺术品的主要群体集中在美国、欧洲,包括瑞典,当时瑞典国王是研究中国艺术方面的专家。到上世纪70年代中后期,日本的购买力呈上升趋势。但这个时期购买中国艺术品的收藏家数量大概只占到3%左右。印象派与Old Master的绘画作品是主流。蓝理捷说,对于每个国家的收藏家来说,他们都有很集中的偏好,像荷兰人、法国人甚至美国人,他们喜欢的是18世纪中国的外销瓷,因为在平时的历史书里都比较熟悉;日本人、欧洲人相对喜欢早期的陶瓷和佛像。出土的冥器在当时非常昂贵,清代的乾隆珐琅彩反而便宜,不像今天被拍出天价。

( 左至右:商代晚期青铜卣,商代晚期青铜盂,商代晚期青铜鼎 )

( 左至右:商代晚期青铜卣,商代晚期青铜盂,商代晚期青铜鼎 )

70年代初,苏富比拍卖行要在洛杉矶开设分公司,这个任务交给了蓝理捷。他提出了一个要求,就是在完成公司的建立后,要回到总部,进中国瓷器及工艺品部门。“我从洛杉矶回到伦敦后,他们满足了我的要求,但把薪水减到了1/3。不过我仍然觉得这是最愉快的一段时间,我看到了很多私人收藏。从詹姆斯·基德尔(James Kiddell)前辈那里受益匪浅。”

蓝理捷到苏富比的时候詹姆斯·基德尔已经在这工作差不多50年了。当时的拍卖,瓷器的数量相对比较多,约占到80%,只有一小部分的玉器和铜器。每次要写拍卖图录的时候,要求必须了解,每件东西跟它同类最好的比较到底有什么不一样。当时詹姆斯·基德尔告诉蓝理捷:“你除了要比较最好的之外,还要比较那些比较糟糕的,甚至要去跟那些仿品来比较。”所以詹姆斯·基德尔自己有一个所谓的“黑美术馆”,专门收集一些不对的东西,列入黑名单,这样方便大家做参考。蓝理捷说,这个比较的过程是学到最多东西的时候,远胜过书本。

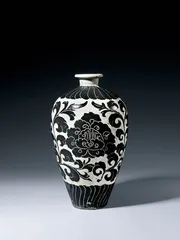

( 磁州窑剔花黑彩梅瓶

北宋

现为私人收藏磁州窑是我国古代北方最大的一个民窑体系,也是著名的民间瓷窑,窑址在今河北邯郸磁县的观台镇与彭城镇一带,磁县宋代属磁州,故名。磁州窑创烧于北宋中期,并达到鼎盛,南宋、辽金元、明清仍有延续。磁州窑以生产白釉黑彩瓷器著称,开创了我国瓷器绘画装饰的新途径。 )

( 磁州窑剔花黑彩梅瓶

北宋

现为私人收藏磁州窑是我国古代北方最大的一个民窑体系,也是著名的民间瓷窑,窑址在今河北邯郸磁县的观台镇与彭城镇一带,磁县宋代属磁州,故名。磁州窑创烧于北宋中期,并达到鼎盛,南宋、辽金元、明清仍有延续。磁州窑以生产白釉黑彩瓷器著称,开创了我国瓷器绘画装饰的新途径。 )

1973年,已成为纽约苏富比中国艺术部门总裁的蓝理捷和伦敦苏富比总裁朱汤生,一起筹备了香港的第一次拍卖。谁能想到,刚开始的几年里,香港其实是没有办公室的,只有电话没有常驻的人员,每次都是蓝理捷跟朱汤生两人约定一个月在香港工作三个星期,然后再回到各自的城市。“我当时在纽约、朱汤生在伦敦都有自己的工作。我们就这样每个月飞到香港,坚持了很多年,形成规模之后才设立办公室。”蓝理捷回忆。

不管在纽约、伦敦,还是香港,蓝理捷认为,当时做中国艺术品拍卖,最大的困难就是要找到好的古董,三地都面临同样的问题。在香港的第一次拍卖,有英国人介绍了一些当地的收藏家,赵从衍、胡惠春等人,他们当时提供的货品到今天看来,仍是一等一不可多得的精品,拍卖获得了成功。然而到了第二年,1974年遇到石油危机。蓝理捷说:“那次非常严重。4、5月的时候我们因为石油危机,整个艺术品市场顿时垮掉,可以说是跌至谷底,一直到1982年左右才回到1973、1974年的水准,中间花了很多时间来恢复市场的信心。”

( 钧窑紫斑纹碗

金代

现为私人收藏钧窑属于窑变系的瓷器,理论上讲,它的呈色在入窑之前不能控制,古人对钧窑有这样的赞美,“夕阳紫翠忽成岚”,就是说颜色发生了变化。所谓“窑变”是指入窑后,在烧造中才产生的变化,行话说,“入窑一色,出窑万彩”,就是钧窑的本质。 )

( 钧窑紫斑纹碗

金代

现为私人收藏钧窑属于窑变系的瓷器,理论上讲,它的呈色在入窑之前不能控制,古人对钧窑有这样的赞美,“夕阳紫翠忽成岚”,就是说颜色发生了变化。所谓“窑变”是指入窑后,在烧造中才产生的变化,行话说,“入窑一色,出窑万彩”,就是钧窑的本质。 )

80年代,苏富比面临一次重大的转折,这也成为蓝理捷人生的一大转身。1982年拍卖行卷入债务危机,为了减少损失,公司进行了全球裁员,同时被迫停止了美国洛杉矶以及伦敦贝尔塔莱维亚区(Belgravia)的拍卖业务,总部也搬离了纽约麦迪逊大道。这段时间面临着Swid和Coggan的敌意收购。直到1983年,阿尔弗雷德·陶布曼(A.Alfred Taubman)与一群投资者收购了苏富比。蓝理捷当时任纽约苏富比的总裁,手上也有股份,陶布曼向他买下这些股份。有了资金之后蓝理捷毅然退出,成立了以自己名字命名的艺术品画廊。

自己的画廊

( 龙泉窑青瓷鱼耳瓶

南宋时期

现为私人收藏浅盘口,筒形长颈,斜肩筒腹,圈足。颈两侧装饰鱼耳,施厚青釉,釉层匀净致密。 )

( 龙泉窑青瓷鱼耳瓶

南宋时期

现为私人收藏浅盘口,筒形长颈,斜肩筒腹,圈足。颈两侧装饰鱼耳,施厚青釉,釉层匀净致密。 )

蓝理捷的画廊位于纽约东五十七街上,非常容易找到。画廊以深绿色作为主色调,沉稳而不失活力。里面有序地摆放着一些古董,有瓷器、铜器、玉器、佛像,但都是高古作品。能看得出这是蓝理捷的偏爱。他向我回忆着,当时不愿继续留在苏富比,也是看到公司正在转变。自己做总裁的时候,需要做很多行政方面的工作,要和律师联络,要跟会计师沟通。有自己的公司后,可以重新回到最初的状态,每天都可以面对欣赏自己喜欢的艺术品。

蓝理捷的画廊擅长研究宋代的艺术,以及宋以前的青铜、玉器。明、清瓷器偶尔会有,但不会太偏向清代部分。他说:“当然,每个人都知道现在乾隆的东西很贵,做生意看重利润,这个没有错,但同时也要做一个平衡。我认为今天的市场是颠倒过来的,乾隆的东西虽好,但有很多高古的作品其实很重要,不管是美学角度还是从历史的角度看,它们具有很重要的地位,不能说因为他们的价钱没有乾隆瓷器这么高,就不去进行这部分收藏的领域。

( 铜鎏金观音菩萨像

唐代 8 世纪左右

现为私人收藏

唐代的佛像以丰腴为美,面庞圆润,衣纹线条自然,繁而不乱。唐代菩萨造像最常见的样式为,三段屈曲式,从胸部到腰际形成突出的弧线,并配以造像的外轮廓和帔帛的曲线,也成三折式样。 )

( 铜鎏金观音菩萨像

唐代 8 世纪左右

现为私人收藏

唐代的佛像以丰腴为美,面庞圆润,衣纹线条自然,繁而不乱。唐代菩萨造像最常见的样式为,三段屈曲式,从胸部到腰际形成突出的弧线,并配以造像的外轮廓和帔帛的曲线,也成三折式样。 )

蓝理捷说,如果我今天要赚大钱的话,我可以做银行家,去华尔街做股票生意就可以了。但是今天在艺术市场就必须以艺术为主,而现在的拍卖公司最大的问题是,成为奢侈品的生意人,不是艺术品的引导者。这也是我为什么出来自己做一个古董商的原因,我能够每天欣赏很好的艺术品,这是我工作的动力。在艺术品里面学到美感和美学比买到最贵的东西要来得重要。只有小孩子才会觉得最贵的东西是最漂亮的。

25年前,蓝理捷在苏富比工作的时候认识了一个在美国得州的中国藏家,开了画廊之后,有机会去拜访他。在这位收藏家的藏品里有一件汝窑的钵,当时中国的汝窑还没有发现,蓝理捷很果断地将它买下。历史上,汝窑大约共烧造了20年左右,传世品极少。由于文献记载不详,遗址出土甚少,汝窑窑口在哪儿这个问题曾经一直困扰着古陶瓷研究者。自20世纪50年代开始寻找汝窑,直到80年代才在河南省宝丰县发现。经过数十年考察,终于在河南宝丰县清凉寺村找到了为北宋宫廷烧造的御用汝瓷的窑口。1987年,河南文物考古研究所对宝丰清凉寺汝窑遗址进行试掘,首次发现了为北宋宫廷烧制御用汝瓷的窑口。“全世界大概只有八十几件汝窑瓷器,我等于又加了一件,当时是非常兴奋的发现。”蓝理捷说道。

( 玉老虎一对

战国时期,公元前5 世纪/ 前4 世纪

现为克利夫兰艺术博物馆藏

春秋战国时期是玉器的青年时期。这个时期,玉已走入上层社会。孔子认为:玉有德,而珉无德,等于孔子给玉做了一个结论,玉是君子的化身。孔子的这番言论等于将玉人格化,把玉纳入一种道德规范。此后,玉器走向神坛,从早期的神玉文化、礼玉文化发展到春秋战国时期的德玉文化。 )

( 玉老虎一对

战国时期,公元前5 世纪/ 前4 世纪

现为克利夫兰艺术博物馆藏

春秋战国时期是玉器的青年时期。这个时期,玉已走入上层社会。孔子认为:玉有德,而珉无德,等于孔子给玉做了一个结论,玉是君子的化身。孔子的这番言论等于将玉人格化,把玉纳入一种道德规范。此后,玉器走向神坛,从早期的神玉文化、礼玉文化发展到春秋战国时期的德玉文化。 )

从拍卖行的职业经理人到成为自己画廊的主人,蓝理捷身份的转变,最大的变化是有了比较多的选择空间。“现在我可以把自己最喜欢、最好的东西放在画廊里面。在苏富比的时候,如果人家给你100件东西,你很难说我只要这两件,其他的统统不要;另外,你可以对手上的艺术品做深入研究。在拍卖公司的时候,征集来的东西,三个月之内一定要卖掉,没有时间让你做深入了解。比方说现在我们正在准备明年‘中国的银器展’,手上有几件银器,我们就有机会看怎么做比较、研究来呈现这样一组东西。这是很有意思的工作。”

在蓝理捷看来,每件东西都有它不一样的故事。有时候是在拍卖或展览中看到买下的,有时候是藏家们花了50年的时间收藏最后交给蓝理捷来出售。15年前蓝理捷有机会看到一件商代安阳青铜觥,这是一种盛酒器,流行于商晚期至西周早期。全器做成动物状,头、背为盖,身为腹。蓝理捷一见到就知道这件东西非常重要,因为另外相似的东西在赛克勒博物馆、布鲁克林美术馆都有参照。这件青铜觥的第一个收藏家是在1948年从上海买来的,蓝理捷认识这个收藏家,70年代的时候,从拍卖行再次买下。

蓝理捷说,现在有这样一群人是很愿意来欣赏艺术品的,从艺术品的角度看世界。这跟经济走向趋势不太一样,我觉得这是中国未来的一个走向。当人富有了之后,有了时间就会回头看自己的东西,从自己的古文明来学习。 画廊漂亮苏富比香港蓝理艺术品转身