画里,画外

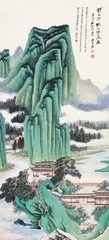

作者:李晶晶 ( 《蜀山春晓》(1953年) )

( 《蜀山春晓》(1953年) )

每年开春,大家总喜欢对上一年各类艺术品的价格进行总结排名,以此来展望新的一年可能出现的价格走势。在对20世纪绘画作品的前10名排行中,出现了一个有趣的景象:张大千一人独占5席,其中创作于1968年的绢本泼彩《爱痕湖》以1.008亿元的价格位居榜首。其他5席分别被傅抱石、徐悲鸿、齐白石等画家分得。张大千作品的市场号召力,会是一个偶然吗?

时间倒回到1968年。墨西哥第19届奥运会前夕,时任台北驻墨西哥“大使”的陈质平因这一国际体坛盛会,作为驻节东道国的代表,为会前诸多涉外事宜频繁地往返于台北与墨西哥之间。陈质平(1906~1984)是著名的外交官。抗战时期,他负责打通中国的生命线——“滇缅公路”直至抗战胜利。1949年8月,升任驻菲律宾全权大使。此时蒋介石已经下野,在去菲律宾与基里诺总统的会晤皆由陈质平安排。其后历任阿联酋“大使”、驻利比亚“大使”、驻墨西哥“大使”。在当时陈质平属于台前幕后都担当重要角色的人物。

这一时期,张大千也多次访台。以陈质平的身份,及张大千当时和国民政府的关系,两人机缘相聚,大千赠予画作《蜀山春晓》,并题上款:“浓绿堆鬟尚嫩寒,春来何处强为欢。故乡无数佳山水,写与阿谁着意看。癸巳春日。大千居士写并题。质平仁兄法家正之。大千张爰。”据陈质平子女回忆,大千先生赠画具体日期难考。只是记得父亲得佳作后,极为珍爱,妥善保存,生前极少示人。此件作品在历经半个世纪后,品相依然完好,画面色鲜耀目,清丽如新。

此幅画作并非相赠之时所创作。1952年8月,大千先生举家自香港移居南美,寓阿根廷曼多萨,筑“呢燕楼”以居。虽身处万里之遥,他仍好近探远访,不时远游。1953年3月初,张大千去到美国纽约,晤旧交,赏书画,赴波士顿参观其博物馆珍藏的中国书画。返回曼多萨不久,又于5月上旬应于右任之邀往台湾举行画展。

“这幅《蜀山春晓》署年‘癸巳春日’,应该是大千先生从美国回到阿根廷寓所,直至赴台湾前完成的。”香港苏富比中国书画部主管张超群告诉我,在拿到这件作品后,曾做过详细的比对和研究。他说:“大千先生这次访美行程仓促,居停短暂,不应是在纽约完成。再者,他在参观哈佛大学中文图书馆时,馆长特意展示馆藏《内江县志》,先生故乡的历史、人文风土渊源皆记录于此,怀乡之情油然自生。所以可以看到,本幅题诗所及正是‘故乡无数佳山水’,显然是触景生情,于是寄乡愁、家国之思于笔墨之间。”

( 《黄海松云》(1938年) )

( 《黄海松云》(1938年) )

1953年,张大千曾寄赠义弟张目寒画作《移家图》卷上有诗:“且喜移家深复深,长松拂日柳垂荫;四时山色青宜画,三叠泉声淡入琴。”当画作寄到台湾后,溥心畬看后在跋上曰:“莽莽中原乱不休,道穷浮海尚傲游;夷歌卉服非君事,何地堪容呢燕楼。”多年知交,一语道破大千心中所思,纵使寄情于家乡山水佳景入画,但远涉天涯,又有谁能共享呢。

本幅《蜀山春晓》完成后不久,张大千即返亚洲,在日本停留数月,所以可以看到这件画作采用了日式装裱,出自“大风堂”规格样式,携付当地装池。画家亲署画题于裱背,自存赏玩,没有公开。日本装裱的最大特点就是将天地压缩得较短。中国的“宣和裱”,即便是一幅小画也会扩大。这是由于日本习惯坐榻榻米,视线低,中国厅堂高、阔而形成的。“大风堂”则是张大千的斋号。张超群介绍说:“张大千在大陆和去到巴西后,都有养裱褙师傅为他裱画。在日本也有专用的最好的裱画大师——目黑三次。张大千绘画的材料都是自己的,有专用的纸,上面落有大风堂水印。”

( 《湖光山色》(1949年) )

( 《湖光山色》(1949年) )

张大千不仅是画本身好,他对所有与绘画相关的用品都非常讲究。20世纪的画家当中,对这方面特别在意的是张大千与吴湖帆。张超群说:“这或许与他们收藏古画有关,这两位先生也是近代中国古画收藏非常重要的人物。通常平素看到一些老的材料,像老的绢或是手卷上的包首都会特意留下。可能那张古画很普通,但这个包首是明朝的,他们会把东西买回来。不是要里面的部分,而是要外面的部分,以老包首配另外好的古画,去了火气,看着才舒服。”

陈质平对张大千相赠的这幅画作珍爱有加,同时也因为常年驻外工作,时常会搬动住所,因此这件《蜀山春晓》鲜有打开。画面如新,外面的裱工也是原装原裱,仅画轴外部份稍有损耗,想来是在赠送前画家携此画外游时摩擦所致。张超群说:“我们在查阅大量资料后发现1956年的出版里有这张画,当时上面还没有上款。从时间来推断,大千画好以后很喜欢,一直保留在身边,直至60年代末赠予陈质平。”

( 《湖山清夏图》(1947年) )

( 《湖山清夏图》(1947年) )

《蜀山春晓》是张大千继1949年所作《峒关蒲雪图》对“没骨山水”做总结后的新演绎,很显然个人面貌更加鲜明。“没骨”是中国画技法的名称,指不用墨线勾勒,直接以大块面的水墨或彩色描绘物景。用这种方法画出来的山水画,被称之为“没骨山水”。张大千的“没骨山水”风格见于30年代中期,具署年的以1934年为最早,当时技法已经颇为成熟,是初涉者所不能达到的。按此推断,张大千创作“没骨山水”这类作品的时间应向前移。

到1935~1936年,张大千已经对这种风格运用自如。笔下所出,形式或手卷,或成扇,或条幅,选题或《华山云海》,或《巫峡清秋》,或《黄海松云》,现在多有所见。这类作品的题款上,他多述及画风的渊源家学,可见上追张僧繇(500~550年)、杨昇(714~743年)以及王诜(约1064~1100年)。张超群说,现在传世画迹中并无公认可信为张僧繇的作品。唐代开元时期的宫廷画家杨昇也无可靠的真迹流传。其名作《峒关蒲雪图》也仅从明代董其昌的临本重现,成为近代画家研习“没骨山水”的范本,如吴湖帆、刘海粟都有临本。

( 陈质平(左一)与时任美国副总统尼克松 )

( 陈质平(左一)与时任美国副总统尼克松 )

张大千藏有董其昌的临本两件,纸本、绢本各一,他的没骨山水应是取法于董其昌临本,后参证画史资料所记载,透过个人的感悟,以及目遇古书画积累而得的见识,创作出赋予个人面貌鲜明的画风,而非刻本式样的临摹。

张超群说,这幅《蜀山春晓》可以说是张大千的一个高峰时期的作品。我们先且不去谈他的泼彩作品,因为那个大千已经离开中国大陆,是50年代晚期到60年代初才发展起来比较新的、比较抽象的跟西方有一定渊源的创作风格。大千先生从中国传统绘画里面吸收养分,然后变成他自己本身的面貌,有古有今,这是他最厉害的地方。如果说张大千的没骨山水在30年代尚属摸索阶段,笔下所出仍没完全摆脱临本的框架,那么到1947年的版本在整体效果上已经“远董近张”了。至于《蜀山春晓》已全然烙印上张大千个人的标识,其构图布局复杂而层次有序,设色由绚丽归于清朗雅淡。

( 天女散花

创作时间:1935年

设色纸本 长:167厘米,宽:72厘米

此幅《天女散花》有张大千自署年款:“乙亥(1935年)二月”。这一时期仍属张大千绘画创作从师古人转为师造化的时期,无论清、明、元的笔墨情韵,抑或宋、唐、晋的气象意境,上下千年,张大千都能“溶古人而有我”,做到融会贯通而自成风格。张大千临古与鉴古堪称现代中国画史上可笑傲古人的一大奇观。在人物画创作方面,上世纪30年代之初,张大千开始探索较为工致的人物画画法,其绘画风格由追摹陈洪绶转向明代吴门的唐、仇,加之游历日广,得观诸多唐宋名迹,亦吸收了不少唐宋绘画的特色,因而造就这一时期兼工带写的人物画风格。这幅《天女散花》描绘天衣飞扬的女仙,手持莲瓣,“散尽天花”的景象。所绘人物气象安详娴静,造型雍容华贵,线条的运用圆润自如,转折之处则顿挫有力且富节奏感,整幅作品尽显唐人气度,正符大千自题“拟唐人壁画笔法”之意。

画中之女子,可能为朝鲜少女池春红。这位早在1927年就结识了的艺伎,因为在游金刚山期间朝夕相对,又喜爱书画,所以颇得张大千欣赏,以致最后两人竟私订终身。此后一直到1939年,池春红因反抗日寇非礼被杀,甚至到张大千逝世,池春红的形象屡屡出现在张大千的笔下,或出以古代仕女,或出以仙佛人物,或出以摩登小姐,如其1944年所作《红拂女》(自题为“惊才绝艳”),画中人即池春红。不过,以壁画之法——而且是敦煌行前的壁画之法——渲染描绘的恐怕只有此件。 )

( 天女散花

创作时间:1935年

设色纸本 长:167厘米,宽:72厘米

此幅《天女散花》有张大千自署年款:“乙亥(1935年)二月”。这一时期仍属张大千绘画创作从师古人转为师造化的时期,无论清、明、元的笔墨情韵,抑或宋、唐、晋的气象意境,上下千年,张大千都能“溶古人而有我”,做到融会贯通而自成风格。张大千临古与鉴古堪称现代中国画史上可笑傲古人的一大奇观。在人物画创作方面,上世纪30年代之初,张大千开始探索较为工致的人物画画法,其绘画风格由追摹陈洪绶转向明代吴门的唐、仇,加之游历日广,得观诸多唐宋名迹,亦吸收了不少唐宋绘画的特色,因而造就这一时期兼工带写的人物画风格。这幅《天女散花》描绘天衣飞扬的女仙,手持莲瓣,“散尽天花”的景象。所绘人物气象安详娴静,造型雍容华贵,线条的运用圆润自如,转折之处则顿挫有力且富节奏感,整幅作品尽显唐人气度,正符大千自题“拟唐人壁画笔法”之意。

画中之女子,可能为朝鲜少女池春红。这位早在1927年就结识了的艺伎,因为在游金刚山期间朝夕相对,又喜爱书画,所以颇得张大千欣赏,以致最后两人竟私订终身。此后一直到1939年,池春红因反抗日寇非礼被杀,甚至到张大千逝世,池春红的形象屡屡出现在张大千的笔下,或出以古代仕女,或出以仙佛人物,或出以摩登小姐,如其1944年所作《红拂女》(自题为“惊才绝艳”),画中人即池春红。不过,以壁画之法——而且是敦煌行前的壁画之法——渲染描绘的恐怕只有此件。 )

张大千的前半生在大陆,“以古为师”,“以自然为师”,后半生在海外“以心为师”。《蜀山春晓》画里画外的故事,只是他艺术的一个反应点。张大千喜欢交际,心活眼宽,是一位画家,更是一位出色的交际家,因此成就了他与众不同的艺术。艺术市场那看似偶然的高成交和独占5席的排名,有着它必然的因素。■

( 峨眉接引殿

创作时间:1948年/设色纸本

长170.5厘米,宽78.5厘米

中国绘画史上,青绿山水和浅绛山水平分秋色,共享中国古典绘画的黄金时代。宋元文人画兴起后,因为文人特有的审美意识而形成了“水墨为尚”的风气,几乎完全取代了山水中的颜色,在近代大家群体中,只有张大千一任致力重建“青绿之美”。 ) 画外画里

( 峨眉接引殿

创作时间:1948年/设色纸本

长170.5厘米,宽78.5厘米

中国绘画史上,青绿山水和浅绛山水平分秋色,共享中国古典绘画的黄金时代。宋元文人画兴起后,因为文人特有的审美意识而形成了“水墨为尚”的风气,几乎完全取代了山水中的颜色,在近代大家群体中,只有张大千一任致力重建“青绿之美”。 ) 画外画里