Diva扎哈在广州

作者:钟和晏

激进主义的防卫

2月25日那个暖和的下午,扎哈·哈迪德正坐在广州富力君悦大酒店总统套房的客厅沙发上,一头金黄色的头发,黑色紧身长袖上衣和黑色打底裤,深蓝色的三宅一生褶皱外套罩在外面。她确实非常胖,看到我的目光落在她手上蝴蝶结形状的镶钻大戒指,她冲我会心地微笑了一下。

有两个年轻人站在客厅入口处,一个剃平头、穿黑西装、白衬衣,还有一个是光头,穿米色西装,都是低调干练的形象。扎哈·哈迪德出现在公共场合的时候,很少身边没有一两位男助手跟随左右,我想其中一位应该是传说中一天要消耗三块手机电池的罗杰·豪伊。

我面前的白色文件夹里有一份扎哈·哈迪德建筑师事务所(ZHA)项目的详细列表,自从1990年以来,总共25个建成项目、15个在建规划项目和35个待定项目,排在完成建筑列表最后一行的就是广州大剧院。虽然大剧院去年5月份就已经开幕演出,这次由扎哈莅临的“广州大剧院全球鉴赏”是ZHA事务所为之组织的第一次全球发布活动。

上个世纪80年代成立事务所以来,大概有10多年时间,扎哈·哈迪德始终是一位“纸上建筑师”,到1999年底,她的建成项目还只有德国莱茵河畔威尔城小小的维特拉消防站和柏林IBA住宅。当时她已经不是籍籍无名,但她的名声更多来自她的个性和那些没有被建造的建筑。

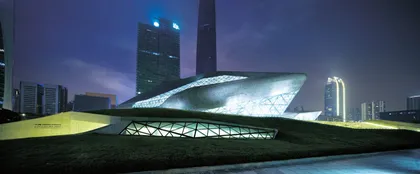

( 广州大剧院是ZHA在中国的首个

建成项目 )

( 广州大剧院是ZHA在中国的首个

建成项目 )

ZHA伦敦办公室在伦敦克勒肯维尔(Clerkenwell)绿保龄球巷一座两层的红砖楼房中,原先被用做政府的公立小学。1985年,凭借香港顶峰俱乐部竞赛获得的奖金,她租下了旧学校的第九号房间,称之为第九工作室,她的成员只有5个人。现任ZHA北京工作室总监大桥(Satochi Ohashi)是最初的成员之一,他曾经对我说:“那时候因为没有项目,我不得不靠帮其他事务所做些设计来维持生计。”

有很多年,扎哈就坐在第九工作室的中间,安静地画她的手绘图。现在,总共约400名员工的ZHA事务所已经占据了整幢楼房,但那里的气氛似乎仍然是学校式的,所有人一排排地坐在长条桌前,面对着一台台苹果电脑。他们是来自世界各国的建筑师,大多数年龄在30岁以下,被简单地根据项目地理位置划分成中东、远东、欧洲、北美等小组。

( 广州大剧院夜景 )

( 广州大剧院夜景 )

ZHA通常是通过公开竞赛来获得项目,尤其在欧洲,公共建筑要求举行公开竞赛来选择建筑师。他们大概每年参加30场竞赛,每个周而复始的过程用6到7周的时间。如果赢得某项竞赛的可能性增大了,几十个人会集中到那个项目上去,尤其在截稿期迫近的时候。

按照项目类型和规模变化来看,她实在不是一位挑剔的建筑师,从音乐厅、艺术博物馆到滑雪跳台、高架桥和缆索铁路车站,从Alessi的花瓶、LV的皮包到WMF的餐具、Melissa的鞋子。她为英国家居品牌Established & Sons设计的硅树脂Aqua餐桌的价格是20万美元一张,看起来像是伦敦水上运动中心的屋顶。她还为“宠物店男孩”巡回音乐会设计了全套方案,与菲德里克·弗拉芒(Frederic Flamand)合作了多媒体现代舞剧《变幻城市》(Metrapolis),一个充满城市生活喧哗与节奏的流动梦幻城市。

( MAXXI内部的流动空间 )

( MAXXI内部的流动空间 )

现在,她被称为建筑界的“第一夫人”,继2004年获建筑最高奖项普利兹克奖之后,去年10月份又以罗马21世纪艺术博物馆(MAXXI)获得英国皇家建筑师协会颁发的斯特林奖(Stirling Prize)。在伦敦,160米长的蝠鲼形(Manta Ray)结构奥林匹克水上运动中心的建造已经接近尾期,作为一种荣归故里的方式,这位出生在巴格达的建筑师又获得了设计伊拉克中央银行总部的委托。

我向扎哈·哈迪德说起去年5月份在北京见到她的合伙人帕特里克·舒马赫(Patrik Schumacher),采访中他说:“ZHA的所有项目都包含有机流动的形式,一切都统一在参数化设计的主题下。”

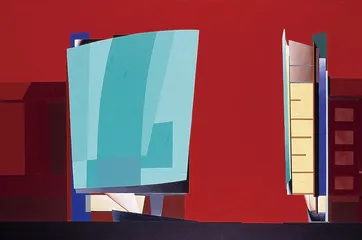

( 罗马21世纪艺术博物馆MAXXI )

( 罗马21世纪艺术博物馆MAXXI )

“参数化设计是他的‘孩子’,不是我的。我现在仍然不用电脑工作,最多只用手机。”扎哈·哈迪德飞快地打断我说,她的声音听起来很厚重,粗糙而嘶哑。这时候,身穿天蓝色衬衣、面带迷人微笑的帕特里克·舒马赫走进客厅,坐在扎哈身边。扎哈转过脸去笑着对他说:“我正在说,参数化设计是你的孩子。”

“哈迪德对建筑的最大贡献在于促进了空间连接技术的发展,包括图表处理、空间概念和居住形态的创新,不仅仅着眼于表达建筑艺术概念,更多是一种新型空间的创造。”帕特里克·舒马赫在《激进主义的防卫中》文章中这样评述他的事业搭档:“从图表操作、多种多样的过度失真、结构上的改变、破裂以及变形,最后我们得到了一个崭新的空间概念——磁空间、微粒空间和变形空间。它们代表了一种现象,那就是人的生存空间已不再只是聚集在轴心和边缘,也不再有明显的地域界限。”

( 伦敦伊芙琳格雷斯学院 )

( 伦敦伊芙琳格雷斯学院 )

一开始,扎哈·哈迪德就代表了20世纪建筑前卫的设计思潮,一个个从传统的笛卡儿坐标中解放出来的自由空间,充满着能量,不同体块之间的巧妙结合及其流动感和力量感。一种简单的建筑评论分类把她的创作先后分为“动态构成”的“塑性流动”两个时期——早期以三角形、楔形和长弧形等方向感极强的几何形为主,用冲突、叠加、倾斜和错位等手法完成充满冲击力和不稳定感的动态形体。然后出现了软化的倾向,尖锐的几何形变成了不规则的、非几何的连续曲面,运动感和流动感不是由线条的多少,而是由建筑体量表现出来。体量从地面升起,不同的方位有不同的形状,流动的几何图形短暂凝固成一个形状。

通常扎哈·哈迪德自己画一些手绘的草图,灵感受基地力量激发的一些线条和体块,然后,几个建筑师把她的手绘图转换成二维平面图、三维效果图或者立体模型。在20世纪90年代3D建模软件出现在扎哈·哈迪德的办公室之前,她的建筑语言已经成形,但她的方案被认为是无法建造的,ZHA事务所也很难为她歪斜的、多视点的设计建立模型,把木板弯曲成曲线的条板或薄片。帕特里克·舒马赫说过,当时制作模型的时候甚至求助于造船工程师,因为造船工程师在建造船体外壳时需要用到弹性曲线。

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

也许是一个幸运的巧合,电脑辅助的设计软件恰逢其时地出现了,ZHA最早使用的是为苹果电脑设计的Model Shop程序,到90年代末他们转向Maya。虽然扎哈·哈迪德自己不喜欢用电脑,但是电脑设计图似乎特别有利于她发展自己的建筑学语言,发展作为新世界缩影的哈迪德式建筑,无论这些缩影是真实的还是虚幻的。她可以被认为是数码建筑时代的先驱,无论如何,一个建筑评论的共识是“电脑只是帮助她实现已经预先存在视像的工具,而不是创造了她的美学”。

89度的世界

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

从20多岁开始,扎哈·哈迪德就偏爱引人瞩目的打扮方式,雷姆·库哈斯回忆他们在伦敦建筑联盟学院那个年代时说过,“她那时候很受人瞩目,因为她穿衣的方式迫使你去注意她”。丹尼尔·李布斯金在他的《破土》中也挖苦说:“扎哈有自己一套大胆作风,我上次看到她的时候,她手上拎着一个金光闪闪的皮包,材质昂贵,造型像屁股。”他还说:“她身为伊拉克女性,要在几乎还全由男性主导的建筑师世界里生存,一直很不容易。但她坚守理想,善用理念,结果行得通,她成功了。”

扎哈·哈迪德1950年出生在伊拉克首都巴格达,父亲是伊拉克民族民主党的创始人之一。1968年,她在黎巴嫩首都贝鲁特美国大学攻读数学,1972至1977年在伦敦建筑联盟学院(Architectural Associaton School of Architecture,简称AA)获得建筑硕士学位。20世纪70年代的AA在艾尔文·鲍雅斯基(Alvin Boyarsky)的领导下,是全世界前卫建筑的试验场。

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

(

扎哈·哈迪德介于抽象画和建筑表现图之间的手绘作品

)

2月25日晚上,被灯光照亮的广州大剧院连同它宝石般的切割面,在夜幕下熠熠闪光,远远就看到人们在门口排着长队。那天晚上是英国阿库·汉姆舞蹈团表演《上升之路》,开演之前,扎哈·哈迪德还会在剧院前厅举办一个鸡尾酒会。

我在剧场前厅里遇到马来西亚建筑师林履发(Frank Lee-Huat Ling)和他的妻子,他们在80年代初期在AA当学生的时候就认识扎哈。“那时候大家都不理解她的建筑,但是学校支持她,鲍雅斯基鼓励这种建筑的多样性。”林履发对我说,“现在,她的项目遍布世界各地,我想这一切是她应该得到的。她把她所有的生活都奉献给了建筑,换作其他人,可能早就放弃了。”

2月26日下午广州大剧院里的讲座,扎哈·哈迪德还是她一贯的戏剧化打扮风格,一件鲜红色的褶皱外套在身上波浪起伏,大片黑色羽毛流苏在胸前飘扬。大红外套不仅很好地掩饰了她的身材,而且让她具有一种非同寻常的气势和体量感。显然,她很享受站在舞台上居高临下的感觉。讲座开始之前,她用接近脱口秀女主持人的方式东拉西扯,用手挡着眼前灯光寻找帕特里克,嘲讽台上摆着的鲜花古板的造型。当工作人员惶恐地想取走鲜花时,她又急忙阻止了他们。

扎哈·哈迪德打出的第一张投影图片是《89度的世界》,绘制于80年代初期,她把自己此前没有机会实现的作品,将记忆中的、现实中和想象中的世界以一个倾斜的角度和非客观的关系聚合在这幅画中。画面就像是从空中俯瞰到的景象一般,脱离常规的角度扩大了各个方向的视角。伴随着疾驰的速度感,人们看到地球的弧线,城市景观裂解为不规则的几何碎片。画面中重力消失、透视扭曲、线条聚合,火箭腾空而起,呼啸而过的啸音似乎正萦绕在画面中,如同马列维奇至上主义绘画中所表现的“飞翔的感觉、金属声音的感觉,无线电报的感觉”。

然后是同一时期的香港顶峰俱乐部竞赛图,这个公开举行国际竞赛的俱乐部选址在香港的最高点,后来据说开发商破产而没有建成。扎哈·哈迪德的首奖方案是另一种类型的“地平线摩天大楼”,一座无重力的城市定向建筑,抽象的几何体块组合成剧烈和不稳定的建筑形体和空间。

即使相隔近30年的时间,扎哈·哈迪德那些介于建筑表现图和抽象画之间的画作中所包含的爆发性力量还是让人感到吃惊,如同星云碎片一般,图像上各平面、立面、剖面和透视相互交叠渗透,单一的中心透视被动态的多视点透视所取代,可能是三四个角度的透视画面并置在一起。那些具有强烈动态的形式与构图把“空间时间化”了,表现建筑最有运动感和速度感的瞬间姿态,以此暗示时间的存在。

所以,当扎哈·哈迪德说“我的作品在二三十年前就形成了,我属于超数字化之前设计”,这也不失为事实。在参数化设计出现之前,她已经用平面画图形式表现三维的观念。“一切都开始于我想通过不同的方式表现我的方案,人们用乏味的平面做乏味的建筑,我对建筑有不同的认识,所以惯用的表现方法并不适合我。当我意识到可以重新组织平面的时候,我受到很大的启发,如何让平面动起来,不仅仅是一层而是任何一层平面,从约束中解放出来。这种解放并不是从重力中解放,而是从现存的秩序中解放,由此产生新的秩序。这意味着如何利用空间和创造空间,这就是从马列维奇和至上主义中所学到的。”

从重新解释马列维奇的构造理论开始,扎哈·哈迪德开始用抽象概念构筑她的建筑,她重新构造了房子、窗户、房顶、墙壁等各区域的功能,用界限、平面、体积切割等方式对各处分割,这是得益于构造以及概念的开放性。香港顶峰俱乐部表现图还是一种破碎的中心透视,到了维特拉消防站的表现图就是共时性的多视点透视了。

维特拉消防站是扎哈·哈迪德的第一个完成建筑,最初维特拉(Vitra)家具公司的CEO罗尔夫·费尔鲍姆(Rolf Fehlbaum)只是想请她设计一把椅子。这个公司厂区内部的小消防站由一系列的墙面和平面构成,水平的和垂直的碎片收缩和扩张产生出不同的体块。锐利的刀刃状的房檐,外壁是倾斜的,开口部位是斜向的切削状,三个相似三角形的锐角并排重叠在一起,而且具有向锐角的顶点方向流动的动感。虽然是混凝土构筑的建筑,却表现得轻盈而近乎透明。

就像帕特里克·舒马赫曾经评价的:“对结构的创新运用上,维特拉消防站得到了很好的体现。她将代表类型和构造类型按时间分类,并引入了一些构造上的改革,这些是无法用建筑理论来解释的。”

目前为止,ZHA事务所已经建成的最大项目是去年秋天开幕的MAXXI,也是罗马第一座当代艺术馆。它的建筑基地是一座荒废的旧军营,根据场地的能量,采用了平面延伸技术,整座建筑几个长条状的体量如波浪般流动,将走廊、交流空间、庭院和城市结合在一起。它没有主立面,也没有真正意义上的正面或者背面,外部和内部的流线遵循着整体的几何体漂流,其中最生动的部分是从三层楼上伸出的悬臂式画廊,构成整个汇合、冲突和动态的区域。它被解释为一种“城市嫁接”,基地的第二层皮肤,有时和地表结合在一起形成一种新的地表。

如果对比扎哈·哈迪德1998年为MAXXI用墨水画的草图与现在的完成建筑,两者几乎如出一辙,就像她自己的阐释:“一开始我画很小的草图,那些图没人看得懂。有趣的是,最初的草图和设计的最后结果往往很相似,在我所有的方案中都会出现这样的情况。但这中间的过程却是很复杂的,经历了一个循环的过程。”

在讲座中,她多次把自己的草图和实际的建筑并列在一起,展示如何以抽象的方式分析城市的基本结构以及建筑与城市的关系。那些构思草图中,每张图都会表达和关注某一层次的设计概念,比如斯特拉斯堡有轨电车终端站草图,主题是场地中各种交通方式之间的交叠和转换以及行人、自行车、汽车和有轨电车等活动轨迹,通过线的排列、旋转和叠加形成场来表现基地内各种“交通流”的运动和转换。

在谈论她的设计时,她很少用“空间”这个词,而是偏好像“能量”、“场地”、“基地条件”等词,偏向城市的动态而不是建筑的静态形式。“我的建筑设计主要看城市景观,所处的环境关系,它需要探讨很复杂的空间关系,不是一个简单的角度问题。其实我的工作一直都是探索抽象的东西,数学也是抽象思维。我更多是考虑怎么把一个具体的几何图形变成新的人流方式、车流方式、房子以及城市流的方式。漂浮的结果和流动的结果几乎是同时作用的,建筑成为一种能量。”

不止一个人说起过,扎哈·哈迪德自身的能量通常也会用暴怒和咆哮爆发出来,如同火山喷发一样,突如其来的情绪转变之间没有任何过渡。这时候,帕特里克和她的助手往往会面红耳赤,同时又因为外人的在场感到有点尴尬。但是在2月25日晚上大剧院里的鸡尾酒会上,她表现出让人吃惊的和善与好脾气,一直坐在前厅一侧的红色椅子上,面带微笑地与身边的朋友聊天,即使总有人层层围观在她四周,举着相机和刺眼的闪光灯对着她不停地闪烁。■

我不在乎被称为明星建筑师

三联生活周刊:以前你说你的建筑属于未来,你现在还是这么认为吗?

哈迪德:我还是相信这一点,打破建筑传统一直是我思想的一部分。我觉得持续进行建筑研究是非常重要的,因为你不知道你会发现什么,而且你总会发现一些新的东西。每个新项目都会有新的内容要去思考,它必须给人一些独特的、非同寻常的体验——寻找动态中的平衡,复杂中的秩序,多层开放的流动空间,自由的视觉连接和移动等等,虽然我并不总是在创新。

三联生活周刊:这样的创新建筑也就比较依赖结构工程师的工作?

哈迪德:作为建筑师,你必须对一幢建筑如何运作具有基本的常识和判断力。人们好像总以为建筑师就像艺术家一样,而且很愚蠢,靠工程师那种聪明的家伙帮他来实现项目,事实并不如此。我想建筑师和工程师之间的关系就像大脑和身体一样,完全是共同紧密运作的。比如我们在罗马的艺术博物馆,它的结构就是空间,所有的墙体都是结构性的,形成一个几乎没有柱子的空间。我们从最开始就和工程师一起工作,不仅仅是机械结构,也包括机械工程。

三联生活周刊:现在你的名字总是和“明星建筑师”结合在一起,你对此反感吗?

哈迪德:我才不在乎,媒体总喜欢给任何东西一个形容词,一个标签,尤其现在这个年代。我又不是什么流行明星,天天出现在电视上。作为建筑师,你的日常生活也完全不可能像明星一样。虽然我也想过成为一个歌唱家(她的确很像歌剧中的女主角Diva),如果当初没有从事建筑师行业,我大概会选择成为歌唱家或者政治家吧。

三联生活周刊:你在伦敦的典型一天的生活是怎样的?

哈迪德:糟透了,首先天气很坏,这是你每天想到的第一件事。当然,伦敦是个很好的城市,我现在住得离办公室很近,如果我不去办公室,我的同事就会到我家来开会。有些天白天会很忙,一大堆会议,这是我很讨厌的,太耗费时间了。一般到了晚上我喜欢出门,见见朋友。现在对我来说,旅行是这份职业最难以忍受的部分了,尤其某些月份日程排得很紧,我几乎每个星期都在旅行,实在太疲倦了。

三联生活周刊:为什么你只用自己的作品来装饰你的家?

哈迪德:这样比较便宜,既然这些东西都在我手边。

三联生活周刊:在卡迪夫·贝歌剧院竞赛时期,我们可以感觉到你为你的遭遇感到愤怒。现在你在世界各地有了许多项目,你还会不时感到愤怒吗?

哈迪德:没有,那时候我也没有愤怒,虽然卡迪夫·贝是一次负面的经历,但另一方面也带给我知名度,当时有很多人支持我们。我只是经常说英国或者威尔士不怎么接纳我们,我们应该在那里有更多的存在和项目。虽然现在我们有了奥林匹克水上运动中心,格拉斯哥的交通博物馆和伦敦的伊芙琳格雷斯学院等,但我们的存在还远远不够,因为我早期的设计是对伦敦城市的一种反应,这一点很可惜。不过那样的话我的日子大概会很麻烦,他们也算是饶了我。

三联生活周刊:你有很强的个性,你的个性和建筑之间有没有相互影响的关系?

哈迪德:当然,你就是你,你的作品也一样。如果你有很强烈的愿望和特殊的研究兴趣,这会影响到你的作品。在建筑界,一个人必须有非常强烈的意志,然后才能生存下来。这实在是一项非常艰苦费神的职业,需要你全力付出。如果你很有抱负,有不断提升作品的目标,某些方面它会变成你的个性的延伸。

三联生活周刊:你对未来10年的计划是什么?更多项目,规模更大的办公室?

哈迪德:我真的不知道,至少我还没有打算退休。■ 广州建筑空间城市设计建筑设计建筑Diva哈迪德扎哈