挖掘一段属于国家的记忆

作者:李菁 ( 1944年5月20日,中国军队在云南大屯(音)训练 )

( 1944年5月20日,中国军队在云南大屯(音)训练 )

发现“宝藏”

《国家记忆》一书的主编是章东磐。很难用几句话对章东磐的身份给出一个直接明了的界定:1954年出生的章东磐,15岁参军,19岁退伍后到故宫博物院古书画组工作,在徐邦达、王靖宪、启功这样的大师身边工作,耳濡目染下,也有一手细腻犀利的好文字和一双对视觉影像敏感的“毒眼睛”,在人民美术出版社当编辑时曾拿到编辑金奖;1998年在深圳下海做生意,跟人合作卫星电话的生意。“起初5万元一台,卖不动,后来发了洪水,销量起来了,还成了全世界卫星电话的销售冠军。”章东磐现在从事军用手电筒的生意,电影《变形金刚2》和去年奥斯卡最佳影片《拆弹部队》里面的手电筒,都是他的产品。

章东磐与历史结缘则是另一个相对漫长的故事。简单说来,早年在投资云南《山茶》杂志时,他第一次开始与“滇西战场”打上交道;2003年,戏称“比崔永元早一年去昆明晒太阳”以治疗抑郁的章东磐,开始真正地进入滇西战场的田野调查,从此一发而不可收,并慢慢形成了一个小团队。

2005年,团队的摄影师牛子到美国拍摄纪录片《寻找少校》时,偶然得知美国国家档案馆里保存了很多拍摄于云南战场的照片,总数在2万张以上,而且全部免费向公众开放。章东磐后来从牛子那儿得知此讯,便一直惦记在心。这期间,又有职业建筑师晏欢加盟其中。晏欢是抗日名将潘裕昆的外孙,对于家族故事的寻找,使他不知不觉地走进了这个圈子。

筹备工作是一个相对繁琐而复杂的过程。章东磐原找到一个半官方的组织赞助,但最终未谈妥,最终他决定自己筹钱。最终4个赞助人帮助解决了经费问题:“他们是4个行业里面做得非常好的企业家,他们每人拿了10万元来帮助我。他们觉得出钱干这事儿,是个对历史负责的事儿。”晏欢则紧锣密鼓地联系在美国的住宿等生活问题,一切准备停当后,2010年春节一过,大年初二,大部队到达美国。

尽管之前已有些思想准备,但是第一天真正步入美国国家档案馆,大家还有些半信半疑。“心存杂念”的晏欢填了一张表格,搜寻他外公潘裕昆的驻印军50师攻打缅甸密支那的部分照片。几分钟后,一辆小推车停在他们的桌子旁,里面正是晏欢梦寐以求的照片。章东磐后来在序里这样记录晏欢:“他一次又一次地发出压低声音的欢呼,欣喜而神秘地告诉我:这一天,我看到自己外公穿军装的照片,超过在国内寻找十几年的总和!”

“在美国人的理念中,档案被利用得越多,越有价值,这和我们国内的观念完全不一样。”晏欢直言,这几年他在国内各类档案馆搜寻材料时,“受尽刁难甚至敲诈”。而此番体验无异于“天下掉馅饼的感觉”。“起初我们多少还有些不好意思,如果多取了几盒都小心翼翼的,瞅空偷看一下工作人员的脸色,生怕人家嫌我们麻烦。可是每次他们都主动过来问:你们还需要什么帮助?时间久了,我们也心安理得地一次要满满几车,不满意的话,再换几车。”晏欢说。

( 1944年12月13日,在缅甸八莫,密集的炮弹在早上8点30分向日军阵地倾泻。中国军队在两小时的联合攻击后开始冲锋 )

( 1944年12月13日,在缅甸八莫,密集的炮弹在早上8点30分向日军阵地倾泻。中国军队在两小时的联合攻击后开始冲锋 )

对闯入这里的这几位中国人来说,这里为他们提供的,不啻为一场饕餮盛宴。按照美国国家档案馆的规定,只要根据索引填写好表格,工作人员会把与此相关的全部文件夹、整个纸箱、整个小推车甚至几个小推车都推到眼前。从国内买的3台扫描仪一起启动,马不停蹄地工作。“刚开始几天一天最多能扫50张,后几天上升到了三四百张,到快回国的时候,有人一天扫到了700多张。”晏欢说,他们找到了2.3万张照片,但其实工作量是扫了4.6万张——因为每张照片的图片说明都在背后,必须连同它一起扫进去。

因为工作关系,章东磐与晏欢在美国国家档案馆工作了10天后回国,剩下大量的工作是由摄影师牛子、负责动态影像的邓康延等完成的。“他们朝九晚五,甚至每周有两天朝九晚九地工作。那个档案馆里有来自许多国家的研究者。在那两个月里,我相信许多人看到了这样一些中国人:他们每天在档案馆里安静勤奋而快乐地工作,既是现代化的——我们的电脑和扫描仪是档案馆里最好的;同时他们又非常节俭,每天中午开车回住处吃饭,并且没有任何一张纸不被写满字。我相信他们肯定也给档案馆各国的学者留下了深刻印象。我对这个非常自豪。”章东磐说。

( 1944年5月2日,来自夏威夷檀香山的安德鲁卢中尉教一名中国士兵握举汤姆枪的正确姿势 )

( 1944年5月2日,来自夏威夷檀香山的安德鲁卢中尉教一名中国士兵握举汤姆枪的正确姿势 )

“我们仔细研究了美国国家档案馆的规定,它不允许这些照片用于为商业宣传的广告,可以用于教育上面。”在《国家记忆》的前言里,团队们也很用心地写下了每一个曾经给他们无私帮助的普通工作人员的名字。晏欢也由衷地写下这一段话:“感谢美国通信兵和美国国家档案馆,先是冒着生命危险拍摄,又在几十年前入档保存科学分类,再为每一个感念的人敞开。这是历史的珍品,更是至为珍贵的历史态度。”

“战场体温”

( 1944年3月31日,这群中国民工奋力拖拉一个巨石碾子滚过跑道,用血肉之躯为机场铺筑道路 )

( 1944年3月31日,这群中国民工奋力拖拉一个巨石碾子滚过跑道,用血肉之躯为机场铺筑道路 )

1954年出生的章东磐,是一位新四军的后代。像大多数同龄人一样,他对战争的视觉记忆基本上集中在可怜的照片上。“实际上我们所有人心里,都没有建立基于来自原始影像的战争视觉记忆。”他说。

美国国家档案馆保存的原片,为统一大小的黑白照片。每一张图片两侧打着序列号,然后注明时间、地点、拍摄日期,“这是当时用蓝色打印机直接打到每一张照片上的”。查阅者可以戴着手套查看这些照片,对这些来自遥远东方的中国人来说,触摸这些照片,仿佛与久远的过去有一场超越了时间和空间的对话,遥远的历史,也渐渐有了体温。

( 1945年10月,在突击队指挥部,一名日本军官正被搜身,稍后将用火车押解到九龙 )

( 1945年10月,在突击队指挥部,一名日本军官正被搜身,稍后将用火车押解到九龙 )

对于外公潘裕昆带领50师参加的密支那战役,晏欢早已熟悉各种细节。“我们都知道有滑翔机参战,运送兵源、运送压路机,但我没想到,竟然能在美国国家档案馆看到一个完整的场面:起飞前的动员、讨论、开会,飞机拖着滑翔机起飞的照片……”其中有一张人物照片,背面的说明写着:“在最前面起飞的,就是这次行动的指挥官。”之前晏欢自己也写过密支那战役的文章,提到其中某一个人“发动螺旋桨、往密支那飞”,在这些照片中,他终于见到了自己笔下曾写过的这位美国空军军官,“相认”的感觉,亲切又奇妙。

还有一张照片是美军军官和中国军人一起到藏区买军马、买藏刀的照片。“如果不看照片,我们也无法想象,那年他们活动范围如此之大。”晏欢说。

( 一支经过严格训练的中国坦克部队正在待命,随时准备开赴湖南对日作战前线 )

( 一支经过严格训练的中国坦克部队正在待命,随时准备开赴湖南对日作战前线 )

对军人出身的章东磐来说,更多的是从照片中感觉到了军队内在的变化。“看到了由美军武装起来的中国驻印军的大量图片,我才知道我们是以什么样的水平对阵亚洲第一工业国的日本军队,并且在缅甸战场完全击败它。初看那个阵容,我几乎以为看到了欧洲战场的盟军。”章东磐印象最深的是一张反攻缅北时中国坦克兵的照片,“那些坦克排得像长龙一样,看到我们中国军队有这样的坦克部队的时候,就可以知道,在这个战场上,我们中国军队第二次入缅作战取得胜利已经是必然的了”。

在滇西做田野调查时,章东磐曾采访过当年的上尉张子文。“张老伯和我讲,他们原来在中央军校读书时,要进行实弹射击演习时,打几发炮弹,得由蒋先生说了算,你就知道那个时候穷成什么样子了。”

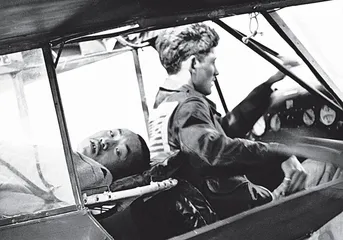

( 1944年4月1日,一名中国军队伤员躺在一架美军侦察机上,正被从缅甸北部胡康河谷的战场转动至后方的急救中心 )

( 1944年4月1日,一名中国军队伤员躺在一架美军侦察机上,正被从缅甸北部胡康河谷的战场转动至后方的急救中心 )

可是这些影像让我们看到的,则完全可以称得上是一场“扬眉吐气”的战争。“等到远征军反攻的时候,那个炮简直就是不停地打,这么大口径的炮,打完的炮弹壳堆得像山一样。”章东磐说,比实际的炮弹有威慑力的,是一种心理影响。

“我当过兵知道,那样大口径的炮大量地向对方射击,日本人的精神是会被摧毁的。其实,好多亲历那场战争的人,他们会告诉你,那些炸弹落地或者爆炸后,那些人死了,但是没有血——是被震死的,内脏震碎。我是看了这些照片,才调回头去想战场上的情景。日本人就那么几门小炮,而且当时已经没有空中优势。实际上光是打密支那,美国在空中倾泻的炮弹吨数就超过地面的20%,那就是快把地面炸没了。所以美国人是在帮我们打一场技术仗。”

( 1944年10月14日,一位年长的中国男人在满目疮痍的腾冲街头向一名美军军士借火点烟 )

( 1944年10月14日,一位年长的中国男人在满目疮痍的腾冲街头向一名美军军士借火点烟 )

让晏欢印象深刻的,是当时被标为“绝密”的第一支空降部队训练的照片。“被征召的新兵瘦骨嶙峋,几个月后,他们身着统一的美式军装,意气风发。”晏欢由此感慨,在当时的中国部队中,驻印军是最幸运的。

晏欢不能忘的,还有这样一张照片:印度的一个港口,一辆辆军车、一架架大炮被装上车,成火车成火车地运往缅甸、中国。“很多武器装备都是印度劳工帮助我们搬运的,我们也应该感谢他们曾经给予中国抗战的帮助。”“中国驻印军在印度的墓地,至今还被当地人悉心照料着,从没有被破坏,哪怕在中印两国交恶的时期。这样的善良,难道不值得我们真心感激吗?”章东磐说。

背后的故事

当年章东磐在滇西战场做田野调查时,当地老农告诉他,偶尔他们还从能刨出当年战死者的骨骸,他们就以腿骨下面是否有一双尚未腐烂的皮鞋来判别死者身份:有,是日本人;无,则是中国人。这样的细节让每一个闻者黯然心碎。“让我们的军人以赤脚上阵,与现代化的敌人玩命,本身就是奇耻大辱。”章东磐说到此,语气间不自觉多了几分激愤。

所以这一次,章东磐对照片上中国军人的装备格外注意。多少令他欣慰的是,“中国驻印军全部都是美制或英制军靴,远征军也有相当部分是在战前发放了美制胶鞋的”。但是无法回避的事实是,绝大多数中国战场的抗敌军人仍然连一双真正的鞋都没有。包括《国家记忆》封面上全身都用野草和藤蔓伪装的士兵,在另一幅记录了他全身的照片里,脚上没有一双真的鞋。

所以,章东磐一直在说“战争是个技术活”。“战争不仅是技术活,而且在我看来是人类有史以来最大的系统工程。那么多人,那么多分工复杂的兵种,那么多各种用途的武器,而且对手和你一样都是以命相搏,稍有不慎,组织得不好,执行得有偏差,满盘皆输的不是一桩生意,而是千百万人命,甚至国家存亡。”

正因为如此,美国的战争管理也给章东磐留下深刻印象。“我前一段又一次读了《福特传》,发现了很多有意思的细节:福特汽车公司那个时候在干什么?在造轰炸机;美国全世界最大的做麦片的公司,那时候在给政府做炸药,这就是全民动员。在美国加入战争前,常备军的数量是20多万人。那是一个很小的数字,但是美国有非常精华的军官队伍,所以可以迅速扩充;他们的民用工厂可以迅速转化为军用工厂。”战争的背后,也确实关乎一个国家的实力。

晏欢对此也深有感触。虽然这些年来陆续通过各种渠道看到了不少印缅战场的照片,但是在美国国家档案馆看到了如此系统、海量的影像资料,还是不断刷新甚至冲击着他的既有观念和知识。“很多微观的照片,显示了战争管理的细部,比如军队里有专门负责分发皮鞋的,有建流动厕所的,有专门负责回收金属残骸的、处理飞行员尸体的……各种部门非常完整。”晏欢还看到了有专门负责给军马钉脚掌的兽医部队,这都让他非常惊讶。

在美国国家档案馆里,晏欢发现了这样一张照片:一架美国小型飞机专门运一个中国伤兵。虽然照片的画面很简单,但这张“很单纯”的照片却毫无争议地被选进第一辑。“用一架飞机运一个伤员,这在我们以前的观念里简直是不可思议的。”晏欢说。类似的照片还有很多,还有一张史迪威看望受伤的中国战士的照片,他组织医院训练他们的自理和自立技能,以帮助他们在战后的生活。

晏欢还看到了一张史迪威与日本伤员交谈的照片,后面的说明写道:之后,史迪威将军的专机将这位伤员运回国。这张照片暂时没有被收进去,但晏欢说,这足以证明网上盛传的“孙立人活埋日本俘虏”的传闻是多么荒谬和不堪一击。

章东磐提到这样一个小故事。几年前,中国学者萨苏采访一群日本老兵,有一个日本老兵告诉萨苏:中国驻印军在反攻的时候,喊着一种奇怪的口号。他们日本人一直没有听懂中国士兵喊的是什么——不是中文的“冲啊”“杀呀”,也不是英语的任何口号。日本老兵模仿那个声音,萨苏听懂了,中国军人喊的是“回家”……说到这儿,章东磐的眼圈微微泛红。“开战前,史迪威是说:‘孩子,我领你们回家。’‘回家’的概念是史迪威灌输给中国战士的,它比什么宣传口号都打动人心。”

“那是中国第一次建立一支现代化的军队、以荣誉为生命的军队。而以荣誉为生命为军队是强大的。”只可惜这个第一支现代化意义的军队在中国历史上只绽放了短暂的光芒,便灰飞烟灭。由此,章东磐对史迪威充满深深的敬意,他说:“我们对这个老头的研究还远远不够。”

“以相机为武器”

我们今天看到的绝大部分中缅印战区的照片,都来自美国通信兵第164照相连(164th Signal Photo Company)。他们是美军派往中缅印战区的一部分。“我们在很多影像资料上看到,照相连的战士们有两样武器——一手拿枪,一手拿相机,穿行于战火纷飞的前线,用生命与专业技能记录下滇缅印抗战难得的历史片段。”负责在美国国家档案馆搜寻动态影像资料的邓康延说。

照相连的第一批前线人员是1943年12月到达中印缅战区的。“他们进入战区,也受到中国士兵的保护。”晏欢介绍说。而记者采访过的驻印军老兵尤广才也曾回忆:当年在打西保的时候,美军也派来5位照相连的战士,“他们很敬业,哪儿有枪声,他们就赶紧赶过去”。对他们有保护责任的中国战士,也随时跟随着他们。

晏欢说,美国国家档案馆保存的照片85%以上来自于照相连,标注有“SC”(Signal Corps ,通信兵团照相连队属于通信兵团下的建制);10%左右来自空军第14航空大队,也就是陈纳德的飞虎队;还有一小部队来自于美国海军陆战队。“美国人对历史档案的重视,让我们非常意外。”晏欢说。每一幅照片的背后,都打印着详细的文字说明,记载着照片拍摄的时间、地点、事件,被拍摄人物的姓名、职务以及摄影兵的姓名与职务。对这几个中国人来说,他们复制的超过2万幅照片,与之相对应的,是200多万字的照相兵原始记录。

这份难得的历史资料,也使得很多争论不休的历史悬疑,最终轻而易举地找到了答案。

当年《时代》周刊封面曾登了这样一幅照片:长长的美军GMC十轮大卡车队,沿着一条呈现无数“S”状的狭陡公路,从幽深的谷底向着险峻荒凉的山顶缓慢爬行。因为有着24条急转弯道路,这条路被称作“24拐”。《时代》并没有详细说明这条路的位置,可是新中国成立后,这条神秘的公路,却莫名消失在了历史的迷雾深处。1995年,为纪念第二次世界大战和抗战胜利50周年,云南电视台的工作人员邀请很多专家学者,沿着滇缅公路而行,试图寻找这张老照片的拍摄地点。然而,跑了几个来回,把所有地形走了个遍,始终没有发现相似的地方。直到2002年3月,著名的民间“二战”史专家、云南人戈叔亚在贵州晴隆县找到了这条路,并且拍到了与老照片完全一样的照片。这个结论又引起云南方面的强烈反弹,戈叔亚甚至被云南人斥为“叛徒”。“24拐”究竟在云南还是贵州,仍然是争论不休的一个话题。

在美国国家档案馆,晏欢他们终于见到了“24拐”的原始图片,后面的图片说明清楚地写着:这是从云南沾益到贵州安南的一段路——晏欢解释说,安南就是贵州晴隆的旧名。“这个说明足以让所有的争论画上句号。”晏欢又笑着补充说,“如果早一点看到这张图片的背后说明,戈老师也不用那么辛苦,又冒着风险,用双脚踏访出‘24拐’。”

很多年前,章东磐在怒江沿岸滇西战场做田野调查的时候,一个小山村里一位年过八旬的老农民告诉他,当年美国人是用一架直升机把自己人的遗骨运走的。章东磐起初并未相信老农的话,因为他一直认为,直升机上战场,是朝鲜战争时才开始的。虽然他那时也一直纳闷,60年前这些小山村连公路都不通,美国在1945年派到高黎贡山迁葬阵亡军人的队伍是如何行动的?可是这一次,他们清楚看到了1945年装备于美军第14航空队的直升机的照片,后面的文字写着:这种最新的装备可以垂直起降,适用于边远山区狭窄地带的救治。“我总是用滇西1945年的直升机图片敲打自己,当年囿于无知愚蠢到没有向山中老人一直询问运送梅姆瑞少校遗骨的视觉回顾,差一点就永远错怪了那位老者是在吹牛。”章东磐坦承。

章东磐和晏欢都稍有遗憾的是,因为时间仓促,他们在第一辑里只能将照片背后的文字简单地翻译过来,很多照片背后蕴含的曲折故事无法被展现。章东磐说,书里有一张一位中国军官在给两名美国飞行员发奖的照片。他后来从戈叔亚那里听说照片中其中一位美国飞行员的故事:那个美国军人最早曾当过蒋介石的专机“美龄号”的机长,“美龄号”最早就是由他从美国开回来的。他后来在昆明认识了一个姓王的做护士的女孩子,女孩子出身贫苦,住在昆明的小西门。这位飞行员每次驾机经过小西门,都要降低飞机在天上盘旋,一直要等到王小姐出来招手。“其实她招手并不是要跟他打招呼,实际上王小姐招手是在说:快走吧,快走吧,邻居们都知道啦。后来他们结婚了,生了两个孩子,然后他坠机阵亡在重庆,他的太太领着两个孩子度过了凄苦的一生。”章东磐说,在《国家记忆》的下一辑里,类似的照片背后的故事都将被完善。

内心深处,晏欢更期望照片上那些普普通通的士兵的后代能看到他们的先辈,“我们把迟到的荣耀还给他们”。这在目前看来,还多少有一些障碍,虽然照片上每一位被拍摄到的中国士兵,都被美国通信兵用英文注明了姓名,但是根据音译再重新翻译,也许与真实的士兵名字已大相径庭。“更多的是茫无目标让我们帮助寻找的,这一类要求我们也实在无能为力。”

在档案馆里看照片的那些日子,在发现“财富”的巨大惊喜的同时,他们每一天也都在面对历史影像流泪。“许多泪水是为当年队伍里的孩子兵流的”,照片上那些孩子兵的脸上个个都洋溢着自信与无畏的微笑,却让我们如今不忍卒视。“我们偌大的国家居然要让孩子上战场打仗,仔细想想都感觉锥心之痛!我们今天看着这些早成风烛之年的少年兵,唯有冀望这样的画面再不出现在我们的国家,让孩子们活得像个孩子。”被那些笑脸深深刺痛的章东磐,甚至想发起一个“寻找少年兵”的活动。他说:“影像上有很多少年兵,如果活到今天,也80多岁了。我一直在想:他们后来的故事是什么样子?当时战死了没有,后来死没死于内战?去台湾了还是留在大陆,最后在做什么?我想找到他们,哪怕只是其中的一个人,哪怕只是他们后半生的故事,哪怕这个故事充满不幸……”

从美国国家档案馆扫描回来的2.3万张照片,在《国家记忆》第一辑里只用了500张,所以之后的系列出版已在紧锣密鼓中。章东磐、晏欢都坦承第一辑还有很多不完美之处:“做第二本的时候,我们得慢点,再增加更多的照片,并且把里面的故事要体现出来,做深度的解读,那样才对得起这些宝贵的资料。”

这批照片的最终归宿,也是章东磐与他的团队们一直在讨论的话题。他们曾经想过办一个巡回展,最后留在云南建一个博物馆,但现实操作起来又困难颇多;大家也讨论过在网络上建一个资料库、供人自由地查阅。虽然最终方案还没有确定,但向中国公众开放,是确定无疑的。“我们感谢美国国家档案馆的这种体制,让我们能够公平、自由地得来这些图片,所以我们也想让大家分享这些东西。”晏欢说。

美国国家档案馆的很多图片都是原始照片,有很多损坏和丢失;而章东磐和他的团队,用最高密度扫描的方式,完成了一个数字版的整理工作,“所以把它们按照我们的方式重新整理出来之后,我们打算再将它们回赠给美国国家档案馆。这样就可以千秋万代地传下去”。■ 工作记忆属于国家记忆一段挖掘记忆国家