《大西洋帝国》:酒精,黑帮与政治

作者:石鸣 ( 《大西洋帝国》剧照 )

( 《大西洋帝国》剧照 )

《广告狂人》三年以来独霸美国中产阶级知识分子家庭的电视屏幕的时代已经结束了。这是今年1月美国金球奖把剧情类最佳剧集奖颁给《大西洋帝国》(Boardwalk Empire)一剧发出的核心信号。从去年9月HBO试映此剧以来,美国主流评论界的反映不仅是交口盛赞,而且对其寄予厚望。尽管到目前为止才出了一季,《大西洋帝国》已经被频频和美国电影电视史上最著名的黑帮片《教父》、《黑道家族》等相提并论,“而《大西洋帝国》才是所有这些黑帮犯罪组织历史的故事源头”,《洛杉矶时报》说,“大西洋城就是上世纪20年代的拉斯维加斯”。

不少人抱怨看了头两三集、每集长达1小时的剧情之后仍然觉得此剧不知所云——人物出场令人目不暇接,情节线索铺陈纷繁芜杂。有人在HBO官方论坛上总结了此剧为什么可能失败的五个原因:“第一,禁酒令的概念给人感觉太遥远陌生;第二,打打杀杀的黑帮暴力已经越来越让人习以为常;第三,当下是一群自恋狂们的注意力停留不超过30分钟的Facebook时代;第四,男人已经越来越不看电视;第五,主角形象实在不具备其历史原型本该洋溢的卡理斯玛气质。”

也许这几点却正好涵盖了这部剧的雄心壮志。以1920年1月17日零时“禁酒令”在美国全境生效为时间起点,第一季整整12集才讲了1920年一年的故事,正在拍摄中的第二季则将奉献给1921年。纵观全局不难判断,《大西洋帝国》大致是要把美国“咆哮的20年代”(Roaring Twenties)讲成一个百集大历史。而启发该剧创作的同名历史著作《大西洋帝国:大西洋城的诞生、鼎盛和腐败》一书则以历经20年而积攒的大西洋城百年编年史资料为电视剧提供了可靠而详尽的参照。

美国人回忆起上世纪20年代,他们会想起什么?“一战”刚结束,广播、电视和广告引领的消费主义、娱乐主义潮流尚未来临,电影正在从默片和黑白时代过渡到有声和彩色时代,汽车在美国中产阶级家庭中逐步普及,爵士乐开始在主流社会中流行,孤立主义使得战争几乎没给这个国家造成什么影响,歌舞升平、经济繁荣让美国老一辈人恍惚自己还处在19、20世纪之交的“镀金年代”,浑然不觉10年之内自己就要面临资本主义世界最严重的一次大萧条及第二次世界大战。

表面看,这10年有令人惊心动魄的起点和终点,却缺乏一个强有力的过程,一切危机都蕴含在暧昧不清的缓慢变局中,舞台上的大小人物似乎也被时代遮蔽而迷茫缺少自知。“再没有什么比剧中娃娃脸、喜欢虚张声势的阿尔·卡彭(Al Capone)更能说明这一点了。”美国一个著名流行文化博客“汤姆和洛伦佐”评论道:“这个未来的芝加哥黑帮霸主目前在《大西洋帝国》中还不过是个小配角,却能不断提醒人们不久后历史将要发生什么。”

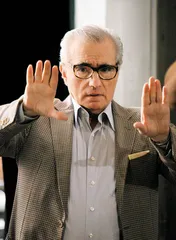

( 《大西洋帝国》首集导演马丁·斯科塞斯 )

( 《大西洋帝国》首集导演马丁·斯科塞斯 )

这也是如今我们观看这部历史剧的一部分乐趣所在:这是一趟以回顾为目的的时间之旅,吸引人的不仅仅是故事的坐标式宏观叙述,而且是历史的氛围、细节、交错纹理。《大西洋帝国》的创作团队用“纯正性”一词来概括这部剧在质感方面的追求。特伦斯·温特说:“我们希望这部剧看上去无比真实,一点也不要有时尚的感觉,不要任何关于历史的典型化叙述,我们秉承忠实地再现历史细节的绝对信念。”

要达到这一点毫无疑问将会很昂贵。长达70分钟的首集的拍摄费用高达近2000万美元,一举超过《迷失》而成为美国历史上最“烧钱”的电视剧首集。花销中的很大一部分是布景、道具、服装以及音乐。剧组原本打算选择一处现成的海滩进行修整后作为剧中大西洋城的外景地,但几经比较,最终方案是在纽约布鲁克林区靠近东河的一个旧停车场上完全重建一条300英尺长的海滨大道,一侧是沙滩,一侧是林林总总的商店、旅馆、夜总会。

“剧中人物的服装不能完全按照1920年的款式来打扮。”特伦斯·温特说,“有些人穿的衣服是1905年的,有些人的衣服甚至一看就很不符合搭配观念。”剧中穿得最为考究的自然是主角努基·汤普森(Nucky Thompson),他的跟班吉米则以蓝领阶层的打扮出场,曼哈顿黑帮老大阿诺德·罗斯坦(Arnold Rothstein)的衣饰剪裁需要突出纽约式的严肃和优雅,而后来的“教父”卢西亚诺(Lucky Luciano)此时尚属年轻粗糙,还不能给他太细致的着装品位。芝加哥黑帮分子们的衣着则特别能看出与旧欧陆的意大利的联系。

为了准确还原当年的着装潮流,面料和色彩成为服装设计师约翰·邓恩(John Dunn)的两大挑战,获过艾美奖最佳服装设计奖的他说:“为了《大西洋帝国》,我让自己完全沉浸于1920年。我们必须警惕不要让任何后来的面料工艺出现在人物的服装上,有时我实在找不到当年的某种套装毛纺面料,便不得不自行生产。那个年代的影像资料几乎全是黑白的,我只能在当时的杂志描述中去寻找色彩搭配的灵感。好在那些时装杂志中男士套装的纸样几乎可以照搬,给我们提供了很多借鉴。”相比之下,女装则是更艰难的考验。1920年是胸衣消失、文胸和衬裤刚开始兴起的年代。“香奈儿小姐才刚刚开始她的设计,现代女装刚刚诞生。”约翰·邓恩说,“而我们能找到的大部分当年的女装资料都不再具备可穿性,因此剧中所有女士的服装都需要重新设计。”

几乎填满每个场景缝隙的配乐则为《大西洋帝国》增添了另一层复古味道。有不少评论家甚至认为剧中的音乐比剧情和视效还要完美。音乐总监兰迪·波斯特(Randy Poster)将自己在这部剧中的工作过程描述为“音乐考古”,发掘和重新谱写了大量那个年代自动点唱机、杂耍艺人和爵士乐队演奏的音乐,“其中有许多可说是95年以来再没被人听过”。

种种历史细节的铺陈,除了满足人们对黑帮剧情的迷恋之外,《大西洋帝国》让人惊讶之处在于,尽管讲述的是90年前那个遥远到不真实的美国禁酒令笼罩下的旧事,却总让人有历经当下的错觉。“我信奉这样一条谚语。”特伦斯·温特在接受采访中说,“‘事情改变得越多,就越与从前相似。’当年的走私酒生意跟如今走私毒品生意没什么区别,禁酒令下喝酒就和当今的小青年找私贩去买大麻一样时髦。那时的人们一样开着汽车跑来跑去,看电影,坐飞机,打电话,去馆子里吃饭,听流行音乐。90年前他们就在做我们今天觉得倍感时髦的各种事,区别只在于,后来的时髦三件事是性、毒品和摇滚,当年的美国人则是性、酒精和爵士。”

《Slant》杂志则宣称,《大西洋帝国》不是一部黑帮片,而是一部政治片,“把《大西洋帝国》与《黑道家族》相比根本就是错误的,前者的目标不在于关注组织犯罪,而是政治操控”。这从第一集中努基·汤普森被多方媒体引用的一句台词可以看出:“孩子,记住政治的第一条规则:永远不要让真相挡住一个完美的故事。”在剧中,努基之所以后来努力保持与贩运私酒的黑人乔基·怀特(Chalky White)的商业伙伴关系,也是因为他在市长竞选中需要乔基背后黑人团体的选票。

“与其说这部剧在描述组织犯罪,不如说它在分析组织犯罪兴起的原初因素。”《华盛顿邮报》在一篇题名为《大众暴徒心理》的评论中如此说。美国社会持续13年的禁酒令为非道德和越轨行为创造出一种价值和魅力,如《时代》周刊所说:“禁酒令确实改变了美国社会,但却不是以预想中的方式——喝酒的人被迫为更糟糕的酒付更高的价钱,渔民变成了走私犯,政客变成了黑帮,黑帮变成了传奇,所有这些共同铸就了一个新的美国神话。在这里,《大西洋帝国》中的议题与今日美国的关联是清晰可辨的——个人自由和社会管制,改革和改革过头,平等竞争和掠夺性资本主义。”

尤其是《大西洋帝国》描绘的正是大萧条前美国人被享乐主义、白日梦和偷偷越轨的快感所占据的日子,注视剧中人物缓缓走向10年后的大破灭,给还未完全从最近一轮金融危机中缓过劲儿来的美国民众一种难言的宿命感。“第一季的光环毫无疑问是属于努基·汤普森的。”编剧特伦斯·温特如是说。但是所有观众都能发现,从一开始努基·汤普森就在受到以吉米为代表的新一代人的挑战,第一集中吉米就在质疑这个政客:“你不能当个半心半意的黑帮。”到季末,汤普森虽然在私酒贩运和政坛选举的黑白两道上都收获无限风光,但是他的老派作风已经隐隐处于被颠覆的危机边缘。“旧世界正在崩塌,昔日对手和朋友的纽带在经受挑战,伴随着一个更加混乱的年代逐渐在地平线上破晓,新的联盟正在形成。”美国《Salon》杂志如此说,“在这个社会结构中,所有曾经共享的规则和默认的前提都在被侵蚀,而每个人都被迫与这场剧变议和,要不就得勇于不知疲倦地站在浪尖上与之对抗。”努基在面对诘问时的回答十分冷静:“我们每个人都需要决定能够与自己的多少罪孽共存。”而这正是大西洋城这座享乐之城给人们提出的尚未过时的疑问。■ 大西洋帝国黑帮政治酒精