“一代宗师”袁雪芬

作者:王恺 ( 袁雪芬(摄于2004年) )

( 袁雪芬(摄于2004年) )

时代超越者

“雅珍,我们越剧怎么办啊?”去年底,也是越剧老人的毕春芳去看病床上的袁雪芬,老太太带着浓厚的嵊州口音叫着老伙伴的小名,这也是她晚年觉得自己无能为力解决的问题。

黄德君对本刊说,一直到晚年,袁雪芬都还念叨着她的戏曲改革的任务没完成。“我常和她开玩笑说,你一生就是不安分。当年在租界演戏,她的酬劳是一两黄金一天,可是她把钱都散给周围人,闹着戏改。晚年还要戏曲改革,但境况不一样了,虽然她德高望重,但没钱,也没实权。她儿子甚至想出钱帮她重排一直念叨着完成了一半改革的《白蛇传》,但最终也没落实。”

1952年,袁雪芬带着排了两个月的《白蛇传》参加全国戏曲观摩演出,尽管当时也赢得了叫好声,可她自己始终觉得不满足,觉得有些场次,如“水漫金山”等场面,和各剧种一样,都是开打,这不是越剧的特长。这个问题如鲠在喉。可由于之后纷繁的政治运动,她完全没有机会去改造这出戏。“文革”后她虽然担任领导职务,但繁重的事务工作也使她无力完成早年的心愿。

按照她的习惯,是一出戏一出戏慢慢磨的,《梁祝》、《祥林嫂》、《西厢记》这越剧四大经典剧目中的三出都是这样磨出来的。年轻时,她自己拿很少的酬劳,省出来的费用,集聚了一帮新派的编剧、作曲,这批人是当时越剧的狂热爱好者,又受过正规教育,才华横溢,他们共同创造了越剧的辉煌时代。

( 1962年电影《祥林嫂》剧照 )

( 1962年电影《祥林嫂》剧照 )

“老太太有两件遗憾的事情,一是看着越剧走下坡路,实际上这也是各类戏曲都面临的困境。1985年她就退休了,不在一线,做什么事都不便,她总和我哀叹,怎么我年轻的时候,想干就干了呢?二是她很早就离开了舞台,解放后,因为种种原因,她能够创造人物的机会也少了很多,作为一个天才演员,这也是让她难受的地方。”

黄德君说,她担任了上海白玉兰奖戏剧表演奖评委会主任后,私下对他说:怎么现在演出的各个剧种都是“一锅汤”?“年纪大了,可是她的眼光照样锐利,所谓一锅汤,就是各个剧种请同样的编剧、舞美、导演和布景,冲几个国家奖项而去。老太太对我说,要不是他们开口唱,都不知道是什么剧,包括越剧,也慢慢消失了自己的特点。”

( 1953年摄制的电影《梁山伯与祝英台》剧照。剧中袁雪芬饰祝英台,范瑞娟饰梁山伯 )

( 1953年摄制的电影《梁山伯与祝英台》剧照。剧中袁雪芬饰祝英台,范瑞娟饰梁山伯 )

“看着舞台上那些豪华繁杂的高科技,她觉得这都不是戏剧本身,可是她已经改变不了这种趋势了。”

一般的后辈演员谈起来,总是抱怨观众流失,“老太太听了就不舒服,她也不说话,知道多插言不好,可是私下觉得这是他们没本事。老太太年轻时,是超越时代的,是她们这群人带领观众跟着她们走的”。黄德君说。

( 袁雪芬(右)和三妹与母亲合影(20世纪40年代) )

( 袁雪芬(右)和三妹与母亲合影(20世纪40年代) )

确实,当年以袁雪芬为代表的越剧改革后,先是女学生们走进了越剧剧场,然后是太太们带着自己的先生也进了剧场,最后是知识分子也开始写越剧剧评。

“她们敢想,能力也强,老太太那时候爱看好莱坞电影,很多服装是她自己设计的,我看见一条百褶裙,演出的时候,外面罩薄纱,和美国电影服装一样,特别美。她还设计了一种长裙,身材不好的演员就腰线提高,显得腿修长,也特别时尚。”

( 1961年袁雪芬(中)和张桂凤(左)、王文娟(右)一起探讨越剧《红楼梦》中的唱腔 )

( 1961年袁雪芬(中)和张桂凤(左)、王文娟(右)一起探讨越剧《红楼梦》中的唱腔 )

解放前,袁雪芬常年吃素,平时只穿布衫,解放后才恢复吃荤。她和黄德君说过,她就是生性厌恶应酬,当时她因为表演出色被评选为“越剧新后”,免不了后台涌来各色人等,可人们觉得一袭布衣,不吃荤的人不吉利,尤其是生意人,觉得冲了他们的“财气”,结果她感到清静了很多。在流行认“过房爷,过房娘”的混乱的戏剧圈里,袁雪芬确实独树一帜。

袁雪芬的父亲是私塾先生,他尽管很反对女儿当演员,“但是当时浙江的女孩子,不是去当童养媳,就是去工厂打工,唱戏是一条不坏的出路”。父亲总是对她说,不要她成名,“只望我成人”,“人必自轻而后人轻之”。《舞台姐妹》里“清清白白做人,认认真真唱戏”就是从她父亲给她的话里提炼出来的。

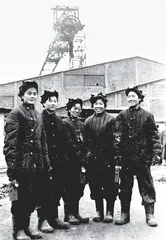

( 1950年,袁雪芬(右)参加中国青年访苏团参观顿巴斯煤矿 )

( 1950年,袁雪芬(右)参加中国青年访苏团参观顿巴斯煤矿 )

袁雪芬和他父亲感情很好,1941年父亲生病,她接到家里电报:“父病笃速归。”那时候她还不知道“笃”是什么意思,便找人去解释,“结果一听就哭起来”。舞台老板不放她回家,她就从胳膊上剪下一块肉,放在纸船里,烧了的同时暗自祷告,把自己的年纪加到父亲身上。这块伤疤至今还留在老太太的胳膊上。黄德君说:“老太太解放后怕人说她这是迷信,很不愿意说这事,其实这事和吃素的那些事情,都表明当时才20岁的袁雪芬是个很正气的人,过强的道德感使她和周围混乱的环境很难融合。”

在她的表演伴侣马樟花去世后,袁雪芬拒绝再演戏,回到家乡,可是父亲就在她回家后不久也去世了。“那时候觉得世界上没一个亲人了,什么希望都没有了,想自己为什么演戏呢?莫非就是博观众一笑?仅仅是为了糊口,那又何必去演戏?”父亲去世后,她也不想演出了。

( 1946年袁雪芬在《凄凉辽宫月》中的造型 )

( 1946年袁雪芬在《凄凉辽宫月》中的造型 )

不断有上海的剧场老板来嵊州乡下请她演出,袁雪芬在那个时候已经是名角,“演出的最高报酬已经是一两黄金一天”。黄德君说,但是钱恰恰不能说动她了,她自己一向生活朴素,父亲去世后所欠下的医疗费用也都还清了,负担一下减轻不少。“所以她提出来,要是叫她演戏,必须改革。”而改革,要请编剧、导演、舞美设计等,“这些费用,从我包银里出好了”。

当时只有20岁的袁雪芬还和老板约法三章,不许闲人到后台,不唱堂会,不拜客,“她终于把她厌恶的东西隔绝在外面了”。

袁雪芬的不唱堂会始终贯彻到底。1946年,宋美龄到上海,因为诧异越剧何以这么红,想请“越剧新后”去唱个堂会,尽管知道对方是宋美龄,袁雪芬还是说,她要看的话来剧场吧。因为这,还包括大闹社会局等事情,当时人们纷纷传说她是共产党。“其实袁雪芬还真不是,甚至周围哪些人是共产党她都不知道,她骨子里就是个正直的人。”黄德君说。

第一出戏是《古墓冤魂》。“她按照自己的审美做了系列改革,结果证明都是符合时代潮流的。”袁雪芬按照古代仕女画去梳头,不再是戏剧中的大包头或勒头,脸上用油彩,眼圈像电影明星那样涂抹成青色,她还整体改革了服装。

第二出戏是根据莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》改编的《情天恨》,主题是追求婚姻自由,结果对观众很有吸引力,观众也由家庭妇女,扩展到女学生、职员阶层,黄德君说:“上世纪80年代各个地方剧种改编莎士比亚,都吹嘘自己是首创,其实老太太们在40多年前就做过了。”

袁雪芬的很多做法,现在看起来也一点不落伍:她在新剧目演出前,一定会去广播电台演唱其中的唱段,等唱段流行了再上戏。她有自己的法律顾问,会去追究侵权者责任;舞台上很快放上了钢琴和提琴,还有为了追求共鸣而把胡琴放大制作的特殊乐器。

袁雪芬对演出环境的要求近乎苛刻,她自己回忆,有次演出到了酝酿感情的关键时候,后台木工正好送客,“‘走好走好,不送不送。’结果我马上无法集中精神演戏了,痛苦得要死,到了后台便大哭起来”。木工师傅对她道歉:“对不起,对不起,你不要哭了。”她大哭着说:“我对不起观众。”

为此,她要求后台不能有闲杂人员,大家演出间歇不能坐下,“怕弄坏服装”。那时候只要她同意的事情,老板都会答应,因为她又把自己的薪水降低了一半。袁雪芬那阵子把昆曲传字辈的演员都请到剧团。“她觉得自己武术、舞蹈功底都不够,所以专门从昆曲那里学表演,后来她总说,昆曲和话剧是越剧的两个奶妈。”

不过在黄德君看来,袁雪芬和她同时代的那批越剧演员们最大的本事是:“老太太们拿各种东西来,又都化到自己演出中,这是她们高明的地方,而且,老太太们都是天生的演技派,特别能调动感情,想让观众什么时候落泪,观众就能那时候落泪。”

黄德君觉得,可能是“日据”时代压抑感很强,当时流行爱国情绪高涨的悲剧。“那时候剧本要送审,可是你可以送去审查一个剧本,演出时按照另外一个剧本,也有自由度。”越剧基本上是妇女们的天下,“袁雪芬演出的时候,是女人们集体宣泄情绪的时候”。

一次演唱《香妃》中的哭头的时候,袁雪芬情绪高度投入,演到香妃看到丈夫的头的时候,她没有按照传统方式哭三声,而是先喊后大声凄切地唱出了哭腔。琴师周宝才长期和她合作,又是有深厚功底的老师傅,就此拉出带有京剧二黄色彩的亮弦,就此越剧诞生了尺调腔。而她的三段哭戏被称为“尺调三哭”。

袁雪芬晚年常惋惜自己没做出多少贡献来。黄德君说他开她玩笑:“给一个剧种创造了一种声腔,两种板式,你还要做什么贡献?”

祝英台、祥林嫂和崔莺莺

越剧流行一种说法,说是《梁祝》本来该是傅全香和范瑞娟的代表作,可是周恩来直接下令让袁雪芬演出电影,结果这个角色被袁雪芬抢去了。事实是这样吗?

黄德君解释,并非如此。《梁祝》属于越剧的骨子老戏,早在多年前,袁雪芬就和马樟花合演过,马樟花比她大一岁,两人的性格却是鲜明对比,马樟花外号“闪电小生”,红得快,爱时髦,认了无数过房娘,每天穿着不重复的旗袍,在舞台上下都游刃有余。而袁雪芬正相反,她穿着朴素,梳了条辫子,“《舞台姐妹》里面谢芳的打扮就是照她当时的照片来的”。黄德君说。

虽然两人的性格和外表迥异,但是两人都是好演员。那时候没有剧本和台词,全靠两人现编,可她们俩就能毫不费力地一再唱下去。上台演《梁祝》的时候,删除了许多乌七八糟的内容,而且唱到“楼台会”一定是会哭出来的,和别人的表演完全不同。她和马樟花能够在表演上互相激发。看见对方的表情,那时候眼泪就会自然涌出来。《梁祝》也成为这一生一旦的主打剧目之一。1941年,马樟花出嫁前,两人最后一次合演这出戏,“从台上哭到台下”。当时抱“独身主义”的袁雪芬舍不得她的离开,立志不再演出这出戏。实际上,1952年,要不是毛泽东指示拍摄彩色电影《梁祝》,当时患胃溃疡的袁雪芬是不会去出演电影版里的祝英台的。

《祥林嫂》的上演,来自于中国地下党的努力,只是袁雪芬一点都不知道。在之前,她没有读过鲁迅的著作。有一次,她一边化妆,一边听编剧南薇给她读这篇小说(南薇是听从了一位地下党员亲戚的说服而去劝说袁雪芬的)。小说中对浙东的童养媳、抢婚等习俗的描述让她很震动,她觉得自己可以演出这个人物的心理,虽然没有漂亮的场面和服装,可南薇觉得他能把剧情写得感动人,他们都相信自己的票房号召能力,当时剧团演出任何戏都能卖到加座。黄德君说:“老太太总对我说,我们那时候全部座位票卖完了不叫满座,要卖到十三成才叫满座。”

剧本写了鲁四老爷还年轻的时候,还是少爷的时候和祥林嫂就认识,两人还有感情戏,结果大家看到后面的悲剧更觉得震撼。这些为了照顾越剧观众而添加的描写,许广平二话不说就同意了,因此而被胡风所痛斥。“解放后,这些都作为糟粕被删除了。”

当时的演出很大胆,结尾的地方用类似电影的手法,让祥林嫂回忆前尘,中间穿插的祥林嫂和鲁少爷、贺老六的对唱又是抒情的,“照顾了一般观众”。胡风又提意见,许广平曾代为解释:“她们受老板雇佣,拿掉了要影响演出的。”

当时田汉看了袁雪芬的演出说:“这是生活的,人情的,不错的。”又说:“中国的女人都可以演戏,只要加以训练。”而洪深的评价显然更高:“这个演员好,戏没有空白的地方。”

此后,田汉等人积极劝说袁雪芬放弃越剧,加盟电影行业,在他们看来,电影是高一等的行业。可是袁雪芬拒绝了,她不觉得越剧低人一等,再三推辞。田汉等人并不放弃,田汉的夫人安娥还表示要教她国语,最后袁雪芬提出,如果能套拍《祥林嫂》她就同意出演故事片《鸡鸣早看天》。电影公司老板看重袁雪芬的票房号召力,毫不犹豫就答应了,这也是越剧第一次上大银幕。不过这两部电影的拷贝都在解放前被电影公司的老板带到台湾去了,很遗憾现在还没有发现。

解放后,即使是《祥林嫂》这样的进步越剧也受到修改,加上袁雪芬的政治任务越来越多,所以这出戏演出的机会也并没有那么多。1978年,久别舞台的袁雪芬拍摄电视录像《祥林嫂》,三天三夜拍下来,演到最后一场“天问”的时候,她居然随着祥林嫂的倒毙而睡着了。看了录像后她大失所望,觉得这就是经过了“文革”后的她自己,哪里是祥林嫂。

之后,1979年,岑范拍摄又导演电影《祥林嫂》。由于年纪关系,袁雪芬出演后半段的祥林嫂,这时候她的戏曲感觉已经慢慢回来了,可是她还是不满意自己的表演,觉得1962年的演出效果最好。

在她所创造的经典人物中,最满意的是《西厢记》里的崔莺莺,这也是周恩来让她扮演的。她一开始也很抗拒,觉得这个人物两面派,表里不一,近乎“虚伪”,加上她那时候已经30岁了,与莺莺“呖呖莺声”、袅袅婷婷的形象也不符合。

当时京剧舞台上突出的是红娘形象,她没有参照物,文化水平不高的她翻过头精心读原著,终于明白了终日受礼法教育而正值青春妙龄的崔莺莺灵魂的冲突,明白了表里不一的来源,表演的莺莺又幼稚,又不失有趣,当然最关键的还是她的大家风范。为了这个角色,她写了几万字的表演手记,并且给每段唱都设计了不同的唱腔。

遗憾的是,这个人物,在当年演出的时候,没有录像资料流传下来,只有录音。戏曲界公认,这是她塑造的最经典角色之一,是在纷乱的政治环境中塑造出来的经典人物,典雅而清丽。也有人说,这是因为袁雪芬心思简单,只扑在戏上的原因。

“老太太后来还受命演出了一些现代戏,不过那些戏很粗,没有流传下来。但是很厉害的是,一些唱段留下来了。像‘火椰村’之类。”她一直很清楚,戏曲是“声腔的艺术”,因为声腔对于塑造人物帮助很大。

与政治纠缠的一生

在新中国成立前,已经上了国民党黑名单的袁雪芬被地下党要求撤退。当时她不知道轻重,说我一个演戏的,为啥要害怕?最多出入注意一点就是了。因为演出《祥林嫂》,她一直被认定“赤化”,被抛过大粪,也收到过邮寄的子弹,可是她都不害怕。

黄德君说:“其实国民党也不了解她的真实身份,总觉得她“赤化”,1947年她组织十姐妹义演,想建造一所属于姐妹们自己的剧场,结果演到一半就被禁演,其实是怕她们把募集来的大笔资金拿到苏北解放区去。”

义演结束后,越剧界又被卷进社会事件,“十姐妹”之一的筱丹桂自杀身亡,袁雪芬先是联合徐玉兰等人当场控诉筱丹桂的丈夫张春帆,逼着他为筱丹桂做孝子,把筱丹桂留下的东西全部从张那里要走,后来又上法庭控告张春帆,声称自己虽是局外人,但是筱丹桂死得太惨,“请求法院申雪”。

义演和筱丹桂之死两件大事件,当时几乎把越剧界所有的人都动员了起来,这在任何一个剧种中都是少见的。黄德君说:“这里面有没有地下党的作用大家不知道,最早这两个事情是自发开始的。”不过地下党此时已经完成了在越剧界的积极布局,这和周恩来有很大关系。黄德君说:“总理很懂戏,所以第二天他就把于伶叫去,说应该很好地注意袁雪芬的剧团,他觉得她们有观众,这就是力量。他还布置于伶他们要接近和帮助她们,让她们走上革命道路。”

毛泽东在延安期间,也收到过上海地下党寄去的《雪声月刊》,所以毛泽东在见到袁雪芬的时候会说:我们是老熟人了。

但是袁雪芬确实是个不懂政治的人。解放初期,她和周信芳、梅兰芳、程砚秋作为戏曲界的4个代表被请去参加全国政协第一次会议,她一向不喜欢参加政治活动,也讨厌开会,所以毫不迟疑就推却说:“我不去,我要好好演戏,过去我不问政治,现在也不问政治,你们叫别人去吧。”使动员她去开会的周而复大惊失色。

那年她27岁,黄德君说,其实她还是和当时拒绝给宋美龄唱堂会的时候一样“不知深浅”,不过她这种性格很受大家喜欢。梅兰芳他们总是说“雪芬这孩子”,而周恩来特意叫人每天给她送去牛奶和鸡蛋,因为她从前得过肺病。回上海后,她就说要参加共产党,结果别人给她一张入团申请表,她非常不高兴,“好像我入党还没有资格似的”。

不过,随着参加各种政治活动和行政工作,且一直担任全国人大代表,2000年退下来前又一直担任人大常委,“老太太变了很多,政治上也慢慢成熟起来了”。2000年从人大常委上退下来,按照惯例应该去政协,她自己不干,坚决要退,说是想帮越剧做点事情,可是并不如她自己所期待,没有做成什么大事。

按照一般人的理解,袁雪芬在新中国受到的政治待遇很高,至少在仕途上应该很顺利,可是她在2002年出版的“自述”中提到一些事情,还是很出人意料:她在1956年就被当时的一位上海市领导要求靠边站,接着又叫她去戏曲学馆,去教书,不要再上舞台,她自己努力抗争才作罢。以后的多次出国或进京演出,这位领导又不叫她去,说你要做好本职工作就可以了;“大跃进”的时候还开她的批斗会,觉得她不进步;1964年,以她为原型的影片《舞台姐妹》刚拍完,就被批判为大毒草,她的人生其实充满了险恶。

黄德君说:老太太一直到老,性格都很直,她的自述中都点了这些领导的名字,后来是我劝了又劝,才删除的。

“文革”中,她被关押了7年,多次想自杀。她一直记得母亲告诉她的话:火里水里要你去,你只得去,只有一条路你不去,因为你还有三根尾巴(指她的三个孩子)。她母亲是个坚韧的老人。7年后被放出来,她妈妈已经满头白发,问她:你脑子还好吗?只要脑子好,我们就什么都不在乎。袁雪芬自己回忆,当年“工宣队”的人用皮带抽她,她都警告自己,脑子不能糊涂,就是因为母亲的鼓励。

“文革”后的1979年,政治迫害还没有离开她,又有人向上海市领导提出,解放前袁雪芬参加过“宗教道义会”,这是袁雪芬为了吃素参加的组织,上海市出了简报。袁雪芬一怒之下向中纪委提出申诉,这也是她唯一一次向中央提出申诉。在大家心目中,她是“上可通天”的人物,时常和周恩来、邓颖超通信,怎么会有人总是迫害她?黄德君解释,袁雪芬和周、邓见面,从来不谈自己的事情,各种要求也没有提过,这也是周恩来、邓颖超喜欢她的原因,觉得她单纯,善良。周恩来一直说,袁雪芬的性格中有悲剧因素,缺乏乐观性。

袁雪芬确实什么私事都不和总理夫妇说。1956年她结婚后,夫妻感情十分不好,甚至有一天半夜3点钟,她在黄浦江边徘徊,被清洁工人送回家,第二天上海市领导根据地址知道想自杀的人是她,向邓颖超反映。周恩来写信给她说,雪芬这孩子真是纯真的痛苦,被从一而终的道德观害惨了。袁雪芬这才和周恩来解释,因为孩子的关系,她不想离婚,她就当实际上孩子的单亲妈妈好了。

也有人说,袁雪芬写自述,连自己的丈夫都不放过,黄德君解释,她就是这么一个直率而恩怨分明的人。

不过“文革”改变了她很多,“文革”后,邓颖超再见她,觉得她坚强乐观了很多。她自己苦笑,是生活把她变成了祥林嫂。

袁雪芬1960年去北京看梅兰芳的演出,去后台看梅先生,梅先生有些悲哀地对她说,我老了,脸上都有皱纹了。袁雪芬诚心地说:你还是那么美。她非常钦佩梅兰芳,觉得他在艺术上是要改革的,值得自己学习。可是,她自己也同样遗憾,能上舞台的黄金年龄,却为各种烦恼纠缠不清,导致了她在中年后的创作趋于沉寂;而在她老年的时候,以改革起家的越剧现在已经无力跟上时代,趋向不明,更是她心头大痛。

不过,这些烦恼已经与她无关了。也许,纪念她的最好方式,就是翻出老唱片,听听经典的唱段《琴心》。留下这么一段唱,她已经可以无憾。■ 越剧王文娟去世上海越剧演出祥林嫂武打片中国电影梁祝越剧毕春芳袁雪芬剧情片一代宗师舞台姐妹