斗士

作者:张斌

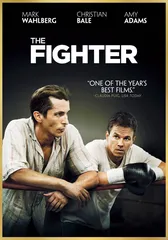

是该说说体育电影了,至少趁着奥斯卡,《斗士》(The Fighter)手握七项提名,虽非大热,但也醒目。

《斗士》,这样的片名似乎不需要细致打磨,直译便好。上映不久,《时代》周刊的封面恰好也使用了这个名字,不过对应的是昂山素季,“自由的斗士”。我国港台地区的译名有自己的口味,有一种很直白——《拳击兄弟》,这个名字气势不足,但更贴近故事内核。真人真事,兄弟二人,哥哥迪克·爱克兰德在拳坛曾经小有所成,拳王倒在他的拳下。无奈,生在后工业化时代的落寞小城,沉迷毒品。弟弟米奇·沃德一度远离拳击,哥哥袭警入狱,幡然悔悟,出狱后帮助弟弟再战职业拳击,一举赢得世界轻中量级拳王称号。还有一个译名叫《燃烧斗魂》,烟火气过重,其实与这样一个叙事平淡的片子不太吻合。

中轻量级拳王,而且还是一个不太主流的组织WBU,很容易被淡忘的。米奇·沃德的拳击人生之所以可以登上大银幕,并且得到奥斯卡的垂青,自然首先要感谢扮演这位昔日拳王的马克·沃尔伯格,这位即将不惑的电影人与主人公同是麻省人。18岁,第一次见到米奇的时候,认定这就是“自己家乡的体育英雄”。那时,沃尔伯格天天饶舌唱歌,艺名也更有歌星范儿,狂傲不羁,典型的问题少年,没少给波士顿警方找麻烦,至今还该存有不良案底。1991年,沃尔伯格的音乐梦成真,跻身全美最火热的四十大歌唱组合行列。

青春年少的不羁终于在最近20年间烟消云散了,沃尔伯格安心走上了影视之路,演戏、经营影片硕果累累。1999年,《夺金三王》算是将其引上星路,此后的《完美风暴》、《人猿星球》、《偷天换日》以及《狙击手》都是代表作。可是最近4年间,单就屏幕形象而言,也就是这一部《斗士》了。不是厌倦演戏了,而是沃尔伯格一边开始升级为制片人,同时专注于要将自己年少时的心中偶像搬上大银幕。其实,早在7年前,沃尔伯格就开始动手联系米奇本人,希望可以获得拍摄许可。没成想,早有电影公司与拳王有约在先。苦苦斡旋3年,直到2006年10月13日,派拉蒙公司的制作总裁的一个电话才彻底搞定了一切,电话通知沃尔伯格可以看剧本了。放下电话,沃尔伯格冲入家中的拳击馆,疯狂地击打起沙袋。

沃尔伯格和大多数好莱坞明星一样扎根于贝弗利山,他家里的运动馆面积不大,早就改造成了拳击台,白色调子,大幅的阿里黑白照片高悬,5块啤酒广告牌也是电影留下的痕迹。有机会看到这部影片,您也留心一下那款几乎随时可能出现的啤酒,还不招人反感。如果没有这款老派美国啤酒的鼎力相助,沃尔伯格这一次的电影梦想恐怕是要大打折扣的。派拉蒙的耐心被沃尔伯格的迟滞彻底粉碎了,将预算由6000万美元缩减为2400万美元,并且丢给一家独立的制片公司来拍摄。最初,沃尔伯格提出自己演心中偶像,他的亲哥哥扮演剧中的哥哥迪克。公司断然拒绝,明星的哥哥不是明星,没有票房号召力。无奈之下,哥哥的角色曾经一再换人,马特·达蒙之后是布拉德·皮特,都因为影片进展过缓,巨星们纷纷离开。好朋友迪卡普里奥虽然经常过来一起打篮球,但是也绕着这个角色走。根据沃尔伯格自己的说法,终于有一天,他在女儿学校的门前遇到了同样来接女儿放学的克里斯蒂安·贝尔,两人一拍即合,《斗士》终于找到了“蝙蝠侠”哥哥。而且,客观地讲,片中哥哥真比弟弟演得好,7项提名中,最有希望的还就算是即将演《金陵十三钗》的贝尔。

光有哥哥不行,还得有导演啊。好莱坞一堆导演身体里流淌着拳击的血液,沃尔伯格与斯克塞斯关系紧密,去年他们合作了电视电影《大西洋帝国》,沃尔伯格运作,斯克塞斯导演。没想到,老导演就一句话:“我对于拳击所有的热情与情愫都已经在《愤怒的公牛》中耗尽了。”拳击电影一向得到媒体和评委的钟爱,美国《体育画报》给出的评价甚高,史上最佳体育影片当属《愤怒的公牛》,而《斗士》绝对是10年来体育影片之冠。至于说,奥斯卡舞台上,《百万美元宝贝》(2004年)、《摔角王》(2008年)和《弱点》(2009年)都比不上《斗士》,这当然是一家之言,无论如何以上的3部片子当年至少都收获了一项大奖。《斗士》今年面临的对手就像是片中将主人公一次次击倒的超重量级大个子,《国王的演讲》和《社交网络》定会卷走绝大部分重要奖项。

拍电影不为获奖,衡量其价值的愈加现实,票房是硬指标。当然,电影永远和梦想有关,《斗士》就是沃尔伯格自己的梦想,因此可以坚持数年专注于此。在家里的拳击馆里,沃尔伯格特意悬挂了一条主人公挚爱的标语——“成功的人总是在寻求道路,从不寻找借口。”沃尔伯格满足于自己的影片塑造了最真实的拳击比赛场景,他是最像拳击手的演员。看过影片之后,你也许不认同这一点,因为只要看看主人公指导演员训练的照片你就会明白,20年甚至更长时间的拳击生涯会给一个人的身体和面孔留下怎样的痕迹,这是演员永远做不到的,哪怕你能让自己狂瘦30斤。也许太苛刻了,至少《斗士》可以自豪,因为一个完全个人化的梦想就这么实现了。■