怪客,阿基·考里斯马基

作者:李东然 ( 导演阿基·考里斯马基 )

( 导演阿基·考里斯马基 )

沉默的诗歌

在当今影坛,阿基·考里斯马基以坚守纯手工的作者电影制片方式,追求特立独行的风格化艺术形式闻名。他也是高产而优质的创作者,所制作的影片数量曾一度达到芬兰全国的1/5,但他却又如此告诉本刊记者——他最讨厌为电影付出时间和金钱,本想当一个作家,不小心把人生陷在电影里,竟已有30年。

这个作家梦想,任何情境下,阿基·考里斯马基概不讳言,其实也能在他的电影创作轨迹上,找到很好的呼应。

处女作《罪与罚》即改编自陀思妥耶夫斯基的同名巨著。阿基·考里斯马基坦言,这部电影确实是他自己少年猖狂时的内心写照:“跟社会对着干的年轻人,拼出命去反抗,但社会是残酷的机器,反思也许自己犯了罪,但又犯了些什么罪,当时这个问题处处缠绕和嘲笑着我。”

陀思妥耶夫斯基的名著曾无数次被搬上银幕,唯有考里斯马基把故事背景换成了赫尔辛基,当年这部电影即获得了芬兰国家电影奖最佳处女作奖。自此,这个毕业自通信工程专业,热爱文学,在慕尼黑电影资料馆看了大量电影,一边做着垃圾工、洗碗工、邮差,一边撰写影评的26岁年轻人,正式开始了自己的电影人生。

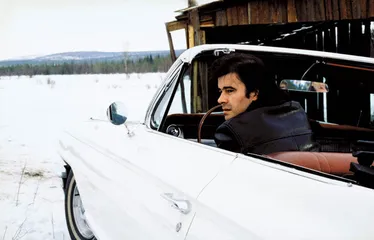

( 电影《列宁格勒牛仔征美记》剧照 )

( 电影《列宁格勒牛仔征美记》剧照 )

这部作品后,考里斯马基以一个荒诞的流浪故事作为基础,却请来当时最有影响力的摇滚明星出演的《法兰兄弟》(Calamari Union,1985),让自己的电影开始与摇滚结下姻缘,紧随其后的《天堂阴影》(Shadows in Paradise,1986),又让他的电影人生中多了吉姆·贾木许(美国著名独立电影人,代表作有《破碎之花》等)这个志趣相投的伙伴。

80年代末是考里斯马基相当多产的阶段,单单1987的一年,作品就有三部之多,《电报传来》(Thru the Wire)、《有钱的小婊子》(Rich Little Bitch)、《新王子复仇记》(Hamlet Goes Business)。如今,他也会感慨当年:“年轻时的好精力,但最重要支撑着自己发狂工作的,是强烈而勇敢的表达欲望。”

( 电影《薄暮之光》剧照 )

( 电影《薄暮之光》剧照 )

考里斯马基的电影,被称为“沉默的诗歌”。从早期作品开始,近乎抽象主义的极简美学贯穿在他的作品中。用近乎自然主义的态度采撷和呈现现实生活的片断,制造情感上的高潮,城市中落魄的边缘小人物,常常是故事的主角。考里斯马基的解释是,他自己体验过真正的贫穷,70年代时常常饿肚子,无家可归,但也不否认意大利新现实主义对自己影响之深切。他这样告诉本刊记者:“对我来说,意大利新现实主义是整个电影历史中最重要的时期,尤其是德·西卡,以及所有那些他的电影背后的人们,比如编剧扎瓦堤尼(Cesare Zavattin),他们对我的电影观念的形成都意义重大。”

而配合着“寡淡”的故事,考里斯马基的电影语言同样秉承了现实主义的衣钵,调度简洁,剪辑直接。但与德·西卡著名的随人物运动的长镜头相比,考里斯马基的镜头却非常少运动,多半是单镜头固定机位,甚至常常是以固定镜头为前提,人物在“画框”内出入,很多剧情的交代甚至直接利用了画外音。很多研究者把这“东西杂糅”的独特影像风格和考里斯马基19岁那年从芬兰跑去伦敦专程看的一场《东京物语》(小津安二郎)联系在一起。

( 电影《浮云往事》剧照 )

( 电影《浮云往事》剧照 )

可是,阿基·考里斯马基的电影中,却不见小津电影里的“浓浓人间烟火味”。相比常常花上个把月甚至半年对剧本和对白精雕细琢的小津,阿基·考里斯马基承认自己常常没有剧本就开始了拍摄,即兴的开始可能是一根点燃的火柴(《火柴厂女工》),或者一间破败的餐厅(《浮云往事》)。不知道是不是因为常没有写好剧本,台词用得相当节制,常常通片也不过200来句,并且,对白的演员永远面无表情,甚至动作举止也是僵硬而呆板。

坚硬的温情

( 电影《升空号》剧照 )

( 电影《升空号》剧照 )

因此,人们常说考里斯马基的电影总是带着芬兰的冰冷。与通常酷意十足的导演惯于自说自话截然相反,考里斯马基有意使自己的作品和自身所处的社会、时代形成强烈的照应。社会历史反思、社会现实问题,常常就是他电影故事的源头。

比如较早期的《新王子复仇记》,后来就成了对芬兰80年代那场金融大溃败最精准的预言,而渐入成熟稳定时期的“工人阶级三部曲”(包括《天堂孤影》 〔Shadows in Paradise,1986〕,《升空号》〔Ariel,1988〕,和《火柴厂女工》〔The Match Factory Girl,1989〕),以非常内在的视角,探讨社会底层劳动者的生活周遭,以及他们的身份和人格问题。“考里斯马基总是在城市的深处和边缘去呈现一个‘第三世界’的芬兰,他是最勇于揭示历史遗留给芬兰的殖民属性导演。”芬兰著名学者、影评人彼得(Peter von Bagh)如是告诉本刊记者。

最近的“失业三部曲”(以《浮云往事》〔Drifting Clouds,1996〕开始,另由《没有过去的男人》〔Man without a Past,2002〕、《薄暮之光》〔Lights in the Dusk,2006〕共同组成),更是直指困扰芬兰社会多年的失业问题,当越来越多的芬兰人,把接连不断的戏剧性失业浪潮看做社会结构性无药可医的问题时,阿基·考里斯马基说:“你知道,如果我不为这个现状做点什么,我几乎没有勇气再照镜子。”

这样的故事,城市是必然的舞台,考里斯马基也确实扎根赫尔辛基完成了绝大多数的创作。但是,不管你是否真的游历过赫尔辛基这座城市,哪怕仅凭常识,也能直观地感到考里斯马基镜头里的城市总是那样如梦似幻。一切都被抹去了所有现代化的符号,没有高楼大厦,没有手机电脑,甚至街上的汽车、市民的衣着也老旧不堪,穷街和陋巷倒是镜头最中意的景致,冰冷的黑夜里,死气沉沉的建筑,无人的街道,以及那些面无表情的主人公们,生活得机械而麻木。似乎只有这般冷峻至极的影像,才包裹得下考里斯马基那厚重而复杂的社会意识和个人精神。

考里斯马基如此向本刊记者解释,他定要复制出几十年前的城市面对摄影机,这几乎就像是一种强迫症,不能自已。“就我个人而言,我没有看到整个技术革命给芬兰,或者其他国家带来任何好的影响。既然我们的头脑停留在石器时代,那么没有必要让混乱的经济和技术进步再把我们的问题搅得更加复杂。况且,我对城市是饱含感情的,而我的灵魂几乎无法忍受直面当下赫尔辛基的粗糙,我只好将城市设定为几十年前的样子,甚至也不能忍受一辆现代化的汽车,因为它们实在太丑陋太冷漠了。我想我的摄影机是有选取性的,它尽可能展现时代中所有的野性。”

阿基·考里斯马基形容摄影机对于自己而言,就像是画笔,而他自己的现实主义就是,对眼前的一切做出即时的素描,至于那幅素描的背后,“这世界已经足够悲惨,不需要我去再怎么强调,我最希望做到的是给人们带来点希望”。

1994年,考里斯马基在接受《赫尔辛基新闻月刊》采访时,曾被问到“人生的意义是什么”的问题,他回答道:“人生的意义在于获得以尊重自然和他人为前提的个人道德准则,并将其遵守下去。”多年来,这句简单但意涵高远的话语,恰恰也是考里斯马基电影最为世人所欣赏,也最为温暖人心的精神性内在。

无论是“失业三部曲”,还是“工人三部曲”,考里斯马基电影中的主人公,常常卑微而老实,甚至被说成“就像是一条狗”(《薄暮之光》),这些主人公通常一败涂地,但是即便是生活的重压已经将他们推到人性忍耐力的边缘,他们也没有放弃,总有一道来自人性深处的光芒能穿透阴霾。这让很多人把考里斯马基和科波拉、德·西卡做比较,而即便这三个人之间,考里斯马基也是最为积极的一个。虽然考里斯马基总是如此不留余地、极致残酷地铺陈现实,但恰因此而反衬出的人的尊严也格外耀眼。他说:“我让片中的人们保有尊严,有意让他们越是遭受社会或任何人的践踏时,越能反讽地去应对,在我看来,正因为如此,他们才能超越那些折磨他们的人,也让他们甚至还有能力去自嘲一下自己的悲惨。”

对于自己笔下的小人物,他尤其怀有温情。《浮云往事》中的那对患难夫妻,终于开了属于自己的餐馆,《没有过去的男人》绝境里却找到一份可以寄托未来的真爱,《波西米亚生活》里的三个艺术家,为了挽救画家的女友,画家卖掉画,作家卖掉书,音乐家卖掉汽车,虽然现实困苦达到了极致,但其中的温情绝没有因此而廉价。女孩死在男友去摘花的一刻,考里斯马基的镜头似乎也在为这最后的浪漫浅吟低唱。

每当说起所谓“冰封的炙热”,阿基·考里斯马基总要努力轻描淡写,他这样告诉本刊记者:“世界已经够悲惨,用不着我去强调,况且一方面也是为观众着想,本来已经用一个叫人难受的故事折磨了大家90分钟,再来一个悲伤的结局实在就残忍得有些过分了。总的来说,生活中好多事情也是这样。”

幽默,黑色以及摇滚

而当回答“这是否源于所谓内热外冷的典型芬兰人性格”时,就有考里斯基式的不羁与幽默:“我想,如果我出生在塔希提,我肯定没有如今这么芬兰!”

这并不偶然,无论言语间或者电影作品中,考里斯马基的幽默似乎从来不会缺席。《天堂孤影》里那个潦倒的垃圾工板着脸对自己的恋人说:“我们去蜜月旅行吧,因为这事不能一个人去。”《波西米亚生活》里的艺术家走投无路时靠赌博赢来了一顿饭,“如果没有勇气饿死,也可以吃饱撑死”。《我雇了一个合约杀手》里,男主人公因为自杀而买绳子,卖东西的杂货店老板认真地对他说:“很结实!”这种来自斯堪的纳维亚半岛的强烈冷幽默,已被很多人称作“考里斯马基式笑话”。

可能考里斯马基自己也觉得,一味把幽默藏在严肃中,有时也会不够过瘾,就干脆拍了一部纯粹“恶搞”,放足了幽默和摇滚“猛料”的《列宁格勒牛仔征美记》。这部电影里的主角们几乎算得上是全世界最烂的摇滚乐队,不仅夸张又搞笑,“飞机头”、“火箭鞋”整齐划一,脸上也是一模一样的古怪傻气。这几个来自偏远荒芜地方的年轻人,立志要去闯荡美国,但出发前的一夜排练中,吉他手竟在寒冷的夜晚活活冻死,队员们带着他的冰尸上路了。但当牛仔们抵达纽约时,却发现这里的人们对于音乐的要求很高,他们决定继续旅行,风餐露宿,由随处演奏,落魄到沿途乞讨,横越了美国大陆,直到墨西哥炙热的阳光带来了希望,不仅融化了冻结着吉他手的冰霜,让他死而复生,也让乐队精彩地完成了演出。而一路上扮演着独裁者的老大,像是突然明了世理,偷偷离开了队伍。考里斯马基干脆把“民主主义的复活”这样带着辛辣的幽默大大地写在了银幕之上。

事实上,钟情于摇滚乐不亚于钟情于电影的阿基·考里斯马基,当年是起用了一支名为“Sleepy Sleepers”(直译为“瞌睡者”)的乐队来扮演“列宁格勒牛仔”,另外还加入了英国朋克乐队“The Members”(直译为“成员”)的前成员尼奇·塔斯科(Nicky Tesco),而电影《列宁格勒牛仔征美记》不仅屡获大奖,也红遍了全球。于是,这部电影完成后,“列宁格勒牛仔”也找到了生命力,发行唱片,跟着电影在90年代的摇滚乐坛红极至今。

虽然《列宁格勒牛仔征美记》似乎仅仅是一部极致而癫狂的“Cult”(另类、黑色)电影,但在“方向、家伙、爱、革命、民主”等等这些隆隆乐声中,在怪诞人物、荒唐故事的背后,那个严肃的考里斯马基仍旧站在那里。

可能考里斯马基对于自己培养的摇滚队伍确实情意深厚,时隔数年,又以纪录片的形式,策划并拍摄了著名的《牛仔撞红军超级演唱会》(Leningrad Cowboys Total Balalaika Show,1994),记录“列宁格勒牛仔”和“红军乐团”(Red Army Ensemble)共同上演的一场东西交融的音乐会,其规模绝对可用“空前”形容,演唱会的主角不仅是“列宁格勒牛仔”,还有一整支全副军装、成员共有160人的俄罗斯红军合唱团,那场演唱会于1993年6月12日在芬兰赫尔辛基的市政厅广场举行,芬兰和俄罗斯两国现场观众总数达到7万,把西方摇滚和俄罗斯歌曲混杂在一起,甚至俄罗斯的民族舞者也参加了演出。

60年代最典型的知识分子导演,新浪潮电影时期左岸派的领袖人物克里斯·马克(Chris Marker)这样形容那个盛会:“那是对所谓后现代的庸俗艺术的有力反抗,我不否定很多艺术家有真实纯净的感情,但当人人都在为衰落的乌托邦寻找破碎而虚幻的倒影的时候,我怀疑他们能否找到一些重要而深刻的存在,显然考里斯马基找到了自己的方式!”■

(文 / 李东然) 薄暮之光芬兰电影电影剧情片喜剧片法国电影列宁格勒牛仔征美记怪客