师昌绪:从材料学走向整个科学界

作者:吴丽玮

回到红色中国

1954年12月,《波士顿环球报》刊登了一篇新闻报道,标题名为《被扣的35名中国人中的一个MIT人》,这篇报道的新闻图片下面写道:师昌绪,一位MIT的中国研究助理,盼望通过和美国人的交换回到红色中国去。

在这篇报道里,记者引述了师昌绪的话:“我这个人没什么政治见地,只要我能尽到奉养父母的责任,别的我都不计较。”“我还没结婚,我想我的家人很想看到我一旦回去就能结婚——要是我能回去的话。在我们那里一般都是父母为儿子挑选新娘的,我希望能说服他们让我自己挑一个。起码要是他们心里已经有数的话,那我也得看看那位姑娘是什么模样吧。”

此时,与师昌绪同在美国留学的同学李恒德已经获得了美国的释放令,在归国的海轮上,他看到了这篇报道。他曾回忆道:“我可以想见他和这位记者手舞身摇、谈笑风生地东拉西扯的情态,但就是不谈政治。昌绪回答记者的那些话,真真假假,令人发笑,似乎掩盖了他骨子里是一个‘敢于向艾森豪威尔挑战的人’。”

事实上,师昌绪和他在美国的中国同学此时正在为回国而积极奔走。朝鲜战争爆发后,1951年9月,美国司法部发布了禁止学习理工医学科的中国留学生离开美国回到中国的禁令。师昌绪试图通过申请印度孟加拉工学院的研究员职位,曲线回国。在申请过程中,他得以有机会将几个中国留学生给周恩来写的联名信送到了印度驻美大使馆。此后,在美留学生们准备了给艾森豪威尔的公开信,要求他撤除禁令,让中国学生回到祖国,师昌绪负责最繁重的印刷工作,最后向美国报界、议员、民众团体发出了200封致艾森豪威尔总统的公开信。在日内瓦会议上,中美双方就交换双方被扣人员召开了几次会谈,中国留学生们终于得以回到祖国。

( 1982年师昌绪(左二)参加在印度召开的联合国开发署资助单位负责人会议 )

( 1982年师昌绪(左二)参加在印度召开的联合国开发署资助单位负责人会议 )

1955年,师昌绪回国后被分配到沈阳中国科学院金属研究所,担任研究员。

中国工程院院士、中国科学院金属研究所研究员胡壮麒回忆道:“他承担了AB-1铸造空心涡轮叶片、808铁基高温合金涡轮盘、Cr-Mn-N无镍不锈钢等重大国家任务,占了当时全所八大任务的一半。”

( 1988年9月,师昌绪代表国家自然科学基金委员会与加拿大国家科学与工程基金会主席梅博士签订双边协议 )

( 1988年9月,师昌绪代表国家自然科学基金委员会与加拿大国家科学与工程基金会主席梅博士签订双边协议 )

1964年初,我国自行设计的新歼击机歼-8的方案进入最终决策阶段,新歼击机的动力问题成为当时决策中的重大关键项目。在航空研究院的歼-8方案讨论会上,有人提出采用两台经过改进设计的涡喷7发动机作为动力的双发方案,而为了提高涡喷7发动机的推力,必须提高涡轮的进口温度。如何解决涡轮叶片的耐高温问题?航空研究院主管材料与工艺的总工程师荣科大胆提出,将实心涡轮叶片改进为空心涡轮叶片并进行强制冷却。当天晚上,荣科找到师昌绪,希望他来承担制造空心涡轮叶片的工作。师昌绪在一篇回忆文章中写道:“我当时就愕住了,什么铸造空心叶片,我从来没见过,也没听说过!”荣科建议采用美国的技术:用铸造高温合金做出冷却孔,因为金属研究所已经在上世纪50年代末研制成功涡轮叶片铸造合金916,1962年又研制成功国际上久经考验的涡轮叶片铸造镍基高温合金M17。师昌绪接下了这项很多人认为是不可能完成的任务,带领实验室开始攻关。

由于这是美国的高度保密技术,选用什么样的材料做型芯成为研究人员面临的一项重大挑战。师昌绪试了好几种材料,如钼丝、磷酸盐、石英管等,还请上海冶金所研制成功硫化铈型芯,但这些材料或者因为弯曲而露芯,或者因为太脆而折断,有的甚至无法脱芯。偶然之间,师昌绪在美国的一本杂志上获得了启发,他看到一个出售不同规格细石英管的广告,凭着自己的专业知识,他认定这就是制作空心叶片型芯的石英管。经过反复试验,研究员们自行设计出形状、规格合适的石英管,不到一个月,终于攻下这道难关,接着又用了不到一年的时间,在M17的基础上,铸造成功了我国第一片9孔铸造空心涡轮叶片,叶片经过606所的吹风试验,叶片表面完全达到降低100摄氏度的要求。

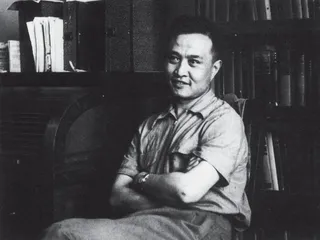

( 1956年,师昌绪与夫人郭蕴宜的结婚照 )

( 1956年,师昌绪与夫人郭蕴宜的结婚照 )

1966年11月410厂生产出一套铸造空心叶片,中国科学院金属研究所研究员朱耀霄回忆道:“试车时,只试了几个小时,有一片叶片就飞出来了。当时还有很多的人不信任铸造合金,如果不能及时排除故障,整个任务的前途就很难说了。因此,我们当即组成失效分析小组,深入现场,寻找事故原因。据装配工反映,飞出去的叶片,装配时很紧,是用木槌打进去的,据此我们分析,铸造合金重要优点是带冠,冠与冠相互碰撞,起到消振作用。如果叶片装配太紧,冠与冠的消振作用就没有了,容易引起疲劳折断。这一分析似乎有道理,但对不对,需要实验验证。但根据当时的形势,如果提出的改进措施无效的话,整个铸造空心涡轮叶片的任务是否还能继续进行,就会成为问题。在这紧要关头,还是师先生拍板,按该思路进行改进!很快结果出来了,试车完全成功。”

由“锻造加工”改为“真空精密铸造”、由“实心”改为“空心”叶片,我国成为继美国之后,世界上第二个成功使用精铸气冷涡轮叶片的国家。目前,该叶片已生产了数十万片,是我国用量最大的航空涡轮叶片,从来没有因叶片失效而发生过事故。而由该项技术发展出的冶炼、浇铸、型芯、检测等系列工艺和标准一直指导着我国几十年来高温合金的制备和铸造涡轮叶片的生产。

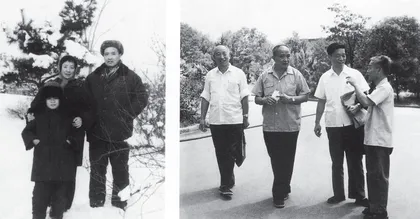

( 师昌绪(左二)与柯俊、陈能宽、庄育智在金属研究所(摄于1981年) )

( 师昌绪(左二)与柯俊、陈能宽、庄育智在金属研究所(摄于1981年) )

从科研到科技管理

“材料学在当时并不是一个很火的领域,那时候都重视物理、力学,材料是一个被忽视的、相对比较冷的领域。但在工业发达国家,当时已经感觉到材料的重要性了。科技发展到一个阶段,就会迫切地感受到材料过不了关带来的问题。”曾在中国科学院政策研究室工作的葛能全告诉本刊记者。

把中国的材料研究者组织起来,中国科学院理化技术研究所研究员李来风说:“师老的贡献很大。他把搞化工材料、陶瓷材料的这些人全都拢在一块,成立材料协会。”

1984年,师昌绪从金属研究所所长的位置上调到中国科学院第一技术科学部任主任。李来风说:“他把材料领域的人才全都调动出来了。大学、研究所都有研究材料学的,行业领域里也有研究的,因为材料是基础。但这些研究机构彼此之间要协调到一块,需要一个领袖。比如说,生物材料这件事,他觉得太重要了,关系人身体健康的东西,我们老得进口。当时想成立生物材料分会,但机构之间矛盾重重。当时要成立生物材料协会,把大伙搞到一块,可研究者彼此不服,师先生也不是搞这行的,但大家都觉得只有师先生来当这个会长,才能镇住大家。他说我兼了就兼了吧。他兼职可不是挂名,他总开会,把这些人召集起来。现在生物材料分会搞得很好,典型的例子就是2012年国际生物材料大会要在中国开。”

“师老的过人之处在于,不仅本专业领域有很深的学术造诣,而且能够跳出来,把国家战略性的科技发展问题装在心里,努力去推动这些研究工作的实现。而且他推动一件,成功一件。”原国家自然科学基金委秘书长袁海波这样评价师昌绪。

“国家重大科学工程”的立项咨询是师昌绪在担任科学技术部咨询评议工作委员会主任以后领导开展的重要工作。盛海涛说:“1995年,国家有关部门开始酝酿建设更多的‘国家重大科学工程’,各方面提出的建设项目达30多个。一开始是科委组织,请师老牵头,邀请专家初步选了一些项目,报到国家计委。重大科学工程应该纳入国家基本建设序列的,投资比较大,每项都是上亿的,那时候国家攻关的钱都没有很多,国家重大科学工程建设,立项需要有一些条件和标准,不仅从意义上讲要重大,从它的目标、支撑能力、建设能力、关键的原材料、电力能源供应等等,都要评估。立项的时候,计委和科委就有不能够协调的地方,师老找到这两个部门,谈了他的建议,希望两委能共同评估。两委同意了,共同出面组织,邀请中国科学院、中国工程院的专家组成联合评审。”

“组织方面,也有很复杂的问题需要处理。项目给谁,每个单位都想争取,如果能从国家拿这么大的项目,以后在国内的同领域就能成为前沿,就有优势了。两院院士都有各自的工作单位,大家都想把自己的工作推上去,场面上难免就会有一些争辩。”盛海涛说,“在咨询评议的时候,怎么做到公平、公正、客观,度要把握好,如何处理这种复杂局面,确实不是一般人能够掌控的。从公平公正来讲,师老说,哪个方面的意见我都请你发表,不同学术观点都可以讲,他要充分发挥个人的见解,有竞争的项目我都给你机会。所以在处理这些问题上,师老这个主席是很难当的。有一次在京西宾馆开会的时候,朱光亚很关心,他抽空来听这个会,把我叫出去,问会的情况,我如实说,会议争议很大。他听了之后没进会场,走掉了,作为高层领导他不好表态。”

“师老作为主席,既要让科学家们发表自己的意见,又不能让讨论产生偏差。大科学家在一起讨论,难免有比较激烈的时候,互不相让。师老对处理这种问题是很能把握火候的。有个老科学家总是喜欢发表意见,师老跟他说:‘你不要再说了,你的意见大家已经理解了。’那个科学家一般是不听劝的,但师老说完,他就说:‘既然师老都说话了,那我就不说了。’”

1986年,国家科技体制进行改革,由原来的拨款制改为科学基金制,在此背景下,国家自然科学基金委员会成立,师昌绪任基金委员会副主任,分管政策局和材料与工程科学部。

以前是按单位发钱,现在是按任务拨款。对于材料在土壤、大气、海洋的腐蚀数据检测的工作此时就没人管了。因为数据检测并不是创新,原本在全国26个地方布置的监测网站因为没有资金都放弃了监管。袁海波说:“师老当时就认为,虽然腐蚀数据监测是基础研究,并不完全符合基金委管理的标准,但它将影响重大科技,对重大的机器制造来说,都是不可或缺的数据。如果谁都不管,这件事就完了,只能用国外的数据,但土壤、大气、海洋的成分又不相同,得把这事管起来。”师昌绪把机械部、海洋局、五金局等几个部委联合起来,建立了全国性的腐蚀数据监测网站,“后来三峡工程,各地的核电站项目的建设都用到了这些数据”。

推动中国工程院成立

葛能全参与了中国工程院的筹建工作。“上世纪90年代初,十几个国家建立了工程院。在美国,科学院成立于1863年,而工程院成立于1964年,晚了101年。1992年,国家决定请科学院牵头、决策,筹建中国工程院,师老就成为筹建的主要角色。”

后来成为中国工程院秘书长的葛能全回忆,工程院的筹建招致了科学界一批人的反对。“有的科学家说,50年代初,理科、工科分家就是一个教训。当时很多大学师资、设备都没有,一窝蜂地直接就把学生分出去了,导致学生毕业以后专业也不对口,无法分配。科学研究本来就应该交叉,不应该割裂。”而工业部门的一些人也同样反对由中科院来筹建。“有些国家部委想强调中国工程技术的行政性。他们不同意由中国科学院来筹备,认为他们只重视学术,应该由国家经贸委取代科委来筹备。”

师昌绪组织人翻译了15个国家的工程院章程。“国际上通行的惯例是,不搞很大的编制,不设立研究开发机构。于是我们在起草的章程里就写道,工程院是一个虚体,是工程技术方面的最高学术机构,这一点是因为科学家非常担心工程院会成为部长俱乐部。”葛能全说。

1994年,中国工程院成立,师昌绪当选为副院长。1995年,师昌绪和葛能全赴美参加美国工程院的年会。葛能全回忆道:“当时我们非常想加入国际工程院理事会,申请之后被拒绝了。在这件事上,师老的人际关系起了很大的作用。我们在美国期间,见到了国际工程院理事会的秘书长,他本人是美国工程院的人,而美国工程院的院长和师老在麻省理工学院的老师是老朋友。师老认识很多美国科学界的人,这为我们打通了人际关系。该秘书长于是邀请师老和我去他家做客。”在这位秘书长家,双方交谈了很久,这位秘书长明确地告诉师昌绪和葛能全,首先要把中国工程院的章程翻译给各国的工程院看,写信通报中国工程院成立的消息,表达希望加强双方交流的意愿,这其中要提别说明,经费来源并不是依靠政府。

“认可不认可,主要是一个印象。在美国,我们摸清了国际工程院理事会的底,对方也对师老有很好的印象。”葛能全说,“师老非常高兴,跟我说,回去这个事儿就有希望了!果然,我们当年就被吸收进去了。”

好人缘,爱吃肉

“工程院刚刚成立的时候,办公室在军事博物馆的后楼,每天的午饭都是在外面订盒饭。别的老同志一般都会有人把盒饭送到办公室里,师老就自己跑过去拿盒饭。他对工作人员都不分彼此,没有跟哪几个人关系好,跟哪几个人关系不好。”葛能全说,师老身兼数职,是因为他性格敦厚,在学界颇有威望,“别人都没这个号召力。别人一听,师老来了,那他们也得去凑凑热闹”。

师昌绪出生在河北农村的一个大家庭里。李来风说:“他总跟我说,他母亲对他影响很大。他的母亲是一个特别善良、通情达理的人。在家里妯娌关系相处得非常好,他母亲吃苦耐劳,常常接济穷人。在这样的家庭长大的人,会形成同样的价值观。‘文革’的时候,他被批斗,说他凌驾于党之上。他人缘好,跟工厂的人关系好,要一块材料,其他人要不来,老先生热情:我帮你去要。写个条,人家就给了。别人就说他凌驾于党之上:我们开介绍信去的,拿不来这个材料,你师昌绪写个条就拿来了。”

李来风说,师昌绪从来不抱怨。“‘文革’的时候挨打,打成那样,他从来不讲,我听别人讲,问他是不是真被打得皮开肉绽的,他现在说起来一点都不伤心,特乐呵地说,啊,是啊!他老伴说,批斗回家来了,衣服都贴肉上了,慢慢地拿热水一点一点润湿往下揭。”

李来风说,师昌绪的夫人郭蕴宜看重的就是师老的诚实和责任心。“他当时刚从美国回来,是朋友聚会认识的。两人第一次见面,吃完饭,还剩很多,他就说太浪费,一点一点就收起来了。吃完饭他们去景山公园溜达,看到地上有砖,他就用脚把砖踢到边上,怕老人会绊倒。郭老师以前是上海的大家闺秀,师老是农民家庭出身,两人兴趣爱好还是有些差别。师老特别喜欢看韩剧,喜欢看《大长今》、《看了又看》,还喜欢看《刘老根》,但郭老师不爱看,她更愿意看美国的《乱世佳人》什么的经典电影。”

“如果不是他当所长,郭老师早就评上研究员了。”郭蕴宜也在金属研究所工作,退休前还是副研究员,李来风说,师老当所长的时候,一直不让郭蕴宜提研究员,郭蕴宜到现在为止,工资都非常低,才2000多块钱。“师老工资也没多少钱,现在30多岁的研究员,都是师老的两三倍,有的甚至是10倍。师老的工资到现在只有八九千块钱。很多人在基金委工作,关系不离开单位,只有他一个人把关系调到基金委。”师昌绪得过几次奖,但都把奖金捐了出去。这次国家最高科技奖的奖金也不例外,他捐给了金属研究所,作为“师昌绪奖学金”的奖金。

“他不图什么回报,就是希望国家强大。他80岁的时候还坐公共汽车,有时候秘书说:你办什么事出门打车,反正可以报销。他说不行,那是纳税人的钱。你想象不到他的身体,他虽然有很多病,但精神在支持他。他很充实,不睡午觉,晚上21点左右睡觉,凌晨三四点起床,就开始写东西,他的东西都是自己写的,只有PPT是秘书帮忙做,以前的幻灯片都是自己一笔一笔写的。”

师昌绪的儿子师宁定居美国,李来风平时常去师昌绪家做客,陪老人说说话。“我去了他肯定给我吃红烧肉,他做得比餐馆还好。他做得挺特别,买肘子肉,切成很大的一块,两寸大的,放锅里,倒大量的酱油,再放大量的料酒,尽量不放水,慢慢炖一小时。吃饭的时候他绝对坐边上,把好菜放你最近,让你多吃。在吃方面他一点不讲究,就是喜欢吃肉,越肥越喜欢吃。”■

(文 / 吴丽玮) 材料学材料科学走向涡轮科学界整个师昌绪