寻笋江南

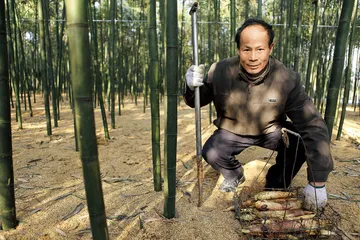

作者:鲁伊 ( 银坑挖笋人 )

( 银坑挖笋人 )

探笋之始

因为不是旅游的旺季,北京飞杭州的晚班飞机上,大半是操着吴侬软语的生意人。飞两个小时,眼看要降落了,坐在旁边的中年人已经闲闲地开始搭讪,得知我们是去探访浙江的竹笋产地时,他翘起大拇指:“介时节冬笋和雷笋都老好,正当令,你们老懂行了。”

1765年早春,乾隆皇帝第四次南巡。如果从内务府御茶膳房档案中留下的一份御膳底单来看,他的目的,倒是和我们的这一次江南之行十分相似——仿佛存心便是寻笋来的。

就拿农历二月十五日,御驾刚到扬州的这一天来说吧。早上6点的早膳吃的是春笋炒肉和春笋糟鸡,下午13点多的晚膳又吃燕笋糟肉和燕笋火熏白菜。晚上的加餐,再来一道腌菜炒燕笋,还把它特别赏赐给自己最宠爱的妃子之一、嘉庆皇帝的生母令贵妃。这或许是因为令妃本是汉军旗,江苏人,对笋应有童年记忆。

246年前,住在北京城里、心慕江南风物的皇帝想要尝到春笋的味道,刚过了年,正月十六就得向南方进发,风尘仆仆在路上走一个月,才赶上头一拨儿的春笋——发笋最早的燕笋。而此时,冬笋却早已过了季,即便贵为君王,也没得吃。

( 何钧成家的雷竹园 )

( 何钧成家的雷竹园 )

我们比乾隆到杭州的时间早三个月,中午还在北京家门口的庆丰包子铺吃炒肝三鲜馅儿包子,到了晚上,就已经坐到杭州的餐馆里,左手一盘油焖冬笋,右手一只咸肉燕笋煲。论起来,身为现代人,似乎比皇帝更有口福。而在之后的几天中,以杭州为起点,辗转富阳、临安、安吉,最后北上南京,我们一路以笋为伴,尝试笋的各种可能——从最司空见惯的腌笃鲜,到最别具匠心的香烤孟宗笋,有令人惊喜的发现,也不乏失败的体验。比如,号称鲜掉眉毛的冬笋炒鸡蛋,就无论如何让我喜欢不起来,而霉千张蒸冬笋么,是不是有个成语,叫“暴殄天物”?

把探访竹笋的第一站定在杭州,因为以杭州为圆心,半径200公里画一个圈,几个全国最著名的竹乡——安吉、临安、德清、余姚、奉化——都被包在这个圆圈之内。现代交通工具发明以前,与食材产地地理上的近便,对于一个地区味蕾的形成,几乎有决定性意义。白居易有《食笋诗》:“此州乃竹乡,春笋满山谷。山夫折盈抱,抱来早市鬻。物以多为贱,双钱易一束。置之炊甑中,与饭同时熟。”虽然对此州是白居易当过江州司马的江西九江,还是他任杭州刺史时的杭州,至今仍争议不休,但最晚不过唐代,杭州一带便已形成了吃笋的习惯,并有竹笋交易的存在,这却是有大量文字可以佐证的史实。

( 挖雷笋用的笋锹 )

( 挖雷笋用的笋锹 )

而杭州人讲究吃笋的传统,也从那时起一直延续到今日,并辐射至各地。今年76岁的竹子专家、南京林业大学竹类研究所的周芳纯先生对我们说,如今全中国最爱吃竹笋的,上海人排第一,杭州人排第二。但说到底,上海人吃笋的风气,还是杭州人带去的。“第一次鸦片战争后,上海才开埠,最早的上海人,都是从宁波、绍兴、苏州和杭州迁过去的,同时也带去了自己对竹笋的喜好。”至于如今上海的竹笋消费量远高于杭州,那是因为上海的总体收入水平较高,“穷人爱吃肉,富人爱吃笋,自古就是这样的”。

这种影响力甚至北上京城。有清一代,杭州一直向朝廷进贡笋尖和冬笋,延续了自唐以来“岁以笋供尚食”的传统。及至平民百姓,据梁实秋回忆,老北平胡同里常见跑单帮的杭州小贩,专卖笋尖和大片毛竹笋干,号为“素火腿”。上世纪20年代,老北京饭馆里流行三种名人菜:赵先生肉,张先生豆腐,马先生汤。其中马叙伦所创,使用白菜、笋和豆腐这三种白色食材的“马先生汤”,最为人所称道。但仔细看看《石屋余渖》中的记载,马叙伦却写得明明白白:“此汤在杭州治最便,因四时有笋也。豆腐则杭州之天竺豆腐,上海之无锡豆腐,皆中材。若北平豆腐,虽选其隽,亦不佳也……往在北平,日竭中山公园之长美轩。以无美汤,试开若干材物,姑令如常烹调,而肆中竟号为马先生汤,十客九饮,其实绝非余手制之味也。”一种食求精美的南方人对粗糙浮夸的北地饮食的优越之感,跃然纸上。而杭州人在吃笋上独一无二的地理优势,正是这种优越感的源头之一。

( 黄公望雕像 )

( 黄公望雕像 )

不过,我们并没有在杭州过多停留。拜会了文一路上的国家林业局竹子研究开发中心之后,我们得到这样的指点:这个季节,最好的冬笋在安吉,而以往要在春天才能吃到的燕笋,之所以现在就可以摆到我们的盘子里,故事的来龙去脉,还得到临安去挖掘。好在两个地方都离杭州不远,一小时的车程就到了。

但在这之前,我们要先到富阳去一下。因为傅懋毅,中国林学会竹子分会秘书长、林业科学研究院亚热带林业研究所研究员,正在那里等着我们。

( 刚挖出的冬笋 )

( 刚挖出的冬笋 )

富阳:江南有好笋

竹林里寂静如太古,只有鞋底踩在薄薄的一层新雪上,间或发出咯吱咯吱的声响。富阳的温度并不比北京更低,但一股冰寒之意,却仿佛渗入了每一个细胞。我跺跺脚企图温暖已经僵化的脚趾,竹叶上的积雪扑簌簌地落下来,抬头望去,一束阳光刚好从彤云中透出,逆照之下,碎琼乱玉,晶莹耀目。

( 南京林业大学竹类研究所的专家周芳纯 )

( 南京林业大学竹类研究所的专家周芳纯 )

就在那一刻,我生平第一次领会到了“快雪时晴”的意境。

这里是黄公望森林公园,也是亚热带林业研究所的毛竹科研基地。十几分钟前,我们刚刚经过一块写有“黄公望结庐处”的标识牌,据说,晚年的大痴道人就是在这里,创作出了《富春山居图》等传世名作。

( 中国林学会竹子分会秘书长傅懋毅 )

( 中国林学会竹子分会秘书长傅懋毅 )

我是头一天下午到的富阳。和傅懋毅聊了几个钟头之后,天色已晚,他塞给我一大摞书,让我回去看看,了解一下情况,第二天上午再带我和摄影师“感受一下竹林”。

堆起来两尺多高的大部头里,最厚的一本,是大卫·法雷利(David Farrelly)写的《竹之书》(The Book of Bamboo)。从外国人的角度观察我们司空见惯的那些事物,常常能有让人惊喜的新发现。比如在这本书里,法雷利便注意到,八仙里的张果老、钟离春、韩湘子和蓝采和,流传于世的形象中,每个人的手里都拿着一样以竹子为原料制成的器物,以此可证明竹子在中国人的物质生活和精神世界中占据多么重要的地位。

( 成功使用雷笋早出覆盖技术的小学老师鲍子潮 )

( 成功使用雷笋早出覆盖技术的小学老师鲍子潮 )

不过,也有一些是牵强附会。

法雷利以一段相当诗意的文字描写了中国农民挖笋时的情景:“劳作者光着脚走在竹林里,当他们的脚尖感觉到土壤中有一点点凸起的时候,就在这些地方堆起泥土。凸起预示着笋的存在。要让它们尽可能长时间地埋在土下,有时甚至还要使用木箱盖住,因为一旦笋露出头,很短时间内就会纤维化。当笋长到1英尺高的时候才会被收获,挖下去,小心地在底部与竹鞭相连的地方将其斩断。”

( 可用来制作锅刷的竹根 )

( 可用来制作锅刷的竹根 )

拿这段描写在竹林里向傅懋毅求证,他哈哈大笑:“怎么可能?那是这个‘老外’来中国走马观花看一圈之后自己想象的吧。”仔细想想,可不是。如此寒冷的天气,光着脚在竹林里走,就算不冻伤也早麻木了,怎么还能感觉到土下的冬笋凸起。若说的是春笋,生长速度比冬笋要快得多,据傅懋毅的形容,一场春雨之后,夜深人静时侧耳倾听,甚至可以听到竹子拔节的“嗖嗖”声,一天就能长高十几厘米甚至一米,哪里还来得及一个一个覆土盖箱?

那木箱子又是怎么回事呢?“竹笋挖出来之后的保鲜,民间常用沙藏法。在木箱里垫上湿沙,鲜笋笋尖朝上埋在里面,就能贮存比较长的时间。他看到的木箱,大概就是用来干这个的吧。”

( 雪后的黄公望森林公园 )

( 雪后的黄公望森林公园 )

摄影师拍照的工夫,我在呵气成霜、袖手犹寒的竹林里低头漫步,想象这样一片冻得结结实实、看似了无生气的土下,正有生机萌发,孕以为笋,真是一件奇妙的事。傅懋毅说,正是这样寒冷的天气,赋予了浙江冬笋胜过福建冬笋的优良品质。

几天后,在南京,周芳纯为我们详细道明了其中的原委。原来,浙江北部已属适宜毛竹生长的北缘地带,与同样盛产毛竹的福建相比,冬季平均气温要低上3到5摄氏度。产自浙江安吉等地的冬笋,因温度低的缘故,内部的激素和酶都还处于休眠状态,笋的生长十分缓慢,因此形成了“两头尖、中间圆”的独特形态,只通过冬笋底部一段小小的被当地人称为“螺丝钉”的木质化部分与竹鞭相连。而在气温较高、雨水更加丰沛的福建,冬笋长得快,个头大,但也很容易生出“胡子根”来。一旦生了根,味道也就差了许多。更重要的是,温度上的差异,令福建的冬笋通常比浙江早半个多月上市,每年10月底11月初就可吃到。但“塞翁失马,焉知非福”,浙江冬笋的盛产期,正能赶上春节市场需求最旺盛时,而此时,福建冬笋往往已老不堪食。

( 安吉竹农陈宝根 )

( 安吉竹农陈宝根 )

徘徊良久,其实是希望运气不错,可以发现一支即将破土而出的冬笋。傅懋毅微笑着说:“你可以试试,这里有人挖过笋的痕迹,说明应该有笋。”几天后,在安吉眼见了农民挖笋时的情景,我才醒悟过来,当时,他不过是不想让我失望罢了。没有合适的工具,完全没有经验,又是在一片并非专门笋用、土壤未经垦覆的竹林中,想要找到冬笋,简直如同大海捞针。《二十四孝》故事里,孟宗冬日“往竹林中抱竹而泣,孝感天地,须臾地裂,出笋数茎”,不过是另一个动人但信不得的传说罢了。

於潜:挖的和卖的

好多好多的竹笋!

10余平方米的一间小门市房里,东一堆,西一堆,堆满了还沾着新鲜泥土的竹笋,有三五百斤。几个中年妇女各据一角,坐在小马扎上,守着面前的一堆笋子,手持砍刀,“笃笃笃”地一支支砍去笋子下面的老根。砍好的笋,在墩子上敲打一下,抖掉笋箨上多余的泥土,按个头大小,码到塑料袋里。见人过来,冷漠地瞟一眼,因不关己事,又低下头笃笃地砍起来。

混杂着砍笋的“笃笃”声、小四轮农用运输车的“突突”声、摩托车的“嘀嘀”声和讨价还价的尖利人声,外面被一摞摞竹材包围起来的这个地方,是临安市於潜镇上的鲜笋交易市场。

市场负责人周家顺对我们说,此时并非旺季,可以容纳100多家商户的市场,只有30多家在收笋。据他形容,要是春节前后,从市场门口到路口,几百米的路上,排满了拉笋的货车,挤都挤不进来。

带我们来的人是何钧潮,临安市林业局的总工程师,临安竹产业首席专家。这是一个慢声细语、经常要想上半天才说出一句话来的人,但是一打开话匣子,却又能滔滔不绝说上半天。

头天晚上,我们天色已黑时才从富阳赶到临安,何钧潮一直在林业局等着。临安林业局的位置很好,就在临安市区最著名的景点钱王墓旁边。这里埋葬的是钱武肃王钱镠,五代时吴越国之主。钱镠在位期间,筑杭州城,疏浚西湖,治理钱塘江潮,在太湖流域兴修水利。杭州后来之所以能够成为江南重镇,人间天堂,钱镠功不可没。

关于这位出身平民、一介武夫的钱武肃王,因其难能所以闻名的一件韵事,是他写给回临安归省的王妃的一封情书:“陌上花开,可缓缓归矣。”因为接下来还要赶去安吉和南京,我们在临安的两天,却容不得这样慢节奏的步调。向何钧潮提出要求,一天时间,希望他能帮我们联系参观雷笋的采挖,鲜笋的交易,当地的笋制品加工厂,采访何钧潮之外另一个与临安雷笋的今日命运息息相关的重要人物,还要顺便了解一下天目笋干的现状。他扳起手指,嘴里念念有词:“10点,9点半,8点半,14点,11点半,17点,”神秘兮兮地点算一番后,说:“没问题,都来得及。”

后来我才搞清楚何钧潮到底在计算些什么。10点,是於潜鲜笋交易市场开秤的时间。这规矩始自1995年前后,正是临安推广雷笋早出覆盖技术、效益最好的黄金年代。临安从事鲜笋贩运的农民,约有3000多人,几乎有村庄的地方,皆有竹笋市场。当时雷笋的价格波动很大,常常一天数变,为了买卖双方都不吃亏,于是约定每天上午10点,等上海和杭州的市场价格信息传来之后,再统一开价。延续至今,也就成了10点开市的行规。9点半,是从10点钟倒着推算出,我们到雷竹林里采挖雷笋的时间。以此类推,从临安市到於潜要40分钟左右车程,所以8点半必须出发。下午14点要赶回临安做采访,所以中午11点要到加工厂参观顺便吃饭。采访完成,从采访地点走到经营天目笋干的商户那里,刚好17点整到。

听来似乎琐碎,但当我完成在临安的全部采访,翻看过几大本临安史志,通读了从1985到2001年、记载10余年间临安竹产业发展状况的《临安竹讯》之后,才深刻地体会到,若没有这种斤斤计较、算计到极致的本地性格,也就不会有发生在90年代的那一场改变了江南人的吃笋时令、影响了临安和附近众多县乡农业布局的雷笋革命。

说了半天雷笋,何为雷笋?其实,它就是乾隆皇帝当年吃过的,用来配糟肉、白菜,加腌菜炒之的燕笋。因为出笋时间比其他春笋都早,又叫早笋。因为属哺鸡竹类,又叫早哺鸡。因为可以种在房前屋后,自家菜园,所以又叫早园竹。

“28”,几乎我采访过的每一位竹子专家,提起雷笋的时候,都会不约而同、准确无误地报出这个数字。这是90年代中期的某一年里,雷笋曾经创造过的价格纪录——1斤雷笋,28块钱。即使今天,听起来依然贵得令人难以置信,放在物价尚低的90年代中,难怪会给人留下如此深刻的印象。

这样的笋是如何长出来的?在何钧成,何钧潮二弟家的两亩竹园里,我见到了它萌生的环境。

如果你以为竹子都像在电影中看到的那样,生于崇山峻岭之上,餐风饮露,吸取日月精华,乃得清新之气,那你实在应当到临安来补补课。这里的雷竹,就那么一棵棵一排排整整齐齐地种在田里。

地上一片金黄,仔细看看,是谷壳——本地叫砻糠。踩上去软软的,像踩在厚褥子上。它和下面的一层稻草,是自然状态下本来要到每年3月份才能发笋的雷笋提前到冬天里便有收成的关键之一。

何钧成拎着一根铁钎一样的东西,站在竹园外面细细打量他的“田地”。昨天他刚从这里挖了30多斤笋,今天据说不会太多。“但肯定有,肯定有。”何钧潮向我们打包票。

话音未落,何钧成就指着一棵竹子旁的一小块地方说:“这里!”然后伸手点指:“那里,那里,那里,全都是!”

我蹲下来,看那块号称有笋的地方。果然,金黄色的谷壳表层被顶起了一个小包,延伸出几条裂缝,露出下面颜色比较深的湿土。何钧潮告诉我说,当地人管这叫“裂胖”,看到裂胖,下面99%有笋。

何钧成用手把裂胖上的谷壳拨开,果然,露出了黄白色的笋芽儿。这时候,他拎着的那根铁钎——学名叫笋锹——便派上了用场。顺着离笋芽儿1厘米左右的地方插下去,深入1尺多长,上下左右探几下,然后倾斜30度角果断地往下一铲,向上一撬,一根尺把长的雷笋就从地里变戏法一样跳了出来。

这些覆盖早出的雷笋,实在也不怎么好看。青白底子泛着紫红的笋壳上糊着黄泥和砻糠,散发着一股怪兮兮的味道,让人联想起以前在秦岭满山找熊猫时拣到的新鲜熊猫粪便。经过鲜笋市场里的大妈们砍砍剁剁敲敲,码放整齐,装进漂亮的超市专用塑料袋里,看上去才顺眼一些,终于有几分似了我们平日见过的菜。

我在心里暗暗鄙视了自己一下。这可悲的城市动物。

不过,当我们后来在安吉竹农陈宝根的山上,挖到笋壳金黄、遍布绒毛、似足书上描写的“小黄猫”的冬笋时,我方想到,原来自然之物,还是得有其天然之美。

这样的雷笋,按当天的市场收购价格,6块5到7块钱1斤,加上场租人工费,每斤加价1块5毛钱,所以得卖到8块钱才不赔本。

“不是28吗?”何钧潮咧嘴笑了笑:“也就那么一年,很短的一段时间,一两户人家卖到过那么高的价格。”周金生,一个收购点的经营者,在旁边插话:“今年的价格还算好了。所有农产品都涨价,笋的价格也不错。”他说,有一年,市道最不好的时候,覆盖的笋只卖到1块5毛钱1斤,连成本也还不够。

哪一年?何钧潮和周金生都开始顾左右而言他。为什么?支吾一阵之后,回答是“做的人多了,恶性竞争压价”。后来,当南京林业大学竹类研究所的王福升所长跟我们讲起,因为查出临安雷笋含有剧毒农药呋喃丹残留,上海一度对临安实行市场禁入的惩罚措施时,我才终于明白了当时他们脸上那意味深长的微笑后面的意思。

这惩罚如今应已结束。周金生收来的笋,全部发往上海,他妻子在上海菜市场有摊位,包装袋上写着的“晓梅”两字,就是他妻子的名字。“上海人吃笋的量大,杭州一天也就几百斤,到1000斤就卖不掉,上海没问题,有多少卖多少。”

我向周金生请教,什么样的雷笋才是好吃的笋?他面露为难之色,“都差不多咯”。的确,整个於潜鲜笋市场,雷笋的分类系统,都只按个头来分。大、中、小三类,每级价格相差5毛。中等大小,形态匀溜的,放在透明塑料袋里,10斤一袋,专供超市。大一点或小一点的,装胶丝袋,20斤一袋,专供菜市场和酒店。口味和质量从来没有被当成评价标准。

“听说有的雷笋用化肥农药,味道就不好吃,而用有机肥的就好些,怎么区分?”我问。

周金生嘿嘿一笑:“市场上都混在一起卖,怎么看得出来?你到农民家里去找,或许能找到他们给自己吃的笋。”

从市场出来,我们去看了於潜镇上的一家手剥笋生产厂。说是做手剥笋,其实因为原料笋一年也就供应那几个月,还要再兼营别的业务,比如山核桃、茶叶、碧根果和榛子。而工业化生产、三蒸三煮、只能靠“化学水”赋予味道的手剥笋,也实在没什么看头。唯一的收获,倒是厂长余松海引我们到一家半山脚下的度假村吃的午饭。现杀的野鸡烧雷笋,还有冬笋烧腊排骨,虽然是到处都会吃到的老几样做法,但或许是因为原料新鲜,格外浓香——只是有点咸。

说来也是先入为主了。以前一直以为,杭帮菜是清淡清鲜一路的,从富阳到临安,却发现当地人的口味,重咸重辣,而且多用干菜腌菜。于是想到鲁迅曾经写过:“究竟绍兴遇着过多少回大饥馑,竟这样地吓怕了居民,仿佛明天便要到世界末日似的,专喜欢储藏干物品。有菜,就晒干,有鱼,也晒干,有豆,又晒干,有笋,又晒得它不像样。”

鲁迅的疑问下文如何,不得而知。临安历史上之多天灾,却是史有所载。何钧潮头天晚上借我的《临安县志》上写着,这个俗称“山多而穷,水少而恶”、“九山缺水一分田”的地方,自南朝宋顺帝升明二年(478)至上世纪90年代,有文字记载的水灾,平均每10年一次。自后唐天成三年(928年)至今,平均每12.5年一次旱灾,而且常常水、旱灾交替而生。

乾隆年间,浙西山区就以“山高土燥多石,不利稻麦”著称了。而这里适于耕种的土地又是那么的少。清康熙十年(1671),构成今日临安市的临安、於潜、昌化三县耕地总计25.47万亩,人均9.1亩,以后人口不断增加,人均耕地却逐年减少。上世纪50年代,人均耕地1.1亩,60年代0.8亩,70年代0.7亩,1988年更下降到0.64亩。

因为地少,所以容不得犯错误,要计算出成本效益最大化的经营方式,才能在农业社会中生存下去。所以这里的农民格外工于计算。早在清朝顺治年间,在嘉兴、苕溪一带教书并亲自务农的私塾先生张履祥,便在《补农书》中写道,瘠田种竹,“每亩可养一二人”,高于种稻。而在1986年,临安农业局的农艺师孙信根,更算出一笔账:旱地种笋竹,每亩收益974.09元;其次是甘蔗,526元;夏菜,469元;瓜类,428~460.9元;茭白,276.99元。当时,为了增产,临安树了不少靠种竹挖笋发家的模范户,如种雷竹的葛银万,种哺鸡竹的吴龙福,还有种毛竹的马良宝。但是谁都没能想到,真正给临安的竹产业带来最深远影响的人,居然是来自自然条件并不太适合种竹子的一个村子里的一名小学老师。

临安:平地一声“雷”

临安石镜小学,下午14点,刚刚响过上课铃,校园里四寂无人,教室中传来朗朗读书声。久违的场景,让人有点时光倒流的感觉。一个瘦瘦的小老头儿从教学楼里跑出来,黑色的外套没拉拉链,衣角被风吹开,显得格外的肥大。远远看见,我就知道,他是我要找的那个人——鲍子潮。

雷笋早出覆盖的故事开始的时候,鲍子潮是临安市(当时还是临安县)三口乡珠坞村的一名小学老师。自家房子边上有4分自留地,原来种种小白菜,80年代中期,临安大力推广笋用竹,就改种了雷笋。

“我家里养猪,我爸爸养牛,每天扫出来的猪垃圾、牛垃圾,就往竹林里堆肥。”鲍子潮对我们说,“后来发现,堆过这些肥料的地方,雷笋出笋的时间要早10多天。我就开始想,到底是肥力的原因,还是温度的原因呢?”

那时候,是1988年底。由于大力推广种菜竹,从1983到1988这5年间,临安的竹林面积平均以每年9382亩的速度递增,竹笋年产量已经达到了2.9215万吨。

“因为产量大,所以有市场,上海的50多家菜场都来临安订购鲜笋。”何钧潮介绍道,“也因为产量大,有了竞争。出笋时间早一点,卖得价格能高一点,出笋时间晚,大量的竹笋都下来了,就赚不到什么钱。从农户到研究人员,都在想方设法琢磨着怎么提前笋期。”

鲍子潮的家住在半山上,家门口下面,就是一家用竹枝做扫把的加工厂,每天都有很多加工剩下的竹叶下脚料堆出来。“竹叶烧火烧柴都很危险,只好堆在小溪边,等着下大雨,水把它们冲走,可又不见得总下雨,于是就堆了好大一堆。”鲍子潮回忆道。

有一天鲍子潮从学校里放学回家,看见竹叶堆里,热气像轻烟一样袅袅地升起来。“竹叶受了潮,是会发酵的,一发酵,温度就升高,我就想到,能不能拿竹叶盖在竹林的地面上,让低温升高,或许可以早一点出笋。”于是,1989年元旦,趁着放假,鲍子潮跟扫把厂的老板打了声招呼,把所有的竹叶都拉走,盖到地上。

鲍子潮先把地浇湿,施好肥,然后才盖上30厘米厚的一层竹叶。因为没有十分的把握,于是四分地里,只拿出一分八厘地做试验。

“盖完之后,我就拿温度计时不时去测一下。一开始比外面的平均温度高七八摄氏度,而且总是能稳定在七八摄氏度的样子,到后来,竹叶开始腐烂,温度计上的数字越来越高,居然达到了十三四摄氏度。”

时间慢慢过去,农历十二月十九,鲍子潮把竹叶盖到竹林里的第26天,亲戚家的小孩到他家里玩。“两个小孩在竹林里打滚,突然觉得什么东西戳到了背上,喊人来一看,居然是好几支雷笋,已经长得很长了。”

虽然雷笋素以出笋最早著称,可腊月里出笋?这可是谁都没听说过的事。

“在临安,卖不出去。那个季节没人收笋。自己家吃掉,也不划算。”鲍子潮说。于是,他坐上长途车,到了杭州龙翔桥菜市场,摆了个地摊。“看的人多,买的人少。大家都说,这季节怎么会有雷笋呢?搞不好是放了激素的。”摆了很久,终于才有一个饭店老板经过,4块钱一斤,全都买走,还约定,下次再有新笋,送到他的饭店,有多少要多少。

“我才不干呢。”鲍子潮的眼里流露出几分狡黠之色,“我还是在菜市场卖,你要就来找我。结果一次两次,来买的饭店越来越多,从5块钱,到6块7块,还是有人抢着要。”最后,这一分八厘地,为鲍子潮赚到了2200元。

“1989年的2200块钱啊!”这个小学教师说到兴起,拍起了桌子,“那时候我当乡村教师,一个月的工资可才32块钱。”

能赚钱的消息总是传得特别快,没过多久,当时担任临安竹产业协会技术指导员的何钧潮就找到了鲍子潮,总结雷笋早出的经验。而这以覆盖增温、浇水灌溉和增加肥力为三要素的早出增产技术,不过一两年间,便在临安的种竹户中普及开来。

何钧潮回忆道,那一年,与鲍子潮同村的另一个农民,没有覆盖,2分竹林只收了400多块钱,相差5倍之多。等到技术普及开的第二年第三年,许多人的覆盖雷竹经济效益达到了每亩两三万块钱。“谁能想到,种竹子居然可以赚这么多钱?一下子全都扑上来,以前种水稻的、种荸荠的、种茶叶的田地,都改成了雷竹林。”临安林业局的办公室主任朱永军对我们说。

在那几年中,小学老师鲍子潮,又多了另外一个身份。因为熟悉杭州的市场渠道,他买了辆小卡车,四邻八乡的邻居种出的早出雷笋,都由他统一拉到杭州去卖,“家里到处堆的都是竹笋”。

然而,这个故事正值高潮时,却戛然而止。1996年,鲍子潮从三口乡调到临安市区的石镜小学。他把连续覆盖了7年的竹园交给弟弟打理,之后就再也没管过。而他的弟弟,也没有再做过覆盖。

1996年前后的故事,鲍子潮语焉不详。我搜索记忆,前一天看过的《临安竹讯》:1995年5月,临安雷竹蚜虫大面积爆发;1995年秋天,临安长期干旱,对灌溉要求极高的雷竹覆盖困难重重;1996年初,大片雷竹林发生衰退现象;1996年梅雨季,雷竹张叶行鞭的最佳季节,病虫害再度大规模爆发,为了控制病害,大量使用了氧化乐果和甲胺磷(两种很难降解的内吸式杀虫剂);再往后么,就是上海呋喃丹事件……后来,竹类研究专家发现,这些问题,或多或少,都与覆盖技术有关。

“因为竹叶的价格贵了,改用便宜一点的稻草和砻糠,外来病菌和微生物进入原本稳定的竹林微生物系统;覆盖增温、潮湿的环境下,更容易发生病虫害;主要由碳元素构成的砻糠腐烂后进入竹林土壤,改变了原有的土壤碳氮比;为了增加产量,拼命施肥,令地力和竹子本身成笋的能力很快枯竭;稻田种竹,难以排水,竹子烂根烂鞭问题严重……”几天后,王福升为我们一一列举覆盖技术的诸多问题。可为什么鲍子潮的竹园到今天还都长得很好?我问。王福升回答说:“他只有4分地,面积小,而且人勤劳,能够保证用有机肥。但是如果放大到一个规模化的产业,到处都搞覆盖,怎么可能不出问题?”

这个故事结束的时候,鲍子潮还是一个小学老师,他马上就要退休了。

安吉:两重天

车翻过市岭,天目山的这一边,就是安吉地界。

送我们到安吉的何钧潮指指点点:“你看,这一方水土的事,就是这么奇妙。一岭之隔,临安的山上,长的都是小竹子、小杂木,到了安吉,就一下子变成了高大青翠的毛竹。还是安吉的土壤好。”

临安人和安吉人之间的关系很奇妙。明明是紧邻,但因为一属杭州一属湖州,人事上便多了许多隔膜。明明都是竹乡,但因为一产雷竹一产毛竹,谈论起笋子的品质来,就有很多相互矛盾的说法。临安种竹子的人爱笑安吉人“脑瓜不开窍”,当年早出覆盖技术刚刚推行的时候,临安没有那许多竹叶,于是跑到安吉来要,白给不说,安吉人还要请他们吃饭。安吉种竹子的人则有点事后诸葛亮地揶揄道,费了半天劲,最后还不是一样,不折腾,不折腾。

如果单从公路两旁的房子判断,如今安吉人的生活水平应该比临安高。新且不说,式样也来得雅致,一些村落的小别墅群让人以为到了美国的新英格兰地区。

何钧潮把我们送到天荒坪,安吉林业局的小顾已经等在那里,带我们去看天荒坪镇最大的冬笋专业合作社上山挖笋。合作社理事长梁一品带点夸耀的口气对我们说,挖笋的地方是在银坑,又叫天下银坑。“电影《夜宴》就是在这儿拍的,里面吴彦祖竹林大战,就是从这丛竹子滑到的那丛竹子。”走在竹林间的石径上,梁一品热情地充当着导游的角色,“那儿是《心中有鬼》的外景地,范冰冰就住在那间小屋里。还有《功夫之王》、《越王勾践》……”

地理位置上,安吉其实在临安之北,但不知为何,感觉上却要温暖得多。竹林里,一束一束的阳光柱斜斜地打下来,走在明亮里,简直让人心情都明媚起来。

我们还没看到银坑的挖笋人,就已经听见金属撞击石头的“铮铮”声。顺着声音寻去,最陡峭处几乎有60度的山坡上,几个村民正在费力地刨着被薄雪覆盖的土地。

“有么?”梁一品喊道。

“有,可是不多。”

打开胶丝袋,果然不多,不过是那么七八只冬笋,而且个头并不大。在这里找笋显然比在临安的“雷竹田”里找笋难太多了。几个人扛着锄头,在竹林间这里刨两下,那里刨两下,收获并不多。

趁这机会,正好仔细打量他们手中的家伙什儿。原来挖冬笋的锄头,又与挖雷笋的笋锹不同。一头形如普通的尖嘴锄头,另一头,却是一个弯弯的小斧子。第二天,安吉县林业局的张培新高工对我们介绍说,这挖冬笋的工具,在安吉,少说也有了几百年的历史,足可以申报非物质文化遗产了。

“这里有一个。”左上角山坡上穿绿军衣的农民向我们喊道。赶快手脚并用,拽着杂草灌木爬上去,一边叫着:“先别挖,让我们看看是什么样的。”到了那里,果然还未动,可是一片纷乱的竹叶中,也完全看不出,笋到底在哪里。

绿军衣指给我看:“这里,这里,就是这个胖墩”——果然十里不同风,临安的“裂胖”,到了安吉,就成了“胖墩”。

说实话,对着绿军衣所指之处,端详半晌,还是未见特殊之处。他已挥锄如飞,尖嘴锄的一端刨开冬笋周围的土,直至露出金黄色的整个笋壳,和一条暗黄色的竹鞭。然后换成小斧头那一端,对着笋与竹鞭相连接处,果断砍下,从黄泥地里掏出一颗巴掌大的冬笋来。不知何时,其他的挖笋客都围拢了过来,嘻嘻哈哈地笑:“好,还是他有经验。”

时隔多日,再度回想起当时的情景,突然想起,他们是在表演吗?

之所以这么想,是因为,与此后见到的真正的“笋山”相比,银坑的竹林,显然管理得不够好。我们见到地上屡屡露出的跳鞭和断鞭,后来在南京,王福升拿着一根竹鞭模型,为我讲解了半天,如果不及时把这些已经没有发笋和发鞭能力的老竹鞭挖掉,它们将会如何严重地妨碍竹林的整体结构。刨开的笋坑,并没人去管,只是暴露在那里,而按照培育规范,挖笋后要及时回填施肥,才能保证一条鞭上其他的笋芽继续萌发,更不用说满地的石块。

然而,回头再想想,也许银坑的人,已经不需要再像他们的前辈那样,靠挖笋砍竹为生了吧。林业局的小顾对我们说,这里作为影视基地和旅游景区,这两年火得很。如果是春暖花开的时候,进山的路上,挤满上海和杭州来的私家车。出山的时候,见到两旁田地里,居然种有只适合山上种的茶树,略带诧异地问梁一品。他嘿嘿一笑:“这块地马上就要被征用了,盖旅游风情小镇,农民想多拿点赔偿款,就先把地占上。”原来如此。

正是因为有了这一日的见闻,第二天,当张培新对我们说,安吉的冬笋,虽然政府一直在大力倡导发展,但这么多年来,产量也不过一年三五千吨而已时,反而并不觉得十分惊讶。

安吉林业局的办公大楼很新,办公室里,张培新用手比出了一个树叶的形状:“安吉的地形,就像是这片叶子。”勾勒出这片叶子轮廓的,是天目山的东西两支,而贯通叶片的筋脉,是东联太湖,最终与黄浦江相接的西苕溪。

“安吉自古产竹。其他的竹乡,小农经济时代,竹子只是产品,不是商品。”张培新说,“但在安吉,有据可查的,至少1000多年前,竹子就已经是商品了。”这主要仰仗的是河道的便利。“西苕溪水流平缓,不会暴涨暴跌,便于竹材运输。传统社会里,竹材的两大用途,一是农用,二是生活用。在华北平原和江南平原,由于农业发达,人口稠密,要消耗大量竹材,恰巧安吉是地理位置上最接近的竹子产区,而且运输不难。”

张培新说,譬如福建,虽然竹子也很多,但河流湍急,很难放竹排,到下流已被冲烂。至于江西,因为路途遥远,漂到上海要两个月时间,也都烂掉了。得天独厚的地理优势,令安吉的竹材在相当长的时间里都是当地农民的一项重要收入来源,所以老百姓有经营的积极性,也在实践中总结出了许多以现在眼光来看仍十分科学的竹林管理技术和理念。

不过,对竹材的强调,却使得安吉在相当长的一段时间里,对竹笋的采挖采取一种相当严苛的禁止态度。

我们在安吉停留的时间太短,要去的地方太多,没来得及去看著名的蟠龙庵《奉宪禁碑》。在这块立于嘉庆十三年的石碑上,刻着如下文字:

“查余杭、临安、武康、安吉、孝丰等县,界址毗连,山多田少,居民出息,全赖山竹。甲年冬笋即系乙年春竹,匪徒结党成群,逞强刨掘,侵损山场,殊为民害……嗣后每届冬令,饬差严密查拿窃笋匪徒,照例究办,并永禁开设笋行,以杜滋弊。”

而这种重材用轻笋用的理念,直到20多年前,仍未改变。等到竹材的需求不再像以往那么大,转换思想要发展冬笋产业时,一亩毛竹林挖笋一年两千多块钱的收入,早已吸引不住另有财源的年轻人。何况,劳动力成本越来越高,如果不是自己经营,雇人来做的话,一年辛苦到头,可能还要赔钱。“如今,安吉还在经营竹林,挖笋砍竹的人,最年轻的,至少也在40岁以上了。”张培新感叹说。

他说,前两年,安吉县政府组织到上海推广安吉冬笋,“新闻发布会开完,上海的大菜场就找来,下合同,跟安吉订购冬笋。结果安吉根本不敢接——因为没有这么大的产量。这些菜场的订货量常常一天就是20吨、50吨。整个安吉有冬笋的季节,每天加在一起的产量才不过20到30吨,还不够安吉人自己吃的呢”。结果就是,许多安吉的竹笋加工企业,实际上都要靠从江西和福建外运毛笋才能保证原料供应。

谈话快结束时,张培新建议我们去山川乡北弄村陈宝根的家里看看。“安吉竹林经营的那一套传统工艺和传统技术,现在还会的,没有几个人了。”

陈宝根今年已经68岁了。他在这一带,应该是个不大不小的名人。堂屋里摆着泛黄的被某领导人接见的照片。院子里,他的爱人在用竹根扎制刷锅的刷子,样子朴拙,颇为美观。陈宝根说,这样十几分钟就扎成一把的刷锅刷,超市里可以卖5块钱,而今年安吉冬笋的收购价,只有10块钱一斤。不过,依然比杭州市场上卖的贵得多。“比方说杭州的冬笋卖8块钱,湖州的冬笋就卖9块钱,而到了安吉,反而要更贵,因为离产地越近,越新鲜,也更可能买到真正的安吉冬笋。”陪同我们的安吉林业局办公室主任喻虹说,“许多在上海卖的冬笋号称是安吉产的,可一看笋壳,颜色暗暗的,剥开一切,刀下去就碎了,切不成片,这些都不是真正的安吉冬笋。”

陈宝根带我们上屋后的山上挖笋。他说,有人找上门来跟他订购,他才会上山挖一些,否则的话,宁可摆在那里。他很忙,合作社里还有其他工作,这次我们过来,还是“跟领导请了假来的”。

踩着松软的竹叶穿过竹林,身旁的竹竿上,勾画着奇形怪状的文字,隐约可见中间的两个字,是“宝”。其他两字却全然不可识。但我知道,这便是安吉著名的竹林管理技术“捏油”。传统上,那是用青油或菜油加上烟煤,调成油煤,用布包起在竹竿上书写。第一个字通常是“上、大、人”,标志竹子的年龄,第二个字是竹子主人的记号,而第三个字却另有含义。张培新告诉我们,捏油的作用,是对竹子的年龄心中有数,及时砍掉那些老龄竹。而另一方面,当寻找竹笋时,沿着正值发笋能力旺盛的4年竹到6年竹的竹鞭“顺鞭挖”,成功率也要高得多。

果然,陈宝根不到两分钟就挖出了第一颗冬笋。然后是第二颗、第三颗……完全不像在银坑经历过的四处刨探,然而又和在临安雷笋田里见识的截然不同。莫非,这就是张培新提到过的,所谓一打眼就知道土层下面有没有笋的“透视挖”?

陈宝根嘿嘿一笑:“那不成特异功能了?”他指给我看地上被我忽略的一根根小树枝,“每个下面都有笋芽,都能长成冬笋。头一次挖的时候注意,轻刨轻取,不伤鞭,不伤根,及时往笋坑里浇水施肥,过几天后面的笋芽就又能长成新笋。一个一个地拿,可以一直拿到春天的春笋出来。”

南京:竹文明与笋文化

终于到了南京。在这个并没有养成吃笋习惯的城市里,却有着全中国最顶尖的竹子研究中心,以及两位中国竹类研究的泰斗——97岁的熊文愈和76岁的周芳纯。

找到他们,是想从两位老先生那里得到此行最渴望获知的答案:

在中国的饮食文化中,竹笋为何占有如此重要、如此独特的地位?

清代的李渔和日本学者安冈秀夫曾经试图用形而下和形而上的两个方向回答这个问题。

在李渔看来,“此蔬食中第一品也,肥羊嫩豕,何足比肩。但将笋肉齐烹,合盛一簋,人止食笋而遗肉,则肉为鱼而笋为熊掌可知矣。购于市者且然,况山中之旋掘者乎?”他看重的,是笋的味道。

而在安冈秀夫的《从小说看来的支那民族性》中,他写道:“这好色的国民,便在寻求食物的原料时,也大概以所想象的性欲的效能为目的……笋和支那人的关系,也与虾正同。彼国人的嗜笋,可谓在日本人以上。虽然是可笑的话,也许是因为那挺然翘然的姿势,引起想象来的罢。”很显然,这个回答太不靠谱了,马上遭到鲁迅的抨击。在鲁迅看来,多竹,即多笋,多笋,即价廉,所以在江南城镇的餐桌上常见,还是回到形而下的层面上来。

不过,在《竹之书》上,我也看到了源自美国植物学家大卫·费尔查德(David Fairchild)的另一种说法:“想要控制竹子的最好办法,就是吃掉它的笋。”

将这三种说法向两位先生求教,得到的答复却惊人简单——在中国这样一个拥有历史悠久的竹子文明的国家,食笋成为一种文化,不也是很正常的事情吗?而文化,本来就是复杂而有众多层次原因的。

它可能是一种托物言志、自视高洁的姿态,也可能是一种憧憬自然、向往山林的理想。当然,它也可能被世俗之气所沾染,成为炫耀的另一种形式——譬如,著名的扬州盐商与问政山笋的故事,千里迢迢,舟楫往返,只为了一砂锅故乡的山笋,细究轶事的源头,原来醉翁之意不在酒,本是盐商彰显庞大的货物流通能力的一种手段。

然而,当我们完成对笋之疑问的探寻时,却使一个更大的问题浮现出来——笋文化所依托其上的竹子文明,在石油文明的冲击之下,还残留几分?倘或皮已不存,毛将焉附?作为一种被我们的祖先百般吟咏赞叹过的山林之鲜,笋的未来立身之地,又在哪里?■(文 / 鲁伊) 竹子精神浙江安吉林业寻笋笋临安江南