工作在田中央

作者:钟和晏 ( 津梅栈道 )

( 津梅栈道 )

十几年来,黄声远是一个只做车程“30分钟以内”项目的建筑师。对照通常的运作方式,他和他的事务所“田中央工作群”奇怪而超乎常规——通常没有基地,没有固定的经费,没有特定的委托方。而且,“没有一个案子是真正地结束,故意没有把事情全部做完”。

有一个“案子”他们已经进行了13年,当我问他总共蔓延了多少公里时,他的答案也不是一般建筑师式的精准:“从火车站走,大概15分钟走到这边。然后从阳石岗走到河边,慢慢走差不多10分钟,从这个房子走到这个桥,跨这个河大概也是十来分钟。”

所有这些事情也难以明确它们的具体数目。“我们的东西都没有结束也没有开始,好像分开,好像又连在一起,然后从这个生长到那个。我们最近要做一个当代美术馆,它又会把旁边两个老房子吃进来变成分馆,把都市走廊和老庙也接起来,你就不晓得到底算几个项目,但我们做的总建筑面积是非常少的。”

遇到黄声远是在深圳第二届“中国建筑传媒奖”颁奖典礼上,他的宜兰“津梅栈道”是以最高票数入围“最佳建筑奖”的作品之一,评委给予的理由是:“利用原有的机动车行桥梁,以巧妙而简单的构造,营造出步行栈道的空间,使跨越宜兰河的居民有了安全亲切的廊道和交往空间,突显建筑师从生活场景的细微处,去反映一种平实的社会关怀意识。”

连接宜兰旧城巷弄和北岸津梅田野的庆河桥原本是日据时期建造的一座水泥桥,只有来往两条车道的大桥造成行人过河的困难,通常的做法会是拆掉之后,重建一座足够宽的、人车和平相处的新桥。田中央工作群使用了一种非传统的整理交通方式,用镀锌格栅、木板、钢架等材料组合出一座新的栈桥,故意不太准确与非秩序地排列,附挂在旧的大桥体下。经过计算的结构刚好支持原本不太宽的桥面栈板,最狭窄的地方,只能供一个人推着一辆自行车经过。

( 员山乡原日军神风特攻队飞机堡遗址改建 )

( 员山乡原日军神风特攻队飞机堡遗址改建 )

虽然是供人通行的铁架栈桥,田中央说服当地河川局的安装理由是为了观察桥墩安全和观测河川水位。所以,走到中央接近河面的位置,过桥的人必须屈身穿过水泥桥底,慢慢地贴近水面,转到桥的另一侧,躲过河流50年洪水泛滥线的出水高度。按照黄声远的描述,也有整个环境氛围的铺陈——光线和水汽穿过桥体照在栈道上的花草和爬藤植物上,秋千悬吊在栈板下摇来晃去,桥侧的钢结构杆件末端故意被延伸,像风吹芦苇,呼应着远方山峦起伏。

宜兰位于台湾岛东北部,面积2137平方公里,人口约46万人,县府宜兰市约10万人。兰阳溪横贯东西,将全县分为南北两部分。北宜高速公路开通前,这里曾经是台湾现代化失乐园中最后的故乡之一,现在,从台北到宜兰只要半小时车程。大概从上个世纪八九十年代开始,宜兰定下“文化立县”的发展策略,推动了一系列地域环境规划与建设工程。

( 宜兰火车站前广场 )

( 宜兰火车站前广场 )

1994年,宜兰县政府与仰山文教基金会发起过一个推动“宜兰厝”的活动,试图与建筑师一起寻找一种适合当地气候条件和景观特色的现代民居,发展出兰阳平原地方建筑的原型和风格。

黄声远和他的同事最早在宜兰定居下来也是那一年,在这之前,他的经历是从东海大学建筑系毕业,获得耶鲁大学建筑硕士学位,在洛杉矶Eric O.Moss建筑师事务所工作过一段时间。从海归建筑师到穿着短裤、拖着拖鞋走在宜兰田间地头,他的形象转变多少有点突兀,可能也是这种突变,让他后来成为台湾媒体的宠儿。

( 礁溪乡户政事务所 )

( 礁溪乡户政事务所 )

“礁溪林宅”是他早期的代表作之一,基地是主人世代居住的家园,就像礁溪处处有温泉,这里也有天然涌泉。黄声远完成了一栋强调水平、具有亲地倾向的现代房子,一楼天花板是整片清水混凝土板,平直地延伸到户外成为遮阳板。房子没有正面,甚至没有可供定位的明确轴线,入口那面墙被分割成三段清水红砖体量,反映周边屋舍的尺度。有当地评论家认为它打破了房屋传统与现代的型,“透露出对于诗意地居住的憧憬,浪漫中又带着不安的质疑,这种自我质疑带来的力量引向复质的构筑形式”。

黄声远不止一次地提到宜兰地景元素的影响,他在以前的一次采访中说:“我对现代生产机制进入本土环境所做的调整有种无可抗拒的喜好,经常去看一些宜兰早期有现代主义味道的房子,看它们如何精准节约地与环境互动,比如无处不在的遮雨和防台风板的组构等,从中可以学到许多利落的经验。”

( 田中央工作群试图把房子做成山 )

( 田中央工作群试图把房子做成山 )

1995年,宜兰县政府委托黄声远设计多功能的社会福利大楼,2001年完工使用。这座地上6层、地下2层的公共性建筑基地结构方正,合院型的空间组织围合出一块中央空地,可以展开各种公共活动,各楼层办公室与走廊也朝向这个广场。合院的中庭与基地后方院落在空间上相互连接,成为附近居民的生活休闲场所。房子西北侧,一座公共楼梯被引出来,让大楼角隅变成山巅形体而不是玻璃包围的封闭盒子。东北角落三楼表演厅是折板的大屋顶处理,一个充满戏剧性的刻意表现。

虽然当时的台湾公共建筑开始脱离官僚气,打破超人性尺度、统合样式和单一轴线等,尽量表现出一种亲民的公共性,但是这座社福馆的“反机构”建筑语言还是有点出人意料。面对老社区聚落的立面,由水平楼板空间的楼层空间穿插碎化的红砖砌量体,像是一个个杂乱的小房子摞在一起。所以,台湾建筑师谢英俊开玩笑说:“黄声远做的是假违章建筑,我是真违章。”

( 罗东第二文化中心 )

( 罗东第二文化中心 )

这座貌似私搭乱建的公共建筑其实有很好的工程品质,北京的建筑批评学者史建向我展示几年前他去宜兰时拍摄的一张红砖墙局部照片:“很少看到砖能手工砌成这样的,工艺控制得很好,有种秩序和韵律感在里头。砖与砖的缝隙很直,几乎像是计算机做出来的。”他还注意到大楼面向宜兰一侧走廊木栏杆上的斜坡面,这样,观景的时候手臂可以自然地斜靠在上面,楼道里的木椅面也有微微下凹的曲度。

史建第一次看到黄声远的作品是在2005年“首届深圳城市\建筑双年展”上,策展人张永和把他和谢英俊等称为“社会建筑师”。按照张永和的界定,不是那种泛化的社会建筑,而是建筑师通过思想观念的革新,呼吁政府改变政策,实现建筑的新趋向。

( 宜兰社会福利馆一隅 )

( 宜兰社会福利馆一隅 )

“田中央的很多建筑没有明确的形象,散落在空间中,完全和整个社区空间发生更密切的关系,所以很难用传统建筑评论和建筑学去看待。这里有旧建筑的改造,旧环境的整治,盖的新东西也像是老的东西。”史建说。

罗东镇是宜兰人口最密集的商业中心,史建用“诗意”和“人性化”来形容田中央设计的“罗东第二文化中心”。开放的200米高架教学环状跑道四周是一支支钢架礼炮和可以躺靠的婆罗洲铁木背板,兼具临高远眺和活动看台的功能。跑道跨过由弯型钢板支撑的人行桥,弯曲的钢板也是通往极限运动场的入口,4根乌桕、菩提、无患子、银杏叶形的18米镂空钢柱如图腾柱一般矗立着。

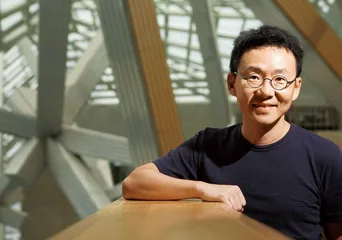

( 田中央工作群主持建筑师黄声远 )

( 田中央工作群主持建筑师黄声远 )

在宜兰市,社福馆往河边蔓延,以桥的形式漫走在街道上方,越过环河道路,一座“桥亭”漂浮在车道上。往相反方向,旧城墙遗址旁岳飞庙旁边的“杨士芳纪念林园”,依照岳庙厢房的宽度,被设计成两栋长形建筑。就这样,田中央的建造设计延伸到历史遗产改造、河流整治、城市规划等,也包括马路街角一处旧枕木搭建的花坛。在黄声远的构想中,从生活细节往上构架的城市规划,才不会让城市一直膨胀。自由的城市可以让小孩安全地骑车,进出政府机构像进出自家后院。而且,以前发生过的故事,以后还都找得到痕迹。

这里有公共建筑与社区生活的融合,也有新旧建筑及人行交通网络的连接,主动与当地政府合作争取改善城市环境的机会。就像台湾建筑评论家阮庆岳所说的:“针对基地周围都市环境的直接介入,对基地内使用内容的强力参与和建议,建筑师的角色由传统位置主动向都市计划领域延伸。”

在宜兰火车站前,以前一直充斥着积非成是的公地私用,学生的自行车被汽车停车场逐出百米以外,到台北去看病的老人缺乏无障碍的设施。田中央工作群在电视上看到站前宜兴路要拓宽的消息,就从营建署争取了980米的道路设计权,从中挤出8~10米宽的人行道,北段本来要拆掉的一些日据时期仓库群也被保存下来。

两年前去宜兰时,中国建筑设计研究院总建筑师崔恺对这段旧仓库的改造手法印象深刻。当时,田中央已经说服让机动车道旁的人行道穿越这些老建筑,保留位置和主体结构,加固旧墙体,把侧墙打开,改造成人行道旁的候车室等休闲空间。“他们总是会调动场地和对周边居民开放的空间模式,用设计语言把环境做得很有趣味。既把历史建筑保留下来,道路空间又变得很丰富。”

在宜兰县员山乡惠好村惠民路,田中央工作群的工作室被包围在大片绿油油的稻田中,这里已经成为台湾建筑界的某种理想基地。一些建筑系学生毕业后投奔而来,哪怕开始只有很低的薪水,大家挤住在一起,中午一起开伙,有点像人民公社。也有人开玩笑说,社会主义在宜兰实现了。

崔恺把黄声远称为“赤脚建筑师”,在他看来,工作室的那些事情做得很质朴——当地的废弃材料,持续和生态的概念,比较随性好玩的设计。崔恺说:“他们的方法很有趣,不赶什么潮流,像是从这片土地上长出来的。我们大陆也许也有这样的建筑师,但只是去农村做一下、献一下爱心,作为一种调剂或者机会。如果一个建筑师对自己熟悉和关切的生活环境有持续设计的态度,那是更加由衷的感觉。”■

价值观不稳定的时候,我算是一个力量

三联生活周刊:“津梅栈道”项目总体说来是为了解决受机动车干扰的行人通行问题,所以用旧有的水泥桥为行人提供一种安全的过河方式?

黄声远:其实我们不怎么从功能出发去解决一个问题,我想传达出过河的过程,不是离河更远而是更近,用这样一种共存的方式。也有当地人觉得桥面不够宽,到晚上有点暗,但更多的居民喜欢宜兰河,他们知道水鸟需要休息,晚上不能有太多的灯。有些做法是妥协之下的结果,这里有种人文性的平衡。我想,有时候人要限制一下对舒适度的需求,应该体谅别的生物。这个桥我们已经做了四五年了,整条东做一点、西做一点,到现在也没有完全做完。

三联生活周刊:为什么会花上四五年呢?

黄声远:因为没有钱啊,没有主管机关,要靠我们自己想办法去提案,去争取预算,还要和社区沟通协调,光是这座桥就涉及河川局、道路工程、工商旅游局、社区居民等。台湾政局都是换党执政,这么复杂的状况下,如果我们都依赖政府来分配资源和合法性管理,有很多该被照顾到的事情是不会被照顾到的。

三联生活周刊:田中央工作群的工作方法是怎样的?

黄声远:我们不断地在做,又捏又摸,从熟悉的事物出发,不是从概念出发。有时候,我们尽量去做一些没有功能的东西,比如把公共空间清空。最近几年,我们不断地在拆东西、留空间,本来要被建设填满的地块,也想办法推翻原来的计划,变成可以弹性使用的空白空间。这个社会一路往前冲,看到一块空地就觉得没有用好、很可惜,其实空着很好。

三联生活周刊:你的经历像大多数精英建筑师一样,从名牌大学毕业,到美国留学,然后在国外建筑事务所工作等,为什么后来会发生那样的转变呢?

黄声远:其实像我这样去欧美名牌学校读书,回来做些小事情的人很多,大家故意不看见而已,认为是失败。我做的事情如果从现实算计的角度,也是一种失败啊。我认为你必须有个快乐的生活,生活有自由度,做出来的建筑才会快乐和自由。如果一直都是有目标性、计划性的,如果一直在解决问题的话,那个问题的感觉会总是带在建筑里面。

三联生活周刊:宜兰社福馆视觉上很丰富,似乎是用新的建筑手法盖一个“违章建筑”的房子?

黄声远:我们是把一个公共机构故意做成像社区住宅的感觉,它附近还存在很多红砖和老混凝土的房子,说实话,现在的居民不见得那么喜欢这些老房子,只是无力改变,还住在旧环境里。我们有点想给他们一些信心,用平常的材料,让他们意识到这些房子只要盖得品质好,可以非常舒服。我认为拥有比较多资源的机构或者政府应该做的事情,是让各种层面的人都感觉到他的日常生活环境是被尊敬的,而不是他的生活是不好的,需要变成另外一种。这是我一直有点在意的,所以我不希望我们的东西是封闭的、完成的体系。

三联生活周刊:虽然大家一起工作,你作为主持建筑师,最终的设计控制权是在你这里吧?

黄声远:其实也没有,我希望田中央尽量是自由主义的状态,对年轻人要有很信任的态度。我们实质上就是这样运作的,我没有去干涉他们,让他们去做善意探索。

三联生活周刊:为什么在台湾你们的作品不断获奖?是不是像你这样做事的人少,容易被注意到?

黄声远:价值观不稳定的时候,我算是一个力量,可以让大家来反省,我大概扮演这个角色。从逻辑上说,那些奖不是给我的,真正做设计、模型、画图到工地现场,有太多同事的努力,有很多原创设计都是他们做的。我比较容易被看到,可能是因为我比较持续,也可能社会喜欢我们这种碰触本质的态度,对我们做的东西比较包容。

三联生活周刊:你有没有打算把宜兰的城市规划、交通网络等经验运用到其他城市?

黄声远:以目前我的能力,我怕如果我不专心,“田中央”这个基地也许会消失。这个世界根本就不是一个进步的过程,做最简单、最小的事情,不代表你没有使命感,你放弃了。我不会去妥协的,我没有要跟现有体制去妥协的意思,就有可能碰到最重要的东西。我躲在宜兰那个地方不出来,不代表不接触世界,我相信世界是共通的。建筑只是一个过程,一个我们熟悉的工具和专业,我们用它和大家沟通。我们就去做作为人最该做的事情,去挖这个本质。■

(文 / 钟和晏) 建筑空间工作建筑中央