共情的文明

作者:薛巍 ( 《共情的文明》 )

( 《共情的文明》 )

同情与共情

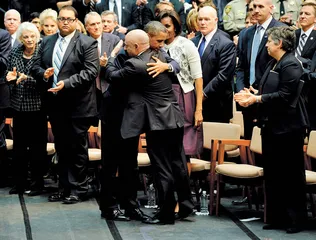

1月12日,美国总统奥巴马出席亚利桑那州图森市枪击案受害者追思会,发表“疗伤演讲”,号召美国人“延伸我们的道德想象,更认真地相互聆听,使我们的共情本能变得更加敏锐,并提醒自己,我们的希望和梦想是紧密相连的”。

什么是共情?美国沃顿商学院高级讲师杰里米·里夫金在新书《共情的文明》中说,共情源自德语中的“移情”一词,1872年罗伯特·费舍尔发明了这个词,当做一个美学范畴,指观察者把他们自己的感受投射到一个欣赏或思考的对象,以此来解释一个人何以能够欣赏和享受艺术品之美。后来,德国哲学家和历史学家威廉·狄尔泰从美学中借用了这个词,开始用它描述一个人进入另一个人的存在,得知他的感觉和思想的过程。

1909年,美国心理学家爱德华·铁钦纳把移情翻译成了英文“共情”。“共情”是一个强有力的新概念,很快就在学者中间引发了争议。理性主义的学者试图剥除这个词的情感内容,提出共情是一种大脑具有的认知功能,但需要文化对它加以调整。美国哲学家乔治·米德认为,每个人体会别人的角色是为了估量那个人的想法、行为和目的,以做出恰当的应对。儿童发展心理学家皮亚杰也同意这种观点,他认为,小孩读解他人的行为越来越熟练,以便确立社会关系。他们把共情看做一种工具,估量他人以促进自己的利益。浪漫主义倾向的学者则把共情看做一种包含认知元素的情感状态,认为共情是对他人的苦难的反应,同时在认知上判断那个人的现状并做出反应,满足其需求,减轻他们的痛苦。

里夫金说,共情与同情不一样,同情更加被动,共情则唤起积极主动的活动,唤起旁观者成为他人体验的一部分以及分享这种体验的愿望。“共情本质上是一种带有认知因素的感情。共情的旁观者在与他人的体验融为一体时,并不会失去其自身感,他也不是像搜集信息一样地冷静、客观地观看别人的体验。”

( 杰里米·里夫金 )

( 杰里米·里夫金 )

共情不只专属于“我感觉到了你的痛苦”,人们也能共情别人的快乐。我们的集体记忆总是关于灾难、非正义和暴行。日常生活的世界就不同了。德国哲学家黑格尔在《历史哲学》中说,幸福是“历史中的空白页”,因为它们是和谐的时期。幸福的人通常生活在亲人与扩展了的社会关系组成的微观世界中。虽然生活中也有苦难、充满压力,但总体上会遇到更多善意和慷慨。人与人之间的安慰和同情创造了善意,建立了人际关系的纽带,给人们的生活带来了快乐。“我们的日常互动大部分是充满同情心的,因为这就是我们的核心本性。同情心是我们创造社会生活和促进文明的手段,共情意识的进化是人类历史的基础。”

与他人发生共情的时刻并不是消除阶层等差异,只是在延伸共情、安慰和帮助他人时,财富、教育和职业等鸿沟被暂时悬置。没有充分发展的自我概念,就不可能有成熟的同情表达。觉醒的自我感对共情的生成与发展来说非常关键。自我越是个体化、越发达,我们对自己的独特性和有限性、生存的孤单和艰难的感觉越强烈。正是这种感觉使我们能与拥有类似感觉的他人发生共情。高度的共情也使越来越个体化的人群在相互依赖、庞大、一体化的社会组织中相互关联。这一过程就是文明的特点。文明是有血缘关系的部落解体,在社会关系的基础上个人重新社会化。共情的延伸是使这一转变成为可能的心理机制。当我们说教化时,我们说的就是共情化。

( 1月12日,美国总统奥巴马出席亚利桑那州图森市枪击案受害者追思会。 )

( 1月12日,美国总统奥巴马出席亚利桑那州图森市枪击案受害者追思会。 )

戴维·布鲁克斯在《社会动物:爱情、性格和成就的隐秘来源》中说,进化心理学家戴维·巴斯的调查显示,对男性和女性来说,在求偶时人们想得到的最重要的品质是体贴。求偶主要的内容就是展示同情心,证明自己多么能体察对方。正在交谈的友人们会复制对方的语言模式。谈话时,人们开始模仿别人的身体语言,他们模仿得越像,对别人的感情越有体会。“大脑存在于脑壳里,但是心灵却向外扩展,源自人与人、人与环境之间的互动。”

布鲁克斯在书中借用一位神经科学家的话说,神经科学理论对他个人的影响是:“过去我认为自己是一个孤单的主体,自己做选择,与同事和朋友建立一定的关系。现在,我的看法改变了。我相信我继承了一个巨大的知识流,来自各种渠道的模式之流。源自漫长的进化的信息我们称之为基因,源自上千年前的信息我们称之为文化,源自几十年前的信息我们称之为家庭,源自几十个月前的信息我们称之为教育。我们的思想由这些历史悠久的信息流塑造,没人能与它分离。虽然为了提高我们的生存机会,历史给了我们自我意识,我们仍有深深的消除脑壳的界限、沉浸于这条河流之中的冲动。成长就包括失去你的自我意识,与他人、与体验或任务融为一体。当你遇到严峻的挑战就会有情况发生,艺术家或手艺人会与手中的画笔或工具融为一体。有时打球、听音乐或阅读时也会发生这种情况。当我们与别人发生联系时,这种情况发生的次数更多。幸福不是有意识的成就创造的。幸福测度的是我们心灵无意识的部分有多少与别人交汇在了一起。幸福取决于每天、每年有多少信息和感情流进我们的心田。”

共情与气候变化和政治分歧

里夫金说:“全部的人类历史就是共情和熵这两种力量斗争的历史。我认为,人类历史存在一个巨大的悖论,人类历史的核心是一种第22条军规。”这个悖论是,随着文明使共情超出家庭和部族的范围,覆盖至全人类,工业基础设施和交通的扩展需要更多能源,增加了熵,破坏了地球。解决气候变化等问题也要靠人类的共情。“当信仰和理性都失败时,我们需要步入共情的时代。”看上去这是不可能的——人类的共情心何以击败熵增这一不可逆的物理过程?利他心的增长岂能击败热力学第二定律?里夫金认为,人类的共情心尚未在历史中充分表现,但共情不只会表现为同情,它也是残忍的基础。

如诺贝尔经济学奖得主保罗·克罗格曼所说,奥巴马希望美国人以共情本能来解决政治分歧意义不大,因为美国人在政治上的严重分歧,“正是奥巴马鼓励美国人扩展的道德想象及正义观上的分歧”。双方的立场都是合理的:一方认为医疗改革是实现一种道德义务,向所有公民提供保障;另一方认为医疗改革侵犯了美国人选择如何花钱的权利。对于基本价值观方面的冲突,“吁请人类本性中更善良的天使是不够的,我们面临的真正的挑战不是如何消除我们之间的差异——这短期内做不到,而是如何使对这些分歧的表达不越界”,即不升级为暴力事件。

戴维·布鲁克斯甚至提出,脑科学正在填补神学和哲学的衰退留下的空白,对情感、偏见、愿望、天性、社会纽带做了更好的理解。布鲁克斯自问:“如果一切都被还原为基因、神经的连接和大脑的化学物质,善与恶、罪与美德、爱与承诺将变成什么?”他好像并不担心这种状况。但《神经科学的哲学基础》一书作者、牛津大学哲学教授彼得·哈克说,当代人理解自身的一个主要障碍是弥漫于我们的心灵和文化中的科学主义。我们倾向于认为,如果存在一个严肃的问题,科学能找到它的答案。如果科学找不到答案,那它就根本不是一个严肃的问题。这是错误的。这跟把哲学看做和科学一样有关,把哲学看做科学的婢女或者先锋。科学主义盛行的一个表现就是,大众媒体迷恋认知神经科学,相关的误解已经开始渗透到有教养人士的日常用语。在收听BBC时会听到人们在瞎扯他们的大脑让他们做些什么。

当前神经科学家们认为,是大脑在从事思考、推理、计算、信仰、恐惧和希望。实际上,是人在做这些事情,而不是他们的大脑和他们的心灵。大脑的运作被用于解释人类的思考、信仰、希望和恐惧等行为,这是错误的,因为这不是解释。如果某个人想知道为什么一位球员受伤后做不到正常人能够做的事,你说他的大脑做不了,你并没有给出进一步的解释。你不能解释说,一个人看不见东西,是因为他的大脑看不见东西。认知缺陷有时可以用大脑损伤来解释,但不能用大脑认知能力的损伤来解释,因为大脑根本没有任何认知能力。■

(文 / 薛巍) 共情共情能力文明