美国医生的清代玻璃器收藏

作者:李晶晶

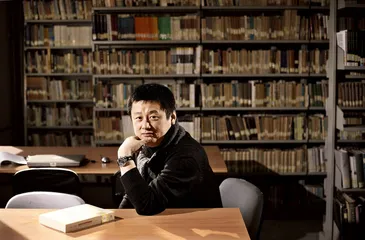

王杰安(Julian King)把他去往美国俄克拉何马州塔尔萨市的旅程,形容为“漫漫长路,遥遥无期”。转乘多种交通工具,几番周折才到达目的地。以致这位来自英国的香港邦瀚斯中国古董艺术部专家用中文叹言:“塔尔萨市真是前不着村,后不着店。”王杰安到塔尔萨市是要拜访一位著名的放射肿瘤学家——菲恩医生(Dr.Alan.Feen),他也是美国三位重要的中国玻璃器收藏家之一。菲恩医生的收藏故事也因为这不便的地理位置,显得与众不同。

王杰安(Julian King)把他去往美国俄克拉何马州塔尔萨市的旅程,形容为“漫漫长路,遥遥无期”。转乘多种交通工具,几番周折才到达目的地。以致这位来自英国的香港邦瀚斯中国古董艺术部专家用中文叹言:“塔尔萨市真是前不着村,后不着店。”王杰安到塔尔萨市是要拜访一位著名的放射肿瘤学家——菲恩医生(Dr.Alan.Feen),他也是美国三位重要的中国玻璃器收藏家之一。菲恩医生的收藏故事也因为这不便的地理位置,显得与众不同。

菲恩的父亲是美国海军军医,1930年曾来到中国。老菲恩先生是位摄影爱好者,在中国的这段时间拍摄了大量照片。幸运的是,这些照片一直完好地保存到1942年艾伦·菲恩出生,于是,翻看这些照片和听父亲讲在中国的故事,成为菲恩童年时最为有趣的活动。

1983年,菲恩41岁时候,终于来到了中国,他几乎走遍了50年前父亲照片里拍摄到的地方。菲恩对现实中的中国充满了好奇,整个旅行中,他着迷于博物馆里中国艺术品呈现出的多样性,尤其是对故宫里展出的玻璃器入迷。菲恩说:“我一直很喜欢玻璃制品,收藏了莱俪(Lalique)、巴卡拉(Baccarat)、斯托本(Steuben)、沃特福德(Waterford)等品牌的欧洲玻璃艺术。可当我近距离与中国艺术接触后,觉得中国玻璃器与欧洲的完全不同,它们自成一派。”回到美国后,他开始研读相关中国历史和中国艺术书籍。无独有偶,这一年杨伯达先生出版了有关清代玻璃研究的专著。通过翻阅造办处档案,杨伯达找寻出了雍正至宣统年间御制玻璃的发展轨迹。

1986年,菲恩去旧金山参加一个医学会议,之后来到费尔芒特酒店旁边的Ashkenazie&Co古董店。在那里,看到一只红白相间的玻璃小罐,这成为他的第一件中国玻璃器藏品。这是一个刻有“乾隆年制”楷书款的白套红玻璃莲瓣纹钵,通体乳白料为胎,分层套饰不同颜色,口沿与近足处套红料,刻两层莲瓣纹。一般套料的雕刻都要露出底色,这个钵的套料做法有所不同。在套料的表层上浅刻纹饰,纹饰古朴清雅。此类套料玻璃制作很少,北京故宫博物院只藏三件,极为珍贵。菲恩当时并没有辨别真伪的能力,他完全是凭借“喜欢”这一简单的直观感受买下的,没想到却是极为少有的种类。

几个月后,菲恩又买到了一对刻龙的黄色花瓶。收藏就这样开始了。到现在,菲恩已经收藏了25年,获得藏品132件(包括16对)。菲恩表示,这些收藏,他无法说出哪一件是最爱,但白套红玻璃莲瓣纹钵以及那一对刻龙的黄色花瓶应该说开启了他的收藏之路。他说:“最初我也在前进的道路上犯过一些错误,因为眼力需要时间才能锻炼出来。另外,在俄克拉何马州塔尔萨市想要建立起一份收藏,不是件容易的事。那时伦敦、纽约、旧金山和香港的很多拍卖公司都会寄拍卖图录,可是到塔尔萨市的交通十分不便,等收到图录的时候,拍卖往往已经结束。当时的互联网也远不如现在这么发达。”

在这种情况下,菲恩只能从古董商那儿购买,由他们将货品的资料、图片邮寄给他,菲恩选定后付款、发货。这样虽然没有时间上的限制,但是问题也随之而来。一是价格通常比正常市场价高出许多,另外一些不靠谱的古董商会将假货掺杂到真货里一起出售。菲恩明知这些问题,可依然会全部买下。他说:“如果你一定要当聪明人,可能最后你什么也收藏不到。只有他们觉得能在我这儿占到便宜时,我才可能买到,不是吗?而且这些赝品有助于你的学习和成长。”

在美国收藏中国玻璃器的收藏家不少,但大多数是以料胎鼻烟壶的收藏为主。像菲恩这样,收藏从战国至清代比较完整脉络玻璃器的收藏家还有旧金山的舒思深伉俪(Water and Phyllis Shorenstein)和洛杉矶的巴尼伉俪(Barney Dagan)。1995年美国旧金山亚洲艺术馆为他们举办过中国玻璃器收藏展。随着收藏的深入,菲恩将精力主要集中在清代玻璃器的收藏上,毕竟这段时期的玻璃器,量最多且最精美。北京故宫藏有古代玻璃器4000余件,从战国到明清几乎不间断,绝大部分为传世品,其中清代约占90%。清代玻璃器又分宫廷制造与民间制造两大系列,宫廷玻璃器又占其中3/4。清代从康熙帝到末代皇帝溥仪,内务府官办作坊——造办处玻璃厂从未停止过玻璃的制造与生产。

可是,由于康熙年间的记录散缺,只能得知很少有关1696年德国神父纪理安成立玻璃造办处的资料。幸运的是,罗马及梵蒂冈的历史文献详细记录了当时的情况。据记载,造办处建立在故宫连接法国耶稣会教堂的空地之上。这刚好对应了18世纪中文文献的记载,整个建筑设立在蚕池口以东。在Archivum Romanum Societatis Iseu(存放耶稣教会档案的地方)内东方部门的其他文献里,从数封法国传教士洪若翰在1696年所写的信件中得知,纪理安在当时建立造办处的同时,已经开始制作玻璃器。根据现藏在Archivio Storico de Propaganda Fide的传教士马国贤的记录,1711年的玻璃造办处就在纪理安的带领下运作。

这个时期,德里格神父向罗马提出需要“如金子般闪耀的”玻璃样本。德里格神父是在康熙四十四年(1705),随同罗马教皇格肋孟多十一世派遣多罗枢机主教一同来到中国的。受到康熙皇帝的任命,德里格成为专门教授皇子西学的教师。雍正元年(1723),他在北京西直门内创建了西直门天主堂,并一直在这里从事传教。他所说的可能是洒金星玻璃,是在一色玻璃内洒金,有绿玻璃洒金、蓝玻璃洒金、黑玻璃洒金等。制作洒金星玻璃是一件不容易的事,几乎不可以用吹的方式来制造。菲恩有一件仿洒金星蓝玻璃长颈瓶,里面含有闪闪发光的饰片,模仿出洒金星效果,同类例子也可从北京故宫博物院收藏中找到。

现藏梵蒂冈图书馆(Biblioteca Apostolica Vatocana)的傅圣潭信件,仔细形容了康熙皇帝在1721年赠予葡萄牙皇帝的贡品。其中玻璃器包括:天霞红的碟子,饰花卉纹的雨过天青杯,相同颜色的锅和碟、天蓝碟,饰花卉纹白杯碟以及饰金彩白杯5件。香港邦瀚斯中国古董艺术部专家王杰安说:“最后一项贡品可与菲恩珍藏中白玻璃画金彩龙纹碗一对做比较,这也代表了早期御制玻璃的风格。”

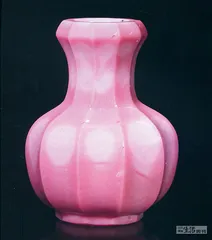

王杰安告诉本刊记者,在一些史料中有记载,雍正皇帝曾表示过,他尤其爱好亮红和紫色的玻璃瓶。相信是通过以下方法来达到这两种色彩效果:纪理安曾上德国美因茨耶稣会学校,那里正是制造最新红玻璃的地方。过程包括在玻璃配方中加上金(被溶化成粒状的金属)。从康熙及雍正时期的瓷器可以证明,此技术是进口到中国的,用于装饰瓷器的红、粉及紫色珐琅就是从拥有金的红玻璃中提炼出来的。菲恩的一件雍正透明红玻璃赏瓶,正是利用这个“新”技术制成的。由此也可以为我们解释,紫玻璃花瓶和刻有雍正年制楷书款的粉色玻璃十棱盘口瓶的缘起。

“一般人们会认为御制玻璃到18世纪后期进入衰退期,以后更没有特色的玻璃器生产。”王杰安告诉本刊记者,“菲恩珍藏的一对仿玛瑙透明玻璃盖杯挑战了这种说法。”此玛瑙色质量非常高,盖杯上带有工整嘉庆年制款。另一件清同治透明蓝玻璃鼻烟壶可说是对自康熙年间开始的御制玻璃系统做了一个补充。它呈多面体,有如绿宝蓝宝般炫目。今年菲恩已经将他的部分收藏交给王杰安拍卖。他说:“并非我不爱这些玻璃器了。只是自己年纪越来越大,也没有后人,东西留在家中,没有太多的人能看到。毕竟,我只是一个时期内的保管员,它们已经给我的一生带来了很多乐趣,希望这些玻璃器能传递到喜欢它们的人手中,得到继续的照顾。”■菲恩藏玻璃器精选

清乾隆

清乾隆

仿绿松石色玻璃橄榄瓶

乾隆年制楷款

长颈,肩、颈部修长,腹部微鼓,足部外撇,口、底大小相若,匀称秀美。瓶体似橄榄,故名。呈现天蓝色仿松石绿。

清乾隆

清乾隆

白套蓝玻璃雕龙凤纹玉壶春瓶一对

玉壶春又叫玉壶春壶,它的造型是由唐代寺院里的净水瓶演变而来。基本形制为撇口、细颈、圆腹、圈足。玉壶春瓶的造型定型于北宋时期,在当时是一种装酒的实用器具。是瓷器中的典型器型。这对白套蓝玻璃雕龙凤纹玉壶春瓶以涅白色玻璃做胎,外套蓝料龙凤纹饰。

清 18世纪

清 18世纪

黄玻璃水丞

水丞椭圆形,鼓腹,圈足。此水丞为不透明黄玻璃,光素无纹饰,造型规范,线条流畅,质地细润,抛光光滑,虽小犹精。

清乾隆

清乾隆

黄玻璃渣斗

乾隆年制楷款

是宫中生活用品之一,其质地多见瓷器、铜器。渣斗口呈喇叭状,鼓腹,平底。此器形制秀丽,精巧雅致,无纹饰,通体鸡油黄料,不透明。显示了清宫玻璃厂高超的技艺。

清 18世纪

清 18世纪

黄玻璃荷叶形水盂

通体为黄色不透明玻璃。周身用浅浮雕方法饰通景的荷花图,荷花迎风摇摆,丰姿柔美,下面是涟漪的水波纹。水边蔓延水草生机勃勃,两个小螃蟹攀爬于荷叶边。是一件雅致的文房用具。

清 天蓝玻璃长颈瓶

清 天蓝玻璃长颈瓶

瓶直口,长颈,鼓腹下敛,圈足。通体天蓝色,不透明,光素无纹饰,表面光滑,造型线条流畅。

清 白玻璃长颈瓶

清 白玻璃长颈瓶

大清乾隆年制篆款

瓶微撇口,长颈,圆腹,圈足。通体为不透明白玻璃,光素无纹饰,呈现白玉般润泽的质感。口沿处刻大清乾隆年制篆款。 玻璃文物医生雍正中国玻璃美国收藏清代