合资的价值

作者: 陈锐

如果现在撰写一部中国汽车工业史,相信绝大多数人都会同意把1984年标记为一个时代的起点。

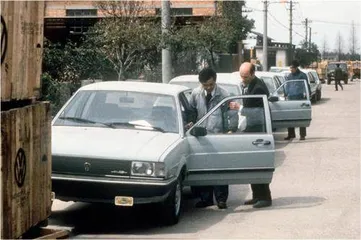

这一年,上海大众成立(后改名为上汽大众)。此后它不仅生产了中国汽车史上迄今最畅销也最长销的车型,也标志着中国汽车行业进入了一个由合资车企主导的时代。

所谓“合资”,即海外汽车巨头与本土国有汽车公司共同注资建立汽车公司,在中国本土生产和销售跨国品牌的产品。在过去40年的绝大多数时间里,合资车企占据了中国汽车市场主流,孕育了整个产业链,获得了丰厚的利润,也在最近10年的激烈变化中遭遇强有力的挑战—这是整个改革开放历程中最广为人知,对日常生活影响最大的产业故事之一。

但这一切并非注定发生。回到1984年,没有人能保证合资模式的成功。事实上,比上汽大众早几个月成立的北京吉普就因为种种原因夭折了。

甚至大众本身也不是首选的合资对象。1978年,原第一机械工业部副部长杨铿带团访德,原本计划去斯图加特拜访奔驰,但在路上频繁看到大众车标,于是临时购买火车票,前往沃尔夫斯堡的大众汽车总部。在那之前,中国负责汽车的官员甚至都不了解这家公司,大众当时也并非实力最强的欧洲车企。

主管销售的集团董事施密特接到保安的电话:施密特博士,这里有一位中国的部长要见你。施密特礼貌回复:那是我的荣幸,请他到我的办公室来。与此同时,在沃尔夫斯堡工作的一位华人员工李文波也接到电话:“你还会说母语吗?能不能来接待一个中国的代表团。”

双方领导者迅速建立了合资的共识,但在1982年,这项合作也险些夭折。第二次石油危机让大众停止了所有洽谈中的海外合作,是出生于南京的李文波向董事会力谏,这个项目才没有终止。

人们习惯了宏大叙事下历史事件的必然性,但关键人物的坚持和机缘,是合资车企在中国落地的前提。

种子生根发芽后,这片土壤的潜力迅速发挥出来。上海大众桑塔纳的成功,很快带动了合资模式的复制。1980年代至1990年代,天津大发、广州标致(后改名为广汽本田)、一汽-大众、东风雪铁龙、上海通用等公司相继成立。很长一段时间里,合资车几乎等同于中国的乘用车市场。

在这一时期,合资模式最大的价值,不仅在于合资汽车产品本身的成功,更在于它让中国的汽车产业链与全球标准接轨。桑塔纳的国产化是其中的标志性事件。1988年,这款汽车产品的国产化甚至是时任上海市市长朱镕基的首要任务。为此,政府牵头成立了一个产业联盟“桑塔纳国产化共同体”,来推动本土供应商达到大众的质量标准。

对于起步期的中国汽车供应链来说,桑塔纳国产化共同体的价值类似于后来的“果链”—进入其中的供应商不仅能获得明星产品的订单,更重要的是得到了品质背书—当时进入桑塔纳国产化共同体的公司,如今依然是各个细分领域的领先者。

更关键的是,这一项目建立了合资车企供应链国产化的范式:合资的目的不单是生产一款车,而是要建立一整条供应链。

2001年,中国加入WTO。谈判中,汽车业是最受保护的产业之一。合资车企的核心—“50∶50”的股比红线—被保留下来,这也意味着,海外巨头想要进入中国市场,最理性的方式还是与本土公司合作。值得一提的是,在“入世”谈判时,合资车企是作为本土汽车工业的一部分被列为保护对象。当时,“自主品牌”的概念还未普及,业界共识是,在中国生产的汽车就是中国的汽车。

很快,几乎所有主流国际品牌都在中国建立了合资企业,众多欧美豪华车品牌也在中国建立工厂。中国的汽车市场迅速增长,入世5年后,中国的汽车销量已经从2001年的236万辆提升到720万辆,成为全球第二大市场。

但在同一时期,对于合资车企的一个经典批评浮现:“市场换技术”并没有实现。

“市场换技术”指的是允许外资汽车品牌进入中国市场销售,而中方通过合资的方式获得汽车制造的核心技术。这个说法最早源于1980年代的中国汽车工业公司董事长饶斌,他是合资模式早期最主要也最坚定的推动者。在合资被攻击为“洋买办”时,他提出这一说法来争取支持力量。

这是一个从产业角度出发的逻辑,它的潜台词是,发展中国汽车市场的目的是为了换取技术以培育汽车制造这个支柱产业。作为一个构想,这当然没错,但它回避了另一个也相当重要的问题,即市场本身并不只是手段,也不归谁所有,市场就是目的本身。中国的消费者有拥有和使用优秀汽车产品的需求,这种需求应该被满足。

一个如今难以想象的事实是,这种需求在50年前并不被允许。改革开放初期,轿车被认为是一种“非生产力”,是一种享乐的工具,普通中国人的生活里不需要轿车,自然也不需要建立生产轿车的合资公司,甚至连国产的红旗轿车也一度被叫停。最后是邓小平在饶斌提交的报告上批示“轿车可以合资”,这个“禁区”才得以突破。

本质上,合资车企也是对市场需求的回应。在桑塔纳国产化艰难爬坡的阶段,上汽大众的德方负责人波斯特坚持不降低零部件标准,他的理由是:消费者花了他们来之不易的钱,理应获得一辆安全性能、质量水平和产品外观完全合乎国际标准的轿车。而在桑塔纳入华之前,尽管中国已经有了轿车市场,但买卖的都是昂贵的进口轿车,那是一个只属于少数人的市场。相较之下,大量价格合适、品质优良的产品,才能让所谓的“大市场”成为可能。

当然,“市场没有换来技术”的批评言论并非针对合资这种模式本身,而是对参与合资的本土国有汽车公司缺乏进取心的批评,并且这种批评有明确的参照系,就是两个东亚邻国的汽车产业复兴之路。

日本和韩国的汽车市场都曾向跨国巨头开放,但在竞争的过程中,丰田、本田、日产、现代起亚等本土公司逐渐赶超,并且走向欧美等大市场,最终成为新一代跨国巨头。而当时,中国国有汽车公司习惯了合资企业带来的稳定增长和丰厚利润,似乎没有动力去建立一个新品牌与自己的合资企业争夺市场。

直到2005年,国有汽车公司开始把建立“自主品牌”视为重要任务,它们实现这一目标的路径是在全球范围内投资和收购。比如上汽在2005年收购了英国汽车品牌罗孚,后在其技术平台上开发推出了第一代荣威。而当时的“造车新势力”—奇瑞、吉利、比亚迪等民营汽车公司—选择了一条类似于日韩汽车工业的路线,从模仿和低价竞争开始,逐步在一个快速增长的市场里谋求生存空间。

21世纪的第二个10年里,一个本土和合资二分天下的格局形成了,本土品牌的产品在低价市场占据主导,合资公司则掌控着利润更高的中高端市场。中国汽车市场也不断增长,规模稳居全球第一。但此时,对不少跨国巨头来说,中国已经不只是“全球市场中的一个”,而是其最仰仗的生产和销售基地。全球几乎所有的重要汽车零部件供应商也都在中国建立了生产基地和研发中心—中国早在2004年就放开了汽车零部件企业的股比限制,允许跨国公司100%独资建厂。

但随后,这种看似稳定的上下格局被新能源的技术浪潮打破。这一过程如今已被人们熟知:在技术层面,电动化和智能化趋势使得汽车上原本价值最高的技术壁垒—发动机和变速箱—被越过;在政策层面,中国在2018年取消了针对专用车和新能源汽车的外资股比限制,2020年和2022年又先后取消了对商用车和乘用车的外资股比限制,这意味着新进入中国市场的跨国车企拥有了合资车企不曾具备的竞争优势。新模式下最知名的案例便是特斯拉,这家如今全球市值最高的车企2019年在上海独资修建了特斯拉超级工厂,把最有竞争力的新能源车品牌引入中国;在市场层面,基于中国培育出的全球领先的新能源车产业链和政府补贴的支持,本土汽车品牌和初创的新能源车企在最近4至5年迅速占据主导位置。

曾经占据市场上位的合资车企,此刻变成了产品上的追赶者,追赶对象是中国本土车企。

回过头看,合资有没有换来技术?进入21世纪,当合资双方续签合资协议时,中国本土的研发中心和核心技术的引进都是必要条件。而当新能源的技术浪潮来临时,中国之所以能走到领先位置,除了国家主导的扶持政策,合资时代建立的产业链能力也至关重要。

一个经典的案例就是宝马与宁德时代。在宁德时代还在为消费电子产品生产电池时,华晨宝马的高管劝说宁德时代的董事长曾毓群投身汽车电池,为此宝马不仅提供了订单,还提供了详细的产品技术标准。就像当年桑塔纳国产化共同体的供应商一样,宁德时代啃下了这个全球顶级的标准,以此为起点,成为全球最大的汽车电池电芯供应商。

此外,汽车行业的技术远不止发动机、变速箱等核心零部件的研发,产能爬坡的节奏、零部件库存的降低、4S店的装修标准、汽车金融公司的贷款政策,这些都是汽车行业的“技术”(know-how)。正是合资车企在中国建立的研发机构、设计中心以及培养的人才,使得这些技术在中国汽车业普及并发展。

国际较成熟的产业规则能开枝散叶的基础,恰恰是摆脱了“市场换技术”的主客观念。在合资车企的竞争中,能占据优势的公司往往有一个特点,就是中外双方配合默契、目标一致,“以合资公司的利益为重”—这句话来自于上海通用的首任总经理胡茂元,其隐含的逻辑是,合资公司并非一个过渡或跳板,它的发展本身就是目标,而产业的成熟、人才的培养是自然结果。如今,合资车企已是本土民营车企最主要的人才来源,整体需求扩大、新玩家加入、差异化竞争、人才流动本就是市场竞争的产物。

中国汽车合资时代大事记

本土车企之所以能在后发劣势之下赶上新能源浪潮,也是通过竞争,凭借的则是更快的迭代速度和对市场需求更敏锐的把握。在这一层面,跨国巨头与国有企业结合设立的合资车企,确实变成了反应缓慢的一方。

如果要回溯,在2010年代初,跨国巨头已经开始出现把握不住中国市场变化的苗头。2010年,中国市场的销量冠军是上汽大众的紧凑型轿车朗逸。这款推出刚两年的产品并非德国大众某款车型的引进版,而是上汽大众本土研发团队主导的车型。外方对这款车的预期并不高,但事实证明,这款轿车成功击中了当时家庭用户对于价格、空间、配置和外观的综合需求。中国的市场足够大,大到能够形成自己的产品逻辑和消费认知—本土新能源车如今的成功,其实就是基于同样的洞察,只不过做得更极致。

从市场表现看,合资车企在中国的销量从2018年就开始出现下滑,到了2023年被本土车企全面反超。中国汽车工业协会的数据显示,当年中国自主品牌的市场份额达到58%。到2024年,中国市场销量前五的车企中,仅剩下一汽-大众一家合资车企。

除了少数品牌力强韧的公司,大多数合资车企也失去了往日的品牌溢价。在这样的背景下,合资的内涵也发生改变:大众汽车集团投资小鹏,并把后者的电子架构用于自己的新能源产品;Stellantis集团旗下的法系品牌基本从中国市场撤退,但它投资了本土电动车初创公司零跑,并准备帮助后者进入欧洲市场;上汽奥迪的新能源车型将采用上汽旗下品牌智己的技术—跨国公司成了需要技术的那一方。

1978年,当中国政府考虑从海外引入汽车生产线时,通用汽车第一次提议可以采用“合资”模式。本质上,合资只是跨国车企进入中国市场的一种形式,它是一种双方在特殊历史时期出于各自关切彼此妥协的产物。现在,传统的合资模式不再占主流,也并不等于跨国汽车巨头将离场。相反,中国市场的竞争正变得越来越开放。取消股比限制意味着中国的汽车公司不再需要保护,同时也意味着跨国车企可以用更多元的方式参与中国汽车市场,特斯拉和雷克萨斯独资建厂就是新的选择。

开放让合资车企在中国落地生根,开放让新能源车的变革在中国发生,也因为开放,合资车企遭遇了来自本土公司的激烈竞争。中国合资车企的一个时代或许将要结束,但它带来的充分市场竞争的叙事仍将继续。