合资车企逆风局

作者: 肖文杰

华阳奥通是北京最出名的汽车经销商之一。它在朝阳区拥有北京最大的奥迪品牌4S店—更准确地说,那是一个园区,里面甚至有一个奥迪的培训中心。截至2022年,成立12年的华阳奥通已经累计卖出了2万辆奥迪品牌的汽车。

2024年的最后一个月,华阳奥通撤下挂了12年的四环标志,换上了AITO问界和理想汽车的标志,这两个本土汽车品牌的成立时间加起来不过15年。

这是合资车企如今在中国市场承压的又一具象体现。“我们不能骗自己相信一切还是原来的样子。”奥迪母公司大众集团的CEO奥博穆在同一个月说。2023年,吉姆·法利在疫情后首次到访中国,这位曾经推动林肯品牌入华的福特汽车现任CEO感到震惊,他把小米、理想等品牌的一些车型运到美国,让公司管理层试驾,并称这些品牌是“最大的威胁”。

这些跨国汽车巨头在中国最主要的存在形式,是它们与国有汽车公司成立的合资车企。合资车企的高管承担着具体的销售任务,他们的表态也更直接,比如上汽大众总经理陶海龙说“活得好”是以后的事,当务之急是“活下来”。

当充满危机感的话语从一家汽车公司的最高层口中说出,往往意味着危机早已产生。2020年,合资车企在中国市场的份额还有60%以上,但此后便一路下滑。

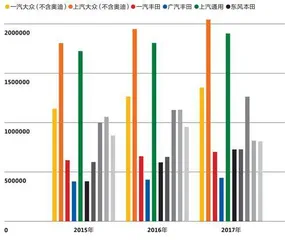

2015年至2024年头部合资车企销量变化

核心原因自然是新能源车的普及—2024年中国售出的新车一半以上可以充电—电驱动技术打破了合资品牌在燃油车时代建立的技术壁垒,品牌溢价逐渐蒸发,市场份额不断被压缩,2024年合资车企的市场份额只有35%,主次逆转。

这个下滑的过程其实已经延续数年,经过4S店、供应链的层层传递,终于反映在合资车企自身的业绩上。销量下滑、利润大跌、账期拉长、产能收缩、人员优化,对于数以百万计的合资车企从业者来说,这是过去几十年从未经历过的状况。只有尽快适应,才能活下来,然而适应本身已经需要脱胎换骨的改变。

寒意渐浓

在林沐看来,合资车企的凛冬始于2019年。她供职于一家头部合资车企直属的金融公司,那一年开始就有较大型的经销商不再通过金融公司贷款,而是直接向银行贷款,“因为银行给的条件比金融公司更好”。

汽车金融公司是这个重资产行业的一大特色,也是车企的重要利润来源。车企通过金融公司向经销商发放贷款,让他们有充足的资金购买自家的产品,同时金融公司会通过提供免息期、库存车抵押贷款、销售奖励充抵贷款等方式提供特殊优惠,从而将经销商以及数以百亿计的资金流握在手里。这些优惠本质上是车企的促销方式和管理销售网络的工具,如此一来银行即便提供更低的贷款利率,以往也很难撬动经销商客户。

但是随着合资车企的销量从2018年起逐年下滑,金融公司能够提供的优惠也开始捉襟见肘。原因很简单,这些优惠中的绝大多数要发挥效果都有一个前提,就是车本身得畅销。一旦车卖不动,即使有优惠政策,也无法改善经销商的现金流。自那时起,陆续有小的经销商集团开始破产清算,到2024年甚至连拥有数百家门店、千亿市值的广汇集团也出现危机。

在凛冬开始的头几年,无论合资车企还是金融公司其实都没有太强的紧迫感,尤其疫情管理措施放松后各项数据同比都出现了不错的反弹。然而这种反弹只是昙花一现,从2022年开始经销商的批发贷款雪崩,消费者的零售贷款也严重缩水,头部汽车金融公司的总资产和净利润普遍下滑。

销售终端上原本遥远的雪花终于大片地落到林沐的办公室中。2023年她明显感受到工作变得“钱少事多”—年终奖发放次数从一年两次减为一次,工资不再每年调涨,加班费的审批难度显著增加,同时加班从以前的稀罕事变成现在的常态。她所在的部门因为正在做一个重要项目没有被裁,但隔壁部门都在裁人,甚至有裁员比例高达20%的,连她自己也不免担忧,做完手头的项目之后是不是可能会失业。

经销商已经无法成为合资车企的缓冲带。2024年,绝大多数合资车企的销量与自己的巅峰年份相比都已至少腰斩,有的甚至不足巅峰时期的零头。销量如此大幅度的下跌,往往意味着原有的价格体系已经彻底崩盘。

在合资车企的黄金时代,车厂与经销商的组合顺风顺水,即便市场出现波动,经销商也能提供足够的缓冲空间,车企可以把库存压向经销商,再以各种返点、优惠政策和售后服务的授权帮助4S店保持盈利,同时保持体面的销售数字。而且一个汽车品牌历史上越成功,经销商底子越厚,降价空间就越大。

新能源车在各线城市的渗透率

但当价格已经降到“肉疼”、销量下滑幅度超过腰斩时,合资车企的优惠工具箱也会失效,车企高层开始直接感受到一线的压力。

一旦出现这种情况时,由于此前持续不断的降价,品牌本身的形象往往已经受到严重损害。以大众为例,一汽大众江苏某经销商总经理黄桐发现,在一轮又一轮降价之后2024年一汽大众体系内华东区80%的经销商是亏损的。即使降价一定程度上稳住了销量,但他很明显能感受到,来自家门店买车的消费者的经济实力明显下降:两三年前他们的贷款通过率接近100%,现在已经降到80%左右,和以前的燃油车自主品牌差不多。这其实意味着原本愿意买大众的经济能力较强的消费者流向了其他品牌,不再把大众当成考虑的对象。

一方面合资品牌短期内缺乏强力产品支撑,另一方面自主品牌,尤其是新能源车品牌正在快速抢占市场,这种腹背受敌的局面对合资车企体系内的员工信心和工作效率产生了明显冲击。林沐的工作经常需要和主机厂对接,她有着最直观的感受,“车企内部人事调动频繁,新来的人不熟悉项目,就要跟他从头再讲一遍,沟通效率明显降低,这变成现在最心累的事情。”黄桐和她感受类似,“最难熬的就是现在”。

不少车企还开始“抓考勤”。大众汽车北京总部在2024年9月被曝出要求员工坐班必须满8小时,不允许迟到,不然裁员时可能拿不到“N+1”补偿。此前还有报道称某合资车企严格要求员工早上8点以后不得在食堂内吃早餐,工作时间内如果在园区内星巴克、便利店等商铺消费也要被约谈,如无合适理由还会被扣绩效。

这股“严管”的风气不仅局限于合资车企内部,而且向下波及到了一线的经销商,有时甚至有点“走偏”。黄桐近期接到一个令他很不能理解的要求:加强门店保洁。据他了解,由于车企领导在考察其他门店的时候提了一句保洁问题,这个问题就被逐级放大,“但实际上我们的保洁水平一直稳定,和车卖不动根本没有关系。”在经销商强烈不满之下,这项“新政”不久后被迫取消。

对于尚留在合资车企内的员工来说,尽管情势严酷,想跳出合资车企这个圈子却也不容易。由于常年较为稳定的收入和福利,此前合资车企的人员流动率很低。以林沐所在的公司为例,员工的平均年龄接近40岁,大家往往在公司已经待了10年以上,一则对公司有些香火情分,另一方面这个年纪也较难再找到满意的新工作。

经销商想要转网也不容易。“如果问界愿意接收,我马上就转过去。但他们喜欢宝马、奥迪这种品牌调性相当的(经销商),大众的经销商想转过去人家还不要。”黄桐说。

大家如今都在“熬”,希望尽快等来合资车企的下一代新产品上市,重新找回昔日的荣光。但未来的新产品真的能够一雪前耻吗?想回答这个问题,得先回答:“为什么这几年合资车企已经推出的新产品基本都屡战屡败?”

事实上,问题的症结埋在更早的时刻。

反射弧与溢价

合资车企近几年的掉队,一个隐形的因素是受到疫情防控措施的影响。出入境航班骤减使得跨国车企的高管以及合资车企的外方人员无法亲身感知中国市场的变化。在上汽通用规划部门工作的陆琪入行已近十年,他发现“疫情期间很多外国人进不来,因而直观上没有紧迫感。”往常,以一年一度的北京/上海车展为代表,跨国车企的最高层总会安排中国行程,这是他们了解这个全球第一大市场的最直接方式。汽车这种产品,即便能轻松获得一辆车的所有配置信息,你仍然需要亲自坐进去开一开,才知道它究竟如何。

另一个干扰因素是,在疫情期间,由于全球产能有限,供不应求,实际上跨国车企的整体利润反而提升不少,这也进一步消解了这些大公司的高层危机意识。

而疫情带来的认知延迟,反映出合资公司和本土汽车公司的根本性不同,它们无法做到真正的“独立自主”。合资双方50∶50的对等股比结构使得公司的任何重大决策都需要双方达成共识。万事顺利时这样的机制能保障共同利益,可一旦外部环境发生变化,需要快速应变时,这种决策机制的劣势就会凸显。

实际上,疫情只不过是最后的一记推手,决策机制的问题自合资车企诞生时便已存在。在汽车行业供职超过30年的叶明信曾在福特亚太总部、长安福特以及长安汽车担任过高管,他认为合资车企的一大症结在于懂中国消费者的领导太少了。尤其是长期掌握话语权的外方人员很多都抱有“外派员工心态”,由于早晚要离开中国,他们并没有太大动力为了中国市场而去违逆其他各方的利益。

理论上,应对中国市场快速变化的最佳方式,是尽快推出适应本土需求的新车,但对于跨国车企总部来说,为特定市场定制车型从来就不是它们的优先选项。汽车业极端注重规模效应,用一款车型打遍全球是经过验证的做法,而任何针对区域市场的特殊化定制都会增加额外的开发以及维护成本。

因此综合考虑风险与收益,除非遇到特别重大的危机或者压力,跨国车企很少愿意下放权力,放手让合资公司完全自主设计和生产新车型。用《轩辕商业评论》创始人贾可的话来说,“只有感到痛了,才愿意改变”。

等到合资双方都意识到问题的严重性,开始愿意放权改革,就会发现要找到合适的新产品方案十分困难。陆琪入行之初印象很深的是,当时带教师傅常常说“如果大众、通用的车降个几万块,本土品牌的车就通通可以不要卖了”。合资品牌凭借外方的技术和产品几十年来一直占据明显的市场优势,因此合资公司内部的外方人员的观点往往自带光环,形成某种“积威”,这也使得能够反映中国市场真实需求的声音更难被跨国车企的决策层听到,也就更难形成切实的产品方案并得到执行。

即使有了明确可行的方案,合资车企在项目落地的效率方面也存在先天的短板。“合资车企到现在还是坚持‘供应商思维’,除了动力总成等核心零部件,其他东西习惯全部外包出去让别人做。”杰兰路咨询总经理朱锴认为这种思维方式是导致合资车企当下困局的深层原因。

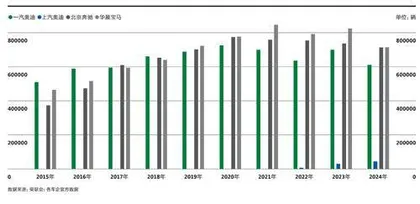

三大德系豪华车在华销量变迁

杨毅曾供职于一家为某合资车企服务的广告公司,对这种“供应商思维”有直接体会。他的服务内容是为这家公司运营一个用户社区,但软件开发被外包给了其他公司,如果运营要做一个新功能,得拉车企和另一家外包公司开会,功能一个月能落地都算是快的,而同样的项目互联网公司可能只要10到15天。