与哀伤共处

作者: 孟佳丽“Timewon’twork.”母亲去世后,李昀鋆更新了朋友圈的个性签名,并一直保留到现在。

2014年7月25日,李昀鋆的母亲没有任何预兆地突发中风进了医院,第二天就陷入了昏迷状态,4天后猝然离世。当时的李昀鋆还是复旦大学的一名研一学生,母亲只有60岁。

李昀鋆形容这件事把自己的人生“清晰地劈成了两段”。在那之后,她依然看似正常地生活和学习,顺利申请到了香港中文大学社会工作学系的博士生资格,但她从此陷入了无止境的哀伤之中。

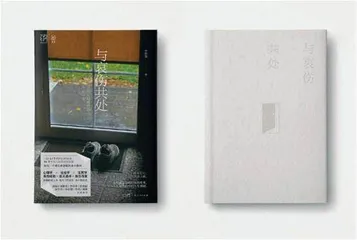

李昀鋆将哀伤形容为自己皮肤上的文身,她个人简介的第一句话便是“一位为母亲离世而哀伤的女儿”。在她的新书《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》中,她这样描述丧亲者的哀伤:

“我们的哀伤深入每一寸骨髓,它就像心里的八级地震,而且余震一直都有。每一个夜深人静的时候、每一个生命的低谷、每一个新春佳节/过世父母的忌日……甚至是每一个我们独处的时刻或取得每一个人生成就的时候,都是余震被触发的时刻,哀伤从心底的裂缝里跑了出来,抓住我们。而我们却什么也做不了,只能无力地等它自己‘过去’。”

母亲的离世改变了李昀鋆之后的人生。她的博士论文选择研究丧亲者的哀伤,她想知道死亡、丧亲和哀伤究竟是怎么一回事,给自己找一个答案—她将其称为一项“自私的研究”。在2017年8月至2018年9月间,她访问了44位年轻子女,在父亲或母亲离世时,他们的平均年龄仅19岁,接受访谈时的平均丧亲时间为5.37年。

2020年,李昀鋆完成了这项研究,并在今年3月基于自己的博士论文出版了《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》这本书。可即使做完这一切,李昀鋆也并未获得期盼中的答案,她依然没有与失去母亲这件事和解,哀伤也始终没有被治愈。

李昀鋆不太确信自己研究的意义,在研究的最后,她无法给出明确的指引,告诉丧亲者如何“解决”哀伤。但她希望丧亲者至少可以知道,他们并不孤单。她希望更多人可以理解,一个至亲的去世会带来多大的冲击,而“节哀顺变”永远不是一句好的安慰。毕竟我们所有人都曾经是,或将是,与哀伤共处的人。

以下是李昀鋆的自述。

原来死亡是这个意思

在母亲离世之前,我几乎没想过死亡这件事,我总觉得死亡离我和我的家人很远。我经历过外公外婆的离世,但他们年龄大了,和我的关系也不像母亲和我那样紧密,我没有那么强烈的情绪。在我的认知里,死亡是有时间顺序的,爸爸妈妈至少也会活到外公外婆那个年龄,完全没意料到死亡会这样突然降临。

妈妈去世时我还在读研一,因为学的是社会工作,自己也做过临终关怀的志愿者,我以为我能处理好之后的事,我以为我有好好和她告别。

葬礼结束后,我好像回到了一个正常的世界,我继续准备雅思考试、写研究计划、申请PhD。所有事情都在正常推进,但我自己知道,我在经历一种从来没有体验过的情绪和感受。

我变成了一个超级能哭的人,每天都会哭。大家都认为我是一个看起来很开心的人,但当我自己一个人的时候,我就会想起妈妈。最开始我会反复想起在医院发生的事,后来我会无缘无故被各种东西触动,可能是听到了一首歌,或是看到了一个很像她的人—只要突然想起来这件事,意识到妈妈真的死了,我就会开始哭。哀伤就像一个我之前从未见过的陌生人,它突然闯入了我的生命,从此就不走了,只是没人知道它的存在。

我第一次真正意识到,原来一个人的死亡是这个意思。虽然我知道死亡这两个字怎么写,我也知道她死了,但只有在漫长的生活里真实感受到这个人不在了的时候,我才知道死亡到底意味着什么—我无论用什么方法都不可能再和她产生联系了,而之前在医院经历的只是死亡的一个片段。我原来每天都会和妈妈打电话,我还记得当时我的话费套餐包含每个月300分钟的免费长途电话,但现在我知道那个电话是打不通的;以前我买一张火车票就能回去看她,现在即使回去也看不到她了。

现代社会越来越便捷,我们好像总能解决各种问题,只是看是否有资源、是否努力了。即使这次高考没考好,我下次再考,总会把难题解决的。但在经历亲人死亡的时候,你会发现死亡是解决不了的,有很深的无力感。这个题错了,但是无论你怎么努力,无论想多少方法,都不可能再有机会重新做一次。你会突然发现,这个世界上真的有一个界限,这个界限是你怎么都过不去的,真实经历这种感觉的时候,人是特别绝望的。

我之前并不是个容易哭的人。我开始对自己感到困惑,甚至觉得自己有点不正常,但我的知识体系和身边的人好像都无法帮助我,没有人告诉过我经历了亲人离世之后我会怎么样。

作为一个社工专业的学生,我去过很多NGO,给不同的人提供服务,但我根本没有听说过给丧亲者提供的任何服务。那时候我并不认为自己需要帮助,但又觉得自己状态很奇怪,不知道应该怎么处理我的哀伤。

这种困惑的状态持续了一年,这一年也是最难熬的。我其实是想倾诉的,尤其希望家人之间可以互相倾诉。因为受过社工的训练,我一直有意识地在家庭里倾诉,希望彼此安慰,我会主动告诉爸爸我其实很想念妈妈,春节团聚的时候我也会说,“妈妈不在了,还挺难过的”。但可能因为他是男性,情感没有那么强烈,我们的哀伤节奏也很不一样。

我爸爸在妈妈去世两个月后就开始相亲了,半年后已经有了一个稳定的对象,这对我的打击特别大。我明明一直把我内心最真实的哀伤展现给他,告诉他女儿一直放不下母亲,没想到在他看来妻子原来是很容易被替代的,很快就有另一个陌生的女人来填补妻子的位置。那时我有一种强烈的被背叛的感觉:这个父亲还是我认识的父亲吗?

从这件事开始,我就不再和爸爸倾诉我的哀伤了。我对他充满了愤怒,但与此同时,妈妈去世之后我又很害怕爸爸去世。我们的关系变得扭曲和纠结,我既对他感到愤怒,又因为害怕他死想要对他好一点。后来我不得不接受一个事实,我对妈妈的想念只是我自己的想念,我无法勉强其他人像我一样想念她。每个人的哀伤都是独特的,其他人和我妈妈的感情和关系也不是我能控制的。

来到香港读书之后,我会很留意不和别人讲妈妈去世这件事,我很害怕别人觉得我和他不一样。别人都有爸爸妈妈,我没有,我感到很羞耻。聊天的时候我经常被问到春节回不回老家,老实说,妈妈去世以后我是不愿意回家的,家已经不是家的感觉了,但在和其他人交流的时候,我还是会假装妈妈还在老家活着。所以即使在我开始研究丧亲之后,有人问我为什么研究丧亲,我也只会说“因为我的导师研究丧亲,这个话题挺值得关注的”。

我没有想过要怎么缓解我的哀伤,因为我更害怕的是,如果我的哀伤没那么痛了,我是不是就会忘记她。我身边所有人都在逐渐忘记她,我的亲友也会告诉我,妈妈希望看到的是我健康快乐地生活。但我害怕如果我也忘记她,这个世界就没有人再记得她了,她就真的不存在了,所以我也不想消除我的哀伤。

现在距离妈妈去世已经10年了,我必须承认,我已经失去了很多关于她的记忆。妈妈刚去世的时候,冰箱里还有她做的剩饭剩菜,把它们吃完后我就再也尝不到这个味道了,我努力想要记住那些味道,但它的确随着时间的流逝消失了。我还留了一件妈妈的衣服一直带在身边,并且拒绝清洗它。但那个味道最后还是会消失的,怎么都留不住。我很努力地想要留下一些东西,但这种感受性的东西是你怎么努力都留不住的。

“自私”的研究

我的博士论文原本想做关于老年人的研究,因为现在是老龄化社会,我想知道怎么给老人提供更好的照顾,保证他们的生活质量,这样我的研究成果或许可以造福很多像我妈妈一样的人。

我在找导师的时候发现有一个教授的研究领域是一个我不认识的单词,叫bereavement,我搜索这个单词,发现它的意思是“丧亲”,我当时就在办公室当着其他同学的面哭了出来。我没想过原来丧亲也是一个研究课题,而且我们院系就有老师研究它。

不过,真正让我下定决心研究丧亲的,是2016年我在校园里发生了车祸,我突然意识到死亡也可能发生在一个二十多岁的年轻人身上,于是我开始思考有什么事情对我来说是特别重要的。那时候我发现,我还是很想知道我的哀伤要怎么办,我该怎么把妈妈去世这件事放在我的生活里,我想要研究哀伤。

其实影视剧中常常有丧亲的情节,故事的开头可能就是主角经历了父母离世,但影视剧里很少描述角色在经历了丧亲之后,他的哀伤是什么样的,又会如何影响他。丧亲好像只是一个独立的事件,在后面的事件里就不存在了。我们整个文化对于死亡和哀伤一直是逃避的状态,但我很想知道哀伤究竟是怎么一回事。

准备研究时,最大的困难在于几乎所有人都不理解为什么要研究丧亲。丧亲者有什么特别之处吗?他们过得很不好吗?我必须反复论证研究丧亲是有意义的,而当时我还隐藏着我丧亲者的身份。其实在丧亲研究里,较多受到关注的是丧偶和子女去世,年轻人的丧亲和哀伤是被忽视的,大家会觉得年轻人和死亡还有一定的距离,相关研究比较有限。

根据我的研究,年轻人丧亲后一个显著的感受是羞耻。“失去父母的孩子”是一个污名化的身份,即使已经是成年人,他们还是会因为自己是“单亲家庭”的孩子而感到羞耻,担心自己会因此被看不起。也是出于羞耻感,他们不太会和朋友分享丧亲这件事,甚至有人在需要填写家庭信息的时候会填写父母退休或在职,假装父母还在世。有些父母也会提醒他们在相亲时不要一开始就告诉对方自己的爸爸或妈妈去世了,“免得别人看轻你”。

但丧亲的年轻人其实是很想倾诉的。正式访谈前,我会问他们为什么愿意接受访谈,很多访谈对象都表示他们很想把自己的哀伤说出来,希望哀伤能有一个出口。他们中的大多数都是第一次完整向别人倾诉自己的经历,因此情绪也比较强烈。基本所有女性受访者在第一次访谈时都哭得稀里哗啦,到了第二次访谈的时候,受访者们的情绪明显要好很多。

和我的经历很不一样的是,很多经历丧亲的年轻人在葬礼上反而是哭不出来的。丧亲这件事哐当一下砸了下来,他还没有想清楚发生了什么事,他的大脑也想保护他。过了一段时间后,他会反思自己哭不出来是不是因为不够爱逝者,产生对自己的责怪和愧疚。还有一些人会有意在葬礼上压抑自己的情绪,他们担心还活着的父亲/母亲正在崩溃,没有人扛起这个家,所以他们就站了出来,想要承担家庭支柱的角色。

西方的丧亲理论中有一种理解死亡的方式是“寻找益处”,也就是说当经历了创伤事件后,如果亲历者发现这些创伤不全是坏事,而是也有一点好处的时候,他会更能接受这件事。比如经历了丧亲,个人有了更多的成长、更懂得如何照顾别人,这对丧亲者来说可能是一个安慰。但我的研究对象都很抵触这样的说法,他们可以接受亲人的离世对别人有一定的好处,比如对医学事业的贡献、不必再受病痛折磨等,但他不能接受自己因此获得所谓的好处。

在做丧亲研究之前,我在生活中没有遇到过像我一样经历丧亲的年轻人,所以感受到那么多强烈情绪的时候,我获得了很多共鸣:我不是一个人。我也很感恩他们愿意信任我,让我可以成为他们的一个出口,这是曾经的我没有的。