哦,只要到了梅江桥

作者: 朱英豪

当68岁的苗永安坐在老苗屋里,向我讲述年轻时离开东江饭店去香港闯荡的故事,我突然发觉,自己最近一次对客家人的记忆,还停留在十多年前北京后海一家经常光顾的客家菜餐厅,以及同一时间,我在大溪地碰到的一对经营旅店的客家夫妇。

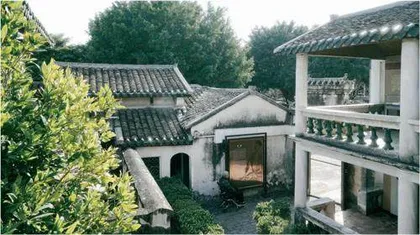

乌记饭店坐落在惠州中山公园边上一座康熙年间中营守备署衙的老房子里,老板苗永安是苗姓武将的后人,改革开放前曾在国营东江饭店工作,为一些领导人服务过。1980年代,他寻找机会偷偷跑去香港酒楼里帮衬打工,回来后发现自己已经被单位除名,只好下海,一直干到现在。

享用完苗永安亲自下厨制作的客家酿豆腐,庭院里就剩下我一人。我到得有些晚,本来想点的盐焗鸡已经售罄。业内公认的一个说法,东江盐焗鸡,正是前身为国民政府时期老字号云来阁酒楼的东江饭店的招牌菜,其最早的雏形是客家人在迁徙途中用盐包裹的“盐煨咸鸡”—将光鸡腌制后用砂纸包住,再用灼热的粗盐焗熟。

和盐焗鸡不一样,另一道我非常熟悉的客家菜和流落此地的一位大文豪有关。距离乌记饭店大概十分钟的路程,便是著名的苏东坡祠。据说,苏东坡在被贬惠州期间,曾派遣两名厨师去杭州学艺,归来后让他们仿制东坡扣肉,并使用梅州特产梅干菜,这就是现在大家耳熟能详的“梅菜扣肉”。

这道菜我很熟悉。它既和客家人长期迁徙的习俗有关,同时也来自我的生活经验。小时候在浙江永康的山里,我总要步行一个小时去另一个村子的小学寄读,母亲就给我做梅菜烧肉带着上路。在冬天,这样一碗补充蛋白的菜,能吃上一个星期甚至更长时间也不会变质。

根据学者罗香林的说法,最早自宋代开始,客家人从中原南迁到今天的南方和海外各地,一共经历了五次大移民。过去的交通主要依赖几条水路通道。他们自西向东,依次经过东江、赣江、梅江、汀江和韩江。苗家从东江顺流而下,但更多的客家人在明末清初选择在梅江边上的梅州定居繁衍,这才让它在今天享有了“世界客家之都”的美誉。

虽然远离便利,但在山谷间居住的客家人相比平原上的人获得了一些逃避统治的自由—比如这里的女人不用裹脚。有时我不禁会想,几百年来她们得以免除城里的女孩从小就必须要承受的痛苦,这和我经常在餐厅、厨房甚至急诊室里感受到的,她们热情爽朗、大大咧咧、爱张罗的性格有直接的联系吗?她们还以勤劳持家闻名。不止一回,我们在饭店里被女店主劝阻,她让我们菜不要点太多,以免造成浪费。

“西人束腰,华人缠足,惟州人无此弊,于世界女人,最完全无憾云。”近代改良派先驱、倡导“我手写我心”的梅州籍诗人、驻外公使黄遵宪先生从小接触不缠足的客家女人,又周游过欧美日,回国后是天足运动(1898年)和男女平权的最早倡导者之一。事实上,他的那些受到文学评论家高度赞赏的作品,很多是奉献给家中女性的。

黄遵宪针对女性的现代意识似乎和他的童年经历有关。据他的孙子回忆,祖父(黄遵宪)小时候目睹了一件令他非常震惊的事件。有一次,曾祖父的妾在室内分娩,曾祖母站在室外大声叫喊,召唤恶魔来伤害这个新的生命。黄遵宪深知,为了这个家庭曾祖母倾注了多少心血。然而,也正是她的妒忌心使她变得冷漠。这一小插曲所揭示的人性令他震惊。所以黄遵宪发誓永不纳妾,事实上他也是如此。

戊戌变法失败后,黄遵宪回到梅州老家。在荣禄第边上,黄遵宪把祖上遗下的小书斋稍事扩大,完全用木筑屋,四周的窗户均镶嵌玻璃,好像日式的楼屋。大概是为了呼应陶渊明的名句“结庐在人境,而无车马喧”,黄遵宪把书斋修茸后,将他在日本时请日本书法名家成濑氏写的“人境庐”三字刻于书斋门口。

在那充满阳光的居室,他栽培了一些从新加坡带回来的奇异植物,书房内备有维多利亚式的家具,花园里种了兰花、香蕉、李树、桃树等,还有伦敦的玫瑰、德国的菊花。他将番木瓜引入嘉应,使之成为该地的经济作物。

对照1963年黄遵宪族人对人境庐的描绘,除去荣禄第对面墙上一幅画法十分幼稚的壁画,今天我们眼前的这个书斋,非常难得地保留了当年的面貌。从当时罕见的露台向外眺望,周溪小河绕屋而行,沿堤植竹,确是风景醉人。

因为陪父亲去当地医院就诊,我从一个梅州病友那里偶然了解到当地最好的医院,依然是当年瑞士巴色会传教士创办的黄塘医院。我也因此发现,因为有巴色会的存在,吃惯西餐的131黄遵宪有机会在小城享受到正宗的瑞士面包、牛奶黄油和牛肉汤。

前面说到客家女子逃避了缠足的厄运,但她们必须肩负很多本该由男人负担的重活。黄遵宪有诗云:“吾行天下者多矣,五部洲游其四,廿二行省历其九,未见其有妇女劳劳如此者。”原因很简单,因为客家“男丁十六岁则出洋”。梅州山多平地少,谋生艰难,清末民初,客家人背井离乡,下南洋谋生。

“维新乱党”黄遵宪回到梅州的戊戌年,距离人境庐十公里远的阁公岭村一户石匠家里,出生了一位名叫小凤眠的男孩。他就是后来改写中国艺术史的林风眠。

林风眠的祖父和父亲都是石匠,这是这片山区的客家人的职业传统。这种传统也可以用来解释,为何19世纪淘金热兴起,客家祖上的男人过番前往婆罗洲、毛里求斯等地时,客家人的职业选择变成了矿工。

当林风眠的亲戚从南洋带回来一些印有外文插图的小舶来品,那种色彩丰富、形象逼真的画风使得从小临摹惯了《芥子园画谱》的林风眠看到了另一个不同的艺术世界。这是上世纪初,一个普通客家农村孩子越过海洋、望向东南方的视野,是其他同龄人所没有的。这多少也塑造了他们早期的世界观。

“五四”运动那年,林风眠和另一位梅州同乡李金发在毛里求斯的亲戚的襄助下结伴前往法国勤工俭学。在毛里求斯这个非洲小岛上,三万多华侨中,原籍梅县的占了90%。在巴黎,林风眠用祖父雕刻石头的精神追求绘画艺术(傅雷语),而后来成为20世纪新诗“盗火者”的李金发在迷恋波德莱尔和魏尔伦的同时,也陶醉于欧洲人的“石匠工艺”—雕刻艺术。

后来两人一起回国效力杭州艺专。林成了最年轻的校长,他发起“到民间去”的运动,反对学生临摹《芥子园画谱》。李金发先在雕刻系授课,但没人报名,他便索性与人在上海开办了一家名为“罗马工程处”的雕刻公司。后来他被孙科邀请去广州,为孙中山和伍廷芳等人制作人像雕塑。今天看来,相对于早期被低估的象征派先锋诗作,他的雕塑作品更为普罗大众所熟知。

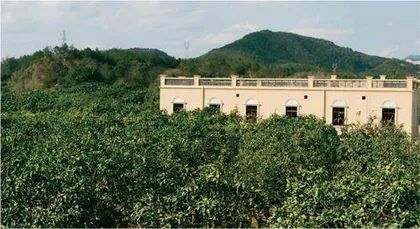

“我出生于广东梅江边上的一个山村里。当我六岁开始学画后,就有热烈的愿望,想将我看到的、感受到的东西表达出来。后来在欧洲留学的年代里,在四处奔波的战乱中,仍不时回忆起家乡片片的浮云、清清的小溪、远远的松林和屋旁的翠竹。我感到万物在生长,在颤动。”林风眠在一篇自述中如是写道。

童年时期的一景一物一直萦绕在游子心头。事实上,自从19岁踏上去法国的邮轮之后,在凄风苦雨又波澜壮阔的91年人生中,林风眠再也没有回到阁公岭。1978年,他从广州辗转离开内地去香港时,也没有顺路看一眼“梅江边的一个山村”。

不知道是巧合还是有意为之,梅州学宫里入祀的名人里,林风眠被放在展览最隐秘的一侧,让人一顿好找。6岁那年,林风眠曾眼睁睁地看着母亲被宗族几近折磨至死,虽然他拔刀相救,威胁要杀死所有族人,但母亲最终被卖到异乡庙里,两人终身再没相见。林风眠小心翼翼地把这段童年的残酷经历隐藏起来,他对母亲的思念,藏在他画了不知多少遍的《宝莲灯》(劈山救母)里。

“可是其地山多田少,致男子多往南洋谋生,岁入颇巨,故人民生活颇称充裕,因为男人恒外出十年八年不归,支持家庭门户的责任,悉委之女人,但稍有性灵不甘独宿的人,就桑间濮上你唱我和,这是山歌产生的重大原因了。”

这段话收录在1929年刊发的《岭东恋歌》序言里,非常清晰地解释了客家山歌迷人的原因。但我读到此处不禁想起林风眠母亲的遭遇。这本歌册是李金发走入民间,长期收集客家山歌的成果。他对那些不识字的客家女子的聪慧大加赞赏,不惜用《诗经》里的兴赋加以形容。李金发认为这些缠绵真挚的山歌的创作是“大诗人所不及的”,是他诗歌创作的第一位老师。在留法期间,他甚至用客家话造出类似“罗史必都”这样的新词,并用在自己的新诗里。

梅州南口镇华侨村口的锦华庐,是在印尼开锡矿的侨民回乡盖的围屋。从广州回来过年的潘氏姐妹和叔公把我们迎入厅堂,参观他们的客家围屋。虽然素不相识,但好客的他们把我们当作正月里拜访的亲戚接待。半月池上满是红色的鞭炮屑,厅堂里的供桌朝着风水师堪定的北位,供灶神的小灯还摇曳着,都没有恢复到生活中原来的样子。

成群鸡鸭漫步在巴洛克风格的凋敝庭院里,偶尔有孩子滑着scooter穿行而过,焕云楼给人一种在硝烟弥漫的战场劫后余生的荒谬感—虽然未曾发生,但眼前的景象似乎支持这种想象。它建于1930年代,模仿新加坡某大舞厅修造,所以大厅多而房间少。原设计前面有100米长的花园,里面有游泳池,后面也有一个大花园。日寇发动侵略战争之后,侨汇断绝,焕云楼停工。这一切,似乎就发生在昨日。

黄遵宪引入嘉应的芭乐,在将近一百年后,成了台湾导演侯孝贤镜头下的主角:阿孝咕和祖母在树下采摘芭乐,一起玩耍。

同样在梅州出生的侯孝贤借自传体电影《童年往事》,让祖母带着阿孝咕重新走在1970年代从台湾回到内地的乡间小道上,回祠堂拜祖先。一路上,暖阳蝉鸣,青草依依,油菜花漫天遍野。操着客家话的祖母在茶寮休息时,向女店主问路梅江桥怎么走,对方抛来一句话:“我怎么能听懂!”

侯孝贤在多次自述中都曾经说起自己的童年经历。1947年,任梅县教育厅厅长的父亲带学生去广州参加运动会,碰到了即将去台中市当市长的校友。对方邀请他去台湾工作,他真的去看了,在给家里寄的信里说“这里还有自来水”。于是全家人都搬到台湾,那时侯孝贤才四个月大。父亲本想就去两年,但没想到后来发生的事情,让他直接断了这个念头。

毫无意识地,我驶过“祖母”一直牵挂的河坝,驶过那座建于1933年的梅州桥,只是觉得这是一座不新不旧还不错的老桥,上面有连绵不断的西式圆拱。

南口镇田畴阡陌,淹没在一望无际的油菜花里。行走其间,让人自动代入阿孝咕和祖母两人回乡路上的背影。“只要找到梅江桥,过了桥,就能回到家乡”,祖母对小阿孝咕说。