施夏明:牡丹亭外,青春无边

作者: 王晶晶

“青春版《牡丹亭》,20多年演出500多场,收获观众百万,无数年轻人被‘圈粉’……”

2025年3月5日,在全国两会江苏代表团审议现场,全国人大代表、著名昆曲表演艺术家柯军向习近平总书记汇报了守正创新让传统戏曲重焕光彩的体会。习近平总书记肯定道:“青春版《牡丹亭》,确实年轻人爱看。舞台、服装、人物,都非常美。”

青春版《牡丹亭》是作家、戏剧家白先勇携两岸三地的艺术家共同打造的昆曲作品。2004年首演便引起轰动,被誉为“一出戏复兴了一个剧种”。当时的施夏明,还是一个在江苏省戏曲学校(今江苏省戏剧学校)昆曲科在读、临近毕业的学生,“通过不断学习,从完全不了解昆曲到爱上昆曲”。

如今,当年的戏校学生施夏明,已一步步变成了昆曲“顶梁柱”:毕业次年创排《1699·桃花扇》青春版,担纲饰演男主角侯方域;拜著名昆曲表演艺术家石小梅为师;扮柳梦梅,第一次演绎全本《牡丹亭》;拿下中国戏曲最高奖梅花奖……他一路走来,见证和亲历了昆曲这一古老剧种从沉寂走到“正青春”。

“我把柳枝交给你了”

20多年前,虽然青春版《牡丹亭》如同一场甘霖,让昆曲枯枝发新芽,但对施夏明这样的年轻演员来说,市场还是相当冷酷。

“江苏省昆(江苏省演艺集团昆剧院)里有个兰苑剧场,130多个座位。每年的演出可能不到100场。”施夏明回忆说。那时演出不多,上座率也不高,台下零星的观众,都是白发老者,有时戏未过半,鼾声已起。哪里是昆曲,分明是“困曲”!施夏明也曾迷茫彷徨,甚至想回老家苏州找份更稳定的工作。

“救命稻草”来得很及时。

2006年,江苏省昆借鉴青春版《牡丹亭》的经验,邀请田沁鑫做导演,余光中做文学顾问,创新舞美设计、服装、灯光,起用一众年轻演员,并由老艺术家石小梅、胡锦芳等手把手教授,精心打造一出《1699·桃花扇》。演出格外轰动,场场爆满。

“从根本上说,是这部戏让很多像我一样产生了动摇之心的年轻演员看到了希望,看到了昆曲也可以被年轻人喜欢,也能开出富有生命力的花朵。”施夏明说。

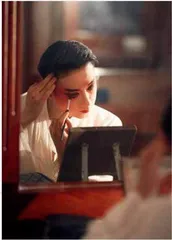

在这之后,演出越来越多。再后来,施夏明正式拜石小梅为师。石小梅是国家级非物质文化遗产项目昆曲代表性传承人,曾师从沈传芷、周传瑛、俞振飞三位昆曲名家。当施夏明穿起淡鹅黄的褶子、手执柳枝,在江苏省昆精华版《牡丹亭》中挑起柳梦梅的大梁时,台上台下已换了景象。台上一曲曲剧目升温、复苏,台下满场青春灼灼。昆曲的春天,真的回来了。

施夏明至今记得10多年前第一次演绎全本《牡丹亭》时,石小梅老师对他说:“现在我把柳枝交给你了,希望你能把这出戏认真地传承下去、认真地演好。”“这话其实给我内心加了一副沉重的担子,但也因这句话,我时刻勉励自己,老师传承给我的不仅是一出戏,更是一份责任。”

“倒仓期”成了“至暗时刻”

施夏明的昆曲之路,始于一场偶然。

1998年,江苏省昆的胡锦芳老师去苏州各小学招生,一眼相中正读六年级的施夏明。那时他已考上苏州排名前三的初中,父亲不同意他学昆曲。第二年,锲而不舍的胡老师又专门找上门,再三劝说。父亲思量许久后同意。施夏明这才从苏州去了南京,进入江苏省戏曲学校。

施夏明五官俊美,身形挺拔,工小生,面试音准好,登台扮相好,老师们本来都很看好他。“倒仓期”却成了他人生的“至暗时刻”——嗓子不稳定期长达5年,唱也唱不出声音,曾经清亮的嗓门变得细弱、暗哑。时任院长的柯军老师曾评价他“在台上是小猫叫,而且是小奶猫,不加麦克风,台下的观众都听不清”。

戏校靠本事吃饭。很长一段时间里,施夏明一开口,自己都没自信。每天吊嗓、练功,找笛师和乐合唱。每一次的排练,他都会付出格外多的心血,努力寻找发音方法。老师们也总会关注、指导他。等到戏校毕业汇报演出时,施夏明在其中一折戏里出演柳梦梅,终于感到嗓子“谈不上好,但好像是能用了”。

“破圈”与“出海”

活了600年,昆曲何以让今天的年轻人痴狂?

昆曲之美,在于其文辞,古奥典雅,是从昆山起源时就刻在骨子里的风度;在其音律,水磨腔调,是江南水乡润泽下的中华气质。对施夏明这代85后演员来说,昆曲从未真正老去。戏服未改,唱腔未变,唯将古韵酿得更浓。

现在江苏省昆一年有600多场演出,施夏明自己就要演150场。他走过了柳梦梅、侯方域、贾宝玉、淳于棼、王徽之等30多个角色的人生,也走出了一个剧种的涅槃。36岁时,他成为江苏省昆院长,也是省级院团里最年轻的院长。

守正是江苏省昆的一贯风格,对创新,施夏明本人也很谨慎,哪怕现代题材昆曲《瞿秋白》获得一众好评,并为他赢得了梅花奖。“时至今日我都认为,对于现当代题材的探索和舞台形象的尝试一定要小心。因为不恰当的塑造,或者说没有根基、脱离了昆曲原本传统程式基础的创造,一定会对昆曲艺术本体带来伤害。”

走过600年,昆曲仍在生长。

它正在以青春之名“破圈”。B站上,留下了年轻观众为“皂罗袍”剪辑的国风混搭视频;高校里,学子们组织昆曲社团;舞台下,昆曲的年轻戏迷自称“昆虫”,会像歌剧、音乐剧演出那样守在SD(stage door,演职人员通道)口和演员互动。“让我们这些唱着悠悠600年古韵的从业者,也能够感受到来自当下的时尚。”施夏明感慨。

昆曲更在以传统之魂“出海”。采访施夏明的前两天,他刚在美国密歇根大学完成了一场关于昆曲的跨文化对话。他先做了昆曲角色行当、念白、唱腔的讲座,最后一天进行了表演。“他们一下子被震撼了。了解了戏曲背后的逻辑,再来看一场戏,就会更加地投入其中,更理解这个戏。”昆曲出海不是“送戏”,而是让世界发现:人类对爱与美的追问,早被中国人唱了600年。

采访尾声,记者请施夏明录一句话表达祝福,他不加思索,悠悠唱来:“则为你如花美眷,似水流年。”经典的唱词,婉转的唱腔,记者仿佛看见20岁的施夏明在台侧仰望,30岁的他在华灯下谢幕,40岁的他正与00后演员说戏……

600岁的昆曲,就这样在一代代人身上轮回绽放。

编辑 陈娟 / 美编 苑立荣 / 编审 张勉

施夏明

江苏省演艺集团昆剧院院长,一级演员。毕业于江苏省戏剧学校,工小生,2011年拜石小梅为师。代表剧目有《浮生六记》《南柯梦》《1699·桃花扇》《世说新语》及原创现代昆剧《瞿秋白》等,获得第三十一届中国戏剧梅花奖、第二十三届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖等。