黑人孤儿成为“联合国先生”

作者: 王琬婧

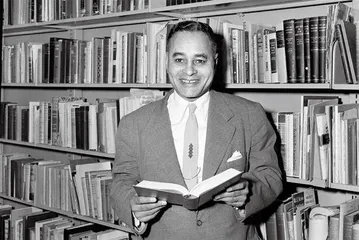

在联合国总部大楼走廊的墙壁上,悬挂着一张特殊的照片,上面是一位黑人外交官,目光平和而坚定,他就是被称为“联合国先生”和“和平缔造者”的拉尔夫·邦奇。

邦奇一生致力于和平事业,多次调停战火、解决危机,堪称绝佳的“幕后运作大师”。而其职业生涯最惊险的篇章,藏在1948年的中东沙漠中。时任联合国托管司司长的他临危受命,接替遇刺的原调解人主持停火谈判,历经波折最终成功。时任联合国秘书长赖伊评价他“让新生的联合国通过了第一次重大考验”,这对于一个新成立的国际组织来说至关重要。

侥幸躲过刺杀

1947年11月,联合国大会通过第181号决议,决定将英国托管的巴勒斯坦分割为阿拉伯国和犹太国,同时给予耶路撒冷特殊的国际地位。这一分治方案公布后,引发轩然大波。

5个多月后,英国结束对巴勒斯坦的委任统治,以色列宣布建国。紧接着,埃及、约旦、叙利亚等阿拉伯国家纷纷向以色列宣战,中东陷入全面战争。联合国紧急任命瑞典伯爵福克·伯纳多特为首席调解人,邦奇作为其首席助手参与起草新分治方案。这一方案原本仅供内部讨论,却不慎被泄露,犹太极端组织“莱希”由此将伯纳多特视为威胁。

1948年9月17日,伯纳多特在耶路撒冷遇刺身亡。身着以色列军装的枪手拦截他所乘坐的车辆,用冲锋枪扫射车内人员。邦奇本计划在车内同行,但因行程延误逃过一劫。次日,联合国秘书长赖伊致电邦奇,请他接替伯纳多特继续调解。面对这场激烈的斗争,他只说了一句“谈判必须继续”,便接受了赖伊的请求,并在给妻子的信中写道:“巴勒斯坦问题是一个难以解决的问题,没有令人满意的解决方案,我们只能选择不那么糟糕的一个。”

起初,阿拉伯国家拒绝与以色列直接谈判。邦奇冷静思考后,决定逐个击破。1949年1月,他终于打破僵局,说服埃及和以色列代表坐到了谈判桌前。由于双方都心存疑虑,谁也不想见谁,邦奇不得不在两个会议室之间来回穿梭。他每天工作超过18小时,尽己所能消除双方的不信任。最终,埃以双方于1949年2月24日率先签署停战协定。

由于埃及是阿拉伯国家的领头羊,这场谈判也开启了阿拉伯国家与以色列长达7个月的马拉松式谈判。谈判桌上,形势瞬息万变。一次,以色列代表愤怒摔笔,笔弹起后击中阿拉伯代表,谈判几近破裂。还有一次,阿拉伯代表拒绝与以色列人握手,邦奇私下安排秘密会面,巧妙地用阿拉伯语拉近双方距离。在他坚持不懈的调解下,黎巴嫩、约旦、叙利亚陆续与以色列达成停战协定,第一次中东战争结束。

后来回忆起这段惊心动魄的经历,邦奇冷静地说:“世界上有些人过早地接受了战争的必然性……任何真诚相信和平的人的目标显然都是用尽一切正当手段来挽救和平。世界有充分的证据表明,战争只会引发更多战争。”

从孤儿到外交官

邦奇的外交才华令人惊叹,却有着让人难以置信的孤苦出身。

1904年,邦奇出生于美国底特律一个黑人家庭。母亲会弹钢琴和写诗,父亲是理发师,但工作不稳定。13岁时,父母相继病逝,邦奇成了孤儿。祖母带着他迁居洛杉矶,靠在白人家庭做女佣维持生计。中学时,校长建议他学习技工课程,但祖母坚持“我的孙子要上大学”。“被平等对待是人与生俱来的权利。”祖母的这句话一直被邦奇视为座右铭。

后来,他考入加州大学洛杉矶分校,主修政治学。为攒钱支付学费,他利用暑假在远洋货轮上工作。这段经历让他目睹了殖民地的贫困和所遭受的不公。1934年,他在哈佛大学获得政府与国际关系博士学位,多年后成为哈佛大学历史上首位黑人教授。

1936年,邦奇赴南非考察种族隔离制度,对种族问题有了更深的认识,并在《种族世界观》一书中写道:“种族问题是更大的阶级问题的一部分,是阶级压迫的延伸。”两年后,他对美国种族问题进行了开创性研究。在阿拉巴马州调研时,他被禁止与白人学者共进午餐,被迫与黑人囚犯一同用餐。这深深刺痛了他。他参与撰写《美国的困境:黑人问题与现代民主》,为种族问题研究贡献了3000多页实地考察资料。

邦奇被公认为美国国内非洲和殖民事务方面的顶尖专家,也是非殖民化的坚定倡导者。1941年珍珠港事件后,他加入美国战略情报局,分析非洲殖民地对盟军的战略价值,并指出,殖民地资源是“战争胜利的关键,但当地人民未获丝毫尊重”。3年后,他晋升为美国国务院殖民地事务负责人,成为首位担任该高级职务的非裔美国人。

1945年旧金山联合国制宪会议上,邦奇迎来职业生涯的转折点。他主导起草《联合国宪章》第11至13章,确立托管制度与非殖民化原则。1年后,他正式加入联合国担任托管司司长,为托管制度的运行和非自治领土的独立工作倾注了大量精力。1954年,邦奇被任命为联合国副秘书长。

“不可救药的乐观主义者”

在职业生涯中,邦奇曾3次指挥联合国维和部队:1956年苏伊士运河危机爆发,他参与组建联合国首支维和部队,将6000名士兵部署在交战方之间作为缓冲,开创现代维和行动的先例;1960年刚果危机期间,他指挥维和部队阻止加丹加省分裂。他不知疲倦地工作,通过加密电报与前线指挥官沟通,甚至亲自绘制部队部署地图;1964年塞浦路斯冲突中,他再次指挥维和部队,在希腊裔和土耳其裔两族混居区设立缓冲区,避免大规模流血事件……他始终坚信“使用部队只是更宏大工作的一个部分,最终目的是让交战各方坐到谈判桌前,并遏制彼此的仇恨”。

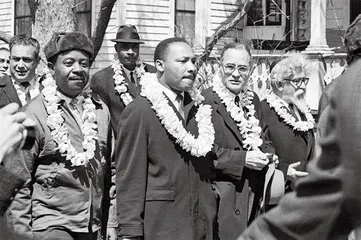

尽管身居联合国高位,邦奇却从未远离美国民权运动。1965年,他抱病参加阿拉巴马州塞尔玛游行,并为马丁·路德·金提供建议和鼓励。面对外界的质疑和指责,他回应:“我的战场在联合国,那里能撬动全球10亿有色人种的命运。”

巴林问题是邦奇职业生涯最后一役。彼时,他的健康状况迅速恶化,但仍不辞辛劳地通过谈判调解促成伊朗、英国与巴林达成独立协议。巴林问题的和平解决再一次证明了理性的力量和有效性——在争端升级为公开冲突前,我们可以通过调解和预防性外交解决问题。英国代表团表示:“邦奇在处理巴林问题时所展现的善意、耐心和技巧堪称典范。”

1971年12月9日,邦奇因肾衰竭在纽约逝世,终年67岁。联合国总部降半旗致哀。美国《纽约时报》在讣告中写道,他最大的遗产是将冷静谈判变为国际惯例——即便在冷战对峙最激烈时,他仍坚持“人类关系中不存在无解的问题”。邦奇可谓一位“不可救药的乐观主义者”,用他的一生在分裂的世界中证明:对理性的不懈追求、对和平的无尽信仰是人类化解仇恨最有力的武器。

(作者单位:复旦大学国际关系与公共事务学院)

编辑 苏睿 / 美编 苑立荣 / 编审 张培

拉尔夫·邦奇(1904年—1971年)

历任联合国托管司司长、副秘书长,成功调停第一次中东战争,参与解决苏伊士运河危机、刚果危机、塞浦路斯冲突等。