“史上最强”年报后,小米何时拿到最强ESG评级?

作者: 程静

3月18日,小米集团发布2024年财报,雷军随即发微博称之为“史上最强年报”。

2024年,小米集团实现总收入3659亿元,同比增长35%,经调整净利润272亿元,同比增长41.3%,均创历史新高;智能电动汽车等创新业务收入为328亿元,2024年交付新车136854台,2025年交付目标为35万台。作为小米进军超高端市场的代表作,起售价52.99万元的纯电轿跑SU7Ultra已提前完成2025年1万台的销量目标。

为此,小米大手笔奖励员工和供应商:根据2023年股份计划,将8344余万奖励股份授予3877名选定参与者。

然而,盘点小米集团在ESG方面的表现与评级,似乎还难与超高端形象相称。何时交出一份“史上最强可持续发展报告”,应当值得“亲自去工厂拧螺丝”的雷军亲自关注。

ESG评级尚居中游,个别议题落后行业

ESG是衡量企业可持续发展能力的重要指标体系,其关注的是企业在环境保护(E)、社会责任(S)、公司治理(G)方面的表现。通常,企业的ESG评级越高,意味着相关表现越好,越值得投资者和公众信任。

然而,纵观明晟(MSCI)、标准普尔、晨星Sustainalytics、路孚特、恒生指数等各大评级机构的ESG评价,小米的整体表现并不突出,处在行业中等水平,在诸多细分议题上的评价还处于落后水平(附表)。

各大评级机构对小米的ESG评价

具体来看,明晟肯定了小米在清洁技术机遇、电子废弃物处理方面的表现,不过,在公司行为(商业道德、税务透明度)、隐私与数据安全、供应链劳工标准方面,小米的表现处于行业落后水平。这也是导致小米S、G主题得分偏低(分别为4分、3.9分,满分10分)的主要原因,其中,隐私与数据安全、供应链劳工标准两大议题的权重加起来超过20%。

当然,近两年MSCI给予小米的ESG评级已在持续提升,从落后级别B级升至2023年的BB级,2024年10月进一步提升至BBB,但是整体看,仍处于行业中下游。

在全球124家技术硬件、储存与外围设备公司中,17%的公司获得了BBB级别,另外有53%的公司评级都高于小米。

另一评级机构标普认为,小米在E、S、G方面的表现都超过了行业平均水平,各项重要议题的评分也基本高于平均水平,但其在劳动力实践方面的得分为42分,低于行业44分的均值。根据标普的评级方法,劳动力实践指标包括了歧视和骚扰、员工性别/种族/国籍多元化、性别薪酬、结社自由等项目。

晨星Sustainalytics给予小米的ESG风险评分为20.5分,在全球624家信息技术硬件商中排在352位,属于中等风险。

对比同行的得分来看,工业富联、三星、摩托罗拉分别为13.9、15.1和17.9分,均低于小米,属于低风险。

从过往的评价结果来看,2023年下半年,小米的ESG风险已从中等风险降为低风险(19.53分),但2024年底又上升为中等风险。公司治理、人力资本发展、商业道德、信息安全与隐私保护,是晨星Sustainalytics认为小米的主要风险议题。

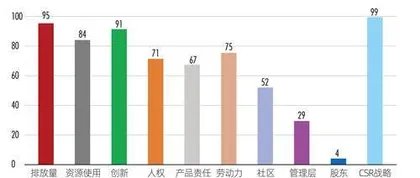

路孚特对小米的评分相对较高,在122家电脑、手机与家用电子产品商中排在第27位,但细分议题的分数较为两极分化,社会责任战略、碳排放管理、创新议题都超过了90分(满分100分),但股东治理只有4分,管理层治理也只有29分(图1)。

图1 :路孚特给予小米的ESG评分结果

恒生指数官网资料显示,小米的ESG评级为A–,其中,人权议题排名相对靠前,劳动实务则排名靠后,在资讯科技行业的70%分位左右,这一议题主要考察劳资关系、员工健康与安全、供应链劳工管理等方面。

虽然每家ESG评级机构的考察重点和风险评价方式不同,但整体来看,小米的ESG评价并未处于领先地位。

那么,小米ESG风险何在?若要提升评级,如何补齐短板呢?

信息安全与隐私保护隐患频现,供应链问题曾影响上市进度

小米的业务涵盖智能手机、智能家居、智能穿戴等多个领域,涉及大量用户数据的收集、存储和处理,例如,其手机使用的人脸识别技术,需要保障安全性和准确性,因此,信息安全与隐私保护是小米的ESG重点风险领域。

MSCI、标普、晨星Sustainalytics在对小米评级时,都提到了这一重点议题,不过,近年来,小米多次因专利纠纷、设备失控等引发争议,暴露其在这一方面存在短板。

2024年3月,雷军在小米SU7发布会上介绍其产品搭载了AI大模型,当他在现场喊出“小爱同学”的激活语音时,观看发布会的用户家里的小米音箱却同时应答,导致服务器崩溃。

这一事件在社交媒体上引发广泛讨论,网友认为,这不仅暴露其服务器负载能力不足,也体现其隐私保护问题⸺用户在不知情下,被激活了设备,并收集了周围的声音信息。

在此之前,米家App在2022年中旬多次出现故障,导致接入设备及语音控制服务异常,涉及灯泡、传感器、网关、路由器、空调等,米家对外表示主要因公网云网络故障。小米集团2023年10月提出“人车家全生态”战略,米家App作为小米智能设备的控制中枢,一旦出现故障,则会导致全屋智能失控,严重影响客户体验。

尽管小米ESG报告中公布其获得了信息安全管理系统认证ISO/IEC27001、公有云个人信息管理系统认证ISO/IEC27018、个人信息管理系统认证ISO/IEC27701等多项认证,但以上ESG风险事件仍会影响其ESG评价。

从MSCI对小米及同行业几家头部公司的评价来看,联想在隐私与数据安全方面处于领先水平,三星、苹果处于平均水平,小米则处在落后水平。

另一事件,则是小米汽车设计稿泄密事件,同样暴露其在数据与隐私保护方面的欠缺。

早在小米汽车面市一年前,有汽车博主就对外发布了其首款车型小米MS11的设计图片,展示了车辆外观零件建模,包括保险杠、装饰件以及小米与北京某模塑公司相关合作细节。

后续小米依据《保密协议》,对涉事合作方处以100万元的经济赔偿,并责成其下游供应商对泄密肇事人进行严肃处理,制定详细整改方案,全面升级保密措施。雷军也在微博上转发处理结果,表示对泄密事件零容忍。

MSCI对数据与隐私保护方面的评价中,有一项即要求供应商制定数据保护政策或遵守公司政策,并通过检查验证其合规性。这一事件也暴露小米在供应商管理方面的欠缺。

供应商问题甚至曾对小米的上市进程造成影响。

2018年,小米赴港IPO时,公众环境研究中心(IPE)和绿色江南公众环境关注中心发布报告《供应链再现更严重污染,小米IPO涉嫌披露违规》,指数家“疑似小米供应商”存在环境违规问题,小米IPO文件中提到的“不面临重大健康、安全或环境风险”与事实不符,且未履行管理供应链的环境及社会风险政策,并将此报告递交港交所。

之后,小米首次披露其供货商存在环境违法记录,在当年6月14日报送的公开发行存托凭证招股说明书中,小米补充了“公司若干现有供货商曾经违反环保规定,上述供货商对公司不存在重大影响”,同时披露其供应链环境及社会风险管理政策。

而在此之前,2014年起,已有多家环保组织质询小米供应链污染问题。

另外,在供应链劳工管理方面,MSCI认为其表现处于行业落后水平。MSCI的方法论中,提到供应链行为准则应覆盖反歧视、健康与安全、加班工资、工作时长、最低工资等与人权、禁止强迫劳动相关的指标,此外,公司应对供应商进行劳工相关的社会问题培训,基于对供应商的劳工管理表现来决定是否续签或增加订单,并对供应商不当行为进行整改,同时对外披露相关不当行为。

从小米供应链准则来看,劳工权益相关内容都有覆盖。从小米2023年ESG报告来看,劳工权益是其在准入和审核供应商阶段的重要指标,不过,这一指标是否会对续签或增加订单起到决定性的作用,报告中并未明确表示。

小米在报告中也未公布是否针对劳工相关社会问题进行供应商培训,未披露供应商是否存在劳工方面相关不当行为,这或是其丢分的部分原因。

此外,据阿尔法工场披露,因未加入责任商业联盟(RBA)等国际认可度较高的责任供应链组织,评价机构无法借助第三方数据,对小米进行评估。

首位女董“卡点”上任,女性员工占比长期低于同行

ESG评级归根结底是考察公司如何降低对环境的影响,评价公司如何对股东、客户、供应商、政府、员工等利益相关者履行责任,是否制定有效的战略目标,以合理的管理架构治理公司,从而规避ESG风险,其中,公司治理体现在生产运营的各个方面。

2023年以来,小米进行了一系列治理层面的变革。

战略上,2023年,小米将“规模与利润并重”定为集团经营策略,并表示此前一直以规模为先,此外,其将通过优化内部管理结构、提高运营效率、优化资源分配,为深入尖端技术研发和发展创新业务蓄力。

组织架构上,2023年1月,小米晋升卢伟冰为集团总裁,晋升王晓雁、屈恒和马骥为集团副总裁。2022年底,小米总裁及合伙人王翔卸任退休,小米完成职业经理人交接。

当年2月,雷军宣布,小米成立集团经营管理委员会和人力资源委员会,主要由公司三大核心业务的全部骨干组成,其中,经管委员会包括雷军、卢伟冰等12位高管,人力资源委员会包括雷军在内的7人。值得注意的是,雷军同时担任两个委员会的主任,这一顶层设计提高了人力资源管理在公司治理体系中的位置,有研究表明,这能让人力资源管理及其决策更贴近公司战略与经营,从而赋能业务。

其变革也体现在ESG报告中。2023年,小米对ESG报告进行全面升级,披露内容几近翻倍。报告显示,小米于当年启动质量变革,业务部门成立了业务质量委员会;建立了产品全生命周期碳中和管理系统、内部员工碳账户体系;2023年合计授予8361名员工3.894亿股的奖励股份。