禁止加班以后

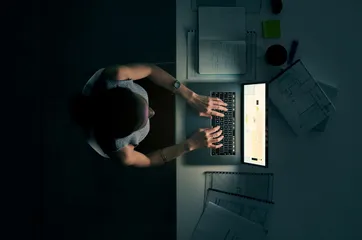

作者: 马冬21:05的深圳科技园,路灯在某科技制造厂区投下菱形光斑。行政主管李明(化名)握着巡楼记录本在各个大楼穿行,透过落地窗可见工位显示器渐次熄灭。

这是他本月内第三次发现工程师张磊(化名)仍在测试数据。“上次说过了,这些可以明早继续。”李明叩着玻璃提醒。张磊保存文件的动作略显迟缓,这个习惯性加班的“90后”突然意识到,公司新规赋予的拒绝权,正在重塑他对勤奋的认知。

2025年初开始,大疆、海尔、美的等企业陆续因为摁下“反内卷”按钮登上了热搜。

可以看到,这几家有强“科技+制造”属性的企业,在遏制加班上都带有强制性—

大疆:员工21点前必须下班,主管和HR会巡楼检查强制清场。海尔:全面落实“双休”、周六不准来公司,要加班须提前一周审批。美的:强制员工在18:20前下班,禁止员工就餐后再返回工位加班。

这场由科技制造企业引领的“反内卷”“去996”行动,正在重构中国制造业的生产思路。而这些企业的共同选择绝非偶然:2023年财报显示,3家企业智能制造覆盖率超过75%。当产品迭代速度从24个月压缩到8个月,劳动时长早已不是竞争力的核心关键。

但企业变革阶段的阵痛同样真实。

“突然要求到点强制下班时,我们部门主任在晨会上红了眼眶。”某工厂事业部工程师坦言。那个周末,她放下了电脑里堆叠的改进方案,第一次完整经过了黄昏时分的大竹林金海湾公园,“夕阳把江面染成香槟色,已经很久没见过这么治愈的画面了”。

禁止加班仅仅与“劳动时长”有关吗?禁止加班是口号还是趋势?禁止加班的背后到底隐藏着哪些不为人道的关键信息?

感觉身体被掏空

“吃得比猪少,干得比牛多,睡得比狗晚,起得比鸡早”,各类社交平台上,职场人如此调侃自己。2016年夏天,上海彩虹室内合唱团为广大的加班人,献上了一首《感觉身体被掏空》。

曾几何时,“996”不仅是一组数字,而是一种深植于科技和创业领域的工作文化,代表着从早上9点工作到晚上9点,一周6天的劳动强度。

这种加班文化被一些人誉为成功和奉献的象征。然而,其背后隐藏的健康风险、个人牺牲和社会争议却日益成为公众讨论的焦点。

那么,“996”工作制真的是通往成功的唯一路径吗?或许,它揭示了一个更深层次的问题,需要我们共同反思和寻找解决之道。

很长一段时间,“996模式”已成为许多年轻人的生活写照。每天周而复始,像是被绑在时间的跑轮上,不停奔跑。各行各业的工作者们用时间浇灌着希望,期待着硕果累累的那一天。然而,这样的奋斗并非没有代价。

长时间的工作使得身体疲惫不堪,社交和家庭生活几乎被边缘化。在高强度的工作压力下,不少人开始质疑:“拼了命地扑在工作上,真的值得吗?”矛盾和冲突在心中激烈碰撞,让人难以抉择。

正当人们陷入对“沉浸式加班”的深刻反思时,一个更加迫切的问题浮现:极限工作模式之下,到底牺牲了什么?健康?家庭?还是生活的真正乐趣?

在过去“996”的工作文化中,“加班”已成为许多人生活中不可或缺的一部分。不管是否愿意加班,不同职场人有着不同的原因。

一项调查显示, 91.6%的职场人或多或少需要加班,近6成职场人平均每天加班超过1小时,“计算机/互联网/通信/电子行业”加班时长远高于其他行业均值。值得注意的是,40.5%的职场人加班后得不到任何形式的补偿。

病态加班已成为当下不可回避的职场常态。62.9%的受访职场人表示需要偶尔加班(1—2天/周),28.7%表示需要经常加班(3—5天/周),仅有8.4%完全不需要加班。近6成受访职场人平均每天加班超过1小时。其中,35.1%平均每日加班时长在1—2小时,13.6%平均每日加班时长在2—3小时,另有7.2%平均每日加班时长已超过3小时。

更有甚者,过着“007”的生活,0 点到 0 点,一周 7 天无休,全天候待命,将加班的强度推到了极致。在那些灯火通明的写字楼里,深夜依然有无数员工在电脑前忙碌,键盘敲击声和打印机的运作声交织成加班的“夜曲”。

以互联网行业为例,项目上线前的冲刺阶段,员工们常常连续数周无休,熬夜通宵也是家常便饭;销售人员为了业绩,四处奔波,常常在下班后还在与客户沟通;工厂工人为了完成订单,日夜轮班,工作时长远超法定时间。这种加班文化,逐渐被视为一种 “奋斗” 的象征,一种职场成功的必经之路 ,许多企业甚至将加班时长与员工的绩效、晋升挂钩,让员工们陷入了不得不加班的困境。

一味地卷时间,掏空的只能是生命。

前些年,大厂业务快速扩容,企业团队大干快上,员工期待有朝一日实现财务自由。但现在,加班文化受到了更加严肃的审视,无论是作为一个短语,还是作为一种长期存在的普遍社会现象,“加班文化”都变得越来越荒诞。

“不得违法延长劳动者工作时间”的要求更是得到了社会的热烈点赞。至此,“加班文化”作为一种违法、负面的机制和价值观,到了该严肃讨论的时候了。

5笔经济账

加班到最后,谁也没有想到它成了制约企业发展的“慢性毒药”。

当下,企业反对内卷的原因多样,既有来自政策监管、行业发展的影响,也有企业自身发展的考量。但根本的原因在于很多企业已经拿到了或者说看清了关于“加班”这件事的5笔账。

效率账:加班越长,效率不一定越高。

浙江义乌某服装厂曾做过实验:把每天10小时工作制改为8小时,第一个月产量不降反升。厂长发现,工人们不再需要靠“磨洋工”填满工时,集中精力完成核心任务反而更高效。更直观的数据来自制造业。比如,2023年德国工人年均工时比其他部分国家少100小时左右,但人均产值达到部分国家的6.8倍。经济学中有一个基本的边际效益定律,当工作到一定的时间,一定会伴随边际效益骤减。过度时长的疲劳作业会导致次品率上升、设备损耗加快。东莞某电子厂也测算过,加班加点赶工时,产品返修成本大幅增加,抵掉了加班产生的“虚假产值”。

人才账:越优秀的人越会逃离压榨。

深圳一家互联网公司的离职报告显示,2023年核心员工流失造成的项目重启成本高达上千万元,其中超过半数的离职者将无效加班列为首要原因。其人力总监算过细账:培养一个中级工程师需要18个月,但过劳导致平均在职时间只有11个月,相当于每年白扔几十万元培养费。

劳动力市场正在被重塑。某招聘平台数据显示,2024年愿意降薪10%加入“不加班企业”的求职者同比增加62%。这群人往往是经验丰富的技术骨干,他们的离开直接削弱企业竞争力。北京某AI公司取消“996”后,老员工回流率达31%,省下了上千万招聘费用。

消费账:疲惫的员工花不动钱。

21:00点的产业园灯火通明,但楼下的便利店营业额同比下降了很多—这是重庆某区域的真实场景。经济学家曾测算,如果每个上班族每天少加2小时班,全国每年能多出万亿级别的消费,相当于多出个别省份的全年GDP。

更严重的是恶性循环。外卖骑手李明(化名)的故事很有代表性:他白天在重庆工厂上班,加班后,深夜兼职送外卖,结果每月跌打损伤、慢性病医药费支出比餐费还高。“看病花钱就不敢消费,越穷越要加班”的怪圈,正在压制打工人的消费活力。

创新账:疲惫的头脑想不出好点子。

脑科学专家解释,大脑在疲劳状态下,前额叶皮层活跃度持续下降,这正是产生创意的关键区域。某手机厂商取消“熬夜赶工”制度后,产品故障率从千分之五降到千分之一。研发主管坦言:“过去工程师凌晨调代码,改完A问题又制造B问题。现在每天强制18点下班,问题发现率提高得很明显。”

长远账:透支的生命付不起未来账单

曾经,山西某煤矿集团曾引以为傲的“24小时轮班制”,如今正吞下苦果:45岁以上员工慢性病患病率达68%,企业每年医疗支出暴涨几百万元。这种人力透支在知识行业更隐蔽但更危险,比如,某互联网公司30岁员工猝死事件,直接导致其社会评价直线下降。

算好这5笔账,对于企业的当下以及未来,有着十分重要的意义。种种案例都在证明:告别无效加班不仅是“福利”,更是关乎存亡的商业抉择。

禁止加班、反对内卷的紧迫性,本质上是要把企业拉回健康发展的正轨。毕竟,当机器都需要定期保养时,血肉之躯的人怎能被当作永动机?这场变革,早一天推行,就能少付一笔沉重的代价。

如今,强制下班被视为对996这样的加班文化的反思,更是对“加班等于敬业”等不健康职场价值观的重新审视。需要指出的是,到点赶人下班只是职场反内卷的第一步,构建和谐的劳动关系还要进一步完善健康的职场文化,才能让员工心安理得、理直气壮下班。

当“准点下班”成为企业核心竞争力

2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》公布。这一重磅文件涵盖了全方位扩大国内需求的方方面面,其中“保障休息休假权益”更是给打工人的一剂“强心针”。

《方案》强调,地方党委组织部门、人力资源社会保障部门加强对各单位休息休假制度执行情况的常态化监督,并将带薪年休假落实情况作为重点监督内容。依法保障劳动者休息休假权益,不得违法延长劳动者工作时间。

在“反内卷”的浪潮中,“强制下班”人人叫好。事实上,从2024年下半年起,中央、部委层面已多次部署“反内卷”工作,要求综合整治“内卷式”恶性竞争,规范地方政府和企业行为。

从现象看,大厂们的做法也颇具创新性与决心。无论是从历史经验还是现实考量,职场文化的改变都需要标杆企业引领。如同网友们吐槽的“大厂加班,小厂就容易全年无休”“大企业无效讲企业文化课,小企业就会有样学样”。

单纯依靠延长工作时间来增加产出,这种低效竞争模式当下已经不再适用。企业要学会通过组织模式、管理方式和生产流程上的合理调整,释放创新活力,提升内部效益。尤其是在人工智能等技术的快速发展之下,如何最大程度吸引人才、发挥人才潜力,是企业必须回答和解决的问题。

2024年11月,欧盟理事会通过了《欧盟市场禁止强迫劳动产品条例》,宣布自2027年12月14日起,任何涉及“强迫劳动”的产品将被禁止进入欧盟市场。2025年刚一开年,各大国际性贸易企业密集喊出禁止加班的口号,这中间有巧合,也肯定存在某种联系。

与国际接轨,就必须遵守国际性的规则。企业间竞争,也要升级换代。需要看清的是,让员工休息好,是一件双赢,甚至多赢的事。

过去多数企业的管理误区,在于把“物理性工作时间”等同于“有效价值产出”。“996”工作制下,员工真实有效产出可能不足正常工时的70%—长时间工作引发注意力涣散、操作失误率上升,导致的返工成本、设备损耗、医疗支出等隐性损耗,往往超出加班产生的表面收益。

今年全国两会期间,全国政协常委、经济学专家张连起指出,行业“内卷”的核心问题是低效率重复竞争,根源在于创新不足,产品与服务同质化,陷入“越卷越贫、越卷越弱”的恶性循环,形成“红海内耗”局面。打工人的“内卷”同样如此,唯有将“卷工时”转化为“卷创新”,才能跳出低水平竞争陷阱,游向“创新蓝海”。

当员工能在家看孩子写作业时想出产品改进方案、在健身房跑步时理顺技术难点,这种“高质量创新”才是企业最该投资的竞争力。

要知道,员工反对的从来不是努力奋斗,而是无效内耗。当企业不再依赖“人海战术”和“加班内卷”争夺市场,转而以创新成果构筑核心竞争力,这才是高质量发展的核心动能,无疑也更符合经济转型升级的方向。

禁止加班的深意,在于改写企业的发展公式—把“人力×时长=产出”的旧算法,升级成“智力×效能=价值”的新逻辑。这就像从马车换汽车的过程,虽然前期要改习惯学驾驶,但一旦上路,速度和舒适度都不是一个量级。而那些率先完成升级的企业,已经在高质量发展的新赛道上抢到了先机。

可以看到,按时下班后,灯火里跳动的,是终于拥有完整夜晚的工程师的灵感,是年轻父母陪孩子拼积木的笑声,是无数个体重获生活主权的证明。而所有这些微观幸福的集合,终将汇成中国企业转型升级,实现高质量发展最坚实的底座。