“云中课堂”教学改革与实践

作者: 程庆华 廖建飞 杨忠明 何磊

摘要:根据“云中高职”与“云中广科”的顶层设计,广东科学技术职业学院在5年“双高”建设期内,通过建设一个三级计算资源池的混合云底座、多个平台及N 个智慧云教室,架构起一个“泛在化”教学实训云。配套开发项目化课程资源和数字云教材,实施“教、学、做、考、评”一体化的“云中课堂”,解决线上教学互动难、教学与实训分离、实训资源利用率低等问题,推动“混合式、项目化、协作式”教学方法,深化“三教”改革。

关键词:云计算;云中课堂;混合云;泛在教学

中图分类号:G424 文献标识码:A

文章编号:1009-3044(2025)06-0143-04 开放科学(资源服务)标识码(OSID):

0 引言

2020年4月,广东科学技术职业学院(以下简称广科院)与华为技术有限公司(以下简称华为)签订战略合作协议。秉承“开放、共创、共享”的理念,提出了“云中高职”的发展理念,以“打造数字化产教融合新平台,探索智慧化高职教育新形态”为愿景,开展高职数字化转型的研究和探索[1]。为落实“云中广科”愿景,广科院制定了智慧校园顶层设计和“云中广科”“1+3+N”(1个底座——混合云平台+数据平台,3个引擎——项目实训实战引擎、个性化培养引擎、数字化校园运营引擎,N 个智慧应用)的总体架构[2]。

广科院联合华为、中软国际、职教云、超星、三盟等5家企业,共同研发“云中智慧教学环境”创新解决方案。该方案基于校本数据中心,实现了学校网络教学平台、实训系统及信息管理系统的功能对接和数据共享;基于WeLink平台,实现了教学实训的“随时接入,随地融入”。通过“云中学考”(在云中开展教学活动和考核评价),推动课堂革命,实现“资源云中来、数据云中去、教学云中用”的“云中课堂”教学目标。目前,已基于“软件技术专业高水平专业群智慧实训基地”打造样板间,完成了专业群57间课室和实训室的“云中教学环境”升级改造,并深入应用智慧“云中课堂”改进教材和教法,深化“三教改革”。本文主要介绍广科院基于“云中智慧教学环境”开展“云中课堂”教学所解决的问题、目标及实践做法。

1 拟解决的问题

随着信息技术的发展,教育者逐渐意识到,00后“网络原住民”更青睐互联网环境,他们乐于应用虚拟社区、元宇宙、VR等技术手段进行学习和交互。“权宜之计”与“辅助手段”的线上教学已迅速成为教学改革的热点,线上线下深度融合的混合教学模式将成为常态。原因在于学生更倾向于自主安排学习进度和学习任务,在学习科目和实践上提供更大的灵活性[3]。因此,广科院积极推进微课、慕课、直播课堂等线上教学,以主动适应互联网“黏性玩家”。但当前“线上+线下”的教学仍处于起步阶段,一系列技术及理念问题亟待解决,其中主要的问题包括:

1.1 线上缺乏课堂互动

在教学中,互动至关重要。教学不仅是单向的知识传递,更应转变为多边的互动交流。现代教学认为,多边交流能够最大限度地发挥相互作用的潜能,调动学生参与教学的积极性,增强学生对知识的理解和记忆,同时增进师生之间的信任。在线上线下混合式教学中,课堂参与者包括教室内、教室外以及线上的师生,互动形式涵盖横向的师-师(校内专任教师与企业兼职教师)互动、生-生互动,以及纵向的师-生互动。然而,在实际教学中,常观察到教师在线上声情并茂授课,学生却表现得置若罔闻。

1.2 线上教学与实训分离

职业教育强调“教学做一体化”。线上教学能够解决“教”,但很难实现线上同步“做”。学生的实训操作仍需要在特定的实训室完成,“教学做”一体化成为线上教学面临的重大挑战。

1.3 线下教学受限

线下教学依然存在时间和空间的限制。实训室只允许固定人员在固定时间和固定地点进行实训教学,无法让学生实现“处处可学,时时可做”。同时,一个教学场所需服务于多个班级,因此,当新的班级进入上课时,往往需要将上一班的实训教学环境还原至初始状态,导致实训教学缺乏持续性。这种“多班一课室,多人一电脑”的现象在高校中非常普遍。

1.4 线下实训资源利用率低

高校实验室中大量设备为电脑和服务器。为了紧跟信息技术的快速发展,这些设备通常每隔3至6年便需换代更新,造成实训资源的极大浪费。

2“云中课堂”建设目标和思路

线上教学具有时间和空间上的灵活性,线下教学则具有较好的交互性和实效性。“云中课堂”的目标是充分发挥线上与线下的优势,在云端建立一个泛在化(anyone、anywhere、anytime)的“教、学、做、考、评”一体化“云中课堂”。

2.1 从技术上,构建泛在化教学环境

“云中课堂”通过以下技术手段构建泛在化教学环境:建立校园混合云底座,为“云中课堂”提供海量、稳定的计算资源;建设智慧教学管理云平台,开发云教材,建设项目化课程资源,辅助线上教学;建设云实训室,提供在线实训和实战教学环境;建设智慧云教室,打通课室内与室外、线上与线下的交流互动。通过上述措施,实现多区域、多参与方、多用户角色“随时参与、随地融入”的教学实训环境。

2.2 从理念上,创新教学实训模式

“云中课堂”要求教师转变观念,基于互联网思维,以学生为中心重新设计教学计划。依托“云中课堂”,打破“时空”限制,深化“三教”改革,探索“混合式、项目式、协作式”教学法改革:

① 混合式:根据“云中智慧教学环境”,调整教学策略、方法和手段,以学生为中心、教师为主导,协同线上与线下、校内与校外、课内与课外,做好课前、课中、课后三阶段的教学设计,改革传统教学模式。

② 项目式:根据“云中智慧实训环境”,重新定义项目化教学,充分利用云中项目教学资源库和云中企业项目资源库,结合云中在线实训平台和项目教学管理系统,重新设计课程项目实训和项目实战的标准、要求、流程及小组协作关系。

③ 协作式:通过“云中课堂”打破传统教学的“时空”限制,更多采用项目组协作、多教师同堂协作、异地学生互动协作,以及生产一线与课堂教学协作等多种形式开展教学与实训。

2.3 从效益上,提高资源利用率

“云中课堂”通过混合云向上层应用屏蔽底层基础架构,利用云计算的弹性、扩展性和可回收性,实现高效利用学校计算资源,做到节约环保,避免浪费;充分利用云计算的规模优势,降低建设成本;依托云资源的可持续性和可重复性,让学生摆脱传统实验室的时空限制,随时随地使用实验和实训资源。

3“云中课堂”建设实践

3.1 建设混合“云底座”

根据“云中广科”总体蓝图,打造“全校一朵云”的总体架构,规划建设一个“云-边-端”(混合云、边缘云、智慧终端)三层架构的校园混合云。混合云以学校信息中心私有云为基础,上层连接华为公有云,将信息中心私有云纳入华为公有云,形成华为混合云;二级学院的私有云平台作为边缘云,统一接入校园混合云;智慧校园中的智慧终端(如智慧教室、智慧实训室、智能监控、智能设备等)接入边缘云节点。通过云-边-端三层架构,将二级学院私有云、信息中心私有云和华为公有云连接成“云中广科”的云底座。“云中课堂”的核心是校企合作开发的“智慧实训实战云平台”,混合云底座向“实训实战云平台”提供三级计算资源。

① 一级计算资源:一级计算资源是信息中心私有云,由专属计算服务器构建资源池,具有高性能和高可靠性。该资源池向“智慧实训实战云平台”提供主要算力,平台优先调取一级计算资源。

② 二级计算资源:二级计算资源是边缘云,分布在各二级学院,通过校园光纤网络并入云底座。边缘云在满足二级学院自身计算需求的基础上,向“智慧实训实战云平台”提供富余计算资源,成为“云中课堂”计算资源的有益补充。

③ 三级计算资源:三级计算资源是华为公有云计算资源。由于一级计算资源是固定的,二级计算资源供给不稳定,而公有云资源具有海量、弹性等特点。“云中课堂”应用公有云计算资源应对教学实训高峰期对计算资源的弹性需求,以保障“云中课堂”的高效、稳定运行。

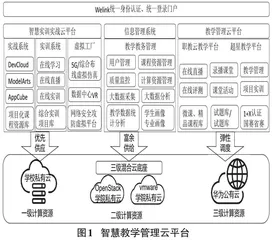

“云中课堂”将专业教学实训所需的计算、存储、网络、软件、数据等资源迁移部署至“云端”,并应用华为公有云作为平台数据灾备,实现教学实训计算资源的海量供应、弹性获取和自动运维,为教学实训、校园管理和师生服务提供“无所不在”的云资源。混合云逻辑拓扑如图1所示。

3.2 打造智慧教学管理“云平台”

在混合云之上,广科院打造了智慧教学管理云平台。该平台由教学管理云平台、智慧实训实战云平台和教务教学信息管理平台组成(如图1所示)。

① 教学管理云平台。广科院积极引入“超星”和“职教云”两个网络教学云平台,用于线上教学管理,充分利用其直播教学、微课教学、资源共享、智能测评和交流互动等功能。

② 智慧实训实战云平台。为实现云中实训,广科院与中软国际合作研发了智慧实训实战云平台。该平台实现了三大功能模块。

在线项目开发管理的实战系统:基于软件技术专业群,应用华为PaaS(DevCloud、AppCube、ModelArts)平台,实现项目实战的多人协作、开发、测试、运维、部署和管理一体化。

在线教学实训系统:支持在线课堂、在线直播、在线学习、在线作业、在线考试、在线实验和在线实训等功能。

虚拟工厂:学校建立了虚拟工厂,目前拥有5G虚拟仿真、综合布线虚拟仿真、5G基站VR、数据中心VR 和网络安全攻防虚拟仿真平台。

③ 教务教学信息管理平台。广科院自主开发了教务教学信息管理平台,应用华为WeLink技术,实现三大平台的统一数据规范、统一数据接口和统一身份认证。三大平台实现数据共享与智能管理,教务教学信息管理平台通过大数据技术全方位采集实训过程数据,利用智慧化手段捕捉和分析学生实训过程,掌握学生实训进度、遇到的问题及学习投入情况,构建学生画像和专业画像,从而实现智慧教学。

“云中课堂”由校企合作建设,按照“架构先进、共享开放、研发引领”的标准,集资源管理、自主学习、在线教学、在线实训、教学互动和教学评价于一体,实现资源推送智能化、交流互动立体化、评价反馈即时化和大数据精准评价。“云中课堂”通过广泛应用于线上线下混合教学,促进自主、泛在、个性化学习,同时推动“云中实训”的深入开展。

3.3 升级智慧“云教室”

教室是线下教学活动的主要场所,优良的教学环境是提高人才培养质量和教学效果的关键。传统多媒体教室已无法满足“云中广科”“智慧校园”的需求,广科院在数字化转型中迈出了重要一步,创新建设智慧云教室,其架构如图2所示。

“智慧云教室”配置了教学智慧大屏和学生互动智慧屏,分别用于现场教学和学生互动交流学习;打造教室的“智慧大脑”——微云,即智能边缘计算节点,连接教室内各方位智能摄像头,完成多角度视频录像和现场录音。微云集音视频采集、录制、推流、转码、存储和分析于一体;同时配置物联网设备,实现教室设备的智能化管理,例如人脸识别考勤、课堂行为监控,以及温度、湿度、明暗度的自动调节等功能。

智慧云教室的最大特色是应用华为WeLink技术,实现“随时参与,随地融入”的便捷接入,打通智慧云教室与线上三大平台(超星教学平台、职教云教学平台、智慧实训实战云平台)以及异地设备的无缝连接,支持数据共享和系统互联。

智慧云教室提供了一种全空间、全方位的教学场景,成功实现了线上与线下相结合、室内与室外相同步的教学模式。通过智慧云教室,企业教师、校本教师和外校教师可以同堂授课,校本学生与校外学生能够同堂交流学习,真正实现了泛在化教学。

3.4 建设项目化课程资源

数字化课程资源建设是学校信息化的基础,也是实现数字化教学的关键。广科院较早启动了“项目导向、任务驱动”的课程体系建设,制定了IT类专业项目化教学系列标准7套,包括《项目化课程体系开发指南》《项目化教学资源标准》《项目化教材开发指南》等7 个标准文件,并出版了《项目化教学》专著。通过应用这些标准,指导教师团队选取企业生产项目和教师科研创新项目,从岗位需求出发,对原有课程内容进行筛选和序化,以项目为载体重构教学内容,构建“大一基础课情景项目→大二专业核心课案例项目→ 大三综合实践课真实项目”贯穿的模块化课程体系,形成“基础实践能力→ 岗位核心能力→ 项目开发能力”逐层递进的职业能力培养模式。