浅析基于技能大赛的工业机器人编程与操作课程教学改革

作者: 鄢熔熔

[摘 要] 在技能大赛背景下,对接工业机器人技能大赛考核标准,结合岗位能力需求和职业素养要求,探究“赛育岗”融通的育人模式,对工业机器人编程与操作课程的教学内容、教学资源、教学模式、考核评价、师资队伍等方面进行改革,以期培养学生更高层次的技术技能水平,开创“以赛促教、以赛促学”的新局面。

[关 键 词] 技能大赛;工业机器人编程与操作课程;赛课融通;教学改革;以赛促学

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)09-0101-04

一、引言

2021年,教育部等三十五部门印发的《全国职业院校技能大赛章程》指出,全国职业院校技能大赛是提升技术技能人才培养质量、检验教学成果、引领教育教学改革的重要抓手,是职业院校教育教学活动的一种重要形式和有效延伸,重点考查选手的职业素养、实践动手能力、规范操作程度、精细工作质量、创新创意水平、应变能力、工作组织能力和团队合作精神;要深化“三教”改革、“岗课赛证”综合育人,将竞赛内容转化为教学资源,推动大赛成果在专业教学领域的推广和应用[1]。

自2015年全国工业机器人技术应用赛项开办以来,赛项覆盖面逐年扩大,影响力稳步提升,已形成包括校、市、省以及国家等各层级完善的赛事结构,且随着对工业机器人技术在智能制造行业的应用愈发广泛,装备制造类的各级多类赛项中均需熟练掌握工业机器人的相关知识与操作技能。同时,目前已开展的融入工业机器人相关技术的技能大赛,其技术技能要求、环境要求、装备选用等严格遵守行业企业岗位标准,紧扣职业技能发展前沿和实际工业现场,机器人不再是孤立的个体,而是与PLC、传感器、视觉等外围设备相互协同,以实现工业生产的多元技术融合,旨在检验选手在PLC、工业机器人、虚拟软件、视觉技术等方面的综合应用能力。因此,如果在工业机器人编程与操作课程中仅仅教会学生操作工业机器人,已远远无法满足行业企业的用人需求及大赛的技能要求,急需将大赛的内容、标准、评价模式等融入课程教学改革,以期更好地达成课程教学目标,将大赛资源转化为丰富的课程教学资源[2],以技能训练及大赛比武的过程案例、视频反哺教学,进而提升学生的技能水平和对岗位的适应能力。

二、工业机器人编程与操作课程教学存在的问题

通过文献检索“技能大赛资源成果转化”“教学应用研究”等关键词发现,从2015年左右开始已有大量学者在做技能大赛成果转化与教学应用方面的研究,如技能竞赛成果向成果转化、职业技能竞赛成果与常规教学融合、技能竞赛在专业实训教学中的应用研究等[3],虽已有学者应用技能竞赛成果致力于专业教学和课程改革并取得了一定的成效,但针对工业机器人编程与操作课程和技能大赛成果转化的教学应用研究较少。

目前,工业机器人编程与操作课程主要围绕工业机器人本体,以传统的学科体系模式开展课程教学,以单一的知识体系传授工业机器人相关知识和技能,学生学习后往往倾向于掌握工业机器人本体的基本结构、运动原理、坐标系及基本编程指令。这种单一围绕本体的教学存在一定的局限性,它较少涉及工业机器人在实际生产场景中与其他设备和系统的协同工作,这导致学生难以真正理解工业机器人在复杂生产环境中的综合应用,也难以有效运用所学知识去解决实际工程问题。且工业机器人相关技能大赛趋于成熟,已举办多届比赛,但在全国职业技能大赛、上海市“星光计划”技能大赛等平台上还未发现已建好的有关工业机器人技术应用技能大赛成果转化的教学资源。教师在课堂教学或大赛指导过程中,往往会因为资源欠缺而重复讲解,不仅降低了课堂效率,而且影响了学生的学习和技能训练成效,学生掌握的技能与大赛和企业岗位需求存在较大差距。通过将大赛资源转化应用于该课程教学能更有针对性地提升学生工业机器人技能水平和岗位适应性,弥补技能大赛成果资源转化应用于专业课程教学的不足[4]。

三、基于技能大赛的工业机器人编程与操作课程教学改革策略——以工业机器人技术应用项目为例

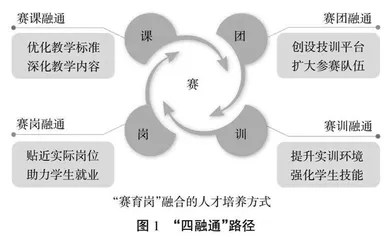

(一)以“四融通”为实施路径,探索“赛育岗”融通的人才培养方式

以赛课、赛团、赛训、赛岗“四融通”为路径(如图1所示),组合技能大赛要素,打通“赛”→“育”→“岗”的人才培养通道,通过赛课融通优化课程教学内容,实现技能大赛标准与课程教学相互渗透;通过赛团融通创设技训平台,扩大参赛学生范围,实现技能大赛项目内容与学生社团活动内容深度融合;通过赛训融通强化学生综合技能、提升实训室内涵建设,实现技能大赛任务与技能训练项目相结合,企业行业文化、竞赛环境、技术规范等与实训室内涵建设相贴合;通过赛岗融通提炼技能大赛涉及的企业岗位技能、职业素养等融入课堂教学,加深学生对岗位的认知,助力学生就业和发展。

(二)梳理提炼大赛、企业岗位标准,优化完善教学内容

依据全国职业院校技能大赛、上海市星光计划技能大赛“工业机器人技术应用”项目的竞赛要求与企业岗位实际需求,深入研究现有教学同技能大赛与岗位技能存在的差距,对标技能大赛试题、大赛技术技能要点、行业技术规范及职业素养要求进行分析,形成典型工作任务,将大赛考核内容、评价标准、企业岗位操作规范等有效融入课程教学和任务评价中[5],优化现有《工业机器人编程与操作课程标准》(见表1)、授课计划、教案等教学文件,确保课程教学贴合企业岗位职业能力考核及工匠精神要求。如关于扎带的使用和评价,以往只要求学生会选择扎带以及会运用工具完成扎带剩余部分的切割即可。然而,技能大赛对扎带的捆扎和切割有了更高的精度要求,具体为扎带之间的距离需间距在45~55毫米,切割后剩余长度要小于等于2毫米。将这一精度要求提炼出来并融入课堂教学评价中,不但能够让学生清楚地了解大赛中扎带捆扎的规范和标准要求,还能使学生在日常训练中对标大赛标准,以高精度标准强化自身技能,从而减少在大赛集训时再次开展此类基础内容的训练。把大赛内容与行业标准有机融入课程教学中,实现赛课、赛岗相互融通[6],加入机器人与其他设备和系统的协同工作、在复杂生产环境中的综合应用等内容,深入改革课程教学内容,提高课堂教学质量。

(三)大赛资源融入教学,丰富课堂教学资源

通过资源收集、分析归纳、资源整合三阶段(见图2)将工业机器人技术应用历届大赛积累沉淀的赛项资源、设备使用、技训模式、竞赛试题以及参赛过程中队员所表现出来的工匠精神等进行整体梳理、系统遴选,深度提炼、整合形成工业机器人编程与操作教学资源库[7]。以教学资源为依托,将技能训练和大赛比武过程案例、视频反哺教学,实现技能大赛与课程教学的有机融合和辐射引领。将竞赛情境、环境要求融入课程项目,将竞赛内容、评价考核标准、技术技能要求和人文职业素养融入课程教学中[8],丰富课堂教学资源、完善课程教学内容、优化课程评价方式,让学生在锤炼实操能力的同时逐步提升工业机器人的操作和综合应用能力,掌握符合行业企业需要的技能和核心职业素养,增强学生岗位适应性和就业竞争力。如将大赛中有关机器人安全操作、防护用具规范使用的要求融入任务实施的每个环节中,使学生依照大赛的操作标准严格要求自身,强化其安全操作意识的同时也提升了规范操作素养。

(四)搭建社团技训平台,辅助教学提升技能

由于工业机器人课程教学课时相对有限,学生往往难以在规定时间内充分掌握并达到技能大赛所要求的知识与技能水平,可通过精心搭建社团技训平台,大力开展多元教学模式,充分发挥多方面的积极作用[9]。其一,它可以极大地吸引更多对工业机器人领域充满热忱的学生参与,从而有效扩大参训队伍,为大赛储备更丰富的人选。其二,该平台为学生提供了一个优质的技能实训场所,方便学生在课后进行自主研讨学习与深入的技能训练。依托这一平台,学生能充分发挥主观能动性,自主探究学习PLC编程、工业机器人操作、机电设备装调、视觉检测等关键技术。在这个过程中,学生可以深入研究、互相探讨,稳步提升工业机器人操作素养和系统联调能力,实现赛团、赛训相互融通,为后期指导教师选拔学生参加技能大赛奠定坚实的基础。

(五)开设师资内化培训,构建“赛教研一体”教师队伍

以工业机器人技术应用技能大赛所采用的设备为训练装置,积极开展师资内化培训活动,切实提高教师技能水平,增强教师对行业企业创新技术的认知程度。以金山工匠——“王凡智能制造教育工匠工作室”为依托,组建一支6人教研训小组,专注于工业机器人相关赛项的研究,将以赛促教作为核心目标。组织小组教师积极参与各类工业机器人竞赛,通过亲身体验,深入了解赛项的技术要求和发展趋势,同时,指导学生参与比赛,将在过程中学到的知识、看到的现象以及获得的经验进行归纳整理,并融入课程教学和大赛指导中。通过不断强化自身项目化教学能力、技术应用能力及科技研发能力,建设“掌握技能竞赛和工业机器人发展最新趋势”[10]的“赛教研一体”教师队伍。

四、结论

在当今智能制造蓬勃发展之际,工业机器人编程与操作课程教学改革迫在眉睫。本文通过深入剖析技能大赛与课程教学的紧密关联,明晰了现存困境与突破方向,从对大赛意义及工业机器人赛况的阐述到直面课程围绕本体教学、协同应用缺失、资源匮乏等问题,再到针对性提出“四融通”等改革策略,这不仅是顺应职业教育发展潮流之举,更是为培育契合行业需求人才筑牢根基。

展望未来,以技能大赛为指引的课程改革,有望打破传统教学藩篱,让学生在“赛育岗融通”模式下茁壮成长。凭借优化的教学内容、丰富的大赛资源、活跃的社团技训平台,全面提升实践与创新能力,使学生能凭借精湛技艺驰骋于智能制造舞台,为产业升级注入源源不断的活力。

参考文献:

[1] 教育部等三十五部门关于印发《全国职业院校技能大赛章程》的通知[J].中华人民共和国教育部公报,2022(Z1):15-22.

[2] 范存波.职业技能竞赛成果与教学成果的转化[J].职业,2017(27):40.

[3] 莘海亮,吴好叶,曹娟,等.技能大赛视角下《动物营养与饲料》课程的教学与改革探索[J].贵州畜牧兽医,2024,48(6):35-38.

[4] 陈浩.“岗课赛证+思政融通”融合育人视域下工业机器人技术专业人才培养模式研究:以吉林交通职业技术学院为例[J].中国机械,2024(22):141-144.

[5] 马东霄,王学东,马晓琨.职业本科教育“岗课赛证”综合育人的理论框架与实施路径[J].职业教育,2024,23(36):43-48.

[6] 黄春燕.基于OBE理念的“岗课赛证”四位一体人才培养模式探索:以高职财务管理专业为例[J].广西教育,2024(6):126-130.

[7] 蒋玲,徐琬婷,陈慧蓉.技能竞赛资源成果转化与应用研究[J].现代职业教育,2020(50):20-21.

[8] 郑伟.职业技能大赛成果转化教学资源的探究:以新能源汽车检测与维修专业为例[J].时代汽车,2024(5):79-81.

[9] 鲍毅,周忠强.“比、化、融、评”的“岗课赛证”融通人才培养实践探索:以物联网应用技术专业人才培养为例[J].现代职业教育,2025(2):57-60.

[10] 康永泽.基于技能大赛的工业机器人技术专业教学改革研究[J].内燃机与配件,2019(18):277-278.

编辑 郑晓燕