税法课程教学改革探索

作者: 蔡兰 周莉莉 许为宾

[摘 要] 从分析税法课程特点和教学痛点入手,以三维教育目标为指导,重点解决课程、学生、教师三个维度的痛点问题。将专业教学内容化繁为简,结合学情分层分目标制定个性化学习方案,充分挖掘税收法律法规背后的人文关怀、价值传递与税制优化定位;以 “对分课堂” 为基石,创建 “以学生为主导” 的教学模式;以“四阶段案例教学法”为依托,实现以学生为中心的沉浸式学习;借助 “科技赋能” 教学手段,多方位提升税法课程教学质量及效果,最终实现培养高素质应用型人才的目标。

[关 键 词] 税法;知识分层;对分课堂;四阶段案例教学;多元评价体系

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)09-0105-04

税法是高等院校工商管理大类的一门重要课程,通常为会计学、财务管理专业的本科核心专业课程。随着综合性财经人才的需求变化以及新文科建设和教育信息化的逐步推进,传统教学模式已无法满足社会新的需求,需要结合国内技术、经济环境分析对税法课程进行改革,坚持以学生为中心的教育理念,结合教育部“两性一度”的课程标准,实现“立德树人成效”的根本目标,整体提升税法课程教学质量及效果。

一、税法课程特点及教学痛点

(一)课程特点

1.课程具有较强的复杂性和关联性

税法课程教学内容繁多细碎,涉及税收程序法、税收实体法、国际税收、税收征管等诸多内容,税法教学体系涉及会计、财务管理、经济法等相关内容,是会计、税法和法律多学科交叉和重合的一门综合性课程。在实务中,一项经济业务可能涉及流转税类、所得税类、财产税类等多税类,具有多内容、多学科、多税种相互关联的复杂性。

2.课程具有较强的实务性

税法课程具有较强的理论性,但更注重实务性,税法的实务教学目标贯穿于教学的全过程。在日常教学中,在完成税款计算的基础之上,还应引导学生了解纳税申报、税务筹划等常见的实务问题。

3.课程具有较强的时效性

近年来,18个税种中有13个完成立法,逐步落实税收法定原则。2016—2024年,作为调节经济最重要手段之一的税收制度发生了重大变化,而部分教材内容滞后,需要教师随时关注税收法律法规的最新变化,不断更新教学内容,保证教学内容的时效性。

(二)课程教学痛点

1.课程维度

课程内容繁多细碎,专业性强,很多知识点晦涩难懂,导致课程教学效果不尽如人意,增值税视同销售、差额征税、进项税额的抵扣规定、企业所得税计算等重点、难点内容教学效果尤为不佳。

2.学生维度

该课程的教学对象一般为大三的学生,以会计、财务管理专业为主,但也存在工商管理大类其他专业选修的情况。通过课堂表现、成绩统计、重点谈话、案例讨论、章节考核等方式发现,总体存在专业基础参差不齐,学生学习兴趣和学习能力差异较大,授课过程中还存在部分学生对课堂互动意愿不够强、自我管控能力弱等问题。

3.教师维度

教学理念陈旧、落后,未能与时俱进,教学方法以传统的讲授为主,以期末一张考卷定结果的单一教学评价方式成为教师维度存在的较大教学问题。

二、税法课程教学目标与总体解决问题思路

(一)课程教学目标

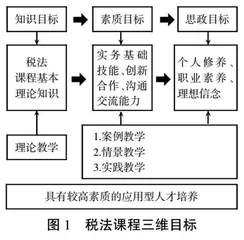

结合税法课程特点及专业学生特点分析,以三维目标(如图1)为指引,通过税法课程的学习,在知识层面:引导学生了解我国税法基本内容;在素质层面:引导学生提高实务技能、倡导思辨创新以及提升合作、沟通交流能力;在思政层面:引导学生巩固社会主义核心价值观,增强对民族企业的自信心、对传统文化的认同感,增强爱国情怀,提升个人修养、职业素养。通过教学的“三维目标”,最终培养具有较高素质的应用型人才[1]。

(二)课程总体解决思路

针对教学痛点问题,在教学内容设计、教学实践过程中构建以“学生为中心”的教学模式,将教学内容分层重构,按照学生分层分目标个性化学习的总原则,重构教学方法,调整教学过程,通过全过程多元化评价体系重塑税法课程教学全过程[2](如图2)。

三、税法课程教学设计优化方案

(一)教学内容优化

1.教学内容化繁为简

将全书十四章总计449个知识点,依据理论及实践的重要性、难易程度分解为(A、B、C)三个层次(如表1),实现知识点的化繁为简,并针对每一个层次设计不同的教学方法。A类(占10%)难度较高,可采用情景案例、讨论式教学法。B类(占36%)有一定难度,且是本门课程的重点和专业必备知识,主要采用课堂讲授式、启发式教学,并通过三次复习法让学生强化记忆并实现应用。C类(占54%)难度较低,可采用课前预习、课后自学等多种方式让学生自学,并通过多种考核方式检验、巩固自学成果。

2.分层分目标设置个性化学习方案

通过学分绩点排名、师生访谈、学生自选等多种方式,综合考量学生的专业基础、学习能力、学习意愿及自控能力等具体情况,让学生自主选择学习目标和学习进度(如表2)。在学习过程中,学生还可动态调整学习方案,从而实现以学生为中心、因材施教的教学理念。

(二)教学方法创新

1.以“对分课堂”为基石创建“学生为主体”的教学模式

采用基于“对分课堂”的线上线下混合式教学模式。通过“讨论+精讲”的模式,实现以教师为主导,以学生为主体,达成师生及生生多重交互,提升学生课堂参与度及积极性。通过组内讨论、组组讨论、师生讨论等多种沟通形式,活跃课堂气氛,提高学生的获得感[3]。同时结合对分易等现代信息技术,实现线上线下同步切换、课前课中课后全过程连贯[4];通过教师任务驱动引导、学生自主探索,将个体学习与小组学习相结合,达成三维培养目标。

2.以“四阶段案例教学法”为依托,实现沉浸式学习

税法是一门实践性较强的课程,在课程教学中实施案例教学更能让学生了解税法知识在实务中的应用。在教学中,要充分发挥税法课程案例丰富的优点,开发税法相关案例,通过四阶段案例教学法,从纳税人、征税机关和社会道德三维度入手,实现沉浸式教学(如图3),充分激发学生的学习兴趣,增强学习的内驱力。

3.以“科技赋能”教学

借助“互联网+”、智慧化教学辅助工具和网络平台,基于对分易、长江雨课堂、学习通等学习平台,重点打造对分课堂等多种教学方法,灵活适应学生特点和教学内容。以激发学生兴趣为切入点,使学生由被动接受转变为主动学习,在轻松、愉快的课堂教学与交流中感悟税法,培养学生的爱国爱家情怀。

(三)教学形式优化

1.线上线下相结合

基于慕课(MOOC)、腾讯会议、长江雨课堂或其他在线课程,利用数字化教学工具,实施将学生线上自主学习与线下教师面授有机结合的混合式教学课程模式[5]。

2.“课前、课中、课后”全过程

从“课前预习自学阶段—课中讲授及讨论学习阶段—课后实践拓展阶段”三个阶段进行设计,优化教师的教学形式,丰富学生的学习途径[6]。

(四)教学评价重构:全过程多元评价体系

构建知识、能力与思政考核并重的“六化”考核评价体系(如图4):考核过程全程化、考核内容综合化、考核形式多样化、评价主体多元化、评分标准导向化、评价结果公平化[7]。通过专业知识全程测试、案例任务综合评价、日常考核形式多样、课程思政导向评价[8],加强学习过程管理,提高学习质量[9]。本课程总成绩包括过程性评价(平时表现)和结果性评价(期末考试),其中过程性评价(平时表现)占总成绩的70%,结果性评价(期末考试成绩)占总成绩的30%[10]。过程性评价指标一般由考勤、课前、课中、课后测验、小组PK赛、小组案例讨论、互测练习等内容组成,其成绩按70%折算计入总成绩。期末考试采用现场闭卷测验方式进行,满分100分,按30%折算计入总成绩。

四、课程效果总结及反思

(一)课程效果总结

通过实施税法课程创新,学生的学习兴趣和参与度显著提升,师生之间、学生之间的互动更为积极。学评教结果显示,学生对该课程教学满意度较高,连续五年评分均>95分。问卷调查显示,达成了92%以上的教学目标。经过三年的成绩对比,成绩评定为优秀的学生比例有显著提升(如表3)。同时,教师的科研水平也得到明显提升。近5年来,团队教师共主持教研项目6项,其中省级教改项目立项2项,校级立项3项,院级立项1项,发表教改论文4篇。主讲教师多次荣获省级、校级及院级教学类奖励。

(二)反思

本课程经过多年的探索与实践,不断更新教学理念,逐步实现了由传统知识课堂向智慧能力课堂的转变、由理论教学课堂向实践应用课堂的转变、由封闭讲授课堂向全面开放课堂的转变,实现了税法课程思政体系的搭建和发展。在今后的教学中,要进一步优化教学资源,将人工智能技术与课堂教学融合,构建人机共教环境,打造“智慧课堂”。进一步探索人工智能在税法课程教学中应用的可能性,希望能实现学生学习过程性数据的高效采集,精准实现学生的个性化定制,达到减负增效的目的,帮助教师精准教学。

参考文献:

[1] 黄杰,杜丽娟,孙钦菊,等.思政教育融入“食品深加工技术”课程的设计与评价体系构建:以广西农业职业技术大学为例[J].大众科技,2023,25(2):164-166,124.

[2] 续笑嘉,孙慧楠,冯丽.新型课堂教学模式在高校税法课程教学中的应用[J].法制与社会,2020(28):164-165.

[3] 李志凤,焦熙,雷雨.《税法》课程思政教学设计与实施路径探讨[J].财富时代,2021(9):89-90.

[4] 张新学.对分课堂:大学课堂教学改革的新探索[J].复旦教育论坛,2014,12(5):5-10.

[5] [6]李彩霞.“四商+三维+两线+一体”的师生教学共同体重构与教学实践:以《税法与税务会计》课程为例[J].商业会计,2024(15):118-122.

[7] 欧阳秋珍,李俏.“金课”背景下《计量经济学》“四位一体”课程思政建设与实践[J].产业与科技论坛,2023,22(23):215-218.

[8] 李倩.新时代背景下《中华茶艺》课程思政的实践与探索[J].产业与科技论坛,2024,23(14):139-141.

[9] 刘金秋,郑运强,智春艳.线下一流课程“大学物理”教学实践[J].教育教学论坛,2022(42):117-120.

[10] 尹国杰,王莉,杨双花,等.“德融课堂、盐溶于汤”潜移默化植入思政基因:以《无机化学》课程为例[J].大众科技,2020,22(12):101-103,108.

编辑 马燕萍