中华美育精神融入高职院校美育的研究

作者: 徐天硕

[摘 要] 依据《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》要求,运用调研问卷和数据分析的方法,深入剖析 J 院校美育工作的现状及成因。通过梳理文献资料,探究中华美育精神的科学内涵及其融入高职院校美育的现实意义,并探索构建以弘扬和践行中华美育精神为核心,从课程、师资、环境、实践四个维度协同推进的 “一心四环” 高职院校美育体系。

[关 键 词] 中华美育精神;高职院校;美育;“一心四环”;体系建构

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)09-0153-04

美育作为“立德树人”的关键环节,在塑造大学生核心价值观、增强文化自信方面发挥着不可替代的作用。2023年,教育部印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》(以下简称《通知》),其中提出弘扬中华美育精神,坚定文化自信,把浸润作为美育工作的目标与路径,将美育融入教育教学活动的各个环节,潜移默化中彰显育人成效,以实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的功能[1]。青年大学生正处于“拔节孕穗期”,是提升国家文化软实力、增强国家核心竞争力的先锋力量。因此,如何培育具备中华美育精神的社会主义建设者和未来接班人,成为新时代的重要课题。

一、美育的重要意义和时代要求

美育即美感教育[2],通过给予人美的熏陶、美的引导、美的享受,激发美的创造,进而使人具备美的理想、美的品格、美的情操和美的素养。本文所提及的“美育”概念属于广义上的“大美育”范畴。

(一)美育的重要意义

当前一些高职院校存在“重技能、轻德育”的现象,学生往往在专业技能上有所建树,但在道德品质、人文素养等方面有所欠缺。因此,强化对青年学生的美育浸润极为关键。首先,美育能够温润心灵、提升素养,让学生发现艺术之美、自然之美、道德之美和社会之美。其次,美育可以陶冶情操、健全品格,助力学生形成积极向上的人生态度、坚强的心理品质和高尚的道德情操,以实现个人发展与为社会做出贡献。最后,美育能够启迪智慧、激发活力,在拓宽学生视野的同时,提升其创造能力与实践能力,使其更好地适应社会。

(二)美育的时代要求

《通知》是在深入学习习近平文化思想和习近平总书记重要指示的背景下,全面贯彻落实党中央、国务院关于强国建设的重大决策部署的成果,是《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》的延续与深化。《通知》聚焦深化学校美育内涵,首次提出以美育浸润学生、以美育浸润教师、以美育浸润学校三个层面的任务,并提出阶段性实施目标,通过八大行动推动构建全覆盖、多样化、高质量的中国特色现代化学校美育体系。这就要求美育工作兼具时代性、独特性和群众性,既要扎根时代生活、遵循美育规律,又要凸显辨识度,传承和发扬中华优秀传统文化,还要精准把握美育内涵,面向人人做好普及与升华。

二、高职院校美育现状分析

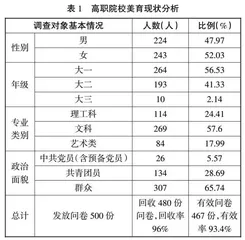

本研究使用《高职院校美育现状调查问卷》开展调查,共发放问卷500份,回收问卷480份,其中有效问卷为467份。该问卷共有33题,其中调查背景4题,主体问卷29题(包含22道单选题、7道多选题),运用SPSS软件对问卷数据进行分析,得出Alpha系数为0.946,这表明问卷的信度较高,能够较为真实地反映高职院校美育的现状。

(一)高职院校美育现状分析

本次调查采用随机抽样的方式,以J院校全日制在校生为调查对象。调查对象基本情况的数据分析如表1所示,调查数据符合统计分析的要求。参与调查的学生中,女性人数略多于男性,大一学生占比最高。在专业类别方面,文科专业占比最多,理工科次之,还有少量艺术类生源;在政治面貌方面,群众占比最多,共青团员次之,中共党员(含预备党员)最少。

调查数据分析可得,高职院校美育现状可概述如下:

1.学生对美育持积极看法

在问题5“您认为美育在高职院校的重要性如何”的调查中,51.82%的受访者认为美育“非常重要”,32.76%的受访者认为“重要”,合计超过84%的受访者对美育持积极态度。而认为美育“一般”及“不重要”的比例较低,仅占15.41%。这表明美育在高职院校的认知度和重视程度较高。再如问题6“您觉得美育对于你的专业学习是否有帮助”,63.17%的受访者认为美育有帮助,23.77%的受访者认为有一些帮助,合计86.94%的受访者对美育持肯定态度。相对而言,只有7.28%的受访者认为没有帮助,5.78%的人认为几乎没有帮助,这进一步表明绝大多数学生对美育持积极看法。

2.学生对美育有极大需求

从问题12“您在校期间是否参加过美育课程和实践活动”的调查结果来看,78.03%的受访者在校期间参加过美育课程和实践活动,只有21.97%的受访者没有参加。这表明大多数学生对美育课程的参与度较高,反映出美育课程在学校教育中的重要性和受欢迎程度。又如问题17“您参加美育活动的频率”,选择不定期参加的占比最高,为35.55%,其次是每周一次或更频繁(29.34%)和每月一次(27.84%),而从未参加过的比例仅为7.27%。这体现出学生对美育活动有较高的参与意愿和需求。

3.学生对美育课程有所期待

关于问题13“您在美育课程中最希望学习哪些内容”,82.23%和68.09%的受访者对美育课程的期望内容主要集中在艺术鉴赏和创意表达上。这表明大多数人对艺术鉴赏的重视程度最高,可能希望通过课程提升自己的艺术欣赏能力。同时,创意表达也受到较高关注,显示出参与者对自我表达和创造力的渴望。在问题14“您希望美育课程能够增加哪些内容”中,现代艺术(72.59%)和传统文化(66.38%)是受访者最希望增加的美育课程内容,显示出学生对当代艺术形式和传统文化的强烈兴趣。

(二)高职院校美育存在的不足之处

通过调查数据分析可知,目前高职院校美育主要存在学生参与美育活动动力不足、美育课程改革成效甚微、美育存在缺失等问题。

1.参与美育活动动力不足

在问题21“您参加美育活动的主要动力是什么”中,“兴趣”虽是重要动力,但占比仅为34.73%,“自我提升”占比17.17%,而“学分要求”占比最大,达48.1%。又如问题31“您是否喜欢一二·九大合唱之类的美育活动”,50%的受访者表示为了操行分可以参加,更多是被动参与;18.35%的受访者表示不喜欢,认为非常浪费时间;13.7%的受访者对该活动持中立态度。这反映出学生参与美育活动的主动性欠缺。

2.美育教学改革成效甚微

在问题27“您在美育课程中是否有过积极的体验”中,48.59%的参与者在美育课程中有过积极的体验,然而仍有近五分之一的参与者未能获得积极体验,这显示出美育教学存在较大的改进空间。在问题33“在美育课程中是否融入课程思政内容”中,仅有18.84%的受访者表示融入了中华优秀传统文化、非遗文化等内容,说明美育课程在思政内容融入方面还有待加强。

3.美育存在缺失

以问题29“您了解什么是美育吗”为例,持肯定态度的比例不到20%,有二分之一的学生选择了“不是特别了解”。从其他相关题目的回答也能看出,学校美育缺乏系统性、协同性和内涵性,整体教育效果不佳。

(三)高职院校美育存在问题的原因分析

对存在的问题进行原因分析,主要从个人、师资和学校三个层面展开。

1.个人层面:缺乏文化自信

在全球化浪潮下,多元文化碰撞交融,部分学生易受外来文化吸引,对本土文化价值认知模糊,在文化选择上容易产生迷茫。同时,教育体系内传统文化教育缺失,学生难以深刻理解民族文化精髓,导致文化根基薄弱。此外,社会快节奏生活与碎片化信息环境,使传统文化面临边缘化,青年学生缺乏深入接触与体验的机会,难以形成深厚的文化底蕴和坚定的文化自信。

2.师资层面:缺乏认同激励

近年来,J院校大批量招入艺术课程教师,导致艺术类教师供大于求,一部分教师面临无课可上、被迫转岗的风险。并且,艺术类教师额外指导社团、艺术团不纳入业绩统计,在教学能力等竞赛中也难以立足,这在一定程度上降低了教师的积极性。另外,艺术类教师培养路径不清晰,尚未形成系统性的师资队伍建设路径,加之艺术类教师忙于各种事务性工作,难以潜心治学,使得课堂教学效果大打折扣。

3.学校层面:缺乏顶层设计

J院校于2022年成立由党委一把手负责制的美育专委会,办公室虽下设教务部,但团委承担了几乎所有的美育任务,导致第一课堂作用无法发挥,仅靠第二课堂进行美育浸润略显单薄。专委会很少专题研究美育工作,成员单位各自为战,未能形成推动美育的合力。同时,学校育人存在功利化倾向,美育没有写入人才培养方案中,与专业学科育人严重脱节,影响了美育成效。

三、中华美育精神融入高校美育的实践路径

2018年,习近平总书记给中国美术学院老教授回信时首次提出“中华美育精神”,指出“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长”[3]。2023年,《通知》中再次提及“弘扬中华美育精神”。弘扬和践行中华美育精神,高职院校肩负着重要责任。

(一)中华美育精神的科学内涵

中华美育精神深深扎根于中华优秀传统文化的沃土之中,激励着中国人民对美好生活的不懈追求,关乎中华民族的美好未来[4]。学界对于中华美育精神概念的界定存在差异,但归根结底,其核心内涵是“立大德、树大人、成大美”[5]。中华美育精神引领中华民族始终传承着崇尚尽善尽美、自强厚德载物的文化基因。因此,“以美育人”传统中的“美”是包罗万象、不拘一格的,既包含自然万物之美,也涵盖艺术人文之美,更有生活礼俗之美,凸显出人人皆可参与、时时皆有美育、处处皆能感受美的特性。它是通过悦心悦身的审美感兴方式,提升人的感性能力,促进人的精神全面发展的养成活动,也是在现实生活中引导人朝着成为全面、完善的人方向不断形成个体心灵自觉与行动自觉的过程[6]。

1.突出本性涵养

“以美养德”是中华传统美育的重要理念。孔子主张的“成人之美”,以及《乐记》中记载的音乐在感化人心、提升品德修为等方面发挥的重要作用,都体现了这一点。美育是从审美熏陶开始,到审美状态培养,再到审美能力提升的过程,最终达到“大人”的境界。

2.突出人格塑造

中华传统美育以人格美“化人”作为终极理想[5]。上古时期的乐教以及西周时期的礼乐制度,均是美育在人格塑造方面的早期体现。“中和之美”理念所追求的平衡、适度的审美观念,有利于塑造谦虚、平和、友善、宽容等优秀品质。

3.突出心灵自由

中华美育精神将“天人合一”视为最高境界,强调人与自然、个体与社会的和谐统一,是一种超越世俗束缚、内心羁绊,引导个体向上、向善、向美追求的高尚境界。冯友兰在《一种人生观》中提到“求一个‘和’”,即实现“皆得满足”[7],这也体现了中华美育精神对心灵自由的追求。