《明人射猎图》:马背上的皇帝

作者:三联生活周刊 《明人射猎图》

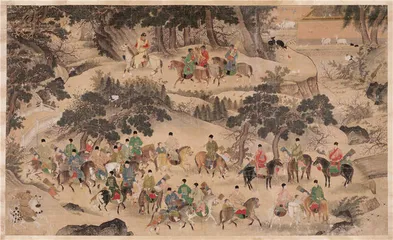

《明人射猎图》

文/卜正民

译/陈赛

四名狩猎者从画面的左侧斜斜地疾驰而来,箭镞在他们腰间悬挂着的箭筒中根根竖起。一位狩猎者的白色手套上立着一只羽冠鲜艳的猎鹰,正准备放飞。在他们的前方右侧,一位助猎者已经惊飞了四只鹤。目光扫过画面时,我注意到其中一只鹤正在半跌落中,长长的羽翼和腿歪歪斜斜,令人不安。显然,一支箭已经射中了目标。

每个骑手的装束都不一样,骑的马也颜色各异,其中最显眼的是这支狩猎队伍最前面的那个人。他骑在一匹棕色骏马上,帽子上两束长流苏在风中飘动。他的穿着非常华贵:一件长的蓝色防护背心,从上至下十颗金纽扣,背心下是红色丝绸长袍,上面绣有金线织成的叶子图案。马靴上纤细精致的火焰图案暗示他的财富和地位。最后,他戴的蒙古式军用头盔标志着他是长官,是他带领着这次狩猎。

这位面如满月的男人是谁?画中没有任何线索可以直接揭示他的身份。唯一能暗示他的身份的,是他的尺寸——他比其他骑手都显得高大。但这种尺寸造成了一点不幸的视觉效果,使他和他的马显得有点比例失调。15世纪的中国马比今天我们看到的要小一点,但不至于小成这样。他看起来有点像是一个成年人骑在孩子的木马上。

在中国绘画里,如果一个人看起来比其他人都高大,那么,很有可能你看到的是一位帝王,恰如我们面前画中的这位男士。他叫朱瞻基,正式头衔是宣宗皇帝,宣德(1426~1435)年间在位,是朱氏明王朝第五任统治者。你没认出他很正常。他在位不过十年,也没留下什么传奇故事,能让今天的人们记住他。其实,连他是皇帝这件事情也不怎么明显。是的,他的长袍又是金又是红,但刺绣绣的是叶子,而不是龙。更令人迷惑的是,他正在做的事情——你很少(如果不是绝无仅有)会看到明朝的皇帝骑马。按照明朝的帝王肖像画传统,皇帝们通常穿着龙袍坐在龙椅上,一脸阴郁地盯着你,看起来更像是他们注定要成为的祖先,而不是他们自己。唯有这张宣宗驰骋马背的肖像,与那些画像截然不同。

《明宣宗行乐图》(故宫博物院供图)

《明宣宗行乐图》(故宫博物院供图)

不过,在别的时间和空间里,的确有马背肖像的传统。毕竟,让一个皇帝骑在马背上,是一种聪明的夸张方法,让他/她看起来凌驾于众人之上。重点不是尺寸,而是高度。两千年前,波斯和罗马的统治者都有骑在马背上的雕塑。之后,在欧洲中世纪的手稿里,国王也经常以骑手的形象出现。但是,作为一种政治艺术形式,马背肖像在16世纪才变成一种标准形式——恰恰在皇帝们不再领军作战之后。1548年,伟大的威尼斯画家提香为西班牙国王查理五世画的马背肖像,为皇室绘画创立了一种装饰性的风格。事实上,马背肖像变得如此流行,到了1663年,荷兰画家伦勃朗拿了丰厚的佣金之后,开始将商人,而不是国王,画到了马背上(荷兰在1815年之前没有国王)。

马背上的统治者的传统一直延续到了20世纪。1969年,也是我考上多伦多大学那一年,我们校园边上的一个公园里新立了一尊重达5吨的英国国王爱德华七世的青铜雕像,并遭到广泛的讥讽。爱德华七世当然知道怎么骑马,但就像宣宗皇帝一样,他的统治只持续了短短的九年,算不上多了不起的传奇人物。当他于1910年去世时,印度政府在德里为他建造和树立了这么一尊纪念碑,但到了1960年,独立后的印度又想要摆脱这个英国帝国主义的象征。在我的成长岁月里,多伦多一直笼罩在对于大英帝国的某种怀旧情绪里,所以这座城市从印度人手里接收了这个雕像。如果你倾向于对帝王有所敬畏,那么这座雕像是一个气势恢宏的东西,否则你就会觉得有点傻。

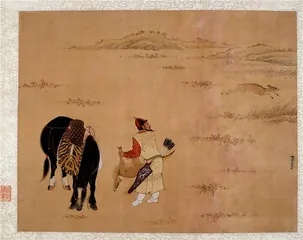

清朝皇室也学会了马背君主的欧洲品味。1739年,20多岁的乾隆皇帝让人给自己画了一张极为华丽的肖像,全副戎装,骑在一匹高大的骏马之上。这幅画有3米来高——再一次,尺寸很重要——足以令英国的乔治二世、法国的路易十五,或者当时世上任何一位在位的君主心生嫉妒。毫不奇怪,画家是个欧洲人,朱塞佩·伽斯底里奥内,又名郎世宁,当时一位在清朝皇室任职的意大利宫廷画师。但是,不要以为乾隆的马背肖像只是西方舶来品,满族人一向善骑射,很多满族将军骑射图保存了下来。为什么不是清朝皇帝骑射图?事实上,当时已经有一个“马背上的皇帝”的欧亚传统。乾隆只要在皇家绘画收藏中翻一翻,就能看到有史以来最伟大的马背肖像之一——刘贯道为忽必烈汗画的肖像。1280年,当这位年轻的画家在上都行宫外的狩猎场为忽必烈画像时,大汗已经60多岁了。刘贯道把这位发福的老年酒鬼画得红衣白裘、英姿飒爽。这位当时世界的统治者坐在他的马鞍上,扭身看一名弓箭手弯弓射下一只飞鸟。那是一幅杰作。

1368年,当忽必烈的后代骑马逃出居庸关时,他们并没有将一切蒙古的东西带离中国。马术保留了下来。明朝早期的皇帝,尤其是太祖、太宗,都精通骑术,随时都能翻身上马,显示君威,震慑敌人。宣宗也一样。他骑马狩猎,也带领蒙古骑兵进行军事突袭。这些蒙古骑兵不仅是他忠实的追随者,也得到他的特殊优待。1428年,一位维持京城治安的官员向他请示逮捕一名名叫“把秃”的蒙古军官,因为他的马在市场上踩伤了别人的脚。皇帝原则上同意,骑马者应该为类似事故负责。但他很快就结了案,一方面给伤者提供免费治疗,另一方面又撤消了对把秃的指控。宣宗不打算让一个汉族官员羞辱他的蒙古军官,尤其是当这件事还牵涉他的马时。

《明宣宗射猎图》 (故宫博物院供图)

《明宣宗射猎图》 (故宫博物院供图)

宣宗的画像可能没有刘贯道的忽必烈画像那样画技出色,但却表达了一些很重要的信息,一些若非这幅画我们无从知晓的信息。而且,故宫的这幅画并不是唯一的一幅,至少有四幅宣宗的骑马图流传了下来,而且每幅画的风格都不一样,连着装、骑的马都不一样。即使有一些画被证明不是真迹,但它们的存在本身说明宣宗将自己视为“马背上治天下”的欧亚传统中的一员。他是一位大国的统治者,蒙古版图的继任者,他希望被自己的臣民这样看待。

我永远也不可能翻身上马,在猎猎疾风中弯弓射大雕。我怀疑,你也不能。我们不再分享那样的文化。小时候,我曾经骑过两次马,那时候从我父母家驱车前往马场并不远。但今天给我一匹马,我不知道该做些什么,除了给它一根胡萝卜,指望它别咬我。如果我真的能骑上马背,我不会要求任何人给我拍照。我会觉得那样太像一个成年人骑在木马上了。

(卜正民:汉学家,加拿大英属哥伦比亚大学历史系教授,研究以明代社会文化史、全球史为主。著述包括《纵乐的困惑:明代的商业与文化》《维梅尔的帽子:从一幅画看十七世纪全球贸易》《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》等)