《黄山图册》:弘仁暴露了观看的位置

作者:宋诗婷 口述/陈丹青

口述/陈丹青

采访/宋诗婷

第一次在故宫见到弘仁的《黄山图册》,是17年前。那时武英殿还没开放,展厅在东侧小楼,像70年代县文化馆展室,作品简简单单排列在橱窗里。我蛮喜欢那种朴素的布展,没有喷绘说明之类,就只看画。

上世纪90年代就看过这组画的画册,是日本昭和年代黑白珂罗版,看到真迹,才知道是浅绛,雅极了。弘仁是“四僧”之一,但我不了解他的身世,我愿意像个“外国人”那样无知,只看画。

2017年,武英殿推出“四僧书画展”,我第二次看《黄山图册》真迹。石涛、八大是宣传重点,不太有人观赏《黄山图册》,宋元以降的山水画,这是个例外文本。

我向来留心“次要”的作品,《局部》谈过的易县罗汉也是中国雕塑史一次例外。唐宋、魏晋、南北朝的佛脸,是非人间的,易县罗汉似乎有姓名,有来历,是人间的脸。之前还有一次大规模例外:秦始皇兵马俑。论人体造型的准确性,兵马俑跟古希腊雕塑没法比。但表达中国人,太真实了,而且以规模胜,可惜它的写实性不可能流传,它们被埋葬了。

今年我刚制作了最新两集《局部》,叫《线条的盛宴》,专讲山西四座墓的壁画。学者认为水泉梁壁画的艺术水准最低,比较过后,我以为水泉梁墓壁画最神。整个中国美术史几乎找不到这样的人物画……公元6世纪画的呀!隋唐、两宋、敦煌,没见过这么灵妙高贵的手笔。

我看国画的眼光很暧昧,也不喜欢进入中国画传统话语。我弄西画,眼睛和观念早已西化了,但又和外国人看国画不一样——回到故宫收藏,多数会想到《韩熙载夜宴图》《清明上河图》《千里江山图》等等,不会提《黄山图册》,那是偏离规范的个例,而且无意间的偏离,最迷人。

古人如何构建一幅山水画?它和真山真水什么关系?对我是无解的谜。我试图保留这种无解。它不完全是想象的,譬如范宽显然画的是北方山岭。之后,元明清山水画史大致是南方的山水画史,在我看来,那些画并不试图让你辨别南方或北方,换句话说,大部分明代以后的山水图景是虚拟的,想象的,重新构建的。

董其昌的“南宗北宗”不是指地理,而是不同的美学。我不想追究“南宗北宗”问题,我所迷恋和迷惑的是,为什么中国人喜欢虚构山水?

董其昌是松江人,松江周边只有孤零零一座昆山。我妈妈是浙江人,去过雁荡山等大山大水。她说昆山只是“坟墩头”,算不上山。可是董其昌在平原画各种各样的山,他的想象、参照,全是五代之后的山水画,美极了,以我的西画眼光看,那是不需要你信赖的空间。

我是个不可救药的写实主义者,一切在画中出现的景物必须可信,能和大自然核对。出于这种近乎庸俗的自然观和美学偏好,我遭遇了弘仁的《黄山图册》。他和景物的空间关系——不论是他正好面对的那片山林,还是他自己站的位置——在元明清山水画里不容易找到,至少,很罕见。

元的王蒙、赵孟頫,明的沈周、文征明、仇英、董其昌,清的四王,你想想看,他们画的山水你去过吗?那是各种山林景别的组合,不管立轴还是长卷,你看到的是一片被重构的景别,不指向真实地点。

山水画史有过若干相对“真实”的作品。能举的例是《辋川图》,从唐的王维到清的王原祁,历朝历代很多画家画过《辋川图》,都很好。好在哪儿呢?“辋川”是个真实地点,有几组建筑、园林、山头,不断被重复。但不管风格如何变化,那几组建筑群出现在每个朝代的《辋川图》。

对我来说,这就是可追寻可辨认的山水画。

另一个例子是黄公望《富春山居图》,我不敢说它是写生,但我去过富春江,一进山,我立刻明白黄公望当年必定长久在这里徘徊、观察,然后根据记忆,一气呵成。

《黄山图册》用笔偏工,不很写意,少烘染,多刻画等等,但我不探讨他的风格,不想进入传统画论和道家禅宗的语言游戏……我关心他的观看,一页页看下去,我发现,不同于多数山水画家,弘仁罕见地暴露了自己站立的位置。

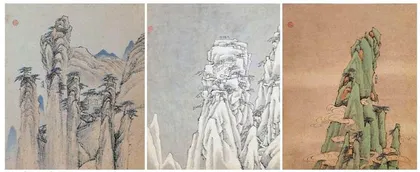

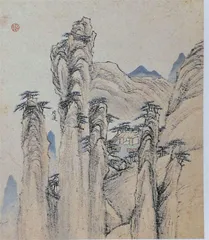

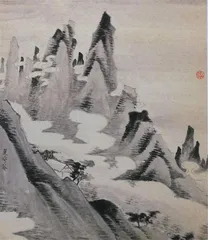

《黄山图册》中的部分画作

《黄山图册》中的部分画作

我不可能因此看低其他朝代的重要作品,大部分古典山水非常好,好在旷观、虚拟、重构、挪移。对董其昌来说,游历根本不重要,他从文本到文本,对五代宋元图式做出种种回应,他活在17世纪,同期,西洋风景画才刚开始,中国人已经玩儿文本了。

到了清代四王,据说王时敏已敏感到山水画文本游戏玩太久了,与自然脱钩太久了。所以我会期待有人偏离规范,《黄山图册》就是一例。

但和《辋川图》《富春山居图》这种全景观图式不一样,《黄山图册》单单截取一座山,一段路,一条村子……每个景点标注了名字,特意告诉观画人:瞧,这里是白龙潭、月塔、天都峰、油潭、文殊院……

大家知道,中国画是散点式观看,十之九囊括全景观,你永远不知道画家本人站立的方位。但《黄山图册》的每个景点,也就是弘仁站立的位置,成为观看的焦点,景物向他的焦点聚拢。

譬如《白龙潭》,如果你有过山中行走的经验,就能看出那是弘仁下山途中的俯瞰,截取了一个画面,你可以想象那是弘仁走过的区域,图中有间小屋,你甚至想象他认识小屋的主人。

《黄山图册》的好几个构图,极罕见。比如《天都峰》只画这一座孤峰,中国山水画很少画单一的山峰。《散花坞》的视线配置,更罕见:前景几座矗立的峰崖,阻断了远处的坡面,正如我们观望实景。中国山水画局面通常是山峰与山峰的叠加,但在《散花坞》里,弘仁眺望远山的视线,被前景隔断了:他画出了被隔断的视线,这时,透视法忽然出现。

我不想说弘仁运用了透视法,那是没有意义的,他不知道透视法。但他偏离了规范。他无意识地——也许有意识,但无法确证——舍去了传统山水图式的全方位与完整感。这就是为什么我说,他暴露了自己的位置。

他是否真的在现场画了《黄山图册》,永远不可知。中国美术史叙述不关心作画的地点与方法,因此没人能够推测。和其他中国画一样,这套组图没有第一手文献资料,只有辗转收藏的记载,而后人的画跋不会谈论他作画的位置。

如果假定弘仁是在家全凭记忆画黄山,那他太厉害了。假定他全部在现场画成,也无法想象。即便在欧洲,全程户外的写生要到印象派才实行。中国画那套画法,需要水,需要磨墨,他在那个年代,背着全套画具爬到山上画吗?

董源的《潇湘图》也曾给我这种感觉:他真的在岸边看对面,看船头上下的人。他已画到几乎接近他看到的样子,但他的墨色烘染,一层又一层,美极了,不可能在现场完成。

古典中国画家到底有没有户外写生?当年徐悲鸿带入西方现场写生法则,从此水墨画家也被要求写生,直到50年代出现“社会主义新山水”。傅抱石他们“深入生活”看真山真水时,仍抱着山水画史的记忆,图式一出来,大致还是虚拟景别,例如人民大会堂的《江山如此多娇》,那样的景,你去过吗?

我年轻时认识江苏国画家亚明、宋文治、钱松喦,他们真的去写生,三峡、新安江、三门峡水库等等,但画出来后,我无法说:那不是山水画;我也无法说:那不是写生。究竟是什么呢?从那代人开始,人与自然的关系不再自然,山水画作为画种,被延续了,但渐渐变味。

这时回看弘仁《黄山图册》,很有意思。去过黄山的朋友告诉我,这套图册和真的黄山太像了,每一图简直像来自西方人的取景框——将近300年前,没人告诉弘仁:你要写生,要反映现实与时代。这个和尚与自然的关系是自然的、自发的、自主的。

他偏离传统规范,但他的笔墨修辞,他的出家人的目光,全然是古典的。据说他崇拜倪瓒,他的萧远、枯淡,他组构山石林木的章法,归属宋元以来的大脉息。

弘仁生前非常著名,一画难求,《黄山图册》之所以不被格外关注,除了史家内部的是非取舍,也许是这位安徽和尚太内省,太谦逊,而这套精致的小尺幅图册毫无“客户意识”,我猜恐怕是他格外自赏的私画吧。

(陈丹青:艺术家,《西藏组画》被公认为划时代的经典之作,著述有 《纽约琐记》 《多余的素材》《退步集》等。制作艺术视频《局部》系列)