故宫藏六件珍贵青铜器

作者:三联生活周刊 1.堇临簋(周初)

1.堇临簋(周初)

簋是古代盛食物的器具,自商代开始出现,延续到战国时期。《周礼·地官·舍人》载:“凡祭祀,共簋,实之陈之。”郑玄注:“方曰,圆曰簋,盛黍稷稻粱器。”

此器侈口,大腹,双耳,圈足。腹前后饰两组大兽面纹、无地纹,颈部及圈足也各有一道漩涡纹。簋体简洁洗练,耳部的装饰却复杂。一般的簋耳都只做成一种动物的形象,此器却把龙和鸟结合在一起。簋耳上部的龙头威严可怖,露出两颗巨牙。鸟头连接在龙的颊下,鸟身和两翼略作弧形后掠,构成了把手的下半部,鸟尾与簋体相连。簋耳上的圆雕之精致生动,极为罕见。

此器腹内铸有8个字的铭文:堇临作父乙宝尊彝。意思是,这件簋是名叫“堇临”之人为了祭祀已死去的父亲“乙”而做的。根据铭文的书法特点以及此器的形制和花纹来看,此簋应当是周初的青铜器。

2.莲鹤方壶(春秋后期)

2.莲鹤方壶(春秋后期)

此壶形体巨大,高122厘米,宽54厘米,重64公斤,原本是用来盛酒的容器。壶冠双层镂雕莲瓣盖,其上立有一只展翅欲飞的仙鹤。壶体满饰蟠龙纹,腹部四角各铸一飞龙。两侧镂空的双龙耳较大,上出器口,下及器腹。圈足下以两个侧首吐舌的卷尾虎为底。

上述立鹤、龙耳与器身主体,均采用了当时先进的分铸法,既体现了高超的制造工艺,也反映了当时青铜器上动物造型肖像化的潮流。整体来看,此壶的铸造采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法,反映了春秋时期青铜器的整体风貌,与商周时期厚重庄严的风格形成了鲜明的对比。

郭沫若曾评价道:“盖顶一鸟耸立,张翅欲飞,壶侧双龙旁顾,夺器欲出,壶底两螭抗拒,跃跃欲试,全部格局,在庞然大器的附着上,有离心前进动向,最足象征争求解放、迎接曙光的时代精神。”

3.宴乐渔猎战纹壶(战国前期)

3.宴乐渔猎战纹壶(战国前期)

此壶侈口,斜肩,鼓腹,矮圈足,肩上有二兽首衔环耳。花纹从壶口至圈足分段分区布置。以双铺首环耳为中心,前后中线为界,形成对称的画面。五条斜角云纹带自上而下将壶体划分为四区,各区的纹饰分别表现了采桑、射礼、宴享乐舞、射猎、水陆攻战等场面。

其中尤为精彩的当属第三区水陆两栖的作战场面。战争双方运用了云梯、战船等各种先进装备,刀光剑影,惊心动魄。虽受画面的限制,战斗的场景不能展开,但胜在刻画生动、具体而微,射箭者、持戈者、架梯者、荡桨者、潜泳者等人物,个个栩栩如生。值得强调的是,人在此器中构成了主体,打破了此前动物、植物垄断青铜器花纹的传统。

总的来说,此壶纹饰内涵丰富,形象逼真,再现了古代社会生活的一些场景。它不仅是我国青铜器中的艺术珍品,在美术史上也占有相当重要的地位。

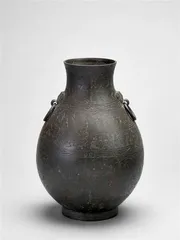

4.螭梁盉(战国)

4.螭梁盉(战国)

为盛酒器。根据王国维的《说 》:“ 之为用,在受尊中之酒与玄酒(玄酒即水)和之而注之于爵。” 主要用来调酒。

此 的提梁作镂空螭形。螭又名蟠螭纹,流行于春秋战国时期,图案近似传说中没有角的龙,张口,卷尾,体盘曲。这种镂空螭梁在青铜器中比较少见。盖顶正中有一猴形钮,猴屈腿蹲坐,单爪握着一条与梁上的环钮相连的链条。神态自然,毛发生动。流作鸟首形,鸟首顶上伏卧一小虎。三足为人面鸟嘴的怪兽,额上有双角,身侧有两翼,前爪左右各抓一蛇。这一形象,与《山海经》中的有关记载很是相似。如《大荒西经》:“西海中,有神人面鸟身,珥两青蛇,践两赤蛇,名曰兹。”由此推测,这种怪兽可能是当时传说中的一种神怪。

在我国早期青铜器的动物花纹中,占主要地位的是兽面纹、夔龙纹、夔凤纹等带有神话色彩的纹饰。即使存在部分蝉、鱼、象、龟等动物的花纹,往往也非常图案化,不够形象。而此器出现了大量写实的动物形象,反映了青铜器纹饰从神话性、图案化的形象向现实生活形象发展的趋势。

5.龟鱼纹方盘(战国)

5.龟鱼纹方盘(战国)

青铜器中的盘最早出现于商代早期,战国时逐渐消失。盘一般用作承水器,多与(类似于现在的瓢)、配合使用。据《礼记·内则》载:“进盥,少者奉 (盘),长者奉水,请沃盥,盥卒授巾。”沃盥,即洗手,以或浇水于手,盘则用来承接弃水,宴飨前后行之,也称“沃盥之礼”。此盘形体巨大,高22.5厘米,长73.2厘米,宽45.2厘米,重23.5公斤,也可作盛水之用。

此盘口沿外翻,浅腹,平底,四兽首衔环,底部铸有四兽形足。口沿饰蟠螭纹,内底饰龟鱼戏水图案,盛满水时动态十足,尤为可爱。内壁饰曲带纹,外壁饰云纹及各种各样的浮雕怪兽。此盘整体拥有十余种动物、神兽的图案。

龟鱼纹方盘原为清宫旧藏,器形硕大,工艺精湛,以其瑰丽雄奇的纹饰与造型见称,其颇有情趣的盘底龟鱼纹与蓄势待发的四立体兽形足相得益彰,是战国青铜盘中不可多得的佳作。

6.大晟钟(北宋)

6.大晟钟(北宋)

北宋末年,“大乐之制讹缪残缺,太常乐器弊坏,琴瑟制度参差不同”,不满于此的宋徽宗于崇宁元年(1102)“诏宰臣置僚属,讲议大政”,“博求知音之士”,掀起了声势浩大的新乐改制运动。崇宁三年,有关部门按照当时出土的春秋时期宋公戌钟的形制和纹饰,设计、铸造了“大晟钟”。根据《宋史》记录,当时应该铸造了336件大晟钟,相继发往各个州府,起到了在全国范围内统一音高的作用。

故宫现收藏有大晟钟8枚,其形制基本相同,双夔扁钮,通高27.3~29.3厘米不等,平口,呈椭圆形,四周及篆部皆蟠虺纹。钟皆有铭文,其中7枚镌“大晟”,1枚镌“大和”。唯一的这枚“大和”钟,后被金人虏去。金人为避其第二代皇帝金太宗完颜晟的讳名,将大晟钟正面镌刻的“大晟”通通刮去,取大乐与天地同和之义,改镌“大和”。

(故宫器物部副主任、研究员丁孟推荐。实习记者张佳婧、杨烁、常雅倩整理。本文图片除署名外由故宫博物院供图)