航天器轨道设计师的科研日常

作者: 周文艳如同我们去一个遥远的地方旅行,往往要事先做攻略、规划行程。航天器在宇宙航行之前,也要对“旅程”做好详细规划,以便更快、更好、更省力地到达目的地。

航天器轨道设计师的工作就是运用轨道力学原理,结合航天任务需求,研究航天器和相关天体的运行规律,为航天器找到一条完美的飞行线路,帮它们做好规划。

太空航行的规划者

“天何所沓?十二焉分?日月安属?列星安陈?”我国古代诗人屈原在2300年前就对日月星辰的运行规律提出了疑问。近百年来,轨道力学经历了从建立到应用、再到发展的阶段,不断地扩大了人类所能触及的宇宙范围。

在实际工作中,航天器轨道设计师不仅要掌握轨道力学理论和各系统基础知识,还要充分发挥现代计算机的算力优势。

航天器运行过程会受到天体的万有引力、天体质量分布不均导致的非球形引力、太阳光照射航天器产生的压力、大气层对航天器带来的阻力,以及航天器自身的控制力等各种影响。因此,航天器轨道设计师需要具有较强的编程和数据分析能力,可以基于各种影响因素建立轨道力学模型,着眼于航天器自身及各个系统,分析航天器的飞行过程是否能满足任务要求,选择最优的飞行轨道。

计算机前“画圈圈”在哪里工作

航天器在太空中运行到不同位置时受力情况不同,表现出的特性也不相同,航天器轨道设计师可以利用轨道的特性实现航天器的不同功能,例如通信、导航、遥感等。航天器轨道设计师还需要针对不同航天器的任务特点进一步发掘,选择最优的工作轨道类型和参数。

如何到达工作地点

选定航天器的工作轨道后,下一步要解决的问题就是怎样以最少的燃料消耗到达该轨道。这个问题涉及对转移轨道进行特性分析,并将转移轨道初始点与运载发射弹道、结束点与工作轨道拼接到一起。

优化路线

确定转移轨道和工作轨道后,就得到了整个飞行过程的轮廓。此刻,航天器轨道设计师需要进一步对轨控策略进行设计,最终对全飞行过程进行建模、分析,结合各系统需求迭代改进,采用多种方法反复计算和复核,优化轨道参数和轨控策略。

搭建“鹊桥”

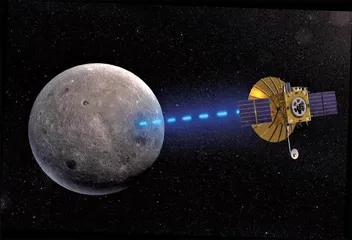

2024年3月20日发射的鹊桥二号中继星在“绕、落、回”探月工程四期任务和后续探月任务中,起着承上启下的作用。

为了匹配嫦娥六号探测器与鹊桥二号中继星通信距离、通信时长、多发射窗口的需求,航天器轨道设计师根据大量的仿真分析,识别出月球大椭圆轨道的稳定性和轨道变化特征,设计了环月大椭圆太阳同步冻结轨道;并针对大系统对发射窗口的要求,以最少的燃料,通过一次变轨,大幅改变多个轨道参数。

结合评估专家意见和相关科研单位的复核结果,航天器轨道设计师对轨控策略进行了优化,采用了四脉冲联合控制策略,不仅将各次轨控的时间调整到地面上我国测控站可见范围内,而且消除了鹊桥二号中继星不同发射窗口下的工作轨道的差别,降低了工程实施的难度。

太空翱翔 远程遥控

除此之外,航天器轨道设计师还要进行误差影响分析和故障情况下轨道应对策略的研究,并分析判断是否需要进行轨控来消除这些误差以及消除的代价,即根据航天器的需求,判断在各种故障情况下,飞行方案和控制策略是否需要改变,是否需要设计新的飞行方案以完成任务目标,以便在航天器飞行阶段能快速识别误差影响,出现故障时能及时提出有效的应对方案,降低损失。

航天器发射进入太空飞行是最令航天器轨道设计师激动和欣慰的时刻,它们在天上沿着既定的路线坚定地向前飞,轨道设计师在地上盯着屏幕默默守护,这是轨道力学理论到工程的实践,也是对轨道设计方案和结果的检验。在飞行实践中,轨道力学理论不断传承和发展,轨道设计技术不断丰富和更新。

(责任编辑 / 王佳璇 美术编辑 / 胡美岩)