时光边缘的村落

作者: 贾璇当第一缕晨光穿透黔东南的薄雾,贵州肇兴侗寨悄然苏醒。伴随太阳升起,寨子里的五座鼓楼披上金色光晕,檐角的风铃发出阵阵清脆的声响。它们是历史的见证者,诉说着千年的故事;它们亦是文化的传承者,延续着古老的传统。

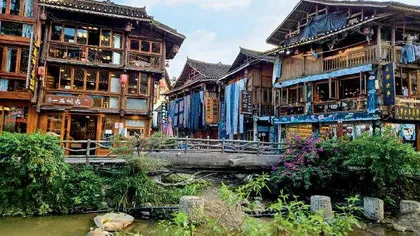

这里被誉为“时光边缘的村落”,吊脚楼悬在溪水之上,鼓楼里藏着古老密码。一直以来,肇兴侗寨在对鼓楼、风雨桥和侗族大歌等文化遗产的保护传承中,生动诠释“古朴也时尚”的文化密码。在保护传承中创造性转化、创新性发展,激活中华优秀传统文化的生命力,让侗寨“三宝”(鼓楼、大歌、风雨桥)跨越时空界限,在现代文明中焕发新的光彩。

榫卯木构里的侗族智慧

肇兴侗寨四面环山,怀抱于山中盆地,两条小溪汇聚成河,穿寨而过。寨子目前建成核心区占地面积18平方公里,居民1200余户5200余人,其中侗族人口占比高达98.5%,是全国最大的侗族村寨之一,素有“侗乡第一寨”的美誉。

这里承载着近千年的历史,曾在2012年被列入第一批中国传统村落,2014年入选第六批中国历史文化名村,并列入国家文物局首批51个“国保省保集中成片传统村落”整体保护利用项目。

近年来,肇兴侗寨聚焦非物质文化遗产的传承与创新,依托侗族大歌、刺绣、蜡染等民族特色文化,成为贵州省旅游的热门打卡目的地。数据显示,肇兴侗寨2024年累计接待游客102.7万人次,同比增长63.4%,其中粤港澳大湾区游客37.19万人次,旅游综合收入10.2亿元,增长63.8%,村集体经济收入245万元,人均可支配收入约4.16万元。

踏入肇兴侗寨,就仿佛走进了一幅古老画卷。寨中建筑以青瓦吊脚木楼为主,错落有致,青瓦与木墙相得益彰,其中以鼓楼群最为著名。

“侗寨三宝”之一的风雨桥

本刊记者 贾璇

鼓楼群以纯木榫卯结构闻名,全楼不施一钉一铁,仅凭杉木凿榫衔接,展现了侗族工匠掌墨师的精湛技艺。侗族掌墨师是侗族传统木结构建筑建造中的核心人物,相当于建筑项目的总设计师和总工程师,尤其在建造风雨桥、鼓楼、吊脚楼等重要木构建筑中扮演关键角色。侗族世代相传的建筑技艺不仅可使鼓楼结构稳固,屹立数百年不朽不斜,还蕴含侗族“以木构心”的哲学智慧和对“万物有灵”的生动实践。

寨中五团共建有鼓楼五座、花桥五座、戏台五座。五座鼓楼的外观、高低、大小、风格各异。分别以“仁、义、礼、智、信”命名,将儒家伦理融入建筑形制,檐角木雕中的双龙抢宝、农耕场景则将族群伦理转化为视觉符号。

鼓楼外观形似宝塔,飞阁重檐,层数多为奇数(如仁团鼓楼十三重檐),象征日月轮回与天地秩序;其平面布局常为偶数(如六边形或正方形),暗含阴阳平衡的宇宙观。主柱四根代表四季,边柱十二根隐喻十二个月,整体设计将天文历法与建筑美学融为一体。

精美的鼓楼还是侗族文化传承的重要集散地。在这里,老年人教歌,成年人唱歌,小孩子听歌学歌,村民们也时常到鼓楼里拉家常。

跨越千年的东方无字史诗——侗族大歌

肇兴侗寨不仅是鼓楼之乡,还是歌舞之乡。侗族人民个个能歌善唱,正如侗谚所云:“饭养身,歌养心。”而他们所唱的正是——侗族大歌。

侗族大歌距今已有2500年发展历史,最早可追溯至春秋战国时期,被称为多声部民歌的活态史诗。其以“无指挥、无伴奏、多声部合唱”的演唱形式闻名世界。核心特点在于“众低独高”的复调结构,高声部由领唱者即兴演绎,低声部则以持续音模拟流水般绵延不绝的自然韵律,形成多声部交织的和谐美感。

这种艺术无文字乐谱,依赖“口传心授”代代延续。创作灵感直接取自自然界的声响,如鸟鸣、流水、松涛等。在肇兴侗寨,歌者通过长期观察自然,提炼出独特的音调体系。

在肇兴,侗族大歌已经融入族群生活。新生儿在鼓楼接受歌声祝福,青年以情歌传递爱意,逝者以《哭丧歌》送别。每逢“月也节”“侗年”等节庆,周边十二侗寨的歌队汇聚鼓楼坪,连唱三天三夜。

上世纪50年代,侗歌首次走出国门;1986年,侗族大歌在法国巴黎金秋艺术节上被誉为“清泉般闪光的音乐”;2009年,侗族大歌被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

在火爆的中国电影《哪吒之魔童闹海》开篇,一朵莲花于水墨意境中缓缓绽放,伴随空灵的侗族大歌吟唱,瞬间将观众带入充满东方神韵的世界,让世人再次感受到侗族大歌复调唱法的魅力,更让这“无字史诗”特质的古老艺术焕发新生。

从深山密林到世界舞台,侗族大歌用跨越语言的天籁,传递着古老东方的自然之声。

责编:郭霁瑶 [email protected]

美编:孟凡婷