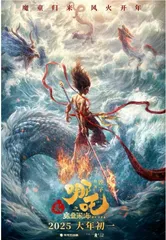

哪吒之魔童闹海:一场Z世代的反标签化革命

作者: 陆安楠《哪吒之魔童闹海》全网爆火,这样的国产电影盛况,你多久没见过了?仅仅一天时间,它的票房就一马当先,呈现出一路狂飙的趋势。无论是朋友圈还是短视频,又或是微博,都有它的身影出现,大家都在自发地讲述着看完之后的感受,有为殷夫人下线而哭得稀里哗啦的,也有人调侃自己看完电影相中了三样东西,分别是哪吒的手镯、敖丙的爹、申公豹的身材,还有不少男性网友表示自己完全被姑姑敖润所吸引。当然,还有一些“考公”网友提出了相对“个性”化的说法:认为《哪吒2》中的玉虚宫就是白宫、天元鼎上的标志是美元标志,无量仙翁掏出的药丸是新冠病毒、绿色的阐教令牌是美国国徽的缩影,也是“绿卡”的隐喻,认为《哪吒之魔童闹海》就是一部反美电影……

老实说,在我走进电影院之前,因为我已经在社交平台上看了很多关于这部电影的剧透,我心想,它能给我的惊喜应该已经不多了,但看完后,我发现它的核心魅力绝不仅仅是惊艳的特效和搞笑的槽点,那些碎片化的剧透也只是它无数优点中的凤毛麟角。与“反美电影”的看法相悖,从《哪吒1》到《哪吒2》,大家之所以这么喜欢,我认为最重要的还是剧作的魅力。在弹幕与短视频的碎片化叙事中成长起来的新一代年轻人,对传统神话的接受方式早已发生“基因突变”。当《哪吒之魔童降世》初面世,哪吒以暗黑系烟熏妆打破了记忆里红绫飘飘的经典形象时,我们看到的不是对经典的亵渎,而是一面映照当代青年生存困境的魔镜;现在,《哪吒之魔童闹海》围绕这个“反叛”的哪吒展开了更贴近现实生活的故事叙述,导演赋予了那些大家耳熟能详的故事和人物新的灵魂,人物的塑造更加立体完整,当我们从沉浸的光影世界中脱离后,这部电影真正的后劲才渐渐开始展现。仔细回味电影中的人物和故事,你就会发现哪吒代表的分明就是众多现代年轻人以及曾经年轻过的人,哪吒、敖丙、申公豹和他的弟弟申小豹,以及新人物鹿童与鹤童,他们共同状写了现代年轻人的千姿百态,恰似在“小镇做题家”“躺平青年”“佛系青年”等标签中挣扎的Z世代,用混不吝的姿态撕开社会规训的虚伪面具。

数字化生存下的身份解构

在虚拟与现实交织的次元壁中,当代青年正在经历前所未有的身份撕裂。社交媒体上的精修人设与出租屋里的“泡面青年”形成荒诞的镜像,正如哪吒与敖丙共用一个肉身参加升仙考核时,需要哪吒吃药丸沉睡,敖丙才能与哪吒结合,连太乙真人都忍不住吐槽:“嚯哟,这个才像正版的嘛”。反观现实生活,当“哪吒”背负全民希望登陆短视频平台,用完美的“魔丸+灵珠”式形象进行“龙族振兴”的直播带货时,其本质与当代网红经济下的表演性生存形成奇妙互文。这种数字化生存带来的异化,让每个年轻人都成了困在系统里的“魔丸”。

除此之外,不知道大家还记不记得1979年版的哪吒动画片,在那个版本的剧情中,父亲李靖无差别地指责哪吒,认为哪吒连累了父母与陈塘关,一句“父母骨肉养了你,你反而连累父母,留你何用?”让哪吒以一己之死两全了社会责任与所爱之人。1979版李靖夫妇对哪吒的“镇压式关爱”,与当代父母通过智能手环监控子女动态、用大数据分析填报志愿的行为形成跨次元共振。时间来到2003年的哪吒动画片中,龙王怀疑哪吒偷了灵珠,水淹陈塘关,要拿哪吒祭海,压力面前,2003版的李靖抱起自己的孩子,最终又放下,这一次,他没有把武器对准哪吒,而是选择站在家人的前面去抵挡困厄。在2019年的《哪吒之魔童降世》中,哪吒三周岁时天雷将摧毁魔丸,李靖到天庭寻找破解天劫咒之法,最终决定用“换命符”以自己的命换哪吒一命,一句“他是我儿”赚足了观众的眼泪,但当太乙真人用山河社稷图构建的“元宇宙”试图教化哪吒时,何尝不是教育产业化流水线上“素质培养”的隐喻?这些精心设计的成长程序,最终都在19版哪吒的“去你鸟命”中土崩瓦解。2025年,在《哪吒之魔童闹海》中,殷夫人在炼化成丹前说“吒儿,让娘最后一次抱抱你。”哪怕被无数根针扎进身体,她也要紧紧拥抱自己的孩子,殷夫人的心理状态就是“娘从来不在乎你是仙是魔,跟你在一起的每一天,娘都很开心”。时代在变,动画片的风格也在变,2025版的殷夫人对哪吒的爱,更像现在新一代年轻人对后代“兜底式”的爱,无论孩子是“成龙上天”还是“成蛇钻地”,无论孩子是手端“金饭碗”的公务员还是只能养活自己的“月光族”,都不妨碍“我爱你”。影片中,李靖和殷夫人不再是逼死孩子的传统代表,两人都以爱、以身体力行的方式影响着哪吒,让他即便是魔丸转世,也依然看见并相信这个世界的美好,正如导演饺子与母亲的故事,哪怕是饺子放弃前途一片光明的“华西医学生”身份,在家自学动画,虽然不理解,但母亲依然选择包容与支持,两个人靠着母亲1000元的退休金生活了3年。

再来看敖丙和敖光这两个人物与当今社会的联动。虽然是“灵珠”转世,但敖丙一出生就被家里安排好了未来要走的路,甚至一直被灌输着仇恨教育,听到最多的话就是“命运不公”“世界上没有好人”,像他一样活在这种人生里的年轻人又有多少?但每一个敖丙其实没得选,或者准确来说是渐渐地忘记了自己其实可以选。在哪吒2的结尾,敖光决定带着龙族远走深海,敖丙习惯了去走父亲设定好的路,下意识抑制住自己的意愿就跟着离开了,直到父亲察觉到他的异样并告诉他:“父王只是想用自己的经验为你谋个幸福,但现在看来,父辈的经验毕竟是过往,未必全对。你的路,还需要自己去闯,今后忠于自己内心的选择吧。”这句话让敖丙晃了神,第一次为自己的人生做了一次选择,转身跟随哪吒去找回那改变世界的少年意气。敖光的这句台词,不仅反映了对敖丙的深切关怀和对传统经验的反思,也表现出敖光希望通过自己的经验为敖丙铺平道路,让他少走弯路,但他也意识到,时代和环境的变化,意识到自己的经验未必适用于敖丙的成长环境,可生活中又有多少长辈愿意如敖光一般承认自己的经验未必是好的呢?曾经的“父权制”话语在互联网时代改头换面为父母“为你好”的算法推送,我想导演塑造敖光这个人物的用意,或许有一部分就是告诉如今的父母和孩子,时代在变,环境在变,人生的答案怎么可能一成不变?

稚气未脱的申小豹就像眼神清澈的大学生,对未来、对世界有着无限的美好向往,却不知道世界远比他看到的更加复杂,并不是非黑即白的。当他第一次面对隐藏式打击时,是李靖出于善良给予了这个少年一次保护,但世界给他的迎面一击最终还是避无可避,于是申小豹即便躲在父亲身后也还是被那一箭所伤,或者说,这个时候很多年轻人都“死”了,少有人能像罗曼·罗兰说的那样,看清生活的真相后依然热爱生活。尽管申正道竭尽全力将两个儿子送出大山,但在游戏的掌权者眼中,他们终归是无法实现阶级跨越的“小配角”,大批年轻人不禁自嘲“句句不提我,句句都是我”。

还有鹿童与鹤童,年纪轻轻,从他们身上却完全看不到一点自我,不苟言笑、毫无波澜,说麻木却又日夜辛劳,说正义却又毫无思考,仿佛一个标准得没有灵魂的流水线制品,而这又是当今多少年轻人的人生和影子?

标签化社会的暴力狂欢

为什么说影片中的哪吒就是导演饺子呢?我依稀记得《哪吒之魔童闹海》中有这样两句台词:

“小爷就要当神仙!”

“去你个鸟仙,小爷是魔,那又如何!”

当现实生活中的饺子从一定要成“仙”的执念转变为“我就是魔”的观念,是不是与影片中的哪吒形成闭环了呢?这又何尝不是众多现代年轻人以及曾经年轻过的人的真实写照?至于现实生活中的“仙”是什么,可能是“考公考编”,可能是金钱,可能是权力,可能是地位,可能是好的婚姻……我们总会习惯性地将某种状态或某种事物定义为“好”或“不好”,而我们理所应当的要向着好的方向去发展,那些“不好的”就应该远离。那究竟什么是好,什么是不好,什么是仙,什么又是魔呢?又是谁给他们下的定义?我想《哪吒之魔童闹海》中的申公豹和申小豹,以及申正道给了我们答案。在走进影院之前,我没想到哪吒2里除了敖丙敖光之外,最让我共情的竟然会是申公豹一家。山里妖族出生的申公豹好不容易进入了阐教,成了家乡方圆百里最有出息的孩子,无数人将他当作追逐的榜样,尤其是弟弟申小豹,百年苦练从不懈怠,在找到哥哥的那一刻,希望自己也能成为哥哥那样魅力无限的仙人,可早已被社会毒打的申公豹却有口难言,没人知道被羡慕的他、好成绩的他,也只不过是个被上级画大饼压榨的“牛马”,最终还要被贴上“反派”的标签。他的经典台词“人心中的成见是一座大山,任你怎么努力也休想搬动”,就很好地解释了为什么申公豹从未认为是哪吒害了申小豹,可明知申公豹是愿意为陈塘关百姓采购药材和粮草的角色后,观众还是怀疑,是申公豹害了陈塘关。

曾经,陈塘关百姓对哪吒的集体污名化,在当代社会已演变为更隐蔽的数据暴力;微博热搜榜上的社会性死亡事件,知乎匿名区里的道德审判,都在重复着“魔丸就该死”的逻辑闭环。当无量仙翁的幕后“大boss”身份被揭穿时,曾经怀疑是申公豹的现场观众瞬间反转的态度,与网络暴力中“黑转粉”的集体癫狂何其相似。偏见在算法加持下完成自动化生产,电影中百姓曾经对哪吒的恐惧源于天庭的“魔丸”认证,现实中平台算法通过用户画像不断强化信息茧房,当李靖试图用换命符改写哪吒命数时,当代年轻人正在用考研考公进行阶层突围,却发现社会流动通道早已被预制板封死,这种结构性暴力比哪吒承受的“天劫”更令人窒息。

其实,标签化的可怕之处又不止于此,狂欢式审判背后的认知懒惰已然成为时代病症。影片中的土拨鼠是穿着补丁衣服,住在简陋窝棚中的小妖怪,他们过着辛劳的生活,喝着难以下咽的鼻涕汤,却因为“妖怪”的标签被批量收割,这反映了底层劳动者被剥削和利用的现实。申正道用心经营着神仙培训班,希望通过努力让妖怪们获得仙籍。然而,他和徒弟们也因为“妖怪”的标签最终被仙界高层设计剿灭,揭示了职场中努力与回报的不对称。石矶娘娘拥有高武力值却与世无争,专注于自己的生活和美貌,本已经是挑不出毛病的存在,却也因为“妖怪”的标签被传统的神仙体系视为威胁而被消灭,她则代表着不随波逐流的个体,最终也将走向“主疑臣则诸”的末路。这些角色的塑造,正如热搜观众习惯用“吃瓜”心态消费他人苦难,当哪吒怒吼“小爷是魔,那又如何”时,当敖丙说出“自诩照是明灯,干的却是恃强凌弱、祸乱人间的勾当,你们才是邪魔外道”时,实则是忍辱负重、保全大局的东海龙王敖光奋力撕下了“傻白甜老实龙”的玩梗标签,是导演饺子对当年被贴上“啃老”标签的反驳,是当代年轻人向这个用标签替代思考、用站队取代辩证的浅薄时代发出的战书。

后现代语境下的自我救赎

当代青年的“反抗美学”正在解构传统叙事。从《哪吒之魔童降世》到《哪吒之魔童闹海》,年少哪吒用涂鸦颠覆山河社稷图的教化空间,正如Z世代用鬼畜视频解构主流话语。当敖丙的万鳞甲在火焰中化为灰烬,象征着精致利己主义人格面具的破碎,这种充满“破坏美”的反抗姿态,比任何正能量说教都更具生命力。而哪吒与敖丙的“共用肉身”则象征着边缘群体的联盟重构了革命叙事,“灵魔合体”,打破了非黑即白的二元对立,正如当代年轻人跨越性别、地域、阶层的多元联结。当敖丙选择离开敖光,与魔丸哪吒共同改变世界时,展现的是超越身份政治的更高维度抗争——对生命本真状态的追寻。哪吒从“既然都说我是妖怪,我就当妖怪给你们看”到“小爷是魔,那又如何”的转变轨迹,精准复刻了当代年轻人从“躺平”到“支棱”的心路历程,这种在认清生活真相后依然热爱生活的英雄主义,才是对抗存在主义危机的终极答案。

当影片结束,影厅的灯光亮起,我们看到的不仅是国漫的技术崛起,更是一个时代的精神寓言,这就是我认为两部哪吒最有魅力的地方。《哪吒之魔童闹海》闹的并不是龙族那片海,而是人生海海,在这个价值破碎又重组的后真相时代,每个年轻人都是自己的哪吒,既要抵抗来自外部的偏见封印,又要与内心的虚无魔性博弈。正如导演饺子所说:“世界属于每一个敢于挑战旧秩序的年轻人”,或许真正的成长,就是学会在标签化围剿中保持清醒,在算法囚笼里守护灵魂的棱角,像哪吒那样,在天元鼎中抱着“我想试试改变世界”的决心,在虚无主义的废墟上淬炼重建主体,因为,我们都太年轻,不知天高地厚!

陆安楠简介

陆安楠,青年作家,新闻工作者,影视配音达人,昆明文旅数字资产库长期签约创作者。曾作为云南省13名优秀青年代表之一参与共青团中央宣传部、中央网信办网络社会工作局举办的第五届“中国青年好网民”评选。8岁起开始陆续在《故事作文》《小星星·作文100分》《中学生导报》《中国少年作家》《滇池》《边疆文学》《散文诗月刊》《散文诗》等杂志发表作品并多次获奖,曾获百名中国少年作家、《滇池》杂志校园诗人等荣誉和称号。