场景营销思辨

作者: 刘春雄什么是场景?

我研究了大量从营销角度讲场景的描述,大致有两个角度:一是时间/场所,这是功能性角度,很容易进入细分逻辑,从而与现代营销逻辑兼容,把场景营销视为用户导向营销的一个分支;二是情景营销(Contextual Marketing),这是情绪性角度,非常符合当下互联网情绪消费的热点。功能性角度的场景,是场景营销的入门证;情绪营销角度的场景,是场景营销的高潮。而场景营销的核心,恰恰不是这两个角度。

年初,场景营销研究院提出了一个迄今为止最为完整的场景营销框架图,提出了场景的三大模块、六大因素。分别是:时间/场所、角色/流程、情绪/仪式感。时间/场所反映了场景是生活方式的切片,角色/流程反映了场景是社会关系的具现,情绪/仪式感反映了场景消费的社会价值和意义。

一个完整的场景,三大模块、六大因素缺一不可。三大模块,分别反映了场景的功能性、社会性和情绪性。

“待办任务”理论的精妙与局限

聊场景营销,离不开待办任务。而聊待办任务,离不开哈佛商学院教授克莱顿·克里斯坦森。

与运气竞争?传统营销的软肋

克里斯坦森提出“待办任务”这一理论的第一本书是《与运气竞争:关于创新与用户选择》(以下简称《与运气竞争》)。相比为克里斯坦森博得大名的《创新者的窘境》,《与运气竞争》有点小众,所以再版后改名为《创新者的任务》。

《与运气竞争》这个书名太有意思了。其实,这个书名就是对传统营销或者产品创新最尖刻的批评。传统营销或者产品创新的成功,不过是运气好而已。

为什么这么说?因为传统产品创新的逻辑体系是:用户→需求→产品。这是营销人已经习惯、很少质疑的分析逻辑。然而,问题恰恰出在这个逻辑上。因为用户与需求之间,没有逻辑上的因果关系,只有相关性,而相关性是概率论的观点。所以按照需求理论获得产品创新的成功,不过是撞上了大运,并非必然成功。

这个批评,暴露了传统营销用户细分思维隐藏的结构性缺陷。我们总是认为,用户越细分,需求越精准。但是,克里斯坦森认为,这只是相关性,不是因果关系。相关性明显不等于因果关系。克里斯坦森的这个观点直指传统营销的软肋。

互联网大数据能够给出太多的相关性,甚至我们过去认为一点关系都没有的事物之间也有相关性。美国《连线》杂志原主编克里斯·安德森2008年的观点是:仅靠信息关联就足以(产品)创新了。克里斯坦森说,在商学院里,教授各种各样的分析工具,例如回归分析、因子分析、主成分分析和联合分析,而这些分析方法都是位于金字塔底层以及为非营利组织设计的营销课程中的内容。

细想一下,规范运营的企业在开发产品(包括调研、分析)时,哪个不是这么做的?这么多年来,不断有人质疑调研模式,但很少有人像克里斯坦森一样戳到真正的痛处。

由于任务本身带有的复杂性,用户遇到困难时所做出的反应,并不能简单地被分解为数据并输入电子表格供人分析。

对任务的认识,更像故事而不是数据。

那么,怎么才能找到用户与产品之间的因果关系呢?

用待办任务替代需求

克里斯坦森提出用待办任务替代需求。

于是,营销的逻辑变成了:用户→待办任务→产品。而传统的分析工具是:用户→需求→产品。克里斯坦森最有价值的地方,就是否定了需求在营销中的地位。这等于掀了传统营销理论的天灵盖。

待办任务这个概念是需求概念的替代品。那么,什么是待办任务呢?

这就涉及著名的雇佣理论。你不是要买一个钻头,而是要买一个洞。为了一个洞,你雇佣了钻头。这是个营销人耳熟能详的观点,但很少有人想到它的认识论和方法论价值。另外一句营销学名言也是如此:在工厂,我们生产化妆品;在商场,我们贩卖希望。逻辑相似。顺着这个逻辑,太多的产品都可以这么说。比如,你不是买冰箱,而是购买保鲜,不过是雇佣冰箱实现保鲜而已。这样的观点,其实早在《营销短视症》一文中就说得明明白白了。

待办任务的逻辑是:明确了任务,就一定会找产品。雇佣产品,完成任务。这就是非常明确的因果关系。《与运气竞争》讲的不是营销,而是产品创新。产品创新,需要找到待办任务。待办任务明确了,产品创新就清晰了。相比于用户需求的相关性,特定背景下的待办任务是确定性的。克里斯坦森的这个逻辑,堪称完美!

为什么是场景营销

如果待办任务的雇佣逻辑成立,那么,怎么发现待办任务呢?

最大的难点是:用户很少能够把自己的需求清楚或完整地表述出来。这是传统用户调研最大的难题。就算能表达,他们的行为或许会与其表述背道而驰。因此,需要捕捉用户没有说的话。

《与运气竞争》提出了5种方法:1.寻找你生活中的任务;2.在不消费的领域寻找机遇;3.搜索替代解决方案;4.专注于我们不想做的事;5.找出产品不同寻常的用途。

看到这里,是不是有点虎头蛇尾的沮丧?这5种方法,仍然逃脱不了猜猜猜,需要有点福尔摩斯般的技能,不是显性的因果关系,没有像样的发现待办任务的方法论。

读完这本书,我的感觉就是:有惊喜,有沮丧;有突破,有局限。

惊喜之处,一是它戳到了传统用户需求逻辑的痛处,太精准了,这是传统营销的用户需求理论无解的痛处;二是待办任务面对需求理论简直就是站在高处降维打击,建立了营销中的因果关系。

沮丧之处,就是逻辑不完整。“待办任务→产品”的逻辑是完整的,但待办任务从何而来?不完整,有点敷衍了事,草草结尾。原来以为待办任务理论掀了传统营销理论的天灵盖,结果掀了一半又盖上了。

但是,待办任务的理论体系激发了我。我觉得以下两点在场景营销体系中是有发展空间的:

第一,把待办任务理论,从产品创新扩展到场景营销。克里斯坦森的待办任务理论,仍然沿袭了用户导向的思维,而场景营销就从用户思维里跳出来了。这样的话,待办任务就只是场景营销中的一个环节。

传统营销:用户→需求→产品

待办任务理论:用户→待办任务→产品

场景营销理论:场景→待办任务→解决方案

第二,建立场景与待办任务之间的因果关系。待办任务理论建立了待办任务与产品创新之间的逻辑关系,而场景营销可以建立场景与待办任务之间的逻辑关系。这样的话,就可以建立场景营销全链(场景→待办任务→解决方案)的因果关系。如果做到这一点,将会是重大突破。

场景中的结构化用户与角色:不同用户的趋同消费

接着来看场景中用户的角色,以及角色对待办任务的影响。

场景案例分析

场景案例1:一个孕妇想吃冰淇淋,瞒着家人偷偷买了吃,被丈夫发现了,很尴尬。

场景分析:如果是一名未婚女性,爱吃冰淇淋,只要不怕胖,想吃就吃。特别是在恋爱期间,未婚夫宠着,想吃赶紧买。但是,一旦怀孕,消费就受到另一个角色的约束——未出生的婴儿,而且这个约束还有第三方监督方——老公及家人。不管是“90后”还是“00后”,也不管是南方人还是北方人,孕妇的消费已经不完全属于自己了。

场景案例2:2023年8月,网上流传有一条社会新闻,叫作“‘00后’安排商务宴请,董事长当场石化”。作为公司行政秘书的“00后”,带着一群领导和客人去吃蜀大侠。看着桌上各式配菜、料碟和翻滚的红汤锅底,听着邻桌人声鼎沸,大家涮得热火朝天,穿着火锅围裙的董事长和客人们面面相觑,哭笑不得。

场景分析:“00后”朋友之间请吃火锅,没问题。领导跟家人、亲友聚餐,或者带公司员工聚会吃火锅,也没问题。但是,商务宴请就不合适。吃什么、在哪里吃,不是由个人喜好决定的,而是由角色和关系决定的。商务宴请,是甲乙方关系。这里要考虑:1.待办任务,即宴请的目的;2.角色关系,最重要的当然是甲方客人的偏好,以及甲方客人与董事长的关系。商务宴请,是典型的结构化用户场景,个人的偏好让位于商务宴请里的角色关系,而且大概率会向甲方主宾的偏好靠拢。

消费的社会性

一个人的消费,受到两方面的影响:

一是个人偏好和消费能力、消费意愿的影响。用户导向的营销,正是基于这个消费逻辑建立的。其基本逻辑是:用户调研→用户细分→目标用户及需求→定位→4P(产品、价格、渠道、促销)策略→执行→控制(管理),这就是科特勒营销理论的基本框架。简而言之,就是“用户→需求→产品”的用户逻辑思维模式。

二是所在场景及场景中群体的影响。场景怎么对个人消费产生影响呢?这就涉及场景营销的三大模块、六大因素。第一模块是时间/场所。都是吃饭,早中晚餐各有不同,这是生活方式。第二模块是角色/流程。同样是一群人去吃饭,商务宴请只能吃一样的饭,但每个人的角色不同,对消费的影响也不同;南方与北方餐饮文化不同,一顿饭的消费流程也就不同。第三个模块是情绪/仪式感。克里斯坦森认为,待办任务有“功能性、社会性、情绪性”三个维度。

一直以来,“个性化”都是营销领域的“政治正确”,但是最成功的营销却是“你用我也用,你买我也买”,甚至互联网带给我们的不是更加个性化,而是更加从众。

我的理解是,“随大众”有两类:一类是刚性的随大众,是场景的软约束,乃至硬约束,比如商务宴请;另一类是心理上追求归属感的从众。为什么个人消费要从众?因为消费有社会性。人类之所以成为人类,就是人类的社会性。家庭、公司、社区、朋友、同学……都是人的社会性的体现。

所以,个人的消费没有真正意义上的个人性,而会带上社会性的痕迹。消费的社会性,总体上趋向消费的一致性。消费的一致性,有的是硬约束,比如,办公室午餐,如果是点外卖,可能同事之间没有一致性,各点各的外卖;如果是集体聚餐,就有一致性,但可能会考虑每个人的偏好,这是软约束;如果是集中安排的工作餐,就只能听凭统一安排了,这是硬约束。

用户逻辑的营销,强调相似用户需求的相似性。场景逻辑的营销,强调不同用户在相同场景消费的趋同性。

场景用户的结构化

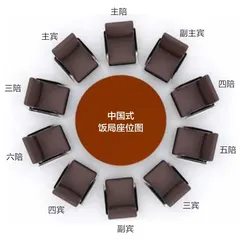

说一个最熟悉的场景——北方宴请。角色分配一目了然。

场景营销研究院把角色/流程归为一个模块,因为角色与流程是一对。角色确定了,流程也就确定了。

针对当下白酒行业流行的品鉴会(或沉浸式体验),新营销专家团提出了一个相对标准的品鉴人员构成:1KOL(关键意见领袖)+2KOC(关键意见消费者)+3大C(消费者)+4普C。KOL是终极裁判,一锤定音;KOC是传播者,传播KOL的消费偏好;大C是买单人,大客户;普C是跟风者。上述人员构成和角色分工,就是场景用户结构化的有效利用。

我们据此再来分析一下此前场景案例中的角色。在场景案例1中,孕妇应该是家庭中的KOL,但消费却受到极大约束,而约束的主体是还未出生的婴儿,婴儿的代言人是家中的长辈、老公。在场景案例2中,“00后”没有搞明白,他只是商务宴请的经办人,而不是KOL,他并没有话语权。

角色与消费权利让渡