会话含义视角下《卖花女》人物对话两汉译本的对比分析

作者: 顾轶佳

著名语言哲学家格赖斯认为,自然语言是完善的,不需要逻辑语言来替代。在交际过程中,交际双方往往会有意或无意遵守一种合作原则,以便在某种程度上达成一个共同的目标。

一、合作原则及会话含义

合作原则可以分成四种准则:一是数量准则,是指说话人提供的信息不要过多,也不要过少,要恰到好处;二是质量准则,是指说话人要真诚对话,传递真实的信息,不要弄虚作假,也不要说证据不足的话;三是关系准则,是指不要答非所问,做的回答要与问题有所关联;四是方式准则,是指说话的方式要简明扼要,井井有条,避免歧义和晦涩。

但在现实生活中,为了实现交际上的某些特殊需要,人们通常会在不同程度上故意违反合作原则的四种准则,创造出“会话含义”,也就是我们所谓的言外之意。格赖斯将违反合作原则的方式分为四种:一是违反数量准则,给出的信息要么过多,要么过少;二是违反质量准则,产生了某种修辞,如反语、比喻、缓叙、夸张、反诘疑问句等;三是违反关系准则,所答非所问;四是违反方式准则,使用不太简洁的表达方式,往往会产生歧义或啰唆的感觉。

二、《卖花女》原文与两个汉译本第一幕对比分析

萧伯纳是戏剧界一颗璀璨的明珠。其作品以幽默和讽刺的风格见长,正如林语堂所言,“把‘真理’与‘俏皮’合婚,这也是萧氏自己的俏皮话,也就是萧氏的至理名言。萧氏的幽默—其实一切的幽默都是如此—是专在写实,专在揭穿人生、社会、教育、政治、婚姻、医学、宗教……的西洋镜”(林语堂《林语堂名著全集》)。《卖花女》是萧伯纳的主要代表作品之一,主要讲述了语言学家希金斯与皮克林打赌,要用六个月左右的时间,把一位容貌动人但举止行为十分粗俗的底层卖花女改造成为一位如公爵夫人般优雅的“贵女”的故事。剧中通过经典的人物塑造和夸张的人物对白,生动地讽刺了20世纪英国社会以口音划分阶层的畸形现象。该剧共五幕,笔者选取第一幕午夜暴雨倾盆,众人来到教堂门檐下躲雨时,卖花女伊莉莎与语言学家希金斯和皮克林初次碰面的情景。下文首先尝试从会话含义的视角对《卖花女》第一幕进行定性和定量分析,其次对产生会话含义的每一种类型各举一例进行分析,看看原文是如何违反合作原则,创造出特殊的会话含义的,并对杨宪益和林语堂两个汉译本进行分析,看看哪个译本更好地再现了原文的感染力。

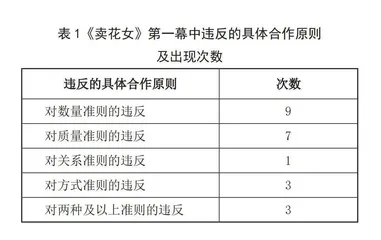

《卖花女》第一幕中产生会话含义的具体方式及每种方式出现的频率如下表1所示:

由上表可知,原作中出现次数最多的是对数量准则的违反,共9次,最少的则是对关系准则的违反,仅1次。在对两种及以上准则的违反中,主要是对数量和方式准则的违反,一共出现了3次。下面,笔者将对产生会话含义的五种类型,各举一例,对原文和两个汉译本进行对比分析。其中,原文片段均选自萧伯纳创作的《卖花女》,译文1为杨宪益译本,译文2为林语堂译本。

(一)对数量准则的违反

例1原文:

THE FLOWER GIRL [with feeble defiance]. Ive a right to be here if I like, same as you.

THE NOTE TAKER. A woman who utters such depressing and disgusting sounds has no right to be anywhere-no right to live. Remember that you are a human being with a soul and the divine gift of articulate speech: that your native language is the language of Shakespeare and Milton and The Bible; and dont sit there crooning like a bilious pigeon.

译文1:

卖花女:(微弱地抵抗)你能待在这儿,咱要是愿意,也能待在这儿嘛。

做记录的人:一个说话口音那么难听的女人,在哪儿也不能待,根本就不该活着。你该记得你是个有灵魂的,上天赐给你能说人话的人,该记得你的国语是莎士比亚、弥尔顿和《圣经》所用的语言;别再坐在这儿像个生气的鸽子似的念叨了。

译文2:

卖花女[微弱的反抗]:我有权利,随意留在此地,与你相同。

笔记者:一个女人发出这种令人不乐讨人厌的声音,没有住在任何地方的权利—没有权利活在人间。须记得你是人类,有灵魂,有能语言的神圣才能,须记得你国的语言是莎士比亚,米尔顿,及《圣经》所用的语言,不要坐在那边咿唔,像一只坏脾气的鸽子。

分析:这个片段讲述的是雨停之后,避雨的众人都已经离开,只剩下卖花女、语言学家希金斯与皮克林三个人,卖花女还在不停地抱怨希金斯的场景。原文中,卖花女认为自己和希金斯一样具有选择地方躲雨的权利,除去反驳卖花女的观点之外,希金斯还补充了其他一些对卖花女行为的要求。因此,原文违反了数量准则,特殊的会话含义由此产生,从侧面表现了英国社会按照口音划分阶级的现象。另外,希金斯的话语中“学究气”十足,用词正式,出现了很多长句和复句,凸显了其语言学家的身份,也展现了希金斯对自己母语英语的喜爱和自豪之情,以及他对下层人士的鄙夷和刻薄。此处,杨宪益采用北方方言,用“咱”一字,表现了卖花女的用语粗俗和低下的社会地位,相比于林译采用的普通话标准句式来说,更加生动。另外,结合全文,我们可以得出,原文中,希金斯讽刺卖花女说的话depressing and disgusting,其实是在说卖花女的发音并不标准,口音很重,一听就知道来自底层阶级。杨宪益在其译文中直接将这一含义凸显了出来,消除了原文可能产生的其他会话含义。而且,杨译中的“待在这儿嘛”与“哪儿也不能待”也形成了形式上的呼应,相比于林译来说,流畅性更好,凸显卖花女用词随意的特点,符合其身份特征。曾宪才曾说,会话含义对语言形式具有极大的依赖性,译者在翻译时,应该尽量以形式对等为主,把语用意义留给读者自行推理、体会和想象。较于林译来说,杨译更贴合原文的形式,按照原文的修饰关系进行断句,因此,汉语译文的短句数量和英语原文的短句数量基本保持一致,句子长度也和原文长度比较接近,通过形式对等的方式,展现了希金斯盛气凌人的形象。此处,林译较为琐碎,小句较多,相较于杨译来说,气势减弱了一些。概言之,对于此处片段来说,杨译在句式选择、语义表达两个方面上比林译更胜一筹。

(二)对质量准则的违反

例2原文:

THE FLOWER GIRL [breaking through them to the gentleman, crying wildly] Oh, sir, dont let him charge me. You dunno what it means to me.Theyll take away my character and drive me on the streets for speaking to gentlemen. They—

译文1:

卖花女:(从人群中挤到绅士旁边乱叫着)先生呀,别让他带咱到局子里去。那咱可就毁了。他们因为是咱和您说了话,就要说咱是个坏女人,把咱赶去当娼妓。他们—

译文2:

卖花女[羞恼欲狂,受人拥挤滋扰,由人群中闯出来找那位先生,狂号说]啊,先生,不要让他控告我。你不知道这于我有多少利害,他们要取消我的品行保证书,赶我在街上流离,加以兜揽男子(的罪名),他们—

分析:这个片段发生在旁人向卖花女指出,后面一直有人在记录她所说的每一句话,卖花女担心会被“便衣警察”希金斯抓起来,恳求绅士皮克林不要控告自己的场景。结合后文,我们可以知道希金斯并不是警察,所以他并没有权利逮捕卖花女,而且,他记录卖花女的语言也只是为了研究,并不是作为卖花女有着不当行为的罪证,因此,卖花女说出来的话缺乏证据,此处违反了质量准则。此外,这个片段也传达出了一种特殊的会话含义,那就是当时英国的社会十分残酷,底层的妇女很难有立足之地,主动和上层阶级的男士搭话,就会被当作是娼妓,关到监狱中。与林译中的“我”“控告”“利害”“他们要取消我的品行保证书”以及“赶我在街上流离”相比,杨宪益更为注重词语的选择,me和my都翻译成方言“咱”,“带咱到局子里去”“那咱可就毁了”“咱是个坏女人”“把咱赶去当娼妓”,均为比较低俗的语言,凸显了卖花女没有受过多少教育,以及面对上层阶级的无端指责,来自社会最底层的人,毫无还手之力,只能卑微恳求的情形。中文读者可以通过杨译中卖花女的用语,轻易地与卖花女形成情感上的共鸣。这样,作品的艺术感染力得以比较完整地展现出来。所以,此处,杨宪益的译文更胜一筹。

(三)对关系准则的违反

例3原文:

THE BYSTANDER [to the girl] You be careful: give him a flower for it. Theres a bloke here behind taking down every blessed word youre saying. [All turn to the man who is taking notes].

THE FLOWER GIRL [springing up terrified] I aint done nothing wrong by speaking to the gentleman. Ive a right to sell flowers if I keep off the kerb. [Hysterically] I'm a respectable girl: so help me, I never spoke to him except to ask him to buy a flower off me.

译文1:

旁边的人:(向卖花女)你留点神:给他一枝花。后面有个人可把你说的话全给记下来了。(大家都回头看那做记录的人。)

卖花女:(吓得跳起来)咱跟那位先生说句话不能算是做坏事呀,咱卖花也不犯法,又没在人行道上。(害怕大叫)咱可是个正经人家的女孩子。帮帮我,咱也没说别的,就是请他买一枝花。

译文2:

旁观者[对女郎]:你须小心:他给你钱,你得给他一朵花。后头有一位把你的话每字都写上去。[大家回观那位正在笔记的人。]

卖花女[慌张地跳起来]:我对那位先生说话,并没有罪过。如果我不站在车路上,我有卖花的权利。[发痴似的]我是正经的女子:上帝帮助我,我除了请他买花以外没有对他说话。

分析:这是旁观者看到希金斯一直在记录卖花女说的话,提醒卖花女之后,卖花女做出的一系列反应。旁观者指出有人在记录卖花女的言语,怎么就和“有没有做错事”“犯没犯法”“正不正经”有关呢?因此,这个片段违反了关系准则,从侧面表现了此处卖花女内心的预设—把希金斯,也就是那个做笔记的人当作了警察,也反映了当时英国社会底层妇女十分低下的社会地位,只要和上层的绅士说句话,就很可能会被当成妓女。相比于杨宪益的译文来说,林语堂的译文更加贴合原文形式,在译文中补充了原文中没有直接提到的信息,如旁观者话语中的it一词,指代的是上文中提到的绅士皮克林已经付钱给卖花女这件事,那么作为卖方的卖花女就应该给皮克林一朵花。将it一词的含义明确翻译出来,凸显了句内的逻辑关系。另外,林译的选词也更加贴合卖花女的预设,“罪过”“权利”都可以和“警察”产生关联。相比于林译来说,杨译的选词稍微差了点,并没有与卖花女内心的预设形成很好的呼应。

(四)对方式准则的违反

例4原文:

THE FLOWER GIRL [picking up a half-crown] Ah-ow-ooh! [Picking up a couple of florins] Aaah-ow-ooh! [Picking up several coins] Aaaaaah-ow-ooh! [Picking up a half-sovereign]Aaaaaaaaaaaah-ow-ooh!!!

译文1:

卖花女(捡起一个半克朗银币)哎—呀!(又捡起两个两先令的银币)哎—呀!(又捡起几个硬币)哎—呀!(又捡起一个十先令的金币)哎—呀!!!