通用技术项目实践活动的本土化教学探索

作者: 张先魏 范雪梅

通用技术项目实践旨在构建系统性强、关联度高、知识主线明确、技能训练适度的项目体系。在课堂教学中,通用技术项目实践活动存在以下问题:首先,在通用技术学科教学中,存在教师开展项目实践活动不考虑学科核心素养、延用传统教学方式,学生被动接受知识,学习活动中学生参与度低等问题。其次,通用技术课程教材有三个版本:广东教育出版社、江苏凤凰教育出版社、地质出版社,在不同版本的教材中各章设置的学生项目活动内容离各学校的实际教学情况有一定的距离,存在实验场地的限制、实践工具的差异等问题,导致教师难以直接使用教材。最后,部分教师在教学中自主设计的实践活动未考虑现实情况,导致实践项目流于形式,难以开展,无果而终。基于以上问题,笔者认为设计本土化的通用技术项目实践活动,势在必行。

一、核心素养下通用技术项目实践活动的本土化策略

核心素养是学科育人价值的集中体现,通用技术学科注重在建构基础知识、基本技能的基础上,挖掘通用性、基础性技术教育以达到培养高中生程序性知识建构、实践能力提升、创新设计思维的目的。项目实践活动的本土化教学指优选乡土化资源融入通用技术的课程内容,以“大单元”“大概念”的理念为单元教学设计的方向,以学科核心素养与单元学习目标为导向,以学生为主体,采用适当的教学方法来组织单元内容、设计实践项目,引导学生合作探究,提升学生的学科核心素养。通过学科核心素养下项目实践活动的本土化教学探索,学生参与项目实践活动,通过视频案例的感知、作品的动手制作、技术试验的探究等,逐步形成通用技术学科的价值观、必备品格和关键能力。在项目实践活动本土化教学的过程中学生能深度感知故乡的传统文化、传统工艺、传统技术、古典建筑等,能更加关注自身、关注家乡,加深对家乡的认知和热爱。项目实践活动的本土化教学要做到以下几个方面:

(一)突出课程特征,明确本土化开发的方向

通用技术课程特征有三个:一是技术性,通用技术学科在技术学科的本质和育人的基础上整合了“文化”“知识”“思维”相统一的技术观;二是生活性,通用技术教学内容应与时俱进,教师教学应紧密联系生活、生产实际;三是综合性,通用技术是多门学科的综合体。在项目实践活动的本土化教学过程中,我们必须立足课程特征,融合地方特色来实施多元化的资源挖掘。

(二)立足古典建筑,挖掘历史项目

古典建筑是历史文化、先辈智慧和技术的传承,我们可以挑选昆明本土极具代表性的古建筑案例融入项目实践活动的设计中。如教学通用技术教材必修2第一章“结构及其设计”时,教师需要收集整理昆明的传统民居建筑和桥梁的资料,将本章知识点(包括认识结构、探究结构、结构设计及经典结构的赏析)与古典建筑资料进行融合,制定主题为“我身边的建筑与结构”的项目实践活动。教师可以查找古典建筑的文化渊源让学生了解结构,在对古典建筑的分析中关联结构的分类、结构的稳定性等。学生实践活动可以开展桥梁模型制作、桥梁测试等实践内容。利用家乡古典建筑开发项目实践活动,能有效激发学生的乡土情怀,增加对故乡的了解,同时也培养了学生的技术素养、物化能力等学科核心素养。

(三)传承乡土习俗,体验民俗项目

民俗文化的传承和创新是我们的使命,通用技术项目实践活动需要挑选优质的适合融入课堂教学的乡土民俗活动,注重本土地域民俗文化的渗透。如鲜花饼是云南经典点心代表,备受旅客的喜爱,教师可以将“云南特色鲜花饼制作”与通过技术教材必修2第二章“流程及其设计”结合,引导学生体验鲜花饼的制作,让他们经历和馅、炒馅、和面、揉面、入馅等制作工序,理解流程的含义、分析环节与时序的特征。教师再引入本土企业嘉华集团,了解其现代工艺,让学生思考流程设计的目的及优化的方法,同时也可以创新鲜花饼的制作方法,宣传云南民俗文化。

(四)聚焦传统手工艺,传承技术项目

核心素养的形成需要丰富的教学资源来支持,传统手工艺可以展示家乡深厚的技术发展史,承载着传统手工艺品的精湛工艺和技术魅力。我们可以在通用技术项目实践活动中融入传统手工艺。如风筝是一项我国民间传统艺术,滇式风筝作为本土极具代表性的传统手工艺,其制作包括“扎、糊、绘、放”,即“扎架子、糊纸面、绘花彩、放风筝”。教师可以将通用技术教材必修1第四章“设计方案的实现”与滇式风筝设计制作进行整合,引导学生体验风筝的设计、制作,感悟工匠精神对技术制作的独特作用。

二、核心素养下通用技术项目实践活动的本土化教学设计

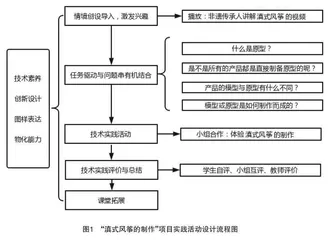

课堂项目式教学的开展具体包括三个阶段。前期:项目主题确定、本土化情境创设、任务设计、启发式问题设计。中期:项目活动实施、学生活动组织。后期:学生实践活动评价总结、拓展延伸项目。笔者以核心素养为导向,选取云南特有的滇式风筝为项目题材,创设问题或任务情境,引导学生建构知识,并解决技术问题。笔者以粤教版通用技术必修1“技术与设计1”第四章第二节“模型或原型的制作”为例,进行了尝试,设计了以“滇式风筝的制作”为主题的项目实践活动。设计流程图(如图1)与思路如下:

(一)创设情境导入,激发兴趣

以“非遗传承人——朱家祥讲解滇式风筝”的视频激发学生的学习兴趣,让学生感受生活中的模型、原型,并思考问题。

设计意图:让学生感知本土非物质文化遗产——滇式风筝,并思考风筝是如何制作而成的。

(二)任务驱动与问题串有机结合

分析情境问题任务一:什么是原型?

展示风筝原型、华为Mate70原型图片,引导学生说出原型的作用:用于检测和试验,以对设计方案的实现效果进行评估。

设计意图:学生在教师的引导下形成对原型概念和作用的知识建构。

分析情境问题任务二:是不是所有的产品都是直接制备原型的呢?

教师展示飞机风洞试验模型、学生制作的桥梁模型,引出模型的作用一:帮助设计者分析设计的可行性;展示房屋建筑模型、鸟巢模型,引导学生归纳模型的作用二:用来交流并检验设计思想及过程,反映最终产品的形象和质感。

设计意图:学生在教师的引导下形成对模型概念和作用的知识建构。

分析情境问题任务三:产品的模型与原型有什么不同?

设计意图:加深学生对模型和原型的认识。

分析情境问题任务四:展示教师自制风筝模型,引导学生思考模型或原型是如何制作而成的?由此提出设计任务:体验滇式风筝的制作。

设计意图:了解模型或原型的制作过程,端正学习态度,为后面的实践操作提供理论指导。

(三)技术实践活动

非遗传承人讲解滇式风筝的视频,明确对风筝骨架的大小、稳定性、抗风性、美观性等参数提出要求,并强调安全因素;让学生自主选择材料与工具(见表1);强调试验报告的填写应简明扼要(见表2)。

设计意图:教师引导学生从理论到实践,再“从做中学”,将方案转换为有形物品,培养学生的创新设计、图样表达等能力。

(四)技术实践评价与总结

作品展示,教师根据设计要求和目标制定作品评价表对学生作品进行测试、评估及优化(见表3),再引导学生总结模型或原型的制作过程。模型或原型的制作过程:制作准备—零件加工—产品装配—表面涂饰。

表3 作品评估表

设计意图:结果呈现,教师让学生从“做”中总结,回顾模型或原型制作过程,在简单的制作过程中体验成功的喜悦或吸取失败的经验,树立探究意识,形成技术意识。

(五)课堂拓展

教师展示不同材料制作的各种乡土化模型图片,引导学生拓展思维,发现生活中存在的问题,寻求解决方案,并通过模型或原型的制作来检验方案。

设计意图:拓展学生对模型的认识,起到前后呼应的作用。

三、核心素养下通用技术项目实践活动本土化教学的思考

(一)创新核心素养下通用技术项目实践活动本土化教学的方式

新课标指出通用技术应采用多种教学方式,层层引导促使学生深度学习的发生。在通用技术项目实践活动中,教师要发挥引导作用,提出的问题难度要适当,一步步引导学生由浅及深地进行思考,激发学生的探究欲望。任务设置要以学科核心素养的培养为目标。教师应将探究任务进行分解,让学生在小组合作探究的过程中习得知识和关键技能。

(二)在通用技术项目实践活动的本土化教学中应注重项目的设计和评价

设计项目主题时,教师应深度挖掘本土化资源(包括传统工艺、技术、民俗、建筑等),对资源进行筛选,根据其特色与课程内容的贴合度选择。课堂教学中要注重实施过程的管理,教师应根据选定的本土化资源,融合学科大概念及各章节知识点,把教学情境、教学环节、教学步骤等具体化。在集体备课中,教研组需要反复研讨、修正后确定最终实施方案,并进行课堂实践检验。项目过程及项目实施结果的评价应多角度、多方式。教师一方面可以从教学内容、实施过程及回答问题方面设置评价;另一方面还可以从学生自评、生生互评、教师点评三方面开展评价。通过课堂教学实践,教研组交流探讨,教师可以查找亮点与缺陷,评估项目实施成效。

综上所述,将本土化资源融入通用技术项目实践活动教学中,不仅能使课程贴近生活、生产实际,还能促进学生主动学习知识,提高学生的参与度。针对必修和选择性必修教材结构和内容的设置差异,结合实际情况因地制宜地开展课程内容,可以让学生在学以致用的同时,培养家国情怀。