初中化学跨学科实践活动的教学探索与反思

作者: 窦星星 叶芳红

《义务教育化学课程标准》(2022年版)提出要设计开展挑战性实践任务,使学生形成多学科融合解决问题的系统思维。跨学科实践活动与初中化学学习主题紧密结合,可以促进知识形成,帮助学生理解整合学科知识解决实际问题,提升学科核心素养和多种能力。“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”属于“化学与环境”领域产品制作类综合实践活动,因全球空气质量问题而提出,具有现实意义。此项目综合体现“物质的性质与应用”等大概念,涵盖空气组成等知识,需运用多学科知识,包括组装“检测站”及依据数据分析空气质量相关问题,培养学生利用科学与技术解决实际问题的能力,发展科学探究与实践、科学态度与责任等学科素养。

一、总体设计与课前准备

笔者之前观摩了一节关于跨学科项目学习的实践案例,出自人教版九年级第二单元,目标是结合其他学科知识组装一个微型空气质量“检测站”检测空气质量,再引导学生通过实践活动体会科学、技术、社会的相互关系。曾有教师用固体氢氧化钠吸收空气中二氧化碳,通过质量变化来计算二氧化碳的浓度。查阅资料,目前,二氧化碳传感器主要分为红外二氧化碳传感器、催化二氧化碳传感器、热传导二氧化碳传感器,它们均可直接测出二氧化碳的浓度,并不需要用氢氧化钠吸收二氧化碳的方法去测,出现课堂教学与实际不符的情况。基于此,在查阅相关资料的基础上,笔者设计了本活动并进行实践。

1.设计思路

本次实践活动分为引导课、探究课、展示课共计4课时。引导课1课时,教师主要介绍空气的成分及用途,分配任务;探究课2课时,带领学生参观空气质量监测中心,要求学生组装“检测站”检测校园及生活周边空气质量;展示课1课时则是进行总结与交流。

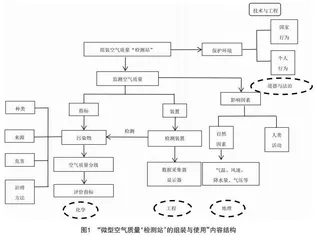

“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”项目聚焦空气质量测定,包含了解空气质量检测的意义、参观监测站、组装“检测站”及使用“检测站”检测空气质量等任务,需运用化学、地理、道德与法治等多学科知识,涉及空气组成、空气污染的影响、污染防治等内容,旨在培养学生综合素养和实践能力,促进学生理解科学、技术、工程与环境的关系。本课例的内容结构如图1所示。

2.教学目标

(1)通过查阅资料,了解空气主要污染源,以及空气污染对人体的危害,了解空气质量检测的主要指标和意义。

(2)应用技术与工程的方法组装一个微型空气质量“检测站”并检测空气质量;通过实践活动,体会科学、技术、社会的关系。

(3)通过微型空气质量“检测站”的组装与使用,加深学生对科学、技术、工程与环境之间关系的理解,提高合作与交流能力,从生态文明思想的角度加深理解,提升学生的科学态度与责任素养。

3.任务设计

本项目以“微型空气质量‘检测站’的组装与使用”为总任务,按照空气质量检测的意义→实地参观空气质量监测站→组装空气质量“检测站”→使用“检测站”检测空气质量的流程完成。四个任务按逻辑顺序展开,需要学生灵活运用化学、地理、道德与法治等学科知识完成,最后进行生态文明思想教育和理念渗透。跨学科实践的任务化设计与实施,对于提高学生的实践能力与创新精神具有重要的意义。具体任务设计如表1所示。

4.课前准备

电脑软件:朗威DISLab数字化信息系统实验室全国版软件包V8.0。

所需设备:电脑(1台)、朗威SO2传感器(1个)、朗威CO传感器(1个)、朗威NO2传感器(1个)、朗威PM2.5/10传感器(1个)、O3检测仪(1个)、朗威数据采集器(1个)、数据线(1组)。以上为每个小组所需设备数量,可视学生分组情况调整。

二、主要教学过程与设计意图

【导入新课】

教师展示2023年4月14日上午8时昆明市上空“灰蒙蒙”的图片和当天的空气质量指数,以及昆明市湛蓝明净的天空图片,再展示“学习强国”学习平台上关于“习近平在全国生态环境保护大会上强调:全面推进美丽中国建设加快推进人与自然和谐共生的现代化”的报道,以及昆明生态环境局“环境空气质量优良率达99.53%昆明倾力攻坚擦亮蓝天名片”的报道。

教师引导学生了解分析图片及报道,并让学生带着“空气质量监测什么”“如何监测”等问题开启学习,请学生根据布置的调查任务,分享调查结果。教师再引导学生通过空气质量日报来获取空气质量信息,呈现空气质量日报资料卡片和2024年9月21日云南省主要城市环境空气质量日报数据,请学生阅读并回答下列问题:(1)空气质量日报的主要内容有哪些?(2)空气质量指数是如何得到的?(3)目前计入空气质量评价的主要污染物有哪些?(4)空气质量状况分级的标准是什么?(5)2024年9月21日昆明市空气质量是几级,空气质量状况如何?

学生从资料卡片中获取信息并回答问题。

任务一:认识空气质量检测的意义

【教师】空气质量日报上的数据是如何得到的?生态环境部门通过“检测器”获取空气中主要污染物的种类、浓度及分布情况,这对于我们制定有效的环保政策和改善措施至关重要。

【视频】空气质量监测的视频。

【教师】总结空气质量监测的意义:(1)可以直观获取空气质量数据,判断空气质量好坏;(2)可以依据数据趋势预测空气质量;(3)可以依据监测数据追溯污染源头,制订相应政策和措施。

【设计意图】教师引导学生分析空气质量日报,学会从各种途径调查空气质量数据,根据检测数据作出分析,进一步明确空气质量检测的意义,并根据数据作出相应的预防措施。

任务二:参观空气质量监测站

【教师】请同学们依据参观监测站及调查访谈结果回答下列问题(课前已安排学生参观过昆明市生态环境监测站及校园气象站):

1.空气质量监测站中安装了哪些仪器?

2.监测了哪些数据?

3.相关数据是如何处理的?

4.昆明空气污染物的种类有哪些?

5.气象条件(如气温、风速、降水量、气压等)对空气质量有什么影响?

学生依据调查分享交流。

【学生补充】其他条件也会对空气质量产生影响,如汽车尾气、生活垃圾、工厂废气的排放。

【学生补充】化学与我们的生产生活密切相关,与社会的发展也密切相关,在解决很多社会问题方面发挥着重要的作用,比如空气质量的检测和污染物的处理与防治。我们可以利用一些传感器准确获取数据,为相关部门决策提供数据支撑,利用所学知识为我们的生活服务。

【设计意图】通过参观空气质量监测中心,调查昆明市空气污染物的种类及气象条件对空气质量的影响,教师设计多种活动和任务培养学生多途径获取信息及对数据进行加工处理的能力。

任务三:微型空气质量“检测站”的组装

【教师】请同学们利用所给仪器,按如下步骤组装一套微型空气质量“检测站”,检测教室内空气的质量,将数据与空气污染物浓度限值对比,初步判断教室空气质量。

步骤:1.选择传感器;

2.将“检测站”的各个部件组装在一起;

3.使用USB数据线将数据采集器连接到计算机;

4.在计算机上安装软件,进行调试;

5.调试结果稳定后,观察并记录显示屏上的数据;

6.使用完毕后,整理仪器。

学生按步骤组装“检测站”,根据检测结果初步判断教室空气质量。

【设计意图】教师引导学生组装“检测站”,检测周边环境空气质量,根据检测结果,对空气质量进行分析和评价,为改善环境提出建议,运用多学科知识分析问题,并提出可行性建议。

任务四:微型空气质量“检测站”的使用

子任务1:选择不同地点,检测空气质量,记录数据在表2中

子任务2:根据检测结果,对空气质量进行分析和评价,为改善环境提出建议

【教师】按课前布置的任务,请大家分享检测结果,并提出改善建议。

课堂上有三组学生分享:

第一组学生检测了公园和公园旁边公交车站的空气污染物数据,如图2所示,并进行分析。

【学生】我们在同一时间段,检测了翠湖公园和公园门口的公交车站的空气质量。数据显示公交车站PM2.5、PM10、NO2的数据明显比公园里的高,从数据来看,汽车尾气可能会对空气质量造成一定的影响。

【教师】汽车尾气的确会对空气质量产生一定的影响,因此昆明生态环境局经常到汽车运营企业开展汽车排气污染物检测工作,开展对企业的环保法律法规宣讲与机动车排放污染知识普及,引导公交车驾驶员规范作业、强化维护保养,加强企业的环境保护意识,进一步从源头上防治机动车排气污染。

第二组学生对小区内、十字路口、露天烧烤摊三个地点进行空气质量检测,结果如图3所示,分析检测结果并对空气质量进行评价。

【学生】我们检测了同一时间段小区内、小区门口十字路口及小区外的露天烧烤摊的空气质量,发现十字路口的SO2含量较小区内高了一点,烧烤摊周围的SO2、NO2、PM2.5、PM10含量明显比小区内和十字路口高很多。可能的原因:烧烤摊设备大多数没有吸烟装置,使用的木炭、焦炭燃烧会产生大量的煤烟、煤渣和煤灰,会对空气造成影响,烧烤时的油脂、肉渣、调味品滴在炭上也会产生浓烟。还有一个原因,夜晚气温较低,会影响空气流动,污染物不容易扩散。我们小组提出的改进措施:烧烤摊安装油烟净化装置,减少空气污染。

【教师】人类活动确实会对空气质量产生影响。

第三组学生查阅了9月22日和23日金鼎山监测站臭氧含量实时数据并绘制成图,如图4所示,并进行了分析。

【学生】我们查阅了9月22日和23日金鼎山监测站臭氧含量实时数据并绘制成图,从图上我们可以看出早晨8点以后,臭氧含量增多,中午12点至下午2点达最大值,下午7点到8点回落,到午夜12点,臭氧含量最少。从臭氧的形成与人类活动两方面分析其原因:我们查阅了相关资料,知道臭氧是由进入到大气中的氮氧化物和挥发性有机物在阳光照射下经过一系列复杂的光化学反应形成的,属于二次污染物。氮氧化物主要来自机动车尾气、工业生产、化石燃料的燃烧等过程;挥发性有机物则来自石油、化工、印刷等工业。于是我们猜测上午9点左右臭氧升高应该与上班高峰期有关,上班高峰期汽车排放大量尾气,而中午阳光充足,在阳光的照射下加速了臭氧的形成,下午6-7点的值与下班高峰期有关。而半夜人类活动减少,没有阳光照射,臭氧分解,臭氧含量快速下降。我们可以从臭氧产生的角度去分析关于臭氧的消除,臭氧由氮氧化物和挥发性有机物形成,我们可以采取的措施是减少氮氧化物或挥发性有机物的排放,比如外出时尽量少开车,绿色出行;也可以用洒水车向空中喷水,使污染物溶解在水中,减少臭氧的形成,提高空气质量。

【教师】同学们分析得非常到位,从数据的角度分析了臭氧的形成与一天中的变化情况。在本次活动中我们学会了使用仪器获取数据和通过数据初步判断空气质量,并且提出了合理的建议。人类活动影响着我们的空气质量,希望同学们积极行动起来,共同爱护我们的环境。

【教师】布置拓展任务,请同学们利用组装的微型空气质量“检测站”对自己家附近的场所进行检测,根据数据进行防治空气污染的宣传活动。

【设计意图】教师引导学生组装“检测站”检测周边环境空气质量,根据检测结果,对空气质量进行分析和评价,促使学生运用多学科知识分析问题,并提出可行性建议。

【总结提升】

展示2024年六五环境日主题海报。教师对本次活动进行总结与展望,希望学生继续努力,不断学习,积累方法与技能,用所学知识解决更多的问题,更好地服务生活。