结构分析法:基于律诗鉴赏教学的新思路

作者: 侯兴黉

当今教育环境中,诗词鉴赏教学面临着一项重要的挑战:如何在繁重的课业负担和日益侧重应试教育的趋势下,兼顾学生的文学素养提升与实际考试能力的提高。传统教学方法往往过于侧重于内容和手法的赏析,而忽视了诗词的内在结构和艺术魅力,这导致学生在理解诗词深层次内涵和应对高级别考试时,显得力不从心。

律诗作为中国古代文学的瑰宝,其结构之美在很大程度上决定了其艺术价值。律诗的语言逻辑、手法、意境构建等元素共同构成了其严谨而富有韵律的结构,这种结构不仅是诗词形式美的体现,也是诗人情感表达和思想内涵的载体。然而,当诗词教学过于关注字面意思解读的时候,其内在结构分析不够深入,便会导致学生在鉴赏诗歌时难以把握诗词的艺术精髓。因此,掌握一种行之有效的诗词鉴赏方法,对于培养学生的审美能力和批判性思考能力具有重要意义。

结构分析法通过解构诗词的内在变化,揭示其逻辑、手法、意境的交织,进而深入理解诗词的深层意义。这种方法不仅可以帮助学生提高对律诗形式美的认知,还可以引导他们关注诗词背后的文化传统和历史背景,从而更好地理解律诗在历史长河中的地位和价值。

高考诗歌鉴赏部分往往对学生的诗词整体理解能力有着很高的要求。传统的教学方法可能无法让学生在短时间内快速读懂诗词,而结构分析法的引入则可能提供一种有效的解决方案。我们不仅要改变传统教学方法的不足,帮助学生提高诗词鉴赏能力,还要培养他们的审美情趣,提升语文素养,更要为语文教学开辟一条新的道路,这具有深远的教育意义。

一、律诗鉴赏教学现状与问题

(一)当前教学方法的局限

诗词鉴赏教学在很大程度上陷入对字面意思过度解读的困境,通常以注解式教学为主,教师侧重于解析诗词中的生僻字词、典故背景和历史事件,而对诗词的布局结构和语言逻辑的分析相对薄弱,这是大多数学校普遍存在的问题,也是诗词教学的通病。这种教学方式虽然有助于学生理解诗词的表层含义,但对于培养学生的文学鉴赏能力以及理解诗词的深层意蕴和结构之美,却显得力不从心。

过于注重字词解析的教学方法容易导致学生对诗词的审美体验流于表面。学生在学习过程中过于关注字词的表面意义,往往忽视了诗词的内在逻辑在整体布局中的重要作用,更加忽视了诗词作为一种艺术形式的结构美,使得学生在鉴赏诗词时,难以体会到诗词的前后关联,以及诗人通过结构布局巧妙传达的情感和思想。例如,杜甫《登高》首颔两联写景,营造了一种壮阔而又萧瑟的氛围,不仅为接下来的抒情做了铺垫,也暗示了诗人内心的孤独和漂泊感。颈尾二联抒情,直接表达了诗人的悲凉心境。其中,“常作客”和“独登台”两个动作,也进一步强化了诗人的孤独感和漂泊感。同时,颔颈联之间形成了相互呼应和深化的关系,使得全诗的结构更加紧凑和完整,在全诗中起到了承上启下的作用。

当前的教学方法在培养学生的批判性思维和创新能力上也存在局限。单一的字词解析无法引导学生进行深层次的文学鉴赏,比如分析诗词的起承转合、主题转换和情感递进。因此,学生在面对李商隐《锦瑟》中庄生梦蝶、杜鹃啼血、沧海珠泪、暖玉生烟等典故时,过于依赖教师的解析,不仅抑制了学生独立思考和创新解读的能力,也在很大程度上限制了他们对诗词内涵的深度理解。如果能梳理清诗歌内在的逻辑和脉络,这个问题就能迎刃而解。

《锦瑟》在结构上层层深入,首联先以“锦瑟”“思华年”引出了诗人对美好年华的追思和感慨;中间两联的四个典故间接地描写出人生的悲欢离合和理想破灭,以及世间风情的迷离恍惚和可望而不可即的遗憾;尾联用“追忆”二字与首联呼应,同时用“情”“惘然”三字概括了中间两联的内容,使全诗首尾圆合,结构严谨。

学生在初高中的学习过程中可能会接收到零散的结构知识,缺乏一个完整的知识框架来整合和运用这些知识。这使得他们在鉴赏诗歌时,难以把结构分析作为一个有机的整体来运用,从而影响他们的诗词鉴赏能力的提升。因此,系统学习诗词结构分析法,通过结构的视角去解读和鉴赏诗词,对提升学生的文本分析能力,培养审美情趣和批判性思考有重要的价值。

(二)学生在律诗鉴赏中的常见问题

在当前的教学模式下,学生在律诗鉴赏过程中常见一些具体问题,这些问题往往阻碍了他们对诗词深层次内涵的领悟。首先,学生往往对律诗的韵律把握不住。律诗要求押平声韵,且一韵到底,即全首诗中只使用一个韵部,中间不得换韵,但学生在学习过程中往往只关注内容,未能捕捉到诗人通过韵律变化所表达的情感变化。他们可能会忽视平声韵、一韵到底等要素,无法正确区分律诗还是古风,比如李白《上李邕》,杨万里《插秧歌》等。

学生在对仗的理解上也常感困惑。律诗的对仗严谨,除了诸如王勃《送杜少府之任蜀州》、李白《夜泊牛渚怀古》等极少数律诗外,大多数律诗的颔联和颈联都需要运用对仗,它要求诗句在字数、词性、结构甚至意境上达到平衡。而古人将颔颈联不对仗的律诗称为“藏春格”,它打破了常规的对仗规则,给人以新颖之感。然而,学生往往难以识别和欣赏这种精致的对仗,甚至在阅读时并未意识到其存在。对仗的忽视可能会导致学生在鉴赏时遗漏了诗人通过对比和呼应表达的深意。

再者,学生在分析律诗意境构建方面的能力相对较弱。意境是诗词的灵魂,律诗中的意象和情景交融,构建了一种独特的艺术空间。例如,“落木千山天远大,澄江一道月分明”以“千山落木”描绘出秋天的萧瑟景象,而“远天”则进一步拓展了画面的空间感,“澄江”引入了清澈的江流,与落木、远山形成了鲜明的对比,使得画面更加生动。而“明月”为整个画面增添了一抹静谧和祥和。整句诗通过巧妙的组合和对比,构建了一个既萧瑟又宁静、既高远又清新的意境。这种意境不仅反映了诗人对自然美的热爱和向往,也表达了诗人内心的淡泊和超脱。然而,许多学生在阅读诗词时,仅局限于对单一意象的解读,而忽略了意象之间的联系和整体意境的构建。这使得他们在鉴赏诗词时,无法体验到诗人通过意象组合所营造的深远意境,从而难以理解诗词的内在情感和哲理。

最后,学生在面对律诗的布局时,缺乏分析能力。起承转合是律诗结构中的重要环节,它决定了诗词的情感脉络和主题发展。然而,学生往往在阅读过程中,未能意识到诗词段落之间的逻辑关系,无法准确把握诗人如何通过起承转合来组织诗词,从而影响了他们对诗词整体结构和主题变化的把握。

二、结构分析法的理论基础与实施策略

(一)律诗的谋篇布局和结构分析

律诗的谋篇布局是其艺术魅力的关键组成部分,它形成一种富有层次的结构。起承转合是律诗结构的骨架,它引导着读者跟随诗人的情感和思绪,一步步深入主题。

以2024年新课标全国II卷叶梦得《雨后为山亭独卧》为例:

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

首句以景和事起,点明时间和环境,以“过雨虚檐”描绘了一幅雨后空气清新、屋檐滴水宁静的画面,渲染氛围的同时,为全诗奠定了一个悲凉的基调,刁斗声则暗示着军事活动的开始,也预示着诗人内心的不平静。承句继续描绘夜晚的景象,“几看”与“惊见”共同构成视觉与听觉的对比以及动静的结合,使得整个画面更加生动和立体。显示出其内心的专注与沉思,进一步渲染了夜晚的寂静与诗人的孤寂感。转句将视角从室内转向室外,南江的汹涌与静夜的宁静再次形成鲜明对比,暗示着诗人内心情感的波动与外在环境的宁静之间的张力。其中,高悬的北斗星既展现了夜空的辽阔与高远,也寓意着诗人内心的远大抱负与理想。合句是全诗情感的升华与总结,诗人的“白头心事”,表现出年华已逝、壮志未酬的感慨。通过与儿童对比,表达了诗人对未能实现年轻时的豪情壮志的遗憾与惭愧。同时,也隐含了对年轻一代的期望与鼓励。

又比如,2024年新课标全国I卷刘克庄《宿千岁庵听泉》:

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

首句以事起笔,直接点明了诗人宿千岁庵听泉的缘由,间接表达了他对泉水的深厚情感,既为后文的抒情做了铺垫,也为全诗奠定了一种清新、闲适而又略带浪漫的基调。承接起句“襆衾来此”,进一步描绘了诗人对泉水的感受。运用了巧妙的比喻,将泉水声与小溪、船声相联系,生动地表现了泉水的流动感和声音的美妙。更是通过“骤闻”与“久听”两个时间点的对比,以及“溪当户”与“屋是船”两个截然不同的场景转换,展现了诗人对环境变化的细腻感知和丰富想象。转句的观察角度从对泉水声的细腻描绘转到了对泉水形态的描绘。通过对比和夸张的手法,展现了泉水在不同情境下的不同美感,使诗歌的意境更加丰富和立体。结句是诗人情感的升华和总结,运用兰亭序的典故,表达出对自然之美的热爱和向往。将个人的情感提升到了更广阔的时空背景中,使诗歌的主题更加深远和具有普遍性。同时,也呼应了首句中的“因爱庵前一脉泉”,形成了全诗的首尾呼应和完整结构。

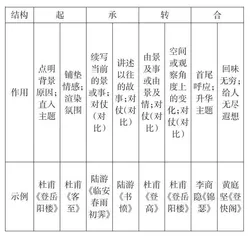

另外,律诗不同的起笔和结尾方式,也有不同的作用,总结如下:

通过这样的分析和总结,学生不仅能深入理解律诗艺术的精髓,还能学会运用诗歌的思维,提高鉴赏能力,培养他们的审美情趣和批判性思考。

(二)起承转合在律诗鉴赏中的应用

起承转合,作为律诗结构的灵魂,是中国古代诗歌创作的重要技法,它在诗词鉴赏中起着至关重要的作用。在使用结构分析法进行律诗鉴赏时,教师应特别注意承转之间的变化。这些转折处往往隐藏着诗人的情感波动、主题深化,或是意象的巧妙转换。以2024年全国甲卷吕本中《次韵钱逊叔泛舟虹桥》为例,首句“半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐”以春日江景开篇,点明了时间和地点,为全诗奠定了明快的基调。颔联“舟比蜉蝣千顷外,身同斥鴳一枝栖”承接上联“二月江城”的江景描写,转而抒发个人的感受。诗人将自己比作渺小的蜉蝣和孤独的斥鴳,表达了自身在广阔世界中的渺小与孤独。通过对比与象征,深化了诗的主题,使诗歌具有了更加深刻的内涵。颈联“野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低”再次回到景物描写,但这里的景物已经不仅仅是自然风光的再现,而是融入了诗人的情感。柳线的摇曳、风的柔和、花光的美丽和夕阳的西沉,都成了诗人内心情感的写照。这一联的景物描写与颔联的个人感受形成了鲜明的对比,使诗歌在情感上产生了转折,为尾联的抒情做好了铺垫。值得一提的是颈联的“转”不仅体现在景物描写的转换上,更体现在诗人情感的深化上。诗人将自己的孤独与无奈寄托于自然之中,使诗歌的情感层次更加丰富和深刻。尾联“却讶探骊人不至,清樽画舫倩分题”以抒情结尾,表达了诗人对知音难觅的感慨和邀请他人共同分享这美好景致的愿望。这一联不仅总结了全诗的情感主旨,也通过“探骊人”和“清樽画舫”的意象,使诗歌在情感上达到了高潮,给读者留下了深刻的印象。

在实施策略上,教师可以让学生在面对一首律诗时,首先识别和标注出起、承、转、合,然后分析每个部分如何相互作用并推动诗歌主题的展开。通过这样的实践,学生不仅能了解到起承转合的结构模式,还能学会如何运用结构分析法解读复杂的作品。同时,教师还可以邀请学生在课堂上分享他们对一首诗起承转合的个人解读,鼓励他们独立思考,发展批判性思维。

起承转合的深入分析,不仅有助于学生理解律诗的内在结构,更能培养他们对诗歌艺术的敏感度和鉴赏能力,为他们进一步欣赏中国古典诗词的深层美奠定坚实基础。

三、结构分析法教学案例

结构分析法在高考题中的实践,为学生提供了理解和解答诗歌鉴赏题的有力工具。在高考这样的高标准应试环境中,理解诗词的内在结构和艺术手法是取得高分的关键。教师利用结构分析法,首先引导学生提前阅读诗歌,并结合文本,初步分析诗歌的结构、手法。