“三步走”策略让学生成为历史课堂的主人

作者: 李东宏

课堂时间分配精细、内容讲授精准、价值引领得当,是“三新”背景下引导学生创造性、探究性学习的基本要求。让学生成为学习的主体,需要教师结合教学目标与学生实际创新课堂教学,使之更有利于学生核心素养的培养。实践证明,让学生站上讲台远比教师“一言堂”重要,远比书山题海高效,我们要让学生亲身参与教学过程,充分体验合作学习的快乐。

针对高中生的年龄特征和知识结构,笔者在课堂教学中探索实施“三步走”策略,最大限度地把课堂还给学生,发挥学生的主体性、主动性和创造性。笔者认为,这是让学生成为课堂主人的大胆尝试,也是“三新”背景下培养学生核心素养的具体体现。

第一步:呈现史实,增强趣味

主体:学生

时间:20分钟

目的:换位认知下的教学改进,学生的主体性和实践能力得以发挥;让学生在教材分析、情景创设、逻辑演绎等方面下功夫,培养学生的组织和表达能力;通过情景铺垫、问题引导,把遥远的历史事件与现实思考结合起来,逐渐升华历史的学科素养和育人价值;分享学生的情感认知,感受和尊重学生讲课的乐趣。

实例:学习《全球航路的开辟》一节,主讲者指着地球仪说:“有请四位‘航海家’先后登台与大家分享他们航行的目的或历程,大家欢迎!”

第一位装扮成葡萄牙航海家迪亚士的学生走上讲台,缓缓说道:“世界这么大,我要去看看,1487年奉国王之命从里斯本踏上向东的征途,我们3艘船沿着非洲西海岸向南驶去,目的是绕过非洲,打通前往印度的新航路。1488年船队到达非洲最南端的‘风暴角’,后改名为‘好望角’。”

第二位上台的学生装扮成哥伦布,他拿着一个熟鸡蛋对大家说:“先生们好!我是意大利人哥伦布,谁能把鸡蛋立在桌上?”他边说边把鸡蛋磕了一下立在桌面上:“我正读着《马可·波罗行纪》,受西班牙国王之命,1492年8月,率3艘船从罗斯港出发,一直向西横渡大西洋,到达了梦寐以求的地方,这一发现标志着欧洲人首次踏上新大陆,开启了对未知世界的探索。此次航行还促进了物种交换,辣椒、花生、土豆、番薯等被带回来,不然你们能吃到如此美味的东西吗?当然我们也带回了影响健康的烟草,在此我向大家表示歉意,我忏悔!”

第三位学生装扮成达伽马,指着地球仪说:“我是葡萄牙人达伽马,1497年7月,受葡萄牙国王派遣,驾驶4艘船从里斯本启程,沿着迪亚士先生的足迹到达好望角继续向东航行,乘着印度洋季风,横渡印度洋到达印度西海岸,开辟了从欧洲经好望角到印度的新航线,促进了欧亚贸易的发展,我是这条航海路的开拓者,我骄傲!但它也成了一些欧洲国家在亚洲进行殖民掠夺的开端,我郁闷!”

第四位学生装扮成麦哲伦,抱着地球仪说:“先生们好!我是葡萄牙人麦哲伦,听说地球是圆的,我准备转一转。我将率领5艘船和270名水手,于1519年9月从西班牙出发,通过南大西洋与南太平洋之间的天然航道,进入太平洋,再经过印度洋,绕过好望角,最终通过大西洋返回出发地。我将用历史上的首次环球航行来证明地球是个球体,我开辟的路线将促进世界各地的贸易和交流,将激励对未知世界探险的航海家们继续前行。”

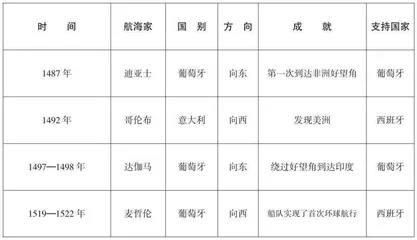

“航海家”们表演后,主讲者在多媒体上展示出四位航海家航行的基本情况表:

详细讲解后,主讲者在黑板上画出了一个以西班牙、葡萄牙为中心的坐标,用彩色粉笔标出航海家的航行线路并写下四句话:迪亚士东行抵达好望角,哥伦布西行发现新大陆,达伽马向东行至印度国,麦哲伦团队环游地球村。

第二步:质疑辩惑,激活思维

主体:学生

时间:10分钟

目的:学习小组在“讲”的基础上进行讨论并提出问题,这样能发挥集体智慧,调动学生情感投入,取得合作学习的效果;讨论问题让偏见和权威受到质疑,让学生打破时空去洞见历史、审视现实、展望未来;在问题辨析中,通过生生互评完成自我诊断及反思,有利于打破定式思维,达到思想共鸣、情感共振,形成对历史立体、动态的认知,使学生爱上历史、爱上学习。

实例:《全球航路的开辟》讲授后,学习小组积极探讨并提出问题:“请问新航路具体是一条什么新路?”

主讲者说:“问得好,这正是要和大家探讨的,请各组讨论后提出观点。”

“天问”组代表说:“是资本原始积累之路。新航路的开辟使西欧殖民者积累了大量财富,为资本主义发展提供物质基础,推动近代资本主义工业文明的到来。”

“北斗”组代表说:“是世界市场的联通之路。新航路打破了各大洲之间相对封闭、孤立的状态,世界各地联系加强,欧洲与亚洲、非洲、美洲之间有了直接商业往来,世界市场雏形出现,人类逐渐形成整体。”

“神舟”组代表说:“是殖民掠夺之路。新航路使西欧国家开始了殖民扩张,给殖民地人民带来深重灾难。1992年多国举行哥伦布航行500周年纪念活动,引起美洲印第安人后裔的强烈不满,他们高呼,你们庆祝的是我们的苦难,由此可看出新航路血腥的一面。”

“嫦娥”组代表说:“是物种传播之路。新航路开辟使世界各种物种广泛交流,增加了人类的食品种类,改变了人们的饮食结构和生活习惯,不然我们今天能吃到玉米、红薯吗?有的人也成不了香烟的爱好者。”

最后,“天宫”组代表说:“大家说的各有道理,从不同的角度看问题是可以拓展思维的,我们还可以认为它是一条勇敢者的探险之路,是人类文明交流融合之路,是世界大家庭的沟通之路等。它从区域性的海上航线延伸为全球性的海上航线,使人类历史从分散走向整体,客观上促进了落后地区的发展,改变了世界历史的进程,促进了人类文明的发展。”

第三步:去粗取精,提升素养

主体:教师

时间:10分钟

目的:教师针对“讲”和“问”两个环节中粗而不精、广而不深的问题,进行思维点拨、拓展深化;明确知识重难点,弥补课堂生成碎片性、片面化的不足;师生融入互动探究群体,相互借鉴提高,实现教学相长。

实例:在《全球航路的开辟》教学中,有人认为要从政治、经济、文化的角度评价;有人指出,应该从时空观念、史料实证、唯物史观、家国情怀方面进行理性分析和综合研判。教师总结:“今天同学们备课充分,讲解新颖,探究论证积极,生生互动深入,当然也有瑕疵,对教材融会、知识延伸要真实;对信息获取、时空定位要准确。大家从不同角度、不同认知层次进行的评价都有道理。我将从多元史观的角度做一个简单评价,与大家分享。”

教师利用多媒体总结:“以上史观从不同视角评价新航路,每种史观都有其独特的价值性和局限性。我们探究历史时,采用多元史观可以帮助我们更全面、更深入地理解历史的复杂性和多样性。”

我们可以看到,在上述“三步走”课堂实践中,课堂形式由集中到分散,再由分散到集中;教学内容由浅入深,从粗至精;教学目标既有实践能力的个体发挥,又有创设能力的群体激活,还有思维能力的教师牵引;课堂效果方面,学生实现了由学到教再到学好的转变,教师实现了由教到学再到教好的转变。这样的课堂模式,呈现出点、线、面的有机融合,实现了师生共同提高,在高中历史课堂教学中成效显著。