职业教育现场工程师培养项目课程体系研究与实践

作者: 刘晶晶 严圣华

[摘 要] 随着数字产业化和产业数字化的深度融合,职业教育现场工程师培养需对接新技术、新业态需求。鸿蒙操作系统作为国产自主可控的操作系统,其应用领域不断拓展,对相关技术人才的需求日益增长。以职业教育现场工程师培养项目为背景,探讨基于鸿蒙(HarmonyOS)技术为切入点,重构传统软件技术专业中Web技术课程体系,提出了以“岗位导向需求同步、项目驱动实践主导、能力递进层次提升”为核心的鸿蒙技术人才培养模式。通过校企协同育人、创新课程开发、虚实结合实训平台建设等路径,实现课程体系与产业需求的精准对接,为职业教育现场工程师培养提供创新实践范例。

[关 键 词] 职业教育;现场工程师;鸿蒙技术;数字产业化;产业数字化

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2025)10-0091-04

一、引言

2022年10月,教育部办公厅等五部门印发《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》,要求“到2025年,累计不少于500所职业院校、1000家企业参加项目实施,累计培养不少于20万名现场工程师”[1]。

当前,制造业智能化、数字化转型加速推进,新一代信息技术对职业教育提出更高要求,华为鸿蒙操作系统凭借其开源、生态开放、多设备协同能力、安全可信等特点,成为万物互联时代的核心技术之一,在工业互联网、智慧医疗、云计算与边缘计算、智能家居、智能交通、农业物联网、车联网等领域得到广泛应用。然而,鸿蒙技术的快速发展也带来了人才缺口,对具备鸿蒙技术应用能力的现场工程师需求迫切。

传统的软件技术课程体系以Web开发为核心,难以适应物联网、智能终端设备等新兴领域需求。职业教育需以产业需求为导向,结合合作企业中软国际、润和软件、华为,将鸿蒙技术融入课程体系,培养具备精操作、懂工艺、善协作的现场工程师。

二、职业教育现场工程师培养现状分析

(一)职业教育现场工程师的定义及内涵

现场工程师即现场应用工程师,是指工作在生产、服务、管理、工程等一线岗位上,善于用科学技术解决实际应用问题的复合型、应用型技术技能人才[2]。涵盖技术岗位实践能力和管理岗位创新能力,是“现场技术工人+工程师”岗位职能的叠加[3]。现场工程师依托于中国特色的学徒制,培养具备高素质且能第一时间现场解决复杂问题能力的工程型人才,其侧重实践性又不忽视创造性[4]。

(二)职业教育现场工程师职业能力分析

现场工程师作为推动产业发展的核心力量,其职业技能要求正面临前所未有的转型升级。他们不仅需要掌握扎实的通用知识、专业知识以及跨学科知识,例如数学、计算机、物联网、硬件设备、自动化控制等,更需要精通运用工程思维分析并解决复杂问题,进行技术革新和工艺改进。同时,沟通协作能力和创新能力也至关重要,他们需要与团队成员高效合作,共同完成工作任务,并进行技术创新和管理创新,培养适应产业发展需求的现场工程师,以满足产业转型升级对人才的需求。此外,针对鸿蒙等新兴技术的蓬勃发展,现场工程师还需要具备鸿蒙基础知识、鸿蒙应用开发、鸿蒙平台适配以及鸿蒙行业应用等能力。

(三)职业教育现场工程师培养面临的挑战

数字化与智能化转型加速推进传统产业升级,企业对工程师的需求发生质的转变。企业不再局限于招募单一技能人才,转而寻求具备跨领域知识和创新能力的复合型工程师,以适应产业快速迭代的发展节奏[5]。然而,职业教育体系更新较为滞缓,难以满足产业对工程师在知识储备、技术运用和综合素质上的新要求,造成人才培养与市场需求严重脱节。教师队伍普遍缺乏企业实践经验,难以将前沿技术和管理理念有效融入教学过程。具备理论与实践双重能力的“双师型”教师数量不足,制约了高质量人才培养。

产教融合深度不足,目前校企合作大多局限于形式层面,未能构建持续且深入的合作机制。企业参与人才培养的主动性不足,在资源共享和平台共建方面动力欠缺,导致职业教育难以有效对接产业需求。

(四)现场工程师现有培养课程体系存在的问题

高职软件技术专业现有课程体系存在多方面问题,主要表现为学科导向为主,缺乏职业导向,课程内容以学科知识体系为核心,未能充分分析职业岗位需求和现场工程师的职业能力,导致课程内容与实际工作脱节。同时,课程体系过于侧重理论教学,实践教学环节薄弱,未能及时适应新兴产业和新技术的发展需求,缺乏针对数字化、智能化等新兴领域以及鸿蒙技术、人工智能等新技术的专门课程,难以有效培养学生的实践能力和动手能力。

三、职业教育现场工程师培养项目课程体系构建——以鸿蒙课程体系为例

《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》提出,“要培养一大批具备工匠精神,精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的现场工程师”[1],为我国职业教育现场工程师的培养目标进行了明确定位。

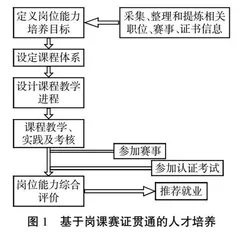

现场工程师培养的课程体系应遵循由“专”及“博”的设计原则,按照从具体到抽象、从基础到高级、从实践到理论的认知顺序进行构建。同时,建立“学术课程与企业课程相结合,工程实践相辅助”的校企融合课程体系,实施工学交替、理论知识与实践技能融合的培养模式。现场工程师培养项目课程体系构建以“能力驱动,就业导向”贯穿始终,设计“岗课赛证”贯通的人才培养如图1。

(一)课程目标定位

本课程以“服务产业升级、对接岗位能力”为核心目标,旨在将制造业的数字化、智能化转型作为现场工程师培养的基本导向。培养目标是打造有工匠精神的复合型技术技能人才,要求现场工程师能够精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新。具体而言,需深入理解现代产业的技术参数与工作原理,具备扎实操作技能。同时,能够有效管理团队和项目,具备良好的协作能力。此外,还需具备创造性思维,能够创新性地解决工作现场复杂的技术应用问题,推动技术进步和效率提升。通过理论与实践相结合,培养能够胜任生产、管理、服务等一线岗位的高素质技术技能人才。

具体能力培养上,现场工程师需要具备四项核心能力:第一,技术应用能力,要求能够将科技知识有效转化为实践应用,解决现场复杂技术问题,这是现场工程师最基本的职业能力。第二,知识整合能力,要求能够将理论知识与现场实践经验有机结合,形成系统的工程实践知识体系。第三,现场管理能力,要求具备工程项目管理、团队协作、生产组织等综合能力,能够有效统筹和协调现场各类资源。第四,创新能力,要求具有工艺优化、技术改进、问题解决的创新思维,能够持续推动现场工作的改进和发展[6]。

(二)课程体系设计

课程体系架构方面,采用递进式设计。第一层面(新学员)基础模块包含公共基础课程和专业基础课程,旨在夯实学生的理论基础。第二层面(进阶开发)专业核心模块涵盖专业核心知识与技能课程,注重培养学生的专业能力。第三层面(高级人才)实践综合模块侧重工程实践与项目实训,强化学生的实践应用能力。综合阶段课程发展提升模块主要聚焦于创新能力和职业素养的培养,旨在促进学生的全面发展。这种递进化的课程体系设计如表1,能够有效支撑现场工程师的培养目标。

课程设置的特点主要体现在以下四个方面:首先是模块化设计,依据从新学徒到高技能人才的递进过程构建课程体系,以确保学习过程的连续性和系统性。其次是工学交替,通过理论学习与企业实践的交替进行,促进知识与实践的深度融合。再次是项目导向,即以真实的工作任务和生产项目为载体开展教学活动,以增强教学的实践性和针对性。最后是岗课赛证融通,即将职业资格证书标准、技能竞赛等相关要素有效地融入课程体系中,以提升课程的职业性和实用性。

具体课程布局采用三年递进式安排。第一学年以基础模块学习为主,着重基础理论与技能训练,帮助学生形成必要的知识基础。第二学年主要强化专业核心课程的学习,并同步开展岗位体验实习,以促进理论知识与实践技能的深度融合。第三学年以企业实践为主,通过技术应用性岗位实习和毕业设计,提升学生的综合职业能力[7]。

课程实施要求上需要注意四个关键点。首先是加强“双师型”教学团队建设,配备具有理论水平和实践经验的教师队伍。其次是深化校企协同开发课程资源,确保课程内容与产业需求紧密对接。再次是强化信息技术与课程教学的融合,提升教学效果。最后是建立科学的课程质量评价体系,保障课程实施质量[8]。

总的来说,职业教育现场工程师的课程体系需要基于产业发展需求,通过系统化的课程设计实现知识、技能与职业素养的协同培养。课程体系要突出实践性、职业性与创新性,确保培养目标的有效达成。同时要注重课程实施的保障机制建设,为课程质量提供有力支撑。

四、现场工程师培养项目课程体系实践——校企双元育人机制

图2展示了基于岗位能力的数字化教学模式,该模式旨在通过个性化学习方式满足不同层次学生的学习需求,进而提升教师的教学效能。以岗位能力为目标导向,帮助学生明确学习方向,确保其达到岗位技能要求。通过模拟真实工作场景的实践教学环境,平台有效锻炼学生的项目实操能力。此外,还提供全流程教学行为跟踪功能,帮助教师实时掌握学生学习动态,进一步提升教学质量。

在校企协作方面,学校与华为、中软国际、润和软件等头部企业深度合作,联合组建鸿蒙产业学院,实施“招生—培养—就业”一体化培养模式。通过产教深度融合,打造人才培养的闭环生态系统,实现人才供需精准对接。

在培养目标和方案设计层面,学校与企业共同明确了培养目标定位,着重培养具备工匠精神、精通操作、熟悉工艺、擅长管理、善于协作、勇于创新的高素质技术人才。

在师资队伍建设方面,进行了师资互通,着力打造校企“双师型”混编教学团队,建立校企人才双向流动的“旋转门”机制。企业选派具有教学经验的专业技术人员、高技能人才和经营管理人才,学校选派专业带头人、教学名师、骨干教师,共同组建现场工程师人才培养双导师团队[9-10]。

在教学模式创新方面,实施以学徒制培养为主的工学结合模式。通过校企联合培养,充分发挥企业和学校、产业三方优势,实现供需匹配、学岗对接、工学交替。强化了生产实训和岗位实践环节,开展基于工作过程的项目化教学,促进理论知识与实践能力的有机融合。

在实训条件建设方面,应用“虚实结合”的方式,构建了实践教学平台,既保证实践教学广度,又增加了项目训练的深度。一方面,开发基于鸿蒙生态的分布式场景虚拟仿真实训系统。该系统模拟智能家居、工业物联网等真实应用场景,让学生在沉浸式环境中掌握鸿蒙系统开发技能,培养系统化思维和创新能力。另一方面,建设实体化项目工坊,搭建鸿蒙设备调试实验室。项目工坊承接企业真实项目,如智能穿戴设备研发等,让学生在真实项目实践中提升专业技能,积累工程经验。

五、实践成效与案例分析

在现场工程师培养项目的鸿蒙教学实践中,我们取得了显著的教学成果并积累了丰富的实践经验。通过系统性分析,主要体现在以下几个方面:

第一,人才培养质量得到显著提升。试点班级的学生在省级大赛中斩获6项奖项。此外,学生还参加了鸿蒙认证培训,企业的积极反馈进一步验证了培养成效。学生在项目开发需求适应和实际问题解决方面展现出了出色的能力。