谢觉哉日记中的“○○○○○”和伟人的建党历程

作者: 张敏慧1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,几天后会议在浙江嘉兴南湖结束,宣告中国共产党成立。习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上指出:“中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变,深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程,深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运,深刻改变了世界发展的趋势和格局。”有一本日记准确地记载了1921年毛泽东、何叔衡从湘江之畔出发共赴党的一大这一具有伟大历史意义的事件。

日记中的“○○○○○”

这本日记就是谢觉哉的日记,他从14岁起就开始写日记,用文字记载他革命生涯中的所见、所闻、所历,多达百万字。这些日记内容丰富,覆盖面广,从侧面反映了近代中国的历史,是研究中国共产党历史的珍贵史料。

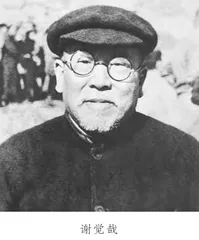

谢觉哉(1884—1971),又名焕南,湖南宁乡人,老一辈无产阶级革命家,是“延安五老”之一,1925年加入中国共产党;土地革命战争时期,曾历任中共湘鄂省委政治秘书长,《工农日报》主编,中华苏维埃共和国中央人民政府秘书长、内务部部长等职务;抗日战争时期,历任中共中央党校副校长、中共中央西北局副书记、陕甘宁边区政府秘书长等职务;解放战争时期,历任华北人民政府司法部部长等职务。中华人民共和国成立后,谢觉哉历任内务部部长、最高人民法院院长、全国政协副主席等职务。

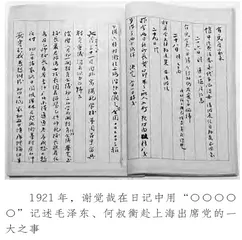

1921年6月29日,谢觉哉在日记中翔实地记载了毛泽东、何叔衡从湖南出发共赴党的一大之约:“六月二十九日,阴。昨今两日新所长龚心印带了一批人入所。瑾玎向政务厅交涉,借了两千纸洋,决定七月一日移交。午后六时,叔衡往上海,偕行者润之,赴全国○○○○○之招。”

令人疑惑的是,文中用“○○○○○”5个小圆圈隐秘记述,这5个小圆圈有什么特殊含义呢?谢觉哉后来解释道,日记中这5个小圆圈代表的意思是“共产主义者”,当时为了保守秘密,只能以“○”代意。这5个小圆圈,从侧面反映了当时黑暗动荡的外部环境,反映了中国共产党成立时所面临的艰难险阻。

党的一大曲折隐秘召开

中国共产党成立初期,全党一直处于极为困难和复杂的斗争环境中,党的一大在极端秘密的状态下举行。为了确保安全隐秘,党的一大在会议期间会场发生了转移,从上海转移到浙江嘉兴南湖一艘游船上。会议的机密性以及这期间的仓促转移,导致许多原始文献都没有保存下来,甚至连开会的具体日期也模糊不清。正如胡乔木所说:“‘一大’开过了,似乎什么也没有发生,连报纸上也没有一点报道。但是中国的伟大事变在实质上却开始了。”

1921年6月,共产国际代表马林和共产国际远东书记处代表尼克尔斯基先后到达上海,与上海的共产党早期组织成员李达、李汉俊商议,认为应尽快召开党的全国代表大会,正式建立中国共产党,于是由上海的共产党发起组向北京、武汉、长沙、济南、广州和旅日的党组织发出通知。上海的共产党发起组临时代理书记李达给长沙共产党早期组织成员毛泽东发出关于召开党的一大的信件。6月29日,毛泽东、何叔衡作为长沙共产党早期组织的代表如约前往上海。由于各地代表没有到齐,会议推迟到7月23日才开幕。

这期间,毛泽东、何叔衡与在上海为处理法国里昂中法大学事件逗留的萧子升一道前往南京、苏州等地游历并会见革命友人。一个星期里,毛泽东等人会见了刚去南京东南大学读书的周世钊、陶毅、吴钊等湖南朋友;又与在上海工作的李启汉、李中等人参观了上海的一些工厂,吸取他们开展工人运动的经验。在上海等待开会的日子里,毛泽东等人住在李中家。

1921年7月23日晚,中国共产党第一次全国代表大会在上海开幕。国内各地的党组织和旅日的党组织共派出13名代表,代表全国58名早期中共党员出席党的第一次全国代表大会。13名代表分别是:上海的李达、李汉俊,武汉的董必武、陈潭秋,长沙的毛泽东、何叔衡,济南的王尽美、邓恩铭,北京的张国焘、刘仁静,广州的陈公博,旅日的周佛海,以及由陈独秀指定的代表包惠僧。

会议期间,毛泽东、何叔衡与北京、武汉、济南的代表同住在法租界白尔路389号(今大仓路127号)博文女校内。会场设在上海法租界望志路106号(今兴业路76号)李汉俊之兄李书城的住宅内。会上,共产国际代表马林首先祝贺并介绍共产国际的概况,建议把会议的情况及时报告共产国际远东书记处。7月24日,各地代表向大会报告本地区党、团组织发展情况和所做的工作及其面临的形势。7月27日至29日,会议连续举行了3次,对党的纲领和决议作了较为详尽的讨论。

7月30日晚,代表们正在开会时,一名陌生中年男子突然闯入会场,环视一周后又匆忙离去,具有长期秘密工作经验的马林断定此人是敌探,建议马上中止会议。由于代表的活动受到监视,会议无法在上海继续举行,由李达的夫人王会悟联系,秘选会场,代表们分批转移到新会址浙江嘉兴南湖的一艘游船上,召开最后一天的会议。

创立中共湖南支部

1921年8月下旬,毛泽东和何叔衡回到长沙,按照党的一大的会议要求,立即进行湖南党组织建设。《中国共产党的第一个纲领》规定:有5名党员的地方可建立地方委员会;不到10人的地方委员会,只设书记一人管理事务;超过10人者,应设财务、组织、宣传各1人;超过30人者,应设组织执行委员会。10月,早期湖南党组织已达10人,建立省级党组织的条件已经成熟。

1921年10月10日,在长沙城外的协操坪旁边的公共墓地里,毛泽东、何叔衡、易礼容等人在这里讨论湖南共产党支部组建等问题。这天正值中华民国十年(1921年)十月十日,毛泽东等人便称这一天为“三十节”,以此作为中共湖南支部成立的纪念日。在中共湖南支部成立会上,毛泽东当选为支部书记,何叔衡、易礼容为支部委员。

其实早在1920年11月,毛泽东等人就秘密成立了长沙的共产党早期组织,当时没有公开名称,未发宣言,也未办公开刊物,处于“潜在”状态,是名副其实的“早期组织”,且党员也不稳定。据李达等人回忆,至党的一大前有近10人,可以确定的有毛泽东、彭璜、何叔衡、贺民范、易礼容、陈子博、彭平之。这些成员有对外公开的职务,其中毛泽东为湖南一师附小主事,何叔衡为长沙通俗教育馆馆长,贺民范为船山学社社长,易礼容是文化书社经理。党员们常在文化书社、通俗教育馆、船山学社等聚会,也不引人注意,比如何叔衡的好友谢觉哉,对何叔衡党员的秘密身份竟毫无所知。

中共湖南支部成立后,支部成员深入各学校、报社、工厂结交先进分子,开展党的工作,先后在长沙市内的船山学社(湖南自修大学)、湖南第一师范、湖南省第一中学、湖南甲种工业学校、湖南商业专科学校的师生和粤汉铁路新河车站、湖南造币厂、湖南黑铅炼厂、湖南电灯公司、湖南第一纱厂的工人中发展党员。随后,中共湖南支部又在衡阳、安源等地发展党员。

为培养革命干部和工农运动骨干,毛泽东征得船山学社社长贺民范、董事长仇鳌的同意,利用船山学社的社址和经费,于1921年8月创办湖南自修大学,后来又开设了湖南自修大学附设补习学校,创办《新时代》月刊。湖南自修大学采取“自己看书、自己思考”“共同讨论、共同研究”,以及教师辅导相结合的教学方法,建立了一整套崭新的招生、学制和成绩考核等制度。1922年,湖南自修大学的学生人数已达200余人,学生来自湖南和外省的30多个县。部分学生经教职员介绍加入党、团组织,不少同志后来为革命献出年轻的生命。毛泽东、何叔衡、郭亮、夏明翰、陈佑魁、姜梦周、陈昌、罗学瓒等许多优秀干部曾在这里工作和学习。

为解决活动经费,中共湖南支部决定开办一个织布厂,资金由革命同志和进步人士投资,如邀请易培基、袁绍先、唐升超等人为股东,每人投资200元。毛泽东指定易礼容任经理。1921年底,长沙织布厂租用望麓园1号,安装了织机,开办了技术培训班,第二年春正式投产。在头两年里,织布厂经营得利,为党解决了部分活动经费。

中共湖南支部初创时,毛泽东住在湖南自修大学内,这是一个人来人往的公开活动场所,对秘密工作很不便利。这时,毛泽东与杨开慧、易礼容与许文煊都已结婚,也需要一个独立住所。通过易礼容的岳父介绍,毛泽东以湖南第一师范附小教职员的身份,租了小吴门外清水塘22号一套青砖黑瓦木板隔墙的小平房。这里离长沙市区不足1公里,房子后面有小山,树木葱绿,前面是一片很大的菜地,还有两口相连的池塘,宁静、安全,是从事秘密工作的好地方,中共湖南支部常在这里开会。毛泽东在这里住了近两年,撰写文章,思考谋略,接见同志,指导工运、学运、农运工作。

1922年5月,中国共产党在湖南已建立中共湖南支部、中共安源支部和省立第一师范支部3个支部,衡阳三师党小组、岳阳铁路工人党小组2个党小组,共有30余名秘密党员、5个共青团的地方执行委员会,领导着2个产业工会,另有几个手工业行会,还有独具特色的湖南自修大学及其附设补习学校等培养先进分子的机构。

当月,经中共中央批准,在中共湖南支部基础上建立了中共湘区执行委员会,这是全国第一个由支部改为地方执行委员会的省份,毛泽东任书记,委员有何叔衡、易礼容、等人,区委机关依然设在清水塘22号。中共湘区执行委员会在毛泽东的领导下,开展了轰轰烈烈的工人运动、学生运动、反帝爱国运动、平民教育运动和农民运动。1922年下半年至1923年4月,中共湘区执行委员会先后组织了粤汉铁路、安源路矿、长沙泥木、水口山铅锌矿等10次工人大罢工,掀起湘区工人运动的高潮。至1923年,湘区有7个县和地方建立了共产党的组织,湖南成为当时全国革命运动发展最为迅速的省区之一。

从谢觉哉日记借用“○○○○○”5个小圆圈隐秘记述党的一大召开事宜,到毛泽东与何叔衡秘密共赴党的一大,再到毛泽东、何叔衡等早期党组织领导人会后回到地方全方位发展革命事业、发动工人革命运动的历程,“坚持真理、坚守理想,践行初心、担当使命,不怕牺牲、英勇斗争,对党忠诚、不负人民”的伟大建党精神处处彰显在其中。

在黑暗动荡的年代里,中国共产党从筹备之初就长期处于秘密状态,经常受到严密搜捕和血腥镇压。各地的共产党早期组织就像压在石头下的小草,不能自由生长发展,他们没有口号,没有宣誓,唯有心中坚如磐石的信仰。历史的风云行过百年,人们仍然可以透过当年文字中记载的小符号、小细节,从字里行间深刻地感受到中国共产党人心中的坚定信仰和伟大的建党精神。文