红大的发展与历史功绩

作者: 张金花

中国人民抗日红军大学(以下简称“红大”)是驰名中外的“窑洞大学”,是抗战时期中国共产党领导的人民军队的最高军事学府。1936年6月,红大在陕北瓦窑堡建校,7月搬迁至志丹县办学,6个月共培养了1036名红军干部,其中师、团以上干部40人。1937年1月10日,红大校部随中央机关迁往延安,1月19日更名为中国人民抗日军事政治大学(以下简称“抗大”)。1939年7月,抗大办到第五期时,总校迁至华北敌后根据地,深入贯彻落实中共六届六中全会通过的政治决议案提出的“实行国防教育政策,使教育为民族自卫战争服务”方针。1943年春,抗大总校返回陕北绥德,先后办学8期。至1945年抗战胜利,仅抗大总校就培养干部29072人,并相继在陕北、华北和华中抗日根据地创办14所抗大分校、5所陆军中学、1所附设中学,培养造就了10多万名德才兼备的抗日军政干部。抗战胜利后,1945年10月抗大总校一部奉命赴东北建立东北军政大学。1946年,东北军政大学南下武汉,先后经历5次更名,最终发展成为今天的中国人民解放军国防大学(以下简称“国防大学”)。抗大建校9年间,在艰苦卓绝的战争环境中越办越大,在应时变革中蓄力勃发,为取得抗日战争、解放战争和社会主义革命的胜利发挥了重要作用,也为新时代推进国防和军队建设留下了宝贵的精神财富。

红军大学的创办历程

1934年,中国工农红军在长征期间,大量党政军事干部牺牲,补充和培养新的红军干部迫在眉睫。中央红军到达陕北后,1935年12月,中共中央在瓦窑堡会议上认真分析国内外形势,决定建立广泛的抗日民族统一战线,反对日本帝国主义,并明确提出“必须大量的培养干部”。这时全国的政治形势正处在由国内革命向抗日民族革命转变的紧要关头,毛泽东及时指出,这种转变是不容易的,需要重新学习,重新培养干部成为重要的一环。

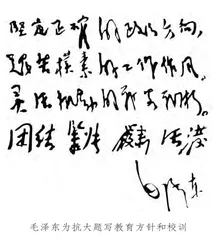

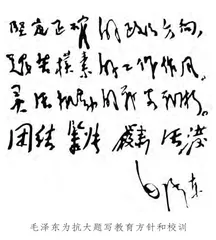

1936年5月8日,为加强对红军干部的培训工作,提高干部特别是中高级干部的政治思想和军事技术水平,党中央在陕北延长县交口召开政治局扩大会议,决定创办红军大学。5月14日,毛泽东在陕北延川县太相寺召开的红军团以上干部会议上强调,各军团单位应该利用全面抗战开始之前的时机,抽调大批干部,从军团长到连排基层干部都必须到红军大学学习,并作为一项战略任务来完成。5月20日,中共中央政治局召开常委会议,具体研究建立红军大学问题。毛泽东提出学习时间、教育方针、教育内容、教育方法和组织5个方面的意见,得到与会者一致同意。5月29日,毛泽东在给彭德怀的通知中指出:“罗瑞卿为教育长,周昆为校务部部长,袁国平为训练部部长。6个月毕业,开始着重政治教育,6月1日开学。”

1936年6月1日,中国人民抗日红军大学在瓦窑堡举行开学典礼,毛泽东作了重要讲话,强调:“第一次大革命时有一个黄埔军校,他的学生成为当时革命的主导力量,领导了北伐成功,但到现在他的革命任务还未完成。我们的红大就要继承黄埔的精神,要完成黄埔未完成的任务,要在第二次大革命中也成为主导的力量,即是要争取中华民族的独立解放。”毛泽东的讲话,阐明了创办红大的目的、意义和办学方向。典礼上宣布,毛泽东兼任红军大学政治委员,罗瑞卿任教育长。全校分为3个科,学员主要是红一方面军和陕北红军干部。6月21日,党中央在瓦窑堡驻地遭到国民党军突然袭击,红大校部随同中央机关安全撤出,历时7天行军,一路经过羊马河、梁水弯、安塞、王窑、边咀子等地,7月2日晨抵达志丹县城南驻下。当时的志丹县城正如当地民谣所唱,“保安穷山窝,破庙比房多,菩萨比人多”,人口不足400人。红大学员不论职务高低、年龄大小,人人动手清除杂草,把原作为牛栏马厩的破石窑清理干净,用石头垒砌作挡风墙,编草帘作门窗,改造成简陋的校舍和教室。正如美国记者埃德加·斯诺在《西行漫记》(又名《红星闪耀中国》)一书中描述:以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全不怕轰炸的这种“高等学府”,全世界恐怕只有这么一家。

新校舍建成开课当天,毛泽东、张闻天、秦邦宪等中央领导同志和徐特立来到第一科驻地视察。毛泽东诙谐地说:“你们是过着石器时代的生活,学习着当代最先进的科学——马克思列宁主义。你们是‘元始天尊’的弟子,在洞中修炼。什么时候下山呢?天下大乱你们就下山。”西安事变和平解决后,抗日民族统一战线开始形成和发展,全国进入准备全面抗战的新阶段,各方面都迫切需要大批干部去开展工作。1936年12月底,红大第一期学员没来得及举行毕业典礼,就分赴各主力部队,担负起“巩固国内和平,争取民主政治,实现对日抗战”的新任务。为迎接抗日高潮的到来,加速干部培养,1937年1月,红大随中共中央由志丹迁往延安,1月19日,红大更名为中国人民抗日军事政治大学,红大改成抗大后,期数接着红大的第一期,从第二期开始,故有“红大无二期,抗大无一期”的说法。由于全国各地青年入校学习,红大的招生范围由八路军干部学校扩大为全国性的抗日干部学校。

红大在志丹的历史功绩

1936年7月至1937年1月,红大在志丹办学期间,毛泽东兼任政治委员,罗瑞卿任教育长,莫文骅任党总支书记,第一期共招收学员1065名,设置3个科,由于条件艰苦,红大校舍分散在多个地方。第一科设在志丹县城南半山腰(即中国人民抗日红军大学旧址),它是高级科,也称“将军科”,科长陈光、政委罗荣桓,共有学员40人,主要是师团级及以上军队干部。第二科为上级科,科长周士第,有学员225人,主要是营连级干部,分两个队,校舍位于志丹县柳树坪村的土窑洞里,现已坍塌。第三科为初级科,科长周昆、政治委员袁国平,全科800人,主要训练班排干部和部分老战士,编成6个队,在志丹顺宁镇宋庄村的一座庙宇里办学。

红大的课程分为军事、政治和文化等。第一、第二科教学课程基本是军事与政治并重,有哲学、政治经济学、马克思列宁主义、军事战略学等内容。红大第一科,教学设施简陋、经费严重不足,但师资水平却是一流,这是红大第一科最突出的特点。例如,军事课的战略学由毛泽东讲授,战术课由共产国际派来的军事顾问李德讲授,政治经济学由凯丰、吴亮平讲授,哲学由王稼祥、博古讲授,中国革命由朱德和洛甫(张闻天)讲授,文化课由著名教育家徐特立讲授。实战经验丰富的教师们授课,深入浅出,通俗易懂,学员们一学就会,大家的学习热情高涨,主动积极。第一科年龄最小的学员童小鹏,开学时还不满22岁,每天要在住地和学校间往返5公里,炎热的8月学习热情如常。成长后的童小鹏先后担任毛泽东和周恩来的秘书,中华人民共和国成立后曾担任中央统战部秘书长、最高国务会议秘书。他曾回忆说,能被选入红军大学学习特别不容易,每个人都很珍惜这个学习机会。第三科教学采取文化与军事、政治并重的原则。由于第三科学员都是来自班排级的基层干部,工农出身的学员占绝大部分,文化程度较低,其中还有不少文盲和半文盲。在红大筹办时,1936年4月26日,毛泽东特致信红大校长,指示“三科文化教育是整个教育计划中最重要最根本的部分之一”,“二、三科在以后的四个月中,要把文化课增到全部学习时间的1/4或1/3”。通过学习,第三科基本扫除了文盲、半文盲,学员达到初小或高小学历。1936年11月下旬,红大第三科与第二、第四方面军的红军大学合并组建成红大第二校,校址设在甘肃省环县的木钵寺,后迁至合水县的庆阳镇,1937年3月改称抗大步兵学校。

红大第一科共有40名学员,个个都是精兵强将,能打善战,堪比国民党的一个精锐师。斯诺在《西行漫记》这样评价道:“那些鼎鼎大名的学员的首级赏格加起来总共超过二百万元。”有一天,教育长罗瑞卿拿来一叠花花绿绿的传单,对大家说:“快来看,你们的身价又提高了!”学员一看,是国民党的悬赏告示,声称对共产党的干部无论是打死还是活捉,按职务大小奖励大洋若干。仅红军大学第一科全体学员的“脑壳”加起来,就值好几百万元。红大学员品学兼优、德才兼备,被敌人视为眼中钉、肉中刺,侵华日军总司令冈村宁次说道:“宁亡十名皇军士兵以换一名红大学员,宁亡五十名皇军士兵以换一名红大干部。”由此可以看出红大毕业的学员在战场上对侵华日军造成的巨大威慑。红大在志丹办学时间虽然不长,但是成就巨大。红大就像一个革命的大熔炉,一个个经过火炉锻炼的战士,最后都成为中国革命的忠诚战士、军政双全的骨干。据统计,红大第一科的40位学员里,位列中华人民共和国授衔将领名单就有22位,其中,2位元帅、2位大将、9位上将、5位中将、4位少将,因此红大一科也被称为“将军科”。这些红军干部在中国革命走向胜利的过程中发挥了重要作用。

抗大在延安的历史贡献

1937年1月10日,红大校部随中央机关迁往延安,1月19日,更名为中国人民抗日军事政治大学。抗大除继续培养红军干部,又增加一项培养教育革命知识青年和抗日志士的重要任务。抗大从第二期开始担负起教育培养知识青年的任务,1937年1月21日,毛泽东在第二期开学典礼上指出:“抗大像一块磨刀石,把那些小资产阶级意识——感情冲动,粗暴浮躁,没有耐心,等等,磨它个精光,把自己变成一把雪亮的利刃,去创新社会,去打倒日本帝国主义。”1937年1月10日至1939年7月10日离开延安,两年半以来,抗大教育出几万名年轻有为的进步学生,对国家、民族、社会作出重大贡献。

七七事变(又称卢沟桥事变)爆发后,中国革命进入全民族抗战的新时期。1937年8月1日,抗大第三期开学,教育培养的中心任务是努力提高红军干部的军政素质,团结教育好知识青年,培养造就更多的抗日骨干,以适应抗日战争形势发展的需要。该期学员发扬红军艰苦奋斗的优良传统,自己动手,开挖窑洞,建筑新校舍,经过两个星期的突击,共建成175个窑洞,抗大的教职员和学员又一鼓作气修建了一条长达3公里的盘山公路,大家称其为“抗大公路”。11月14日,毛泽东在新校舍落成典礼上指出:“这次伟大事业获得成果的原因,就是能克服困难与联系群众。你们现在已经有了克服困难与联系群众的精神,只要在这个基础上,经你们的天才把它继续发扬与发挥起来,驱逐日本出中国是完全可能的。”

1938年4月16日,抗大第四期开学,该期是抗大的黄金时期。位于大西北的抗大像磁铁一样吸引着广大爱国青年和一些知名人士及华侨,他们克服重重困难,不断涌向延安,奔赴抗大,寻求抗日救国之真理。延安城外,宝塔山下,延水河畔,清凉山下,成群的“白面书生”与“时髦姑娘”不谈恋爱而谈抗战,谈论如何早日加入中国共产党。第四期是抗大创办以来最辉煌的一期,将4000多名知识青年教育培养成为坚强的抗日军政干部。5月21日,毛泽东在抗大第三期总结大会上指出:“抗大两年来缔造艰难,由三个教职员到三百个教职员,到今天有了很大成绩。他们的任务是‘造学生’。办学校是联络全国最要紧的东西,可以生游击队,可以教育人,而且会扩大。”五六月间,毛泽东在延安抗大作《论持久战》的报告,明确指出,“中国会亡吗?答复:不会亡,最后胜利是中国的。中国能够速胜吗?答复:不能速胜,抗日战争是持久战”。毛泽东分析了战争双方存在的互相矛盾的4个基本特点:日本是帝国主义强国,中国是半殖民地半封建弱国;日本的侵略战争是退步的、野蛮的,中国的反侵略战争是进步的、正义的;日本是个小国,经不起长期战争,中国是个大国,能够支持长期战争;日本的非正义战争失道寡助,中国的正义战争得道多助。进而指出:第一个特点决定了日本的进攻能在中国横行一时,中国不能速胜;后三个特点决定了中国不会亡国,经过长期抗战,最后胜利属于中国。8月,在延安旧政府衙门的广场上,几百名青年学生席地而坐,安静地聆听毛泽东作《战略学》和《论持久战》的长篇演讲,驳斥国统区和沦陷区泛滥的“亡国论”和“速胜论”。

延安的抗大在毛泽东等领导人的悉心关怀和指导下,发展壮大,成效突出,为抗日前线输送成千上万名意志坚定、极具艰苦创业奋斗精神的抗战生力军。

1939年1月28日,抗大第五期开学,这期学员来源较广,其中有95名华侨,26名朝鲜学员,真正称得上“五湖四海”。4月20日,在罗瑞卿副校长的带领下,抗大全体教职员和学员掀起开荒生产突击高潮。毛泽东在抗大生产运动初步总结大会上指出:“你们读书是学,开荒是农,打窑洞做鞋子是工,办合作社是商,你们又是军,你们是工农商学兵结合在一个人身上,文武配合,知识与劳动结合起来,可算是天下第一。”抗大的教育培养贡献突出重大,影响卓著,正如毛泽东在纪念抗大成立3周年庆祝大会上所指出的,“抗大三年以来创造了很多的坚强的抗日干部,到前线去,到敌人后方去,打击敌人,消灭敌人”。

抗大在华北敌后的历史贡献

抗大的第五期是发展的一期,开始创办分校,挺进敌后办学,更直接地为前线培养输送大批抗日军政人才。其间,1939年7月抗大总校迁至华北敌后根据地。迁移华北的意义在于深入敌人后方,牵制与打击敌人进攻边区的计划,使敌人破坏边区、破坏抗大学员学习的阴谋遭到失败,在新的环境中坚持开展培养抗日干部的事业。更重要的意义是在全国人民面前树立起在敌后方开展国防教育的先声和模范,以此来提高全国持久抗战的信心,坚持抗战,坚持统一战线,反对妥协投降倾向,这一行动在抗大发展史上是一个划时代的新阶段。处在日、伪、顽军包围中的抗大总校,先后在华北敌后举办第五、第六、第七期3期,并在第八期开学后返回陕北绥德。